- +1

歷時七年,26卷《賀友直全集》上海書展首發

由中華藝術宮(上海美術館)和澎湃新聞等機構聯合主辦的“賀友直百年誕辰紀念展”在今天落下帷幕,而26卷皇皇巨著《賀友直全集》經過7年多編輯,今天在2022上海書展終得與讀者見面。

為連環畫家出全集,這還是第一次。在今天的上海展覽中心上海書展《賀友直全集》發布會現場,賀友直夫人謝慧劍動情說道:“全集也是把賀友直一生的成績向大家匯報。明天就是他100歲的生日,雖然他沒有看到全集出版,但假如他還活著,一定會非常非常高興,也會非常感謝大家。”

賀友直生前好友、畫家謝春彥在現場說,“賀老是中國連環畫史上的頂級人物,再過一百年,再過一百年,我相信他仍然會被記起,他一生是努力艱苦的,他的一生,是在清清白白做人。賀老為當下和未來所建立的人物畫的體系與規范,都是他深入思考與觀察尋得的語言。”

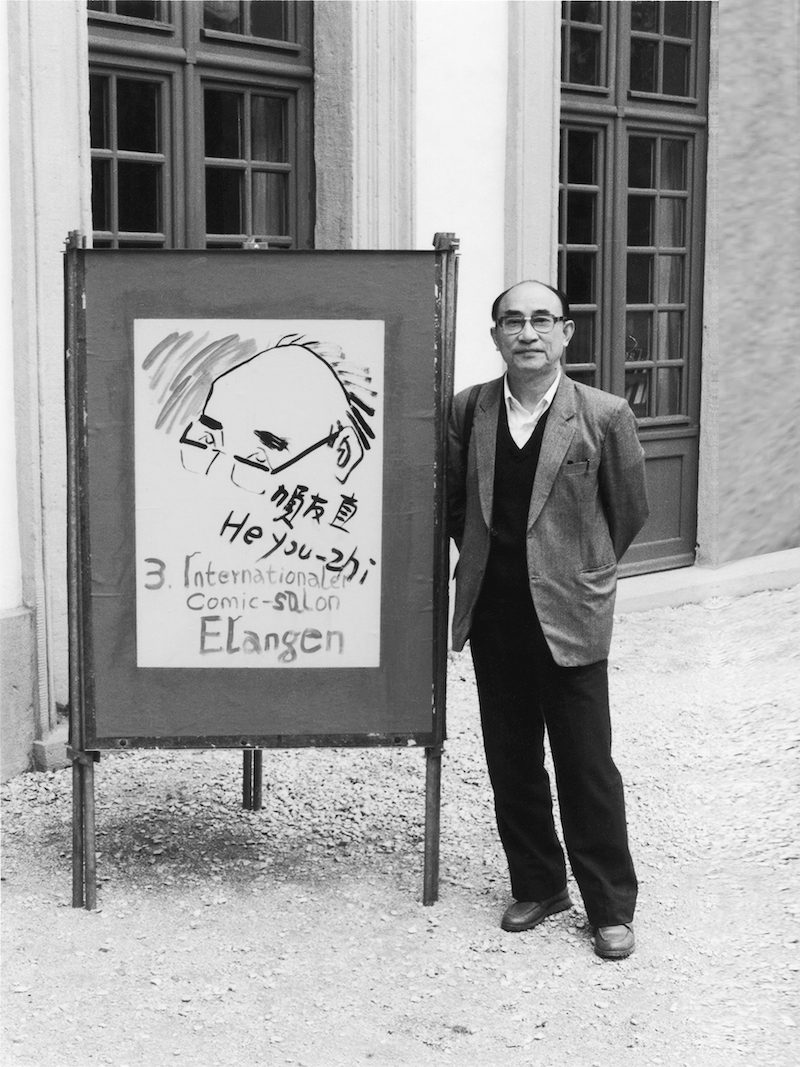

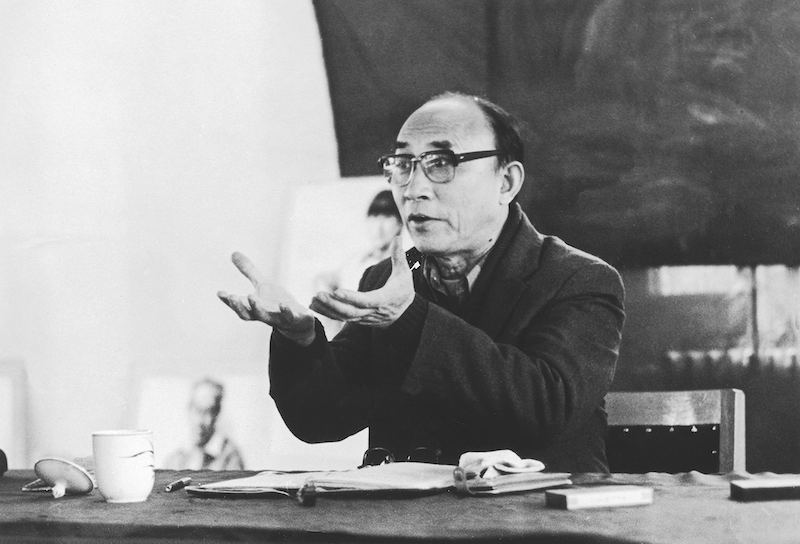

賀友直先生

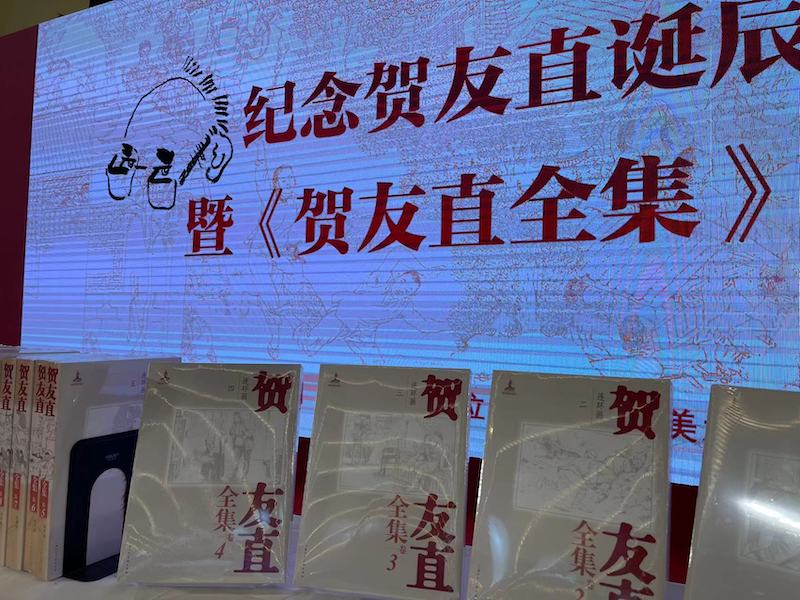

《賀友直全集》發布會現場

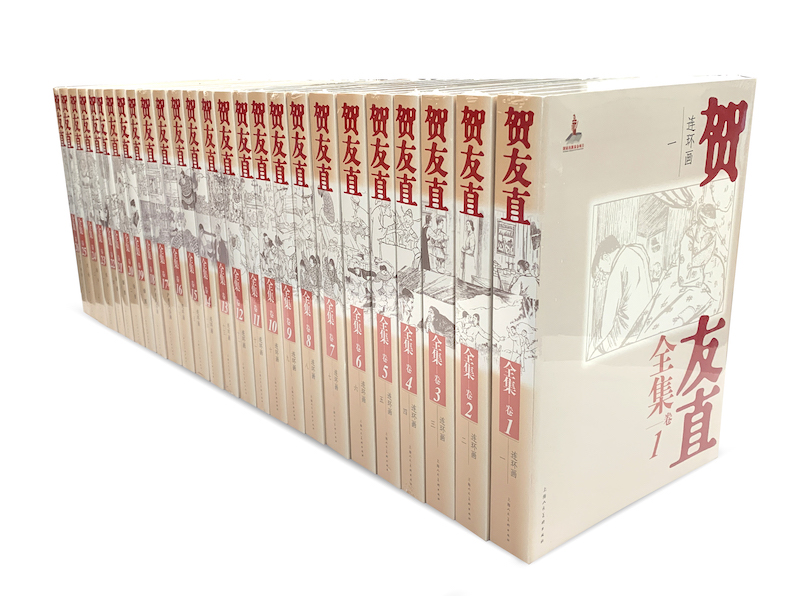

上海人民美術出版社黨委書記、社長侯培東在現場介紹說,此次出版《賀友直全集》(以下稱《全集》),從資料收集到編排創意,先后歷經7年有余。為連環畫家出全集,這在中國出版史上尚屬首次。

《賀友直全集》收錄賀友直從藝50多年已發表、部分未發表的美術作品,以及文論、書信等文書。時限上起1949年9月,下迄2016年3月。全集第1卷至第16卷為連環畫卷,收錄賀友直個人創作及與他人合作的連環畫200余種,包括深受讀者歡迎和喜愛的《山鄉巨變》《朝陽溝》《李雙雙》《白光》《小二黑結婚》《十五貫》等;第17卷、第18卷是滬甬風俗畫卷,收錄賀友直晚年創作的有關滬甬兩地的風俗民情畫13種;第19卷至22卷為插圖卷;第23卷、第24卷是綜合卷,包括組畫、水墨和速寫等;第25卷是文論卷;第26卷是書信年表卷,成為對賀友直藝術成就、藝術思考和藝術精神的一次最系統和全面的總結。

《賀友直全集》書影

《賀友直全集》發布會現場 賀友直夫人謝慧劍發言

《賀友直全集》發布會現場

知名藝術評論家、畫家謝春彥說:“賀老是中國連環畫史上的頂級人物,再過一百年,再過一百年,我相信他仍然會被記起,他一生是努力艱苦的,他的一生,是在清清白白做人。有時中夜醒來,想起賀友直先生生前與自己建立的關系如此樸素,其實他是我們的師輩……感謝上海人美社,這是一家有情有義的出版社。沒有上海人美,賀老這樣的皇皇巨著,不可能出版。”

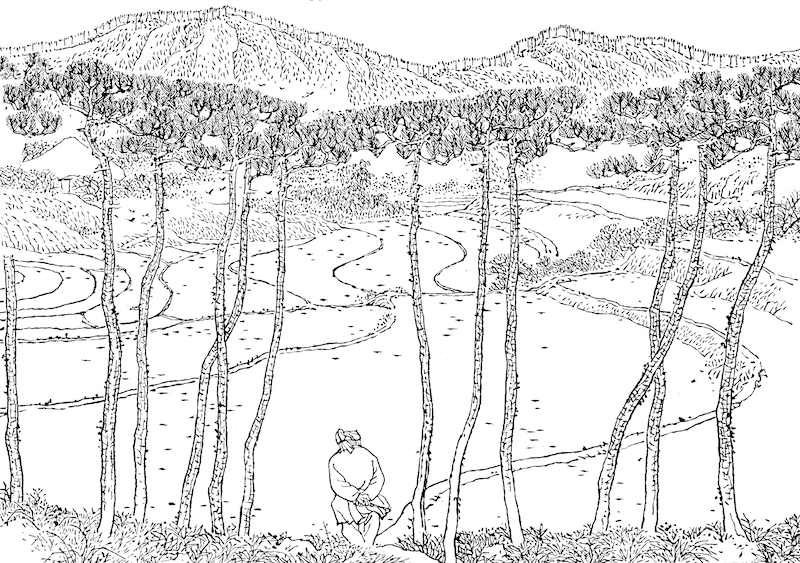

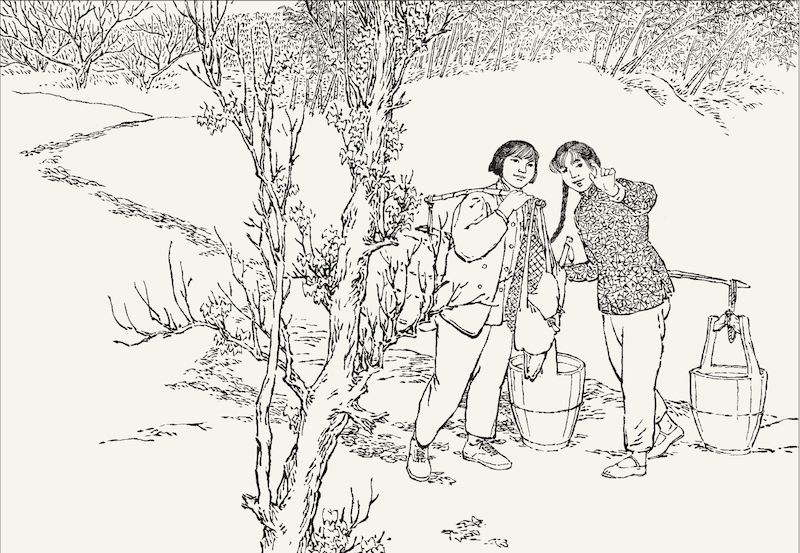

賀友直 山鄉巨變

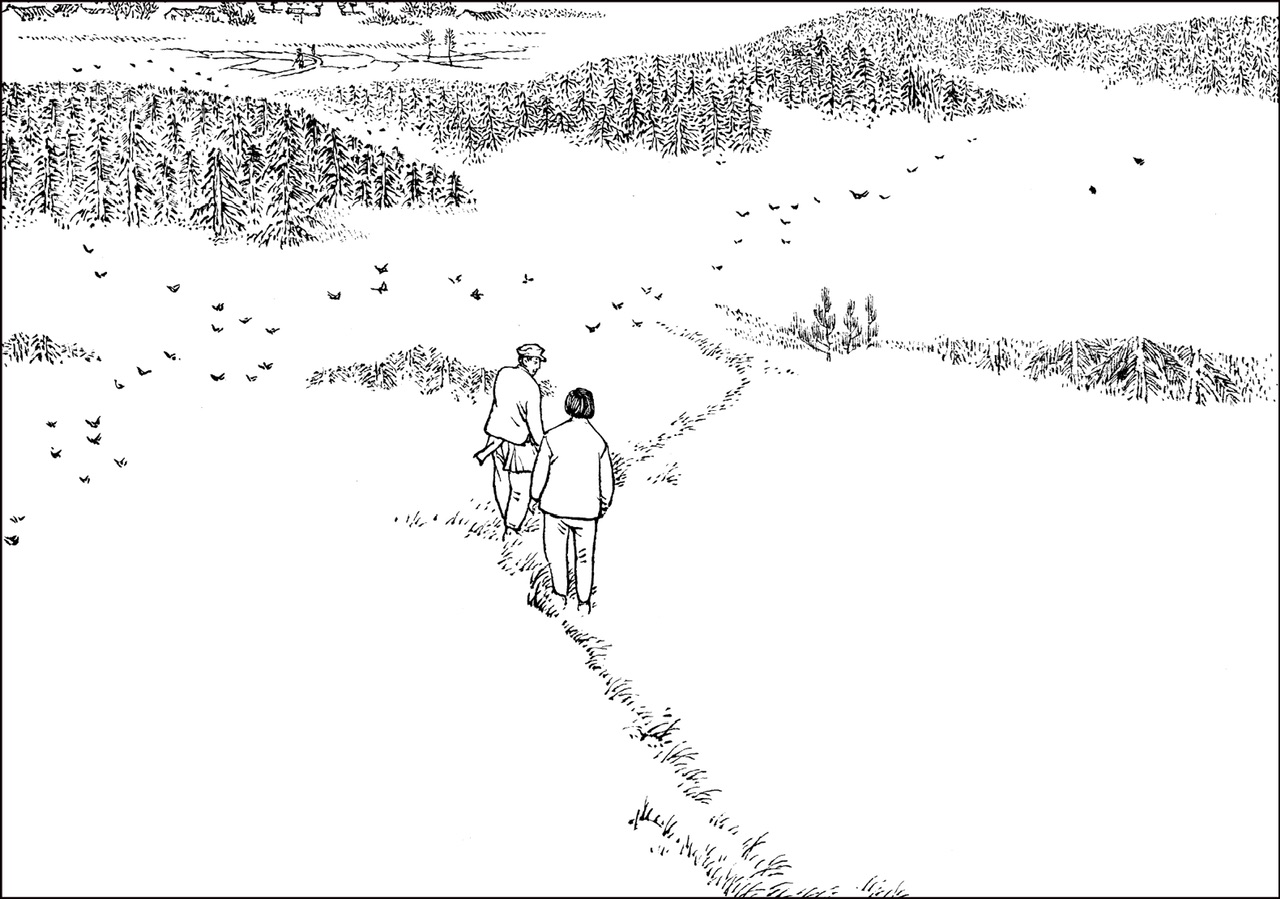

賀友直作品

賀友直作品

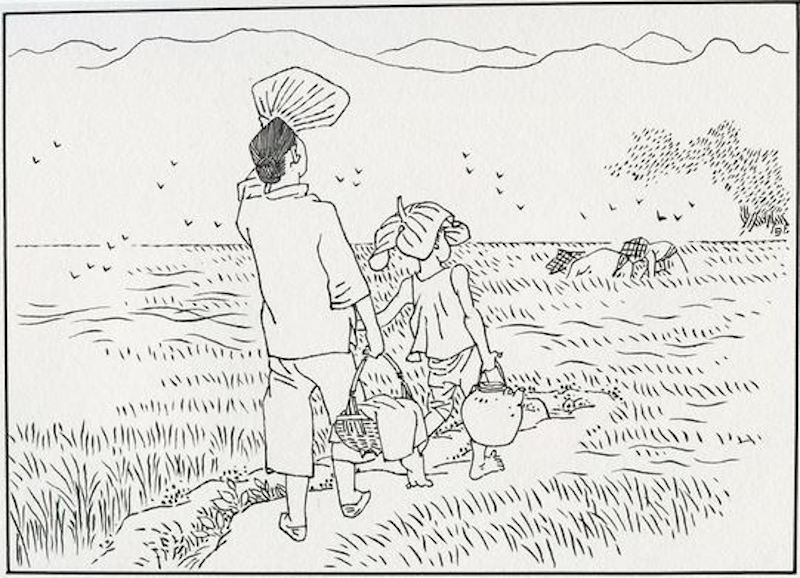

賀友直系列作品《我來自民間》,這幅作品的自述是:“給幫工的送點心,也是貪圖能吃上一份。”

現代連環畫興起于上海,與新中國的成立與發展息息相關,并得到了幾代黨和國家領導人的指導和關懷。連環畫圖文相輔、故事性強,重視藝術的教化功能,積極宣傳黨和國家的政策和主張;傳播中華優秀傳統文化,提倡與建設理想的新中國相符的傳統美德;長于講述戰斗故事,塑造抗日戰爭、解放戰爭中涌現的英雄人物。連環畫在精神層面上對大眾進行鼓舞與引領,將理想主義和現實主義相結合,同時生活氣息濃厚、時代感強,滿足了大眾的文化藝術需求,成為20世紀極具中國特色的現代美術奇觀。

賀友直先生,是公認的20世紀最具代表性的連環畫泰斗和連環畫時代的一座里程碑,是中國幾代連環畫讀者的偶像,曾榮獲首屆“中國美術獎·終身成就獎”和第六屆“上海文學藝術獎·終身成就獎”。

賀友直在講課(上世紀八十年代)

在他的連環畫中,人們所看到的不僅只是一幅幅風俗畫,更可以藉此追尋一個已經逝去的時代。他一直以平實白描的手法致力于人物造型、生活場景及總體構圖,從而使連環畫脫離了小兒科而成就了蔚為大觀。賀友直先生的意義也不僅僅在于連環畫的創作,也在于一代知識分子在對人性與人本主義的弘揚。從而成為海派藝術的又一座高峰。

這位來自民間的平民藝術家,一名以小見大的文化觀察者,用他的精煉白描,以 “四小”(小動作、小孩兒、小道具、小動物)和“六字要訣”(記得牢,搭得攏)記錄平民煙火、時代變遷、大千世界。他的連環畫、風俗畫,抑或插圖、漫畫,濃縮了一個時代中普通民眾的喜怒哀樂,一筆一劃都真實反映人民生活。用賀老的話說,“都是畫給人民大眾看的”,自己既不會“為藝術而藝術”,也不會“為謀財而藝術”。賀老從生活中獲取創作靈感和素材,從傳統藝術中尋求適合的繪畫語言,真正把中國繪畫的白描藝術與當代生活完美結合起來,解答了“藝術為何”的問題。賀老的創作堅持以人民為中心、為時代立傳、為人民抒懷。他身上的平民性、人文性,與他的大格局、大視野,形成了他一生的藝術底色,使之成為上海乃至全國連環畫藝術創作的一座“高峰”,也成就了海派藝術的典范。

上海人民美術出版社,作為中國連環畫出版的重鎮,在新中國成立后連環畫創作室就擁有 100 多名連環畫創作人員,人稱“一百零八將”,走出了以賀老為代表的一大批推動中國連環畫發展、代表中國連環畫藝術水平、在中國現代連環畫史上響當當的藝術家,他們為新中國美術事業的發展做出了積極貢獻。上海人民美術出版社黨委書記、社長侯培東介紹,此次《全集》的出版,從資料收集到編排創意,先后歷經7年有余,滲透了出版社和編輯的心血和深厚情感。為連環畫家出全集,這在中國出版史上尚屬首次。

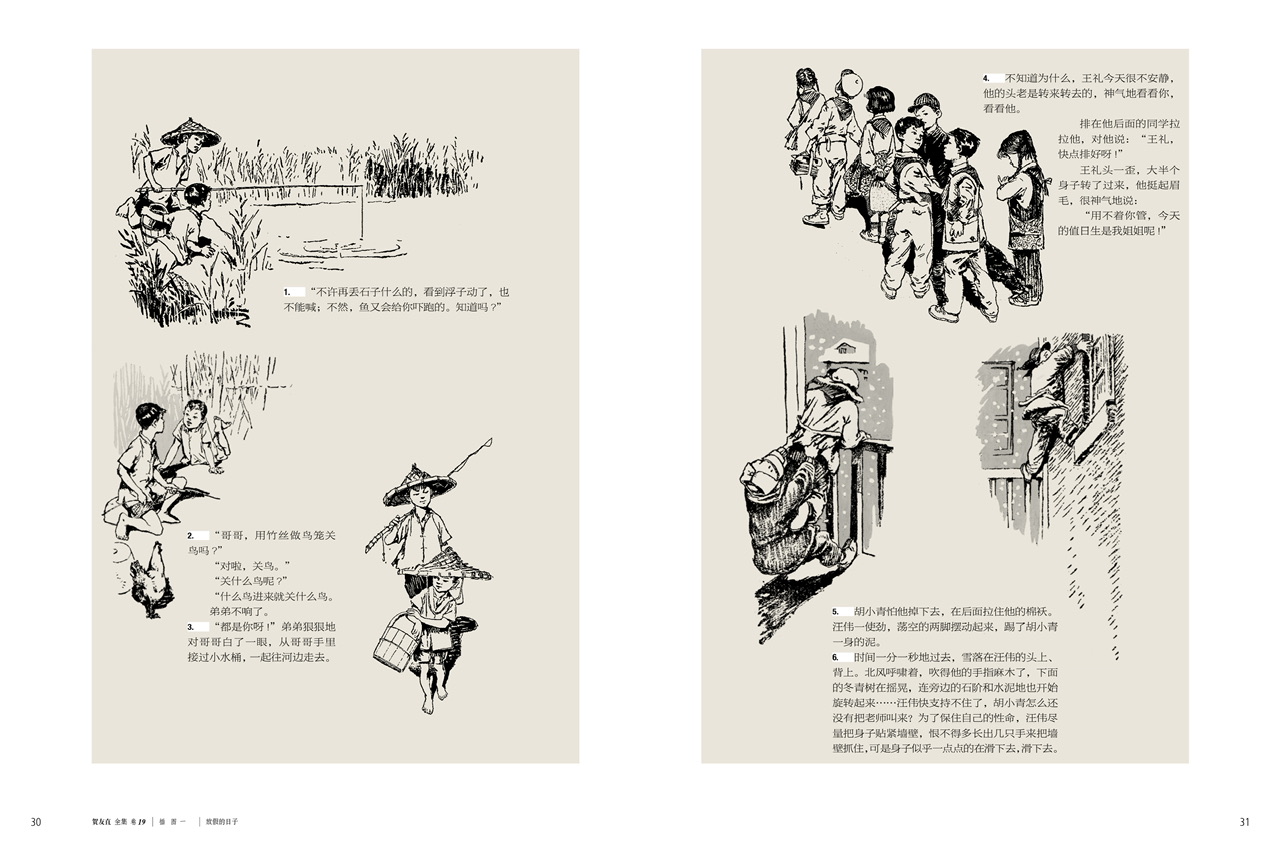

《賀友直全集》內頁

《賀友直全集》內頁

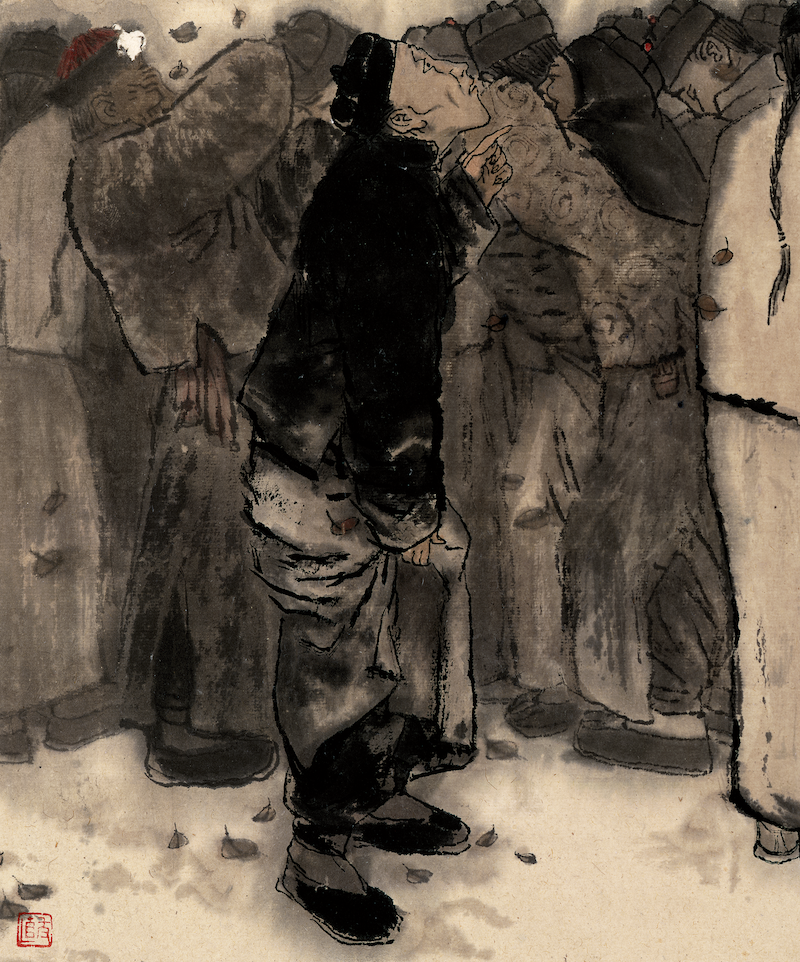

賀友直作品 白光例圖

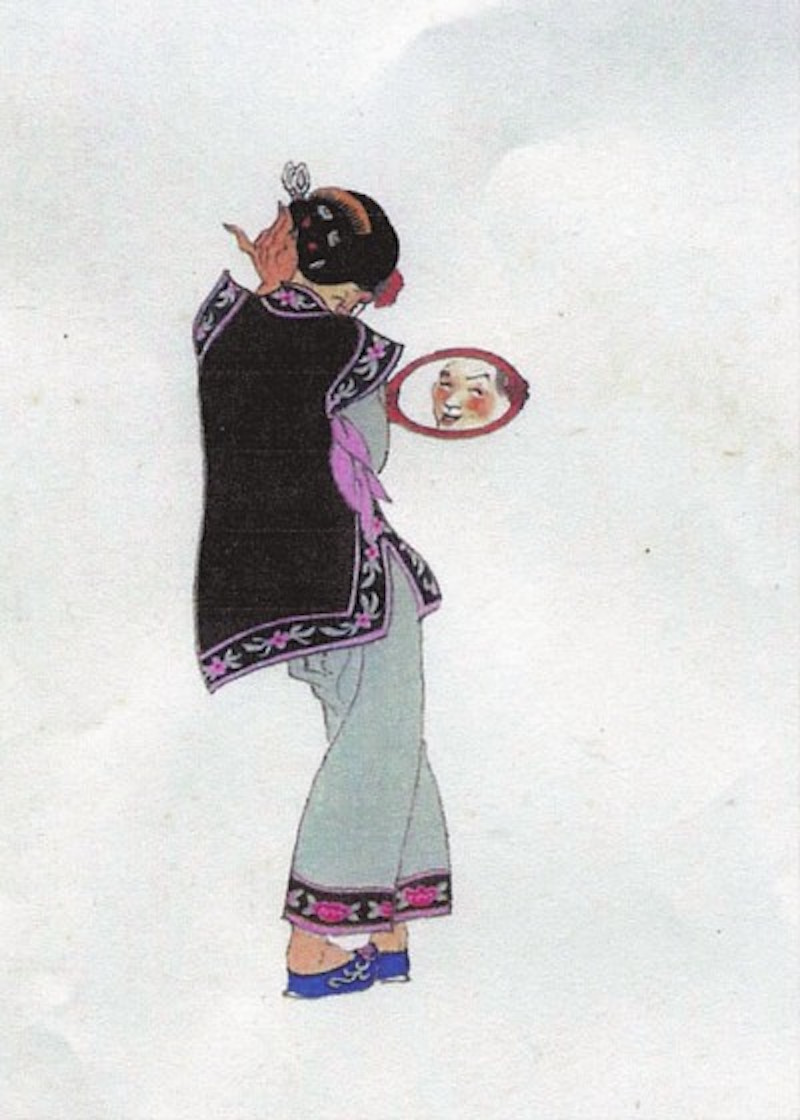

賀友直筆下的“三仙姑”

《全集》回顧了賀友直先生的藝術歷程,是對賀老藝術成就、藝術思考和藝術精神的一次系統和全面的總結,展示了這位藝術大師對中國傳統白描藝術再生創造和改革創新的偉大實踐成果。《全集》不僅是賀老個人藝術的展現,更是中國連環畫藝術的縮影,對喚起人們對這一傳統藝術的重新認識起到積極的推動作用,對于推動中華優秀傳統文化和傳統藝術創造性轉化、創新性發展具有重要意義。

正如上海市美術家協會顧問朱國榮先生在《全集》卷序中所描述的:“《全集》的問世,其意義并不在于告訴世人他一共畫了多少種連環畫,而是將賀友直先生一生的繪畫藝術,特別是連環畫藝術的發展脈絡第一次完整地呈現給世人,讓讀者,尤其是研究者有機會能夠全面審視這位中國連環畫大師留給我們的藝術遺產,通過對照、比較等閱讀方法來進一步了解他的藝術,以及他對中國連環畫藝術所做出的巨大貢獻,其實這是我們對賀友直藝術大師最有意義的紀念。”

為了深切緬懷賀友直先生,上海人民美術出版社聯合上海市集郵有限公司發布的《紀念賀友直誕辰100周年》紀念封,以賀友直先生手繪頭像及其所創作的《胖嫂》《朝陽溝》《蛐蛐》《南京路上好八連》等四幅作品為設計元素,活潑典雅,極富藝術趣味及紀念意義,也和《全集》同時發布。

首發式由上海世紀出版集團黨委委員、副總裁彭衛國主持。上海市委宣傳部副部長、新聞出版局局長徐炯出席首發式并發表講話,上海世紀出版集團黨委書記、董事長黃強致辭。

《賀友直全集》發布會現場

主辦方表示,《賀友直全集》皇皇26卷巨著正式首發,希望不僅能受到廣大畫友的熱愛,也能被更多的藝術研究、收藏機構典藏。現場還舉行了贈書儀式,由上海世紀出版集團黨委副書記楊春花,上海世紀出版集團黨委委員、副總裁彭衛國,賀友直女兒賀小珠,上海人民美術出版社黨委書記、社長侯培東,上海人民美術出版社總編輯邱孟瑜一起向上海市文學藝術界聯合會、上海市文史研究館、上海圖書館、上海市美術家協會、中華藝術宮(上海美術館)等重要文化藝術單位贈送了《賀友直全集》。

此次活動由上海世紀出版集團主辦、上海人民美術出版社承辦,上海市集郵有限公司特別支持,來自上海市文化藝術界的學者、專家,賀友直先生家屬、親友齊聚于上海展覽中心,深切緬懷紀念這位德高望重,在藝術界和讀者中享有盛譽的平民藝術家。

延伸閱讀|朱國榮:賀友直連環畫藝術的美學思想

清末,石印技術進入中國后,上海的《點石齋畫報》中始有連環畫這一樣式出現,隨之涌現出一批插畫和連環畫大家,早的有吳友如、周慕橋、金蟾香、符艮心等,之后有張光宇、葉淺予、張樂平等。新中國成立后,在上海從事連環畫創作的就有數百人,僅上海人民美術出版社(以下簡稱“上海人美社”)連環畫創作室就擁有100多名連環畫創作人員,人稱“一百零八將”。賀友直進入上海人美社后,曾暗自把自己放在一百零八將中排座次,最后認為自己最高也只能算是三流的。半個多世紀后,87歲的賀友直榮獲首屆“中國美術獎·終身成就獎”,這無疑是中國美術界對賀友直連環畫藝術的最高褒獎。賀友直從上海一家出版社的三流畫家變身為中國現代美術界的藝術大師,完成了他在連環畫藝術上的“逆襲”,也證明了“小人書”中可以出大師。

一

賀友直最初畫連環畫,完全是為了糊口活命。1949年,他畫第一本連環畫《福貴》的起因是,書商承諾給他的報酬是4石大米。后來《福貴》出版了,賀友直卻一粒米也沒有拿到。不過賀友直很享受這一創作過程,并由此喜愛上了連環畫。從這點來說,《福貴》倒是誘導賀友直走上連環畫道路的“第一桶金”。

賀友直為了生活過得好一些,拼命畫連環畫,他出手極快,有時一個月竟然能夠畫出300多幅。1952年秋,他考入上海連環畫工作者學習班,在學習班里學到了許多連環畫繪畫技法,比如黑白畫法、鋼筆線條畫法、素描畫法等。1953年,賀友直與盧汶合作一本連環畫《火車上的戰斗》,獲得1957年全國青年美展一等獎。從1952年進入新美術出版社,到1957年獲獎,五年中,他一共畫了32本連環畫,不僅數量多,在繪畫表現手法上更是多種多樣。這期間,《連升三級》是一本別開生面的連環畫。賀友直采用民間木版年畫的形式,畫面單純,構圖奇特,線條簡潔,色彩鮮艷,洋溢著一派喜氣洋洋的歡樂氣氛。

現在回過頭來看,整個20世紀50年代是賀友直學習和吸收連環畫表現技巧的階段。這一階段,他畫得多,畫得快,涉及的題材廣,表現手法多樣,在造型能力、構圖營造、畫面處理等方面均有很大提高。1958年年底,上海人美社交給賀友直一個重要創作任務,根據周立波小說《山鄉巨變》畫一套長篇連環畫,作為向中國共產黨成立40周年的獻禮書。1963年,賀友直傾多年心血創作完成的《山鄉巨變》在第一屆全國連環畫評獎中獲得繪畫一等獎。他以精練優美的白描線條賦予連環畫一種獨立于文學作品之外的繪畫審美價值,使連環畫擺脫了依附文學的屬性而登上高雅藝術的殿堂,從此令人對“小人書”刮目相看。《山鄉巨變》意味著賀友直第一次登上了連環畫藝術的高峰,在新中國連環畫史上樹立起一個劃時代的里程碑。賀友直創造了《山鄉巨變》。也可以說,《山鄉巨變》成就了賀友直。

在《山鄉巨變》之前的十年里,賀友直能夠運用各種畫法來創作,可謂是十八般武藝樣樣皆通,但是他并沒有在連環畫上建立自己藝術風格的意識,直到創作《山鄉巨變》第一稿失敗后才猛然醒悟。他從明代陳洪綬的《水滸葉子》等木版繡像畫中感悟到中國傳統繪畫線條的表現魅力,開始對線條的樣式和運用做起深入的研究,發現線條能夠表現出各種不同物質的質感、色彩感、光線感、空間感、透視感,既可輕描淡寫,亦能力透紙背,進而發現線條在氣質表現上也能發揮出特殊作用。他在《山鄉巨變》中創造性地運用一種略帶夸張、變形和富有裝飾趣味的線條來描繪人物,又從傳統山水畫的皴法上發展出一種長短不同的線條,提高了線條的表現力,畫面干凈明麗,樸實耐看。對照他在第一稿上的描繪,忽粗忽細的線條,斷斷續續的,既不連貫,又缺乏韻律感,加上對墨塊與灰面的運用比較隨意,畫面顯得雜亂無序。《賀友直全集》為讀者對賀友直線描藝術形成的理解和欣賞提供了便利。賀友直一貫反對別人稱他為“大師”,唯獨樂意接受“白描大師”這個稱號。“說我是白描大師,評價很高,哈哈!中國繪畫歷史上有‘十八描’,你倒試試看創出另一種線描形式來。”細品賀友直的這句話,余味無窮。

“做戲”是賀友直對連環畫創作要強調“表演性”的一個形象化比喻。他認為,連環畫既要忠實于原著,忠實于文字腳本,但又不依賴和囿于文學描寫,這就需要連環畫作者會“演戲”,也就是要會制造情節的本事。比如上村互助組組長劉雨生勸張桂珍不要離婚時講的一句話:“看在孩子的分上,你多想一想吧。”他就利用這句話,用四幅畫面讓孩子做了一場“戲”。又比如老貧農“亭迷糊”在龔子元家動員他入社的一個情節,內容只是兩個人的交談,但是有17段文字腳本。為避免畫面單調乏味,賀友直就像一個攝影師登高伏低,從各個角度來描繪兩個人飲酒、灌酒、醉酒的各種姿態,在畫面經營上做了一場“大戲”。這段場景后來被視為中國連環畫構圖的一個經典范例。為做好“戲”,賀友直還總結出包括小動作、小道具、小孩兒和小動物的“四小”,通過細節表現來加強“戲”味。

賀友直在創作《山鄉巨變》的后期,還接手社里交給他另一本連環畫《李雙雙》的創作。在這本連環畫上,他采用與《山鄉巨變》類似的線描畫法,但是在黑白灰的處理與裝飾風格的運用上甚至要好于《山鄉巨變》。

二

“文化大革命”結束,文藝界聞到了春天的氣息。兩部拍攝于20世紀60年代上半葉的戲劇電影豫劇《朝陽溝》和昆劇《十五貫》最先公開上映。上海人美社領導敏銳地嗅到了氣息中的時機,決定組織改編、創作這兩本連環畫。機會總是給予隨時有準備的人。賀友直得到了這個重要的創作任務,而且是接連畫了兩本。賀友直在畫《十五貫》時,憑著自己對劇中人物的理解與釋讀,將戲劇中的人物放到生活場景中來表現,由此脫開了戲劇表演的束縛,與舞臺劇形成迥然不同的藝術趣味,并且與他人的同類作品也拉開距離,具有鮮活的個性。有人將賀友直畫的《十五貫》與王弘力畫的《十五貫》做對比,認為同為大師名作,畫中的苦樂滋味大不一樣。賀友直的畫“有時笑得曠達,有時笑得曖昧,有時笑得寫意,有時笑得心酸”。

《朝陽溝》是緊接著《十五貫》創作的另一本連環畫。賀友直在創作《朝陽溝》時,有意跨過對現實生活再現的這道坎,將自己個性化、情感化的審美趣味用活潑、靈動的線條表現出來。比如在描繪銀環挑水上山的幾幅畫面中,把人物挑水的姿勢與扁擔、水桶形成的多種節奏關系表現得非常優美,產生一種視覺上的美感,從中將銀環不服輸的倔強性格詩意化地揭示了出來。還有,村里的一群女孩子倚靠著土墻偷聽拴保家吵架的一排身形姿態組合得極具形式感,相似中又有細微變化;二大娘與銀環在溪邊洗衣、梳發時的談笑,三個人的俯仰姿勢形成的旋律感等,都堪稱是連環畫構圖中的經典例子。賀友直說,他認為畫得最得意的作品是《朝陽溝》,而不是《山鄉巨變》。原因在于在《朝陽溝》創作中,他有意識在文字要求下再編造了情節,注重對細節的描繪,尤其是在形式美上的表現,技巧性更高,也更耐看。五代畫家荊浩認為“畫者畫也,度物象而取其真”,強調藝術創作要從生活中攝取本質的東西,即所謂的“觀物取象”。賀友直對此深有體會。他坦率地分析過《山鄉巨變》與《朝陽溝》兩部連環畫的得失,認為《山鄉巨變》的成功,在于他把在湖南益陽農村體驗生活的親身感受充分地表達了出來,是一種感情的自然流露,真情的表達。但是《山鄉巨變》也有它不足之處,主要是因為畫面構思和人物安排都是根據文字腳本來的,在創作上還是停留在“翻譯”層面,即是用繪畫來翻譯文字,因而缺乏繪畫藝術應有的創造力。實質上就是一個對“真”認識與理解的問題。劉永勝認為:“《朝陽溝》不僅是畫家多年繪畫經驗的集中展示,也是畫家在生活經驗的基礎上,開始自覺強調想象在創作中的作用。既然想象的作用增大了,自然不可能如創作《山鄉巨變》時采用的嚴謹寫實的表現方式,對畫家繪畫語言的發揮要求也就更高了。”(參見《新中國連環畫圖史1949-1999》,上海人民美術出版社,2011年6月版)

賀友直在畫《十五貫》和《朝陽溝》時,由于形勢所需,出版社催得很急,這兩本連環畫都是以突擊的速度趕畫出來的。盡管如此,這兩本連環畫還是在第二屆全國連環畫評獎和第五屆全國美展中分別獲得繪畫創作二等獎和三等獎。賀友直說他在畫《十五貫》和《朝陽溝》的過程中才真正懂得了連環畫。這說法在外人看來似乎有些過于謙虛,其實乃是他的肺腑之言。因為在這兩本連環畫里,賀友直生成了他獨立自主的藝術語言和與時代同步的審美意識。很顯然,他的這些藝術追求和表現被評委們感受到了,并且得到了肯定。這對賀友直來說是莫大的寬慰,因為獲獎意味著他在這兩本連環畫上的藝術追求得到了許多同行和廣大讀者的肯定。可見《山鄉巨變》的成功,并沒有讓賀友直沾沾自喜,反而使他隱約地倍感壓力。這壓力正來自他已經形成的個人風格。賀友直覺得如果老是用同一種方法來畫,不斷重復自己,就是把自己陷進一個共性的泥坑里。當一種藝術樣式成熟到一定程度的時候,如何熟中求“生”,是每一個藝術家都會面臨的問題。不斷地“反生”,就是要不斷地給自己提出新的問題。

1980年,賀友直在創作連環畫《白光》時走出了更為大膽的一步。魯迅的《白光》是一篇內容十分簡單,幾乎沒有什么情節的小說,著重刻畫的是落榜的老童生陳士成這一人物的心理活動、幻覺,以及神經質的古怪行為。賀友直選擇這篇小說來作連環畫,其本身就是對自己以往創作經驗的一種挑戰。考慮到如何能夠與小說內容和氣質更相適合,他最后決定采用水墨畫的寫意的手法來表現。他將描繪的重點放在人物的形態傳神上,加以似是而非的情緒、捉摸不定的氣氛,以及鐵青色的色調來貫穿整部作品。上手后,他發現如何運用水墨畫表現形式還只是一個次要問題,重要的是如何能夠畫出與魯迅原著相適合的“味道”來。這本連環畫的文字腳本就是整篇小說的原文,不做任何刪減與編寫,創作難度可想而知。不過以賀友直的藝術秉性來說,這正是他所樂于面對的。賀友直一共畫了36幅畫面,藝術語言如同文字一樣簡潔、含蓄,充分留有回味的余地。1981年,連環畫《白光》在第二屆全國連環畫評獎中獲得了繪畫創作一等獎。

賀友直在畫完《白光》后,靜下心來對自己走過的藝術道路做了一番回顧與反省,這是他在長期的藝術創作中養成的一個習慣,善于解剖自己,而且是深刻檢討。他清楚地記得,當年畫《山鄉巨變》時,渾身有使不完的勁,而且每走一步都會有新的發現。在畫《朝陽溝》時,自己對情節設計、人物之間的關系處理,以及細節刻畫等方面依然是很有把握。他畫完了《白光》,還得了個大獎,但是他感到心里不踏實,因為并沒有達到他預想的那種藝術境地。他在給中央美院教過的學生侯國良的回信中寫道:“《白光》得了獎,其實即使畫完這個作品,對于如何表現《白光》的虛幻,作品冷峻的悲涼氣氛,沒有把握住。畫畫無論是表現感覺的,情節性的,都應心中有數。這里說的心中有數是指追求的,要‘說’的,并非指落筆時的要求,筆筆事先明白。落筆時,有時明白,有時又有偶然性,基本上是筆隨情走。我畫連環畫,很少這種情況,畫寫意國畫,我認為應是這樣。”

賀友直在1979至1980年短短的兩年間有三本連環畫獲獎,是他在時隔《山鄉巨變》獲獎16年之后,也是經歷十年“文化大革命”煎熬之后,在連環畫藝術上再次取得的重要成果,標志著他達到了第二個高峰。在這個高峰期里,除了《十五貫》《朝陽溝》《白光》三本獲獎連環畫作品外,他還創作了《曹沖稱象》《愚公移山》和《中華人民共和國婚姻法圖解》等短篇連環畫,以及與人合作《官渡之戰》,還參與創作了《中國成語故事》《成語圖畫故事》和《中國古代科學家》。這一超出常規的創作豐收和驕人的成就反映出賀友直旺盛的創作熱情和厚積薄發的藝術儲備。

三

1991年,賀友直根據劉鵬春編文創作的連環畫《皮九辣子》獲得第四屆全國連環畫評獎繪畫創作二等獎。這與他的《白光》獲獎相隔了整整十年。這十年,是賀友直連環畫生涯中最為忙碌而且精彩紛呈的一個時期。他被借調至中央美術學院新組建的年畫、連環畫系擔任兼任教授,執教一屆本科生、一屆碩士學位研究生,長達七年;先后在浙江美術學院、天津美術學院、湖北藝術學院、廣州美術學院、廣西藝術學院等高等學府講學,以及到各地美術家協會、連環畫研究會、美術出版社做學術報告;被聘為第三屆全國連環畫評獎委員會副主任,擔任中國連環畫研究會副會長,當選中國美術家協會上海分會副主席;參加瑞士西耶爾、法國昂古萊姆、聯邦德國埃爾朗根國際連環畫節,舉辦“賀友直連環畫創作回顧展”。

在這十年里,賀友直對連環畫表現形式和藝術風格的多元性進行了更為深入的探索。他在《酸甜苦辣》中通篇采取狹長豎形的畫面來描繪,意在構圖上再做突破。這種特殊的幅面適宜于用俯視的角度來展現縱深感,產生不一樣的視覺感受,但是在描繪人物和場景時會帶來新的難度,特別在透視法運用上是個考驗。而在賀友直看來,正是一展身手的好機會。畫中許多生動別致的場景令人印象深刻。《葛巾》是根據蒲松齡《聊齋志異》同名小說改編創作的,雖然畫面也是采用豎式的構圖,但在繪畫風格上與前者迥然不同。他運用優美流暢的白描手法表現,從中吸收了明清小說插圖的界畫、樹木、草地等的繪畫圖式,又在古樸中融入現代裝飾藝術的趣味,透露出在現代美學上的追求。創作于1990年的《皮九辣子》可以說是賀友直這一時期藝術探索的階段性成果匯報。這本連環畫在內容上頗具黑色幽默,農民皮九的性格在賀友直看來與他有些相近。他常說自己這個人的性格是很不嚴肅的,最多嚴肅3分鐘,第四分鐘就要開玩笑,講俏皮話了。他在這本連環畫上借用了剪紙形式,人物線條簡練概括,鏈接巧妙,“剪跡”干凈利落。在構圖上盡量少置背景,留出虛空,變有為無,以虛為實,虛實相生。他別出心裁地將文字框放進畫面,左右兩側各置一條,恰似對聯,清新奇特,在畫面形式與文字內容上形成一種默契關系。《小二黑結婚》是賀友直最喜愛的一個繪畫題材。早在1962年就采用傳統的分格年畫樣式畫了12幅連環畫。他說之所以選擇《小二黑結婚》這個故事來畫,一是覺得它有趣,可以發揮;二是內容喜慶,符合作為年畫的要求。他采用連環畫的結構和表現手法,突破了年畫通常的單幅、雙聯、四條屏等表現樣式,為年畫創作開辟出一條新路。之后應外文出版社約稿,賀友直又畫過《小二黑結婚》的插圖,同樣附有4幅人物繡像,均是用白描法勾成,畫面構圖與年畫已完全不同。1996年,賀友直應遼寧美術出版社約稿再畫《小二黑結婚》,共66幅。由于《白光》的成功,他在畫《小二黑結婚》時再次采用了中國畫的寫意手法,不過在表現手法上改用了一種輕快的筆調,以略帶夸張的人物動作來凸顯人物的個性,營造出一種喜劇的效果。在畫面格式上,他從川劇的后臺幫腔中得到啟發,用左圖來敘述故事主題,用右圖來烘托主題內容,通過版面語言把文字內容言說得更為豐富和透徹。《小二黑結婚》在1999年第九屆全國美展中獲得銀獎,再次證明了賀友直在連環畫上多種多樣的表現能力和創作實力。

整個20世紀90年代,是賀友直在連環畫創作上創新意識最為強烈的時期,尤其體現在對連環畫版式的研究與實驗上。動漫的盛行,極大地沖擊了傳統連環畫的形式,但是賀友直緊跟時代潮流,為人民大眾服務的初心不改。他的許多創新想法是在連環畫套書、畫刊連載的短篇連環畫中進行實驗的。這類新的表現手法最早出現在短篇連環畫《賊說話》中,畫面以切割、重組的構成形式將同一幅畫的局部放大并組合在一起,以此來強調畫家認為生動的特寫鏡頭,如人物的面部表情或動態。賀友直將這一“切割特寫”的表現手法歸納為讓版面說話。之后,他在套書《中國古代寓言世界》里的《紀昌學箭》《截竹進城》《窮富之分》三個故事中再次運用版面說話的手法創造出許多新的布局:在《紀昌學箭》中,有意借用現代繪畫的拼貼形式,古中求新;在《截竹進城》中,精心安排畫面空間布局,以與寓言內容默契呼應;在《窮富之分》中,把每個版面分為上下兩圖,所有的下圖只畫艾子和朋友兩人在路上行走,在上圖畫兩人所看到的景象,由此擴展了畫面的表現空間。上繁下簡的圖像對比產生一種視覺上的清新感。這一手法也運用在《這個婆娘不是人》中:每一版面兩行線描畫被壓縮在版面的上端,人物組合有疏有密,富有節奏感,在下部留出的空白里,豎排文字,別出新意。在《連環畫報》登載的《所謂免費》采用的也是上圖下文格式,但是對圖像分割更為大膽活潑。如最上部是上下兩行扁長的畫面,上幅畫人群的下半身,下幅畫人群的上半身,猶如將一幅長卷橫向分開,再上下錯位放置。中部的畫面則是分為左右兩幅,而又合成一幅,形成似分似合的效果。這套短篇連環畫還借鑒攝影的后期處理手法,在白描的畫面中,只對畫中的主角——冒充旅行社人員的女孩身穿的衣裙施以鮮艷的紅色,暗含警惕的意思。

四

1987年,賀友直畫了他第一本自傳體連環畫《我自民間來》。十年后,他的第二本自傳體連環畫《賀友直畫自己》問世。2010年,《生活記趣》開始在《新民晚報》“夜光杯”副刊上連載,以一圖一文的形式講述他自1952年進入新美術出版社成為一名專業連環畫作者之后的故事,每周六刊出一篇,共87篇。三本自傳體連環畫相互補充,各有特色。《我自民間來》是其中畫得最為精彩的一本。在這本自傳體連環畫里,賀友直敘述了自己如何從社會底層進入專業創作單位的故事,同時著墨于中國民間質樸有趣的風尚習俗上,故畫中極為講究場景的歷史感和體驗式的細節描繪。他到法國、德國舉辦自己的連環畫藝術回顧展,帶去的都是這本《我自民間來》。《賀友直畫自己》是在《我自民間來》基礎上進行再創作的一個版本,將故事的重點落在他的人生經歷上,以紀實性的手法描繪,重于情感的表達,篇幅也比前者增加了一倍。《生活記趣》在故事內容上承接了《賀友直畫自己》,用筆隨性,真情流露,為他的自傳續了一個圓滿的結局。2011年,上海人美社將這三本自傳體連環畫合成一集出版,取名為《賀友直自說自畫》。

賀友直的三本自傳體連環畫,從“量”來說不是很多,從“質”來說卻有了一個跨越。幾十年來,他在連環畫中一直是在畫別人的故事,而此時開始轉入畫自己,講自己的故事。重要的是,賀友直從畫自己開始,將原來的編文與繪畫兩者集于一身,開啟了自編自繪的原創性創作方法。他認為:“連環畫創作,本來就是文美合一的。作者自己編故事,用畫面來表達自己所編故事。國外幾乎都是如此,國內解放前也基本如此。”賀友直自編自繪,親操井臼,為中國連環畫在當代的發展做出了一個范例。

賀友直晚年的藝術創作集中于風俗畫上,三本自傳體連環畫在賀友直連環畫與風俗畫創作之間起著承上啟下、傳承發展的重要作用,以致可以說,他的許多風俗畫很難脫離連環畫的影響。

有人做過統計,賀友直一生畫了200余種連環畫,但是具體數字是多少,則很難說清楚。《賀友直全集》的問世,其意義并不在于告訴世人他一共畫了多少種連環畫,而是將賀友直一生的繪畫藝術,特別是連環畫藝術的發展脈絡第一次完整地呈現給世人,讓讀者,尤其是研究者有機會能夠全面審視這位中國連環畫大師留給我們的藝術遺產,通過對照、比較等閱讀方法來進一步了解他的藝術,以及他對中國連環畫藝術所做出的巨大貢獻,其實這是我們對賀友直藝術大師最有意義的紀念。

2021年3月于上海雅仕軒

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司