- +1

新城市志|生孩子,將成為越來越重要的區域競爭力

聯合國宣布,世界人口在2022年11月15日這天達到80億。其中,印度預計最早將于2023年超過中國,成為世界第一人口大國。那么,中國各省市的人口狀況又如何呢?

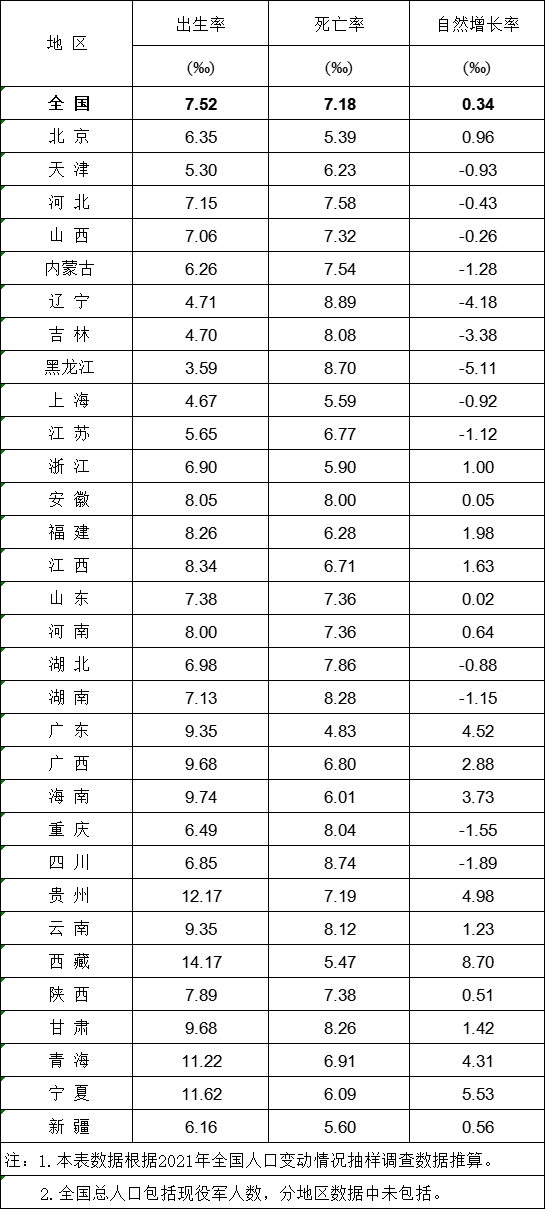

近日,國家統計局編著出版的《中國統計年鑒2022》公布了31個省份的人口出生率、死亡率和自然增長率。

2021年各省區市出生率、死亡率、人口自然增長率。數據來源:《中國統計年鑒2022》

西藏、貴州、寧夏和青海最“能生”

在人口出生率方面,2021年共有4個省份超過了1%,分別是西藏、貴州、寧夏和青海;有5個省份人口出生率超過了9‰,分別是海南、廣西、甘肅、廣東和云南;江西、福建、安徽和河南出生率達到或超過了8‰。此外,陜西出生率也超過了7.52‰的全國平均水平。

也就是說,去年有14個省份出生率高于全國平均水平。這里面,可以稱為最“能生”的西藏、貴州、寧夏、青海,有著一些共性。比如,它們均來自西部地區,城鎮化率相對較低,這使得傳統生育文化得到更多保留。此外,它們多數屬于少數民族聚居地,生育政策一直也相對更寬松。

事實上,出生率高于全國平均水平的14個省份中,除了海南、廣東、福建三省,其余都來自中西部地區。這些省份的城鎮化水平和老齡化水平在全國總體相對靠后,人口結構更利于生育。

海南、廣東、福建作為東部地區最“敢生”的省份,也有著鮮明的特點。首先,它們都是人口凈流入省份,而跨省流入人口,多以青壯年為主,這就充實了本地的生育人口。其次,這三大沿海省份都有較強的宗族觀念,“多子多福”的傳統文化比較濃厚,生育意愿相對較強。

這里面最特別的或許是廣東。作為全國經濟第一大省,廣東除了享有巨大的人口凈流入紅利,內部發展的多層次性,像高度城市化的珠三角與欠發達的粵北、粵西地區并存,實際上也給生育率的下降提供了一定的緩沖空間。多種因素的綜合作用下,使得廣東成為全國經濟強省中最“年輕”、最“敢生”的省份,這和它的發展活力可以說是相輔相成的。

生得多重要,人口發展形勢更重要

當然,在分析各省的人口出生率時,有幾個問題值得注意。

一,人口出生率高,并不意味著一個地方的人口發展形勢就一定好。

因為一個地方的出生人口總數與自身的人口基數息息相關。比如,西藏、貴州、寧夏和青海四地的人口出生率雖然在全國最靠前,但它們由于自身人口基數較小,實際出生的人口數量遠無法與廣東、河南、山東等人口大省相比。像廣東2021年的出生人口超過100萬,而西藏同期的出生人口僅有5.2萬人。

所以,西藏、寧夏、青海等地的人口出生率雖然仍維持較高水平,但由于它們的人口基數比較小(總計不到2000萬),放在全國人口大盤中,其支撐作用實際并不突出。這也說明,人口、經濟挑大梁,其實都要靠大省。

另外,出生率低,也并不意味著一個地方的常住人口增長狀況就差。如江蘇老齡化程度在全國比較靠前,出生率也遠低于全國平均水平,但它仍是人口凈流入大省,并且常住人口依然處于持續增長狀況。如2021年江蘇常住人口就新增28.1萬人。

相對應的是,不少中西部地區的出生率雖然高于全國平均水平,但多數屬于人口凈流出地區,甚至凈流出規模還在擴大。相對來說,這些地方的人口壓力實際更大。這種狀況出現的主要原因,還是在于各地經濟發展水平的相對不平衡。

二,即便是人口出生率較高的地區,其出生率也處于不斷走低的狀態。

如2019年,西藏的出生率為14.6‰,到2021年則下降至14.1‰。同期,青海、寧夏等地的出生率均超過13‰,但2021年已經不足12‰。

也就是說,人口出生率的下降是呈整體性的。這帶來的一個直接變化就是,絕大多數省份的出生人口都出現了明顯下滑。如河北、河南、安徽2021年的出生人口較2017年已經下降了40%以上。有的省份甚至在5年內,出生人口總量出現腰斬。再如湖南、江蘇、湖北、內蒙古、山西、天津等地,2021年人口自然增長率均出現了幾十年來的首次轉負。包括廣東、山東、四川等在內的人口大省,出生人口同樣在明顯減少。

這也就能夠解釋,為何全國2021年的人口增量僅有48萬(1962年以來新低),全國總人口已經接近負增長的警戒線(國家衛健委明確表示,“十四五”期間,我國總人口將進入負增長階段)。

如何應對人口發展狀況的挑戰

在14個人口出生率高于全國平均水平的(7.52‰)地方之外,還有17省份的出生率低于全國平均水平。

其中,人口增勢表現得最為乏力的區域,東北地區無疑是最引人關注的。從兩個數字就可以直觀發現東北地區的人口壓力:2021年,全國31省市中,生育率5‰以下的地方僅有4個,東北三省就占據了三個席位;13個人口自然負增長(出生人口減去死亡人口)省份中,黑龍江、遼寧、吉林包攬前三位。

并且,與其他一些人口出生率較低的省份相比,東北三省還同時面臨著較突出的常住人口負增長局面。根據第七次人口普查,東北地區的總常住人口較“六普”時足足減少了1100萬。2021年,東北三省的常住人口較前一年繼續減少,合計超過100萬。在東北地區的30多個城市中,2021年常住人口能夠保持增長的,僅剩下長春和沈陽。

其中最具象征性意味的是,哈爾濱還成為全國首個人口負增長省會城市,甚至2021年已經掉出了人口千萬城市之列。這意味著,在全國千萬城市的名單中,目前已經沒了東北城市的身影。未來,東北地區還會有人口千萬城市嗎?

一般來說,省會城市或者像大連這樣的副省級城市,作為一個地方的區域經濟中心,往往能夠借助于經濟發展上的相對優勢吸納省內和周邊人口,從而可以避免常住人口負增長的困境(很多常住人口凈流出省份,省會城市的常住人口依然能夠保持增長),但在東北地區,哈爾濱、大連都在成為“例外”。

應該說,造成東北地區人口現狀的原因是復雜的。比如,東北較早開啟工業化進程,城鎮化水平較高,生育政策執行相對嚴格,所以在全國較早步入少子化、老齡化階段。

人口凈流出疊加低生育率、高老齡化,使得東北地區的人口壓力更為突出。為應對這一局面,近年來東北多地在支持、鼓勵生育上也表現得更為積極,國家也明確要求東北地區“要營造良好環境,充分激發青年人創新創造活力”。

東北的人口發展現狀表明,一個地區的人口發展狀況是由多種因素決定的,壓力最大的是那些遭遇低生育率、深度老齡化挑戰,同時又還處于人口持續凈流出狀態的地區。當然,就整個人口發展趨勢來看,所有地方應該都要更加意識到維護人口良性發展的重要性。可以說,“生孩子”已成為越來越不可忽視的區域競爭力。

海報設計:周寰

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司