- +1

“我的朋友,被爸爸吃了”:中國式逗孩子,是偽裝過的殘忍

作者:Quasimodo

“很搞笑嗎?”

“笑點在哪呢?”

“真的很好笑嗎?”

前段時間,有則萌娃視頻引起了網友的熱議,不少人在評論區如此問道。

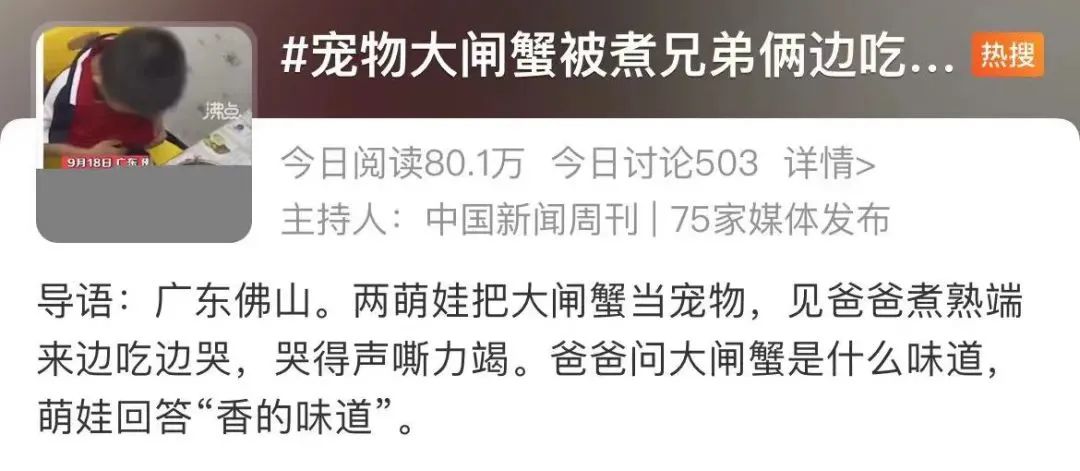

佛山有一位爸爸將孩子當寵物養的大閘蟹煮了,兄弟倆哭得撕心裂肺。

然而他們的爸爸對孩子的眼淚無動于衷,反而笑出了聲,催促著他們快點吃,還要不停問:“香不香?”

當孩子痛哭著說“香”的瞬間,則被包裝成“萌娃視頻”沖上熱搜。

在這一刻,大人笑了,小孩哭了。

“人類的悲喜并不相通”,是如此地寫實。

某個程度上,逗小孩哭成了流量的祭祀品。

“就算哭,也要將它吃掉”

是的,在短視頻平臺上,有許多相似事件構成的劇本,用吃寵物來“虐哭”孩子——

小女孩吃魚吃了一半被告知,這是自己養的魚;

男孩放學回家,發現原本毛茸茸的好朋友小兔子,已經成了開膛破肚的尸體;

當著孩子的面殺了他從小養大的鴨子,說是給他補身體養傷。

小孩崩潰跌坐在地,嘴里只會重復著:“是我的鴨子,是我喂大的,是我喂大的。”

甚至,有些家長隨意將孩子的寵物送走。

有位奶奶將孫女養了兩年的小狗,以10塊錢的價格賣給了狗販子。

不管小女孩怎么哭鬧想要阻止,都無法改變奶奶的想法。

隨后,她坐在地上泣不成聲。

也有人說,這是一種“中國式逗孩子”,為的是看孩子出丑大哭。

在這件事的評論區,許多人也回憶起自己的類似遭遇,聲稱這是“童年陰影”。

寵物被丟棄賣錢、玩具被送給親戚小孩,自己的日記被隨意翻看……

一旦孩子自己做了些父母不希望做的事情,父母就會訓斥“你再這樣做,我就不要你了”。

尊重與信任,就是這樣被破壞的。

知乎延伸出不少相關的話題

《小王子》里,狐貍之所以成為小王子的伙伴,成為他獨一無二的狐貍,是因為小王子投入了時間、精力以及愛去陪伴。

同樣地,對于孩子們而言,那些父母眼中的“食材”,是自己悉心照料過,內心最珍貴的朋友。

但所有視頻里,父母都無視這一點,甚至催促著孩子快點吃下他們的“好朋友”,期待能捕獲到“真香”的畫面。

如果孩子繼續以哭泣的方式表達抗議,他們則用“大不了再買一個”“不就是一只兔子嗎?”這樣的話術,將事情糊弄過去。

這些視頻往往都喜歡配上“反轉”劇情

“當時覺得挺有意思的,然后就拍下來了沒想到火了”,許多家長們都會這樣回答。

甚至為這些視頻打上“萌娃”“搞笑”的標簽,但在這些鏡頭里,我卻看不到半點溫馨或搞笑,剩下的全是將崩潰大哭小孩當搞笑素材的殘忍。

這是一種成人自以為是的“惡趣味”。

或許有人會覺得,至于那么上綱上線嗎?

表面上,這只是家長與孩子對寵物的認知不一致。父母看到的是食用價值,而孩子看到的是作為寵物的陪伴價值。

但往深層次思考,這是大人站在權威的角度上,對孩子進行的一次“精神絞殺”,為的是彰顯自己的權力。

“長大,你就懂了”

視頻里,父母煮了孩子的寵物大閘蟹,孩子大哭而父母卻在笑了,還多番逗弄他問“什么味道?”

由此可見,家長忽視了孩子的內心世界與情感,認為孩子在這當中沒有自我,不會反抗,是自己生命的附庸。

“你還是個孩子,聽我的。”

“大人的事,小孩別摻和。”

這些家長經常掛在嘴邊的話,表現出來的是“絕對權威”,更是將孩子當作可以隨意操控的“玩具”。

《少年說》里,同樣是個令人熟悉的故事。

喜歡寫小說的女孩從三年級起寫了56本小說,有30多萬字。

結果,在一次放學回家時,她發現自己的作品被爸爸統統撕成了碎片。理由是,她偏科嚴重,數學成績太差了。

臺上的女孩期待父親一句道歉,但臺下的父親,依舊在數落著她的數學成績,要她繼續努力——

“別人能行你也行。”

“對不起”這三個字,自始至終都沒有等來,女孩最后是哭著下臺。

電影《狗十三》,是編劇焦華靜根據自己的成長經歷寫成的,那個普通少女李玩更像是中國萬千孩子的一個縮影。

李玩喝牛奶會吐,但奶奶依然打著“為你好”的名義,強迫她喝牛奶。

李玩喜歡物理,而父親覺得她偏科嚴重,就偷偷幫她改報了英語小組。

因為小狗愛因斯坦走失了,她情緒激動,大吵大鬧。

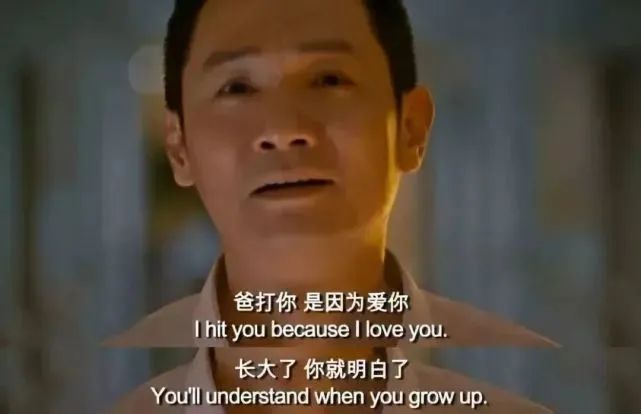

把大人折騰夠嗆后,爸爸忍不住打了李玩一頓。

之后,他又將女兒拉到身邊,動情地說:爸爸打你,是因為愛你。長大后,你就明白了。

那一刻起,李玩安靜了,她變得“懂事”了,學會了藏起自己的態度和脾氣。

她一口一口地咽掉牛奶;

恭恭敬敬地給長輩敬酒,在眾目睽睽下,面無表情地吃下了特意為她而點的狗肉;

和姐姐在大街上遇到了真正的愛因斯坦,也不會走向前與它相認。

整場電影里,所有大人給予的關心與愛都是凌駕在權力上,是要孩子無條件服從自己。

在電影放映那天,導演問年輕人,會不會帶自己的父母來看這部電影嗎?他們會喜歡這部電影嗎?

許多觀眾的回答是:“不喜歡,因為他們看到了自己的嘴臉”。

電影之所以會引起那么多年輕人共鳴,很直接的原因是,他們也曾是“李玩”。

尊重,放手

真的不難

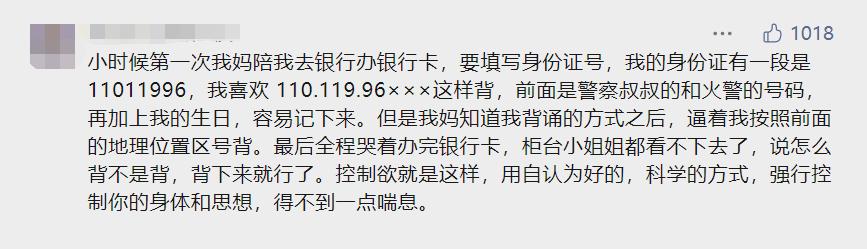

有位粉絲在后臺留言,小時候,她和母親到銀行辦卡,需要填寫身份證。

當時,她背身份證的方式不合母親心意,于是當場被母親要求一遍遍重背,最后全程是哭著辦完銀行卡。

“強行控制你的身體和思想,得不到一點喘息。”

至今想起,這位粉絲依然感到后怕和壓抑。

家長強行包攬孩子的人生后,究竟能得到什么?

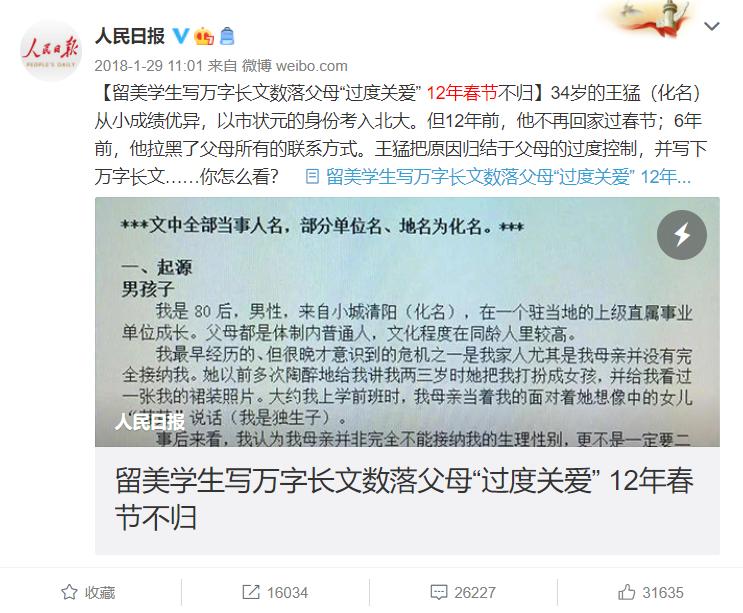

2018年,有篇數落父母“過度關愛”的自述文章在網上熱傳。

34歲的王猛是北大畢業的留美高材生,看起來是最成功的家庭教育的范本,但他同父母卻幾乎斷絕關系。

在萬字長文中,王猛詳細描述了他被父母控制30年的經歷。

他從小學到中學,一直被強留在父母的單位學校,一舉一動都被監視,所有的事情都必須聽從他們的安排。

與此同時,父母卻對他的心理狀況無動于衷。

王猛被親戚嘲笑,長期焦慮,但他的父母選擇忽視,反而斥責他總是摳指甲——那是焦慮引發的強迫行為。

在學校遭到來自校長、老師的打壓時,父母的反應是:為什么別人都沒有問題,就你對學校這么大意見?要多從自己身上找原因。

王猛說:“如今,而立之年,我依然內心敏感,不善交際,猶如一個情感上的孤兒。”

正因為在成長的過程中,被打壓、不理解、被迫順從……他內心才會逐漸有了難以愈合的創傷。

最終,他們的家庭分崩離析。

其實,人都有自我實現的傾向,每個人從一出生就把這個特質植根于心。

但部分父母因為自身能力不足,于是就將孩子當做自我實現的工具,如此一來,孩子與父母的關系大多數只能化作黃執中所說的那一句:

“我們終其一生等父母的一句道歉,他們在等著我們的一句謝謝。”

我們該如何維護好與孩子的關系?

教育學里有個著名的“二十定律”:

第一個二十,是父母要在和孩子交流的時候,把他的年齡增加二十歲。

第二個二十,是父母始終都要和孩子保持20碼的距離。

其實,父母能給予孩子,最基本的應該是對待一個“人”的尊重和平等意識。

北島寫過一則關于寵物的散文《養兔子》。

那時候,他們一家人過著有了上頓沒下頓的艱難窮苦日子。

北島和弟弟為了養兔子,去撿別人丟的白菜梆子回來喂。

結果,父母一看,這么好的東西,怎么能拿來喂兔子呢?

他們接替孩子們的工作,把洗凈的白菜頭放進鍋里,用清水煮爛,再對半切開,蘸著醬油,啃咬較嫩的中心部分,咂巴咂巴,大贊美味。

孩子也早就餓壞了,于是也加入這白菜頭大餐。

到了后來實在沒辦法了,父親才想起對兔子下手。

但即便是吃了兔子,他們也是于心不忍。

北島是這樣描寫的——

我和弟弟激烈反對,哭喊著,甚至宣布絕食抗議。但人微言輕。

母親悄悄提醒我們說,飯菜在鍋里,她并沒提到兔子,這是不言而喻的。盡管饑腸轆轆,我們堅決不進廚房。

在物質充足的如今,我們真的不缺那一口肉。

如果從一開始就是為了食用而飼養的動物,便不該鼓勵孩子與動物多接觸。

更不應該待到孩子已經和寵物建立起關系后,不與其商量便隨意處理它。

來源:匿名知乎網友

父母選擇吃掉孩子的“朋友”,吃掉的很可能是孩子童真與信任。

有必要嗎?

原標題:《“我的朋友,被爸爸吃了”:中國式逗孩子,是偽裝過的殘忍》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司