- +1

“五周殺人案”平反:敗給一瓶農藥后,是什么喚回了正義?

無罪。

案發22年后,周繼坤、周家華、周在春、周正國、周在化等五名被告人迎來人生中的第5次裁判。

塵埃落定。我們終于可以清晰分辨,正義曾怎樣遠去,又如何回歸。

“人命關天”的兩面

20年前,司法曾經敗給了一瓶農藥。那是“五周”第一次庭審結束之后。

該案審判長巫繼成至今仍記得合議庭那時對案件的評議意見:“矛盾點多,事實不清,證據不足,疑罪從無,合議庭拿出一個無罪意見,提交審委會討論。”審委會也認為,該案應判決無罪。

“無罪”在那個年代的刑事司法中,是極為特殊的結果。但在“五周殺人案”中卻似乎并不出人意外。

偵查階段,警方沒有在案發現場提取血跡、指紋、足跡等痕跡物證,并未找到殺人血衣和作案工具,五人家中平時穿的衣服上,也都沒有檢出人血。在僅有口供、沒有其他客觀證據的情況下,案件被移送檢察院,后被檢方以故意殺人罪提起公訴。

與不少被糾正的冤錯案不同,“五周”并未經歷一次“走形式”的庭審。據參加庭審的辯護律師稱,當天有19名證人出庭作證,多名控方證人當庭否定了以前的證言:有證人說,證言是被警察“打出來”的。而對公訴人當庭出示的“兇器”菜刀,法庭認為系在案發后許久才提取,且未對菜刀進行檢驗,不能認定為兇器。

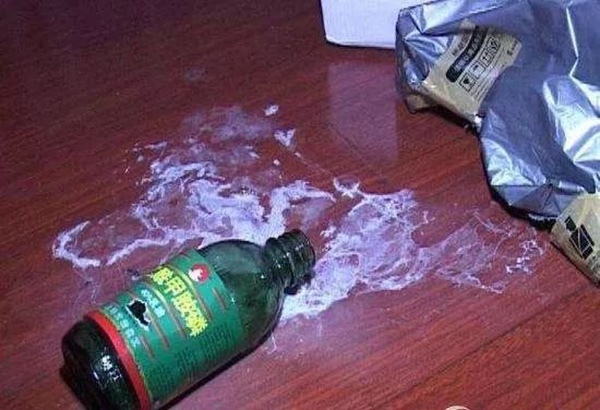

轉折發生在庭審第二天。當天,周繼鼎走近巫繼成的辦公室,質問該案是否要宣告無罪。在交談中,周繼鼎突然掏出一個裝有劇毒農藥的小瓶子喝了下去。三天后,周繼鼎在醫院死亡。

1999年3月,阜陽市中院下達了一審判決,以犯故意殺人罪,周繼坤、周家華判處死刑,周在春判處無期徒刑,周正國和周在化各判處有期徒刑15年。經過兩次上訴、一次發回重審后,“五周”中兩人被判死緩、一人無期、兩人獲15年有期徒刑。

人命關天。一條人命啟動了追尋正義的程序,而正義又因一條人命遠去。

向壓力低頭時,正義凋零

在今天看來,司法并不是真敗給了一瓶農藥,它是敗給了壓力之下,無原則的維穩思維。

目前的追問,還未能還原在該案中公安機關的偵查工作為何如此粗疏,檢察機關又為何在明顯缺乏證據的情況下提起公訴。也許,正如在庭審之后各方矛盾集中爆發所呈現的,壓力與維穩是問題的答案。

我們能夠理解這種壓力是如何令人筋疲力盡。推開窗戶,當事人家屬可能正在樓下擺靈堂、舉橫幅;拿起電話,上級機關可能因不斷接到非訪鬧訪,要求你說明情況,即使已經啟動調查程序;回到家里,家人擔憂地問起你案件的進展,委婉地說明因為你的猶豫已經引來了鄉親的指指點點;翻開報紙,當地媒體已不止一次地提出“不殺不足以平民憤”的呼吁與質疑。

面對這樣的壓力,你會做出什么樣的選擇?當面對當事人飽含期待、渴望你主持正義的眼神,你會做出什么樣的選擇?當你身披法袍,頭頂國徽,腦中仍然盤旋著堅守法律的誓言,你又會做出什么樣的選擇?

結果太難猜測。也許我們永遠不會知道,有多少裁判者最終頂住了壓力,做出了面對法律,面對真相,面對逝者都足以問心無愧的抉擇。

但我們也確實看到,“五周殺人案”出現了本不該有的結果,正如河南李懷亮案中出現了一份本不該存在的“死刑保證書”。這種低頭,不是孤例。

當裁判者屈服于壓力,失去了司法定力,最該保衛正義的人就親手執行了對正義的死刑。

改革喚醒正義

但穿透阻力與時間,正義終將回歸。而將所有問題推給一顆顆在掙扎中沉默的司法良知,并不是足以喚回正義的真正答案。

我們是不是拉直了讓司法人員對案件真正負責的準繩,我們是不是撐起了讓裁判者可以遵循自身判斷行事的穹頂,我們是不是堅定了排除一切阻礙,只向真相和法律低頭的決心?如果答案為否,那么一切回答就都是回避。

改革讓“五周殺人案”不再重演。這是我們面向歷史扣問的回答,也是我們走好前路的信心。

改革的第一聲回答,是誰辦案誰負責的司法責任制。從2014年上海等7省市現行試點,到2017年全面推開,從此宣判并不是案件的結束,而是辦案人員“質量擔保期”起算的開始。裁判者辦案,先要過了對自己負責的法律關,這就是通過司法責任制改革對案件進行“質量管理”的意義。

改革的第二聲回答,是對裁判者依法獨立行使審判權的制度保障。早在2013年,最高法就曾出臺意見,明確不能因輿論上訪維穩等壓力違法裁判,造成冤假錯案。此后,在中央的領導部署下,司法人員履職保障、涉訴信訪改革等一系列制度紅利相繼落地。裁判者面對壓力說不,也真正有了底氣。

改革的第三聲回答,是讓司法真正以審判為中心。2016年以來,從中央到兩高、各部委文件,聚焦以審判為中心,貫徹疑罪從無、排除非法證據一直是確保司法公正的高頻詞。今年的兩高報告透露,過去五年共再審改判刑事案件6747件,其中依法糾正呼格吉勒圖案、聶樹斌案等重大冤錯案件39件78人,對2943名公訴案件被告人和1931名自訴案件被告人依法宣告無罪。一切證據在審判中經受檢驗,裁判才能在靠得住的事實上架起基礎。

每一起冤假錯案的糾正,固然體現了司法機關維護公平正義、切實保護人權的擔當,但更重要的,是它給予我們在改革之路上大步向前的決心。

歷史留給我們的,我們不能交還給歷史。錯案何以發生,錯案何以糾正,錯案何以避免。對這一系列問題的追問讓我們恍然,唯有深化改革,堅持改革,不斷改革,才能為司法在奮斗中前行提供堅韌的制度定力和無畏的職業勇氣!

(原題為《“五周殺人案”平反:敗給一瓶農藥后,是什么喚回了正義?》)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司