- +1

記住那座島 | 特稿

原創 特稿部 RUC新周

2014年,言幾又書店全國第一家線下門店在北京開業。在書籍空間之外,言幾又還安排了咖啡和文創空間,成為城市新生活的代表。但曾一度在網絡爆火的言幾又后續出現許多問題,如書籍太少,打卡拍照的人太多等,在19年又被曝出拖欠員工工資、不給員工交社保的情況。2022年,言幾又在北京最后三家門店黯然閉店。

言幾又的崩塌并不是個例,或者說只是實體書店行業一個不那么響亮的警鐘。但人們猛然發現,像一座座島嶼一般坐落在城市中的書店,這些現代人的精神家園,正在生存危機中掙扎。

01

在島之中

現在店里沒什么人,王綠可以發一會呆,或者想點自己的事情。在本科畢業,報考香港浸會大學的gap year中,他來到這家西西弗書店做為期半年的兼職,以便沉淀下自己等待錄取通知的焦急心情。

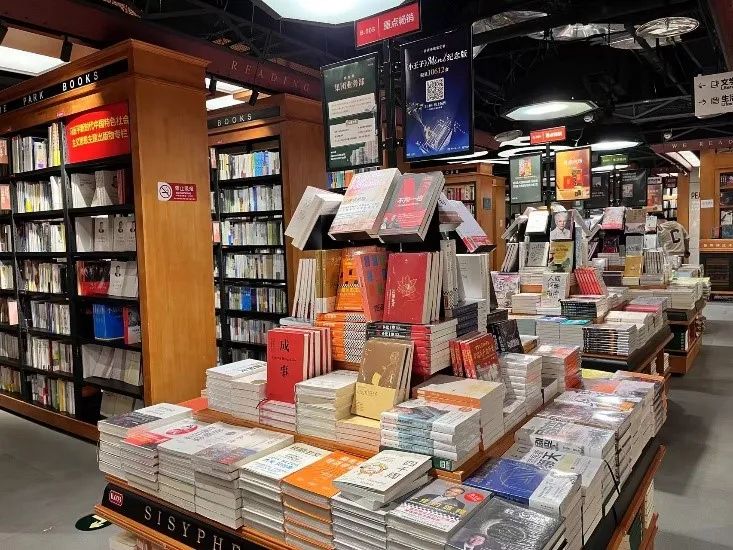

西西弗書店1993年在貴州遵義成立,2008年開始進軍全國,致力于“構建當地人的精神世界”。到目前為止,西西弗已在全國開了300多家線下門店,溫暖的燈光、精致的裝潢、高雅的音樂,吸引了很多人前來打卡簽到,儼然成為一家“網紅書店”。

王綠工作的這家店在南京的一個商場里,許多顧客都是生活在附近的居民,或是看到小紅書的評論后慕名而來,或者只是在逛商場時看到優美的環境來順便坐坐。書店里看書、打卡的人很多,不過買書的人不多。“線下的書籍都是正價書,在網上買或者看電子書會便宜很多。”很多顧客都這么說。

不過,大多數顧客對店內環境是非常滿意的,一些人在書店的休閑區一坐就是一下午,買杯西西弗書店供應的“矢量咖啡”或者甜品,忙自己的工作。這種專門辟出咖啡和文創售賣空間的模式已經成為網紅書店的標配,除了西西弗,言幾又、鐘書閣等書店也在賣書之外提供類似的服務。

南京西西弗書店售賣咖啡和甜點的休閑區 圖源受訪者

這讓書店形成了錯落有致的畫面:有人匆匆而來,打卡而去;有人泰然而坐,屏息凝神。這兩種圖景互不打擾,座區的許多顧客都對書店的“網紅”屬性做出了正面的評價:“(我們)并沒有覺得被打卡的人打擾,有了流量總是好的,有了流量才能生存。”

在顧客李爺爺口中,書店里每類圖書分開成列,就像一座座島一樣,溫暖而靜謐。而這些書店也正是如此,把一座座孤島般的顧客連接在一起,溫暖而靜謐地走入人們的心中。

北京西西弗書店一隅 鄧南孜攝

即便書店氛圍不錯,對王綠來說,在書店打工并不歲月靜好,更不像許多文青想象的那般詩意和浪漫。作為這一座座島嶼的巡航者,店員要遵守許多規定。

王綠介紹說,西西弗是書店,但首先是一家商鋪,員工在工作期間被要求全程站立的,不能坐下,也不能玩手機和看書,這些要求和商場中的其他任何一家商鋪并無二致。“西西弗對待員工其實不太好,今年又是裁員又是增加考核標準,還會抽查績效不好的員工。逢年過節的時候壓力尤其大,不過最要命的還是錢少事多,好多人一個月工資才三千元左右。這讓西西弗的人員流動很性很強,時常有人辭職。”王綠這樣說著,又總結了一句,“還是比較資本化或者商業化的,應該可以這么說吧。”

王綠是兼職打工的學生,目的不在賺錢,自然不會太在乎一個月拿到多少薪酬。但是燒雞就不一樣了,她全職在貴陽一家西西弗工作,而一月的工資僅有兩千出頭,還因為搬書太多得了腱鞘炎,嚴重到要做手術,但“這些工資還不夠看病的”,哪怕燒雞在本地有住處,西西弗的工作也很難維持其日常生活,她必須再找兼職去做。其實,情懷才是燒雞在西西弗工作下去的最大動力,以前她放學后經常來這家書店待一會,那時書店的很多書籍都是敞開的,可以隨便翻閱。那時,顧客可以花費十塊錢辦理一張會員卡,并在每周三都能享受到88折優惠,她喜歡這家書店,這也是她日后在這里工作的主要原因。

而今,西西弗已經耗盡了她的情懷。最讓她失望的還是疫情期間書店的轉向:西西弗要求員工必須推薦客人充卡,最低300元起充,贈送一些會過期的滿100減15優惠券,而老客戶可以輕松享受到比這好得多的優惠。燒雞覺得這并不公平,曾經那個有人情味的書店好像不見了,這些營銷活動讓她覺得“西西弗仿佛沒有市場部”,甚至“羞于向顧客推薦”。當那份情懷被消磨殆盡,她也就離開了這家從初中開始就陪伴著她的書店。

閉店后的西西弗書店 圖源受訪者

其實燒雞也知道,這些不太親民的轉向,只是為了活著。2019年西西弗曾經一度開不出員工的工資,而生存危機,幾乎是包括西西弗在內的所有網紅書店都要面臨的挑戰。

02

地震

為了活下去,變得更加精明、更迎合市場幾乎是必然選擇。像西西弗、言幾又、鐘書閣等網紅書店的選品幾乎都貼合當下的流行趨勢,什么火賣什么,燒雞也坦言,西西弗店內幾乎沒有專業性的書籍,絕大多數都是裝幀精美的暢銷書。

但是作為書店,很多時候選品才是留住顧客最關鍵的品質,也是最能彰顯書店品味和特色的核心要素。

小江是人民大學的學生,她也去過不少網紅書店,但是大都只是轉了一圈就離開。她發現許多網紅書店的選品,無非就是豆瓣上的書籍暢銷榜,還有許多快餐式的心靈雞湯,在她看來這些簡單粗暴、略顯浮躁的選品讓所有精美的裝潢都顯得徒有其表。“選品是遠比裝潢更重要的因素。”這是她堅持的觀點。

然而,就算犧牲了一些選品質量來迎合市場,網紅書店依然擺脫不了生存危機,一些網紅書店就轉向了“書店+”的模式,在銷售書籍的同時售賣咖啡和文創等高利潤率的產品,比如在言幾又書店的利潤占比中,咖啡和文創已經超過了一半。或者是像西西弗那樣,通過網絡營銷吸引用戶到店打卡,試圖將流量轉換為實體書的購買量,但隨著書店打卡的熱度降低,這種模式也略顯頹勢。

“本來我們這兒奔著書香來了,咖啡香給我們帶走了!”認同網紅書店模式的李爺爺也會繪聲繪色地笑著抱怨,“我就是奔著這個書店來,主題不能偏離了。(要是)我到這兒來吃吃喝喝,順便買一本書,這就走偏了。”

這兩種營業模式共同的問題,都在于客戶黏性的缺失。韓釗在杭州經營著一家“普通讀者”書店,他的意見更加一針見血:“網紅書店是商圈內的門店,但它并不能為商圈真正帶來流量,在很多時候還需要商圈為它引流。就算起初有打卡的熱潮,也形不成長期的優質流量,更不會有真正穩定的客戶群。”言幾又的崩塌,佐證了他的看法。在他看來,書店必須和周圍的環境形成有機聯系,以此獲得穩定的客戶群,才能夠實現長期盈利。

比如萬圣書園,他說。

萬圣書園,是一家坐落于北大東門的書店,被譽為“海內外學子的精神家園”。這家書店自20世紀90年代就已開始營業,至今仍然哺育著莘莘學子。所謂“萬圣”,是“一萬個圣人”的意思,詩人西川說:“這一萬個圣人就是萬圣書架上的作者,在受益于這些圣人的讀者當中,有我一號。”

萬圣書園內部 圖源中國日報網

這家書店最大的特點在于書籍的選品,走進書店,就好像被人類歷代先圣款款凝視著。擺在書店最顯眼地方的永遠是嚴肅而經典的人文社科的著作,或者是學術界最近重點關注的話題的代表書籍。也正因如此,該書店深得周圍清華、北大、人大學子甚至教授的喜愛。而在小江看來,這家書店的選品出彩,莘莘學子的欣賞也更加穩定了它的地位,書店和學生是相互成就的。

在中國人民大學新聞學院副教授孫利軍的回憶中,開在世紀之交的風入松書店、萬圣書園、盛世情書店,都是他研究生時期眼中的“圣地”。二十多年過去,曾經的學生和顧客都對它們仍有深厚的感情。在互聯網時代,線下門店的流行似乎必然伴隨著多平臺線上營銷和某些特定的商業模式,通過熱度吸引關注和流量;而在老一輩的回望中,流行書店的“客戶粘性”,則是愛書之人惺惺相惜的情感聯結在脈脈流動。

“(從那時候)到現在,感覺社會變化非常大,”孫利軍感慨,“以前是在賣書的基礎上,人和人之間、讀者和作者之間都有情感,現在基本上就很少了。”

像萬圣書園這類依托于高端文化圈之間情誼的案例,我們又能找出多少個呢?生存危機,如一場深海地震,讓一眾林立如島的書店搖搖欲墜。

03

島的回望

如果把時間軸拉長,我們會發現,網紅書店或許曾經站在傳統書店的對立面,但時代前行的車轍從來不會對誰產生惻隱之心。用商業化包裝營銷模式席卷市場、擠占傳統書店生存空間的網紅書店,從未如此與它曾經的手下敗將唇齒相依。

網紅書店的命運,其實只是時間洪流中實體書店的一個小小縮影;言幾又的衰落,或許也只是一次悄聲的警報。

與線下門店的實體書相比,電子書和線上購物更加便宜。很多顧客都不會在線下購書,根據業內共識,在書店的顧客也只有20%左右會現場買書,再加上書籍低至15%的毛利潤,門店的運營更加舉步維艱。

開卷數據顯示,近十年來實體書店的零售規模一直呈現小幅震蕩收縮的態勢,而網店渠道碼洋規模一路上揚。碼洋,就是指圖書的原價與冊數的乘積,是圖書出版發行部門用于指全部圖書定價總額的統計詞語,直接反映出行業的利潤情況。到2020年,網店碼洋規模已經接近80%,網店渠道在整個圖書行業的發行和零售領域占據了強勢話語權。2020年,實體書店渠道出現了2012年后首次圖書零售碼洋負增長。

數據可視化 圖源北京開卷公眾號

在作為書店愛好者懷念過去之余,孫利軍也從專業的角度進行了分析。“總體而言現在的書店都受到網上書店的沖擊,像當當網、京東等等渠道,還受到手機微信閱讀等便利方式的沖擊,”他說,“首先(紙質書)它就不符合環保的理念。長遠看,紙質書最終都會數字化。”盡管情感上難以接受,他依然遵從理性的判斷——書店最終會成為人們的回憶,而看似引發爭議的網紅書店,則只是這個過程中一個類似回光返照的節點。

書店培訓師阿威是“得到”專家薦書團的成員之一,同時還運營著自己的公眾號,相比于憂慮實體書店的式微,他對紙質圖書本身表現得十分有信心。“實際上這些對于實體書的沖擊沒有那么大。我們覺得身邊人都在轉向使用微信讀書,是因為你(周邊)的群體年齡都是在25以下的,所以會有這種感覺。而如果一個人真的要閱讀的話,在25或者30歲以后閱讀欲還會增長。”

但無論我們如何看待,冰冷客觀的數據依舊擺在每個人的眼前。而早在2016年,中宣部、國家新聞出版廣電總局等11部門就曾聯合印發《關于支持實體書店發展的指導意見》,指出要對實體書店創新經營項目和特色中小書店轉型發展,通過獎勵、貼息、項目補助等方式給予支持,打造新一代“智慧書城”。[2] 這樣具體有力的扶持舉措,或許曾經奏效,也曾切切實實地幫助過很多經營困難的書店,但從近幾年的數據來看,也最終不敵數字化時代的滾滾浪濤。

中華人民共和國中央人民政府網站截圖

就像王綠和燒雞所說,實體書店并不是文藝青年幻想中的烏托邦。孫利軍也建議現在的年輕人,不要因為滿懷理想主義的熱情就投身到實體書店這一已經垂垂老矣的行業中。

實體書店或許終將落幕,而掙扎在理想與現實、理智與情感之間的人們,若不能“逆天而行”,難道就只能在時代的河流和回憶的漩渦中打轉嗎?

孫利軍認為,保羅·萊文森的“玩具——鏡子——藝術”理論同樣適用于書店。萊文森在《數字麥克盧漢》中提到,新媒介在早期往往被當作玩具,但當玩具演變成為鏡子之后,人們的情感取代了對技術本身的關注,開始關注媒介所展示的現實內容,于是傳達現實、與現實互動成為技術的主要作用。而當媒介不僅能夠反映現實還能夠超越現實的時候,它就到了第三個階段——藝術階段。孫利軍說,當書店作為實際的發行渠道的作用弱化,讀者還可以認為它具有文化的象征意義,仍有價值。

燒雞曾遇到過一位讓她印象深刻的顧客。“就是很普通的農村婦女,錢包袋子都是自己縫的,找我推薦初一孩子讀的書。我擔心她預算有限,就給她拿了一兩本學校要求的比如《朝花夕拾》《艾青詩選》之類的,結果她告訴我她要多買幾本,孩子很喜歡讀書,她不能省這個錢。”于是燒雞給她推薦了《如果歷史是一群喵》,加上女人購買的其他名著,一共一千多元錢。“她告訴我,這是她上個月擺攤掙來專門給孩子買書的。”

在西西弗書店童書區與媽媽合看一本繪本的小男孩豆豆很開朗,他說,自己很喜歡來這家書店看書,“這里書多!”他揚起胖胖的臉。一方面,媽媽希望他受到更多紙質書的熏陶,另一方面,豆豆自己也在被書香環繞時表現出童真的歡愉。盡管這里人滿為患,有時還有些吵鬧,但當小小的身體和媽媽一起蹲在一方有書的角落,就沒有什么能將他拖離書中的世界了。

北京西西弗書店的盲盒玩具區 鄧南孜攝

也許,在為一個可能消亡的共同回憶唱驪歌的時候,我們還需要抬起頭來,注視它。

在實體書店一面通過“網紅營銷”等手段自救,一面不乏優雅地老去的時間里,仍有嶄新的、充滿求知渴望的面孔涌入,不僅是像豆豆一樣如癡如醉的小朋友,更有如豆豆的媽媽、那位農村婦人一般相信閱讀的力量的成年人。他們并不憂慮,只是享受其中。書店不只是我們的記憶,也正在成為他們的。

美國作家澤文在小說《島上書店》中說,沒有書店的地方,算不上是個地方。小說中的主角擁有一家深愛的島上書店,而在現實中,就像李爺爺所說的,書店一如島嶼,將每一個愛書之人深情地擁入懷中。

它們或許會被遺忘。但我們都相信,這個遺忘的過程可以很長,遺忘中也會有溫柔的回望,被遺忘的同時也正在被記住。

(文中王綠、燒雞、小江、阿威、豆豆均為化名)

引用資料:

[1]《開卷發布:2020年全國圖書零售市場規模首次出現負增長,同比下降5.08%》https://mp.weixin.qq.com/s/I1GSW5mLlaFY2w0NIlYaNw

[2]11部門聯合印發.《關于支持實體書店發展的指導意見》_國務院部門政務聯播_中國政府網 (www.gov.cn)

采訪:羅夕 江雪 張軒 孟霖 梁子祺

李奕涵 鄧南孜 朱若晚 張顏開

文字:羅夕 張軒 王洲淼

圖片來源于本報記者、受訪者及網絡

原標題:《記住那座島 | 特稿》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司