- +1

宿白先生與房山石經及西藏古建筑研究

【編者按】本文首刊于《北京青年報》,題為《痛悼恩師宿白》。澎湃新聞經作者授權轉載,現題目為作者寫作本文時的原題。

雖然早幾天已有思想準備,但聞知宿先生噩耗,心里仍然一下子空了。房山石經研究事業失去了支撐我們將近四十年的后盾,今后需要后輩自己往前走了,我的心里怎么能不空啊!

一

1978年,我考上中國社會科學院世界宗教研究所的研究生,學習中國佛教史和佛學。此前,僅僅是因為研究譚嗣同的哲學思想,才接觸了一點佛學方面的粗淺知識,但一部佛經也沒有見過,“文化革命”前的學習又完全和佛教不沾邊,“文化革命”中更沒有機會看到佛經。現在讀了佛教的研究生,能夠看佛經了,但對于浩如煙海的佛教典籍卻茫茫然。正在這個時候,學兄丁明夷告訴我,宿白先生在北大要為他的研究生開“佛經版本與目錄”課,可以去旁聽,他要去聽課,建議我們一起去。那時我還不認識宿先生,僅僅是“文化革命”前在北大38樓樓道里張貼的歷史系老師開課表上看到過宿先生的名字,此外一無所知。丁明夷一再說,宿白先生的學問非常了不起,于是我和另外兩位同學跟著他一起去北大旁聽。為此,我永遠感謝丁明夷!

宿先生講課極其認真,事先寫好講稿,授課時幾乎是一字一句按講稿念的,一句多余的話也沒有,我們聽課的學生全都抓緊記筆記,常常下課以后還要對筆記,相互補充,怕漏掉什么,因為學生們很快發現,宿先生講的很多是他個人尚未發表的研究成果(直到三十多年以后才出版),是他長期在北大圖書館以及云岡、敦煌、龍門等石窟積累的“干貨”、真才實學,一股腦全攤給我們了。四十年過去了,作為旁聽生的我,是宿先生這門課的最大受益者,甚至可以說,我這幾十年的“飯碗”是宿先生給的。

講到房山石經,宿先生整整講了兩次,大約講了五個多小時。在全部課程中,只有房山石經這一個具體的實物對象,讓宿先生費了這么大的精力,花了這么長的時間。講完以后,他還想辦法帶我們去云居寺和石經山現場參觀實習。也就是因為這一次參觀實習,我才認識了吳夢麟大姐,才和云居寺有了接觸,才讓我和房山石經結下了一生的緣分。

這一次參觀實習,除了學業上的收獲,還有兩件具體的事情,讓我終生難忘。

回北京的路,司機沒有走來時的繞行路線,直接開上了盤山道。沒有想到,要翻兩座山,比來的時候花了更長的時間。在從第二座山頂下來的時候,宿先生好像考慮了很長時間,轉過身來,非常認真、口氣又特別委婉地對我說:“羅炤,你能不能給××說說,讓××到歷史博物館去。”過了一會兒,他又小聲補充說:“要還是在歷史系,他就窩著了。”××是我的同窗摯友,當時他是中國歷史博物館的負責人之一,歷史系的老師們都知道。過些時候我見到××,和他說了,他非常當真,因為××在“文化革命”前和“文化革命”初曾經和我們年級在一起多年,他在逆境中仍然堅持鉆研業務,大家都知道,很佩服他。不久××進了歷史博物館,很快脫穎而出,成為我國文物考古界一位建樹卓著的學者。這是我親身見證的宿先生關愛人才、扶植學生的事情。

在1978年找一輛汽車往返云居寺,很不容易。當時聽宿先生課的同學中,有一位原來是醫生,她幫助我們找的車。為了感謝宿先生和司機,同學們事先湊好錢,晚上在西單鴻賓樓聚餐。沒有想到,吃完飯,宿先生拿出100元錢付款。我們大家忙說已經準備好了,您帶我們參觀、爬山,已經很累了,不能讓老師花錢。宿先生不由分說,必須由他出錢。當時,他每月的工資還不夠這樣的兩頓飯錢。可是,最后還是他付了。

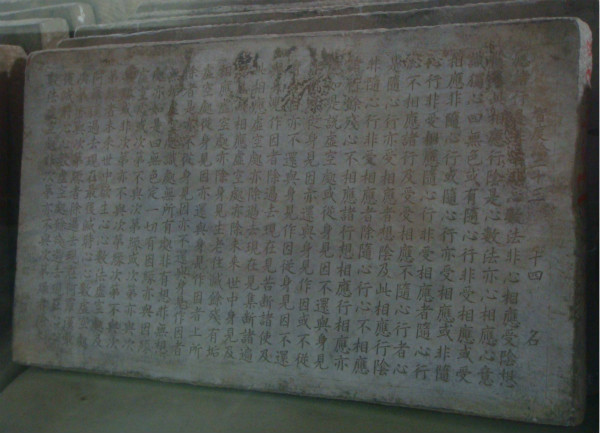

1981年3月16日,我到云居寺保管所寫畢業論文。真是天意,由于前一年建成了新的石經庫房和展室,以及吳夢麟大姐等北京市文物專家的關心、支持,前一天剛從孔廟把“文化革命”中從上方山搶救出來的佛經運回云居寺老的石經庫房。我一進保管所的大門,迎面就看到正房堆得像小山一樣的佛經,中間還有不少用黃表紙包著的經卷。宿先生教我們的知識,此時立刻觸動了我的神經,很快想到應該先放下論文的事,幫助云居寺保管所整理這些經卷。保管所負責人聽我說了想法,非常高興,全力支持,第二天就開始工作。不到半個月,那件在藏學、西夏學和佛學界均產生了重大影響的、最早的藏漢合璧印刷品,兩萬多卷明朝珍貴的佛經,中國印刷史上的一件孤品,以及包括楊乃武與小白菜案卷錄副的四千多件沈家本手稿、札記,露出了它們的真容。我是一邊翻檢這些寶物,一邊查看宿先生的講課筆記,完全是靠著宿先生傳授的本事,大致理清了云居寺現在收藏的紙本文獻。

這是第一次實際應用宿先生教的知識,初戰告捷,在云居寺和房山給我帶來了信譽,為后來幾十年的工作打下了基礎。此事讓我對宿先生的學問有了初步的體認。

二

1982年初夏,經過八年的修復和研究,應縣木塔里發現的那批瑰寶在歷史博物館展出,并在《文物》月刊發表了簡報和論文。參觀的時候,宿先生教我們的本事又用上了,我看出當時用來認定《契丹藏》刊刻時間和木塔中《契丹藏》數量的那卷經,不應當屬于《契丹藏》的版本,當即向史樹青先生說出我的看法,根據就是宿先生教我們的判定大藏經版本的相關知識——在講完敦煌寫經、《開寶藏》、《契丹藏》和其他宋、元版大藏經之后,宿先生特別帶我們到北大圖書館善本室參觀、實習,仔細地看敦煌寫經和宋版大藏經原件,對照實物進一步講解了大藏經各個方面的特征。史先生非常重視,讓我寫文章,又請佛教協會的專家們、整理研究小組的先生們和我一起開會討論。我的為人修養很差,說話像打槍一樣,不會拐彎,當面批評相關人員:“你們不請教宿白先生,才弄出現在的錯誤。”得罪了當事人,人家不服氣,花了兩年多的時間寫了一篇反駁我的長篇論文,我又連寫三篇進一步談自己的意見。但是,盡管我的根據充分,而且國內外越來越多的學者認同我的判斷,可是傷害了人家的自尊,至今不肯更正,權威性的論著仍然沿襲不正確的“定論”。這是我應當吸取的教訓:正確的話,還需要用正確的方式說才好。

當時宿先生正在美國講學,不知道這件事,回國后知道了,認可我的判斷,但批評了我的做法。我打了這一“仗”,為以后的房山石經研究積聚下比較厚實的學術根基,更加真切地認識到宿先生的學問經得起“實戰”檢驗,從此就像狗皮膏藥一樣貼在他的身上,有事沒事都去找他,天南海北地亂說,實際是想掏他的學問,“偷”他腦子里的東西。我只是旁聽了他一門課的學生,不是宿先生真正的及門弟子,所以他很長時間對我客氣,耐著性子聽我胡說八道,不像對他的入門弟子那樣嚴格。我的臉皮厚,心里是真佩服他,無論在國內外,到哪里都說,我受益最大的一個是呂澂先生,一個是宿白先生,因為這是實情。時間長了,他也知道我真心向學,只好聽任我在他面前恣意表現。

1983年,我在西藏半年多,回京以后見宿先生,他關切地詢問西藏的情況,我告訴他薩迦北寺在“文化革命”中被全部拆毀了。他連聲說:“太可惜了!太可惜了!”隨手打開抽屜,拿出三個筆記本,告訴我,這是他1959年在西藏調查寺廟建筑和文物時的記錄。我認真地翻看,感覺太寶貴了,因為宿先生那時記下的不少重要建筑,經過“文化革命”已經不存在了,就建議他整理出版。他說這些只是素材,單憑這些記錄還不夠。我又告訴他,拉薩藥王山下有一個吐蕃早期的石窟,保存的還比較好,建議他再去西藏。宿先生有些動心,但當時考古系剛剛從歷史系分出,事情很多,他無法分身。1984、1985年我又去西藏一年多,當時全國開始文物普查,支援西藏文管會工作的張建林、張仲立、何周德、仵君魁等同志在山南地區先后調查和發現了幾座早期殿堂以及其中的塑像和壁畫,我也去現場參觀了,感覺更有必要請宿先生再次進藏,便和文管會前后兩任主任甲央和索朗旺堆同志商談,他們都很重視,誠懇歡迎宿先生。

回京后,我把新發現的塑像、壁畫的照片拿給宿先生看,他認為很重要,此后多次約見來京編寫阿里地區考古報告的建林、君魁同志,進一步了解情況。經過充分的準備,1988年宿先生再次進藏調查。此后數年,他埋頭整理、研究兩次調查的資料,并且將當時出版的幾乎所有的漢文西藏歷史文獻搜羅殆盡,僅個人買的就有260多種,前幾年他把藏書捐給北大圖書館的時候,還親筆寫了這些書“是為《藏傳佛教寺院考古》一書輯聚之書”。

那時我去看他,說的全是西藏的事,在兩、三年的時間里,幾乎每次去他家,書桌上攤的都是那兩張后來出現在《藏傳佛教寺院考古》結語部分(《西藏寺廟建筑分期試論》)的大表,他不是低頭在表上填圖,就是在仔細地填寫或核對文字,頭也不抬,直到完成工作才和我打招呼。1996年《藏傳佛教寺院考古》出版,他特別鄭重其事地送我一本。認真拜讀之后,我才明白,全書的精華、他幾乎全部的心血,主要都凝結在這兩張大表上了。我原來只是覺得宿先生筆記本里的那些圖和文字記錄太寶貴,應該整理出版,促成他再次進藏也僅是覺得有新的重要發現了,需要進一步補充資料,期望的目標只是出一本西藏古建筑資料匯編而已,聊以彌補“文化革命”留下的歷史遺憾。沒有想到,此時看到的是一個事實充足、圖文并茂、邏輯明晰、立論堅實、而且是獨辟蹊徑的科學系統!宿先生以每一座寺院皆有的平面布局和西藏建筑必具的柱頭托木作為觀察的切入點與對比的標尺,解析紛繁的藏傳佛教寺院建筑,勢如破竹,排出了一個整飭的序列。這時我才知道宿先生的分量有多重了,他是一個什么層級的學者了;也才明白了,此前從宿先生那里學到的佛經版本目錄知識,只是他學問中的一個小枝節,我掌握的不過是一項入門級的小本事罷了。

我到過西藏一百多座寺院,調查貝葉經之余,還有些興趣觀察西藏寺院的建筑特點,但一直不得要領。不過,因為腦子里留下了很多直觀的印象,《藏傳佛教寺院考古》的結語以及其中的那兩張大表,讓我茅塞頓開,拍案叫絕!由此觸及到宿先生治學的奧秘,開始認識他掌握和運用的那一整套嚴密、精細、科學的方法。那是歐洲科學界積累了幾百年才形成的體系和規范,宿先生是中國傳統的史學出身,沒有留過洋,怎么會有這樣的本領?怎么會這樣觀察、記錄、分析、綜合、展示考古對象?有一位考古學家曾經當面對我說:“宿白先生是樸學。”他可能沒有透徹讀過宿先生的著作,只是知道宿先生精通古代文獻而已,并不真正了解宿先生在理論和方法上的造詣。經過多年探問,我才知道宿先生先后師承馮承鈞、孫作云、容庚、湯用彤、向達、趙萬里、裴文中等人,在治學方法上尤其受到馮承鈞、湯用彤、向達、裴文中四人的影響最大,而這四位前輩學者都有深厚的歐美學術背景。

在古建筑領域,宿先生受益于梁思成、劉敦楨、趙正之三位先生甚多。中國的古建筑,主要的遺物可分為漢式建筑、藏式建筑、伊斯蘭建筑和基督教建筑四大系列,就世界性的地位和影響來說,漢式和藏式古建筑更加重要。梁思成、劉敦楨先生在漢式古建筑的研究領域貢獻巨大,人所共知。宿先生在藏式古建筑研究領域的開創之功、以及他建立起來的科學系統,至今尚未得到充分的認知,就連我原來也只認識到《藏傳佛教寺院考古》一書是西藏歷史考古學的奠基之作,對它的科學意義僅僅是從方法論方面留意了一點,但對其整體的科學價值則遠遠認識不足。實際上,從學科劃分來說,《藏傳佛教寺院考古》一書的建筑學成分相當大,已經不能完全歸類于文科著作和考古學著作了。

三

梁思成、劉敦楨、林徽因等營造學社的前輩學者在20世紀30年代調查、發現的唐、宋、遼、金時期的古建筑,絕大部分是漢傳佛教寺院里幸存下來的遺物。漢傳佛教寺院自梁武帝時期的同泰寺開始依照皇宮規制構建(稍早的北魏洛陽永寧寺已有部分按皇宮規制營造),至中晚唐時期,以佛殿為中心的佛寺形制逐漸取代南亞、中亞傳來的以佛塔為中心的寺院形制,雖然遼、宋時期仍然存有很少的如應縣佛宮寺和莆田東巖山報恩寺這樣的、以佛塔為中心的寺院,但絕大多數佛寺的規劃布局都是以中軸線上的佛殿為中心,至20世紀前期的一千一百多年里,漢傳佛教的寺院布局和殿堂、樓閣的形制結構總體穩定,僅有局部的變化。同時,漢傳佛教的僧人和佛寺數量在南北朝后期達到頂峰,此后銳減,唐玄宗以后漢傳佛教的發展進一步萎縮,雖然邊遠的四川、南詔—大理、遼等地曾經一度輝煌,但總體上漢傳佛教是不斷走下坡路的。漢傳佛教建筑反映了以上的歷史演變,唐玄宗以后再也沒有出現北魏的平城五級大寺與洛陽永寧寺、梁武帝的同泰寺和武則天的天堂這樣的宏大建筑了。

營造學社對于古建筑的調查研究是在漢傳佛教極度凋零的歷史時期進行的,當時五臺山南禪寺尚未發現,遺存最早的佛光寺東大殿距離漢傳佛教第一座寺院建成已經有800多年了,梁思成、劉敦楨等先生發現的是寥若晨星的唐、遼、宋、金代古建筑,而且每一處只有一、兩座孤零零的早期殿堂、樓閣、佛塔,最完整的正定隆興寺(大佛寺)和大同善化寺也僅余三、四座北宋和遼金時期的大型建筑物。因此,他們只能把主要精力放在對于地上早期遺存物的測繪和記錄,重點對于《營造法式》和木作工藝等建筑技術方面的問題進行研究。梁、劉等先生雖然十分重視寺院的歷史沿革,但客觀存在讓他們只能從文獻資料和多種多樣的零散遺跡中,了解晚唐以前的房屋建筑、包括佛寺建筑,無法直接從現存的地上實物具體認識自東漢至晚唐時期漢傳佛寺的規劃布局與建筑物的實際形制,及其詳細的發展變化過程。

宿白先生對于藏傳佛教寺院的調查研究,面對的是完全不同的歷史背景和實存狀況。藏傳佛教最早的寺院、始建于公元647年的大昭寺,其最初的構筑至今仍然保存,其他的小昭寺、桑耶寺、薩迦北寺和南寺、納塘寺、霞魯寺等吐蕃時期至元代早期具有重要歷史意義和科學價值的寺院,不僅可以勘查它們的早期規劃和布局,而且能夠比較清晰地看出它們的歷史演變過程。特別重要的是,經過吐蕃時期的兩次挫折,10世紀后半期以后藏傳佛教恢復發展,12、13世紀以后寺院規模和僧尼人數成倍、甚至成10倍地大擴張,至20世紀中期仍方興未艾。這樣,宿先生對于西藏古建筑的調查研究是從最早的建筑形態開始的,而且探討的是一個由小到大、且巨大擴充的發展過程,而不是漢傳佛教古建筑研究只能從中間形態開始、而且研究對象呈逐步萎縮狀態的情況,因此不能簡單地照搬營造學社的研究模式,必須從新的視角、以新的方法觀察、反映西藏不同的佛寺建筑形態和發展變化進程。

宿白先生調查的第一個寺院是拉薩著名的大昭寺,發現其最初的建筑遺存幾乎是原封不動地移植印度佛寺的形制,而與大昭寺相距不遠、且同屬松贊干布時期的札拉魯浦石窟寺,則移植了中原和河西走廊石窟寺的形制;此后在11世紀至14世紀前期,大昭寺不斷地改、擴建,吸收了祖國內地和西藏本土的建筑元素,與原有的印度形制融合成為一體;14世紀中期至17世紀初又不斷局部整修,結構進一步改變,進入第三階段;17世紀前期至20世紀中期為大規模整修擴建階段,內地建筑元素大量增加,西藏本土特色更加鮮明。

細致地解析了大昭寺這個重要的標本之后,宿先生觀察藏傳佛教其他寺院建筑便有了一個準確、可靠的尺度,能夠進行比較精細的對比研究,發現吐蕃時期建立的寺院、如著名的桑耶寺,也經歷了和大昭寺大體相同的變化,其他的眾多寺院則步伐不同地分別走過了11世紀至14世紀前期、14世紀中期至17世紀初、17世紀前期至20世紀中期的三個階段,而始建于15世紀前期的格魯派大寺院還發展出巨大規模擴建和嚴格等級規制的第五階段。藏傳佛教寺院建筑總體上經歷了五個時期,無論是單體的建筑物形態結構,還是寺院的整體布局,都發生了巨大的變化。這是在漢傳佛教建筑中看不到的情況。

宿白先生還詳細地調查了以江孜白居寺塔為代表的各種尼泊爾—藏式佛塔,為研究西夏和內地元、明、清時期的眾多藏式佛塔提供了翔實的參考資料。

在宿先生對于藏傳佛教寺院的調查和研究中,首先注意的是建筑物的規劃布局和形態結構,同時高度重視木作工藝等技術手段,特別關注印度—尼泊爾、中國內地和西藏本土這三種建筑元素的結合和演變,展現出西藏佛教寺院存在著從移植印度佛寺的規劃布局和建筑形制,到越來越多地吸收祖國內地和西藏本土建筑元素的發展變化過程,不僅建立起一個明晰的科學系統,而且從古建筑領域、以巨量的建筑實物證據,清晰、自然地顯示出西藏歷史文化的發展軌跡——與祖國內地的聯系越來越密切的西藏本土化進程。

在宿先生1959年進藏的數年之前,原營造學社成員盧繩先生已曾對承德外八廟的藏式建筑進行了認真的調查和測繪,發表了學術價值很高的論文,1982年天津大學建筑系在盧先生工作的基礎上出版《承德古建筑》一書,在國內外獲得盛譽。不過,外八廟是仿藏式建筑,與西藏的古建筑尚有差別,而且是在康熙至乾隆時期不足七十年間建成的,無法從中理出藏式建筑的體系。遺憾的是,1959年盧先生身處逆境,未能和宿先生一同赴西藏調查,1977年又過早離世,對藏式建筑進行全面、系統調查研究的重任,便由宿先生獨自承擔了。

宿白先生全面地繼承了營造學社的學術傳統,同時,面對西藏不同的、紛繁復雜而又完整豐厚的遺存狀況,他另辟蹊徑,創造性地建立起新的學術系統,并將其延伸到漢式古建筑的研究領域——既重視古代建筑物個體及其構筑工藝,又重視古代建筑(城市、寺院、衙署、府第等)整體的規劃布局。繼梁思成、劉敦楨先生之后,宿白先生在中國古建筑研究領域里做出了新的重要貢獻。

在高寒缺氧、交通不便的雪域高原,宿先生以不到半年的時間,整日站立,爬上爬下,獨自一人觀察、步測、繪圖、記錄了四、五十座寺院,留下大量的現場描圖和文字記錄,為開創西藏歷史考古學和古建筑學積累了寶貴的、很多是獨一無二、無法再得的第一手資料。除去路途上的時間,他在寺院現場的工作時間不足五個月,平均在每座寺廟停留不到四天,其中三分之一以上的寺廟規模巨大,結構復雜,即使有一個多人合作的專業團隊共同進行調查,一個月也未必能夠完成一座大廟的工作任務。因此,看到《藏傳佛教寺院考古》一書中有那么多的現場實測實繪圖和那么細致的文字記錄,我無法想象宿先生當時在西藏是如何緊張地工作。

前輩學者艱苦奮斗、矢忠學術的高貴品德,為后輩樹立了光輝的榜樣。

二十年前,我對于營造學社的學術體系一無所知,古建筑的知識也幾乎為零,在為《藏傳佛教寺院考古》一書寫的書評中,僅僅把它看作文科和考古學的著作,完全不懂得宿先生此書在古建筑領域里做出的開創性工作及其科學價值。近二十年來,多多少少對營造學社有了一點了解,古建筑知識也增加了一點皮毛,才開始認識到宿先生在西藏的工作與營造學社之間的聯系、以及它們之間的差別,認識到我的失誤。我國考古界、古建筑界的不少學者、專家涉及西藏、特別是藏傳佛教方面的相關問題不是很多,可能受到我的書評影響,對《藏傳佛教寺院考古》一書的認知遠遠沒有達到應有的高度。在此,我應當鄭重道歉!

事實上,宿先生不僅在古建筑領域,而且在古代城市、雕版印刷、造紙、陶瓷、鹽業、絲綢、玻璃等科學技術史方面,都有十分深入的研究,對于石窟和佛寺雕塑、壁畫的研究更久負盛名。他不僅是一位貢獻卓著的考古學家和考古學教育家,還是一位科技史大家和藝術史家,1997年獲得的“島田獎”便是國際上的東亞藝術史大獎。

1996至1998年期間,我多次向宿先生討教方法論方面的問題,后來和他談起治學方法以及他的師承,曾開玩笑地說:“你是一個真正的資產階級學者。”他也知道我這句玩笑話純粹是學術意義上、方法論上的,沒有任何政治含義,不僅沒有生氣,還鄭重其事地對我說:“師父領進門,修行在個人,最要緊的東西還得自己上心琢磨,還是得從實際工作中悟。”

由于有興趣,我反復拜讀《藏傳佛教寺院考古》,尤其用心琢磨宿先生的治學方法,再三向他請教。他告訴我:“觀察考古對象,要找有特征性的、又是普遍存在、可以做比較的物件和樣式。”我在福建調查南少林和天地會的起源問題時,又看到很多古建筑,注意到北方古建筑比較少見、但在福建普遍存在的一個建筑構件——柱礩,按照宿先生傳授的方法,將它們的形制特征與文字記載或當地口傳的資料聯系起來,逐漸能夠根據柱礩的不同特征把宋、元、明、清各個時期的福建古建筑排出隊來,甚至能把北宋末年和紹興年間僅相差一、二十年的不同特征找出來,曾經在泉州郊外山上的兩座古建筑遺址做過驗證,我的判斷竟和事后看到的文獻記載吻合無間。遺憾的是,我不是學考古的,不會繪圖,無法準確地表示出來,只能作為業余愛好,玩兒票而已,寫不出科學性的論文。不知福建或古建筑界人士是否做了柱礩的研究,希望能有豐滿的研究成果出現。

其實,無論是中國“樸學”的厚實,還是西方學術的精密,都不能涵蓋宿先生的全部學問。他立足于中國(包括藏、蒙、新疆地區)豐厚的歷史背景,放眼中亞、南亞、西亞和埃及、希臘、羅馬的古代文明(宿先生對于域外文明的積累我僅知皮毛),在多個不同的領域都做出了開拓性的重大貢獻。現在,國內外可能還沒有一個人有足夠的知識,能夠對宿先生的全部學術工作做出整體性的評價。遺憾的是,一是在他精力最旺盛的時期,政治運動干擾太多、太大,他頭腦里積蓄的知識和思想遠遠沒有充分地發揮出來;二是北大考古學科的建設、乃至全國的文物考古培訓工作,耗費了宿先生太多的時間。不過,這也讓他當之無愧地成為對于中國考古學教育貢獻最大的人。

四

2003年,得到宿先生的幫助和徐蘋芳、張忠培、李伯謙等先生的支持,我申請的《唐、南詔—大理、遼、宋、西夏密教考古研究》國家社科基金項目得到批準立項。因為南詔—大理和西夏的研究已經初步完成,我計劃在龍門石窟、成都周邊和大足各選一個點,作為早、中、晚期的代表,完成整個項目。和宿先生談了這個計劃,他覺得我選的龍門石窟擂鼓臺區很好,是一個獨立的單元,而且是武周時期的標志性窟群,于是決定親自出馬,到龍門石窟辦石窟寺考古報告培訓班。我心里暗暗叫苦:本來只是想做擂鼓臺的一個中等石窟的小報告(實則為簡報),現在擴大成整個擂鼓臺區的大報告,我原是“小老板”,這下變成“馬前卒”了。可是我知道,在幾個大石窟做考古報告,是宿先生幾十年的夙愿,曾經多次嘗試,因為種種原因,都沒有做成,此事甚至關系到國家的聲譽,而且這樣可以在宿先生的直接指導下全面地學考古,而不是像以前那樣只能和他坐而論道,或僅僅通過拜讀他的著作學習,所以我又心甘情愿、極其高興地投入這一工作。

由于宿先生已經83歲高齡,又身患多種慢性病,有些藥必須半個月去一次北醫三院才能拿到,不能長期離開北京,而我第一次在第一線從事實際的考古工作,一切從頭學起,盡管宿先生先后請了一些專家幫助工作,但我的先天不足終究無法彌補,擂鼓臺的工作經歷了很多曲折,責任必須由我來負。可正是擂鼓臺的工作,讓我接觸到宿先生學術思想的核心。為此,吃多少苦,有多少挫折,擔多大的責任,我覺得都值。

從開始培訓人員,到討論報告體例,再到審查初稿,宿先生自始至終將客觀性原則放在全部工作的第一位,要求考古人員“使勁看”石窟內外的各種遺存,每人都必須畫佛像,力求真實、準確、全面地反映考古對象的特征;拍照盡可能使用自然光,按照考古要求拍出實景,不要人為地追求藝術效果;報告正文主要記錄石窟各個方面的實際情況,而且要能和繪圖、照片對照閱讀,考古人員的主觀認識除非確有充分的事實根據,不在報告中出現,推測性的文字必須在報告中完全排除。為此,原定作為附錄的相關研究論文全部撤下,由作者另行發表。

在1957年出版的《白沙宋墓》一書中,宿先生開創性地訂立了考古報告的標準,即嚴格區分報告主體與編寫者的個人研究,報告主體要客觀、忠實、完整地發表科學記錄,不能為了自己的學術觀點隱瞞、遺漏材料;正文之外以注釋的形式交代材料出處,討論相關問題,編寫者的個人研究居于附屬的地位,努力保證報告內容的嚴謹,適度豐富報告涉及的知識。為此,宿先生遭到過猛烈的批判,但他堅守學術良知,堅持如實、完整地反映考古對象,絕對地忠誠于事實,為歷史負責,將個人名利、榮辱置之度外。

做學問的人,有幾個不想名留青史,不想突顯個人的創見?可是,宿先生一定要把自己的心血置于附屬的地位,一定要讓個人辛苦求索得到的主觀認識從屬于客觀事實。這已經不僅是科學范疇的事情了。這里蘊含的思想和精神進入道德的層面了。

《白沙宋墓》已經是過去的事情,擂鼓臺報告則讓我切身地、從靈魂深處感受到宿先生此時的內心律動。追隨他幾十年,這一次終于追到根兒上了!到這時,我才真正知道自己差的多遠!!!

在擂鼓臺學考古的經歷不成功,但讓我經受了精神的洗禮,開始了靈魂的蛻變,個人的思慮淡了,增強了對客觀事實的尊重,直接地影響了后來的房山石經研究。

2012年5月,北京市房山區成立房山石經與云居寺文化研究中心,事前區里的領導同志和我商量,想請宿先生任主任。我覺得根本沒有可能——大家都知道,宿先生除了“北京大學教員”,什么實質性的職務也沒有接受過。但是,房山的心意我不能不轉達。沒有想到,我說出來以后,宿先生平平靜靜地說了兩個字:“可以。”我聽了,高興得簡直要從沙發上跳起來!怎么可能有這樣的事?

過了一會兒,宿先生對我說:“這個機會難得,房山除了提供經費,一切工作由我們安排,現在難找這樣的環境。梁先生、劉先生一生的貢獻,不就是抗戰前的幾年里打下的基礎嗎!我們抓緊這幾年,爭取干出點事。”他說的是梁思成、劉敦楨兩位前輩學者。我明白了他的心思,因為房山石經和云居寺確實太重要了,但就科學的意義上說,規范性的工作實在薄弱。當時我們就擬了一個五年計劃,確定以考古工作為基礎,集中做石經山的調查研究。

后來,因為有很多行政性的事務,特別是財務報銷需要主任簽字,從云居寺往返宿先生家要8、9個小時,他親手把聘任協議上的“主任”改為“學術顧問”。但是,我們的研究工作仍然是宿先生在領導。我們認真執行五年計劃,進展情況、存在的問題,我都要向他匯報。關鍵性的難題,都是宿先生為我們解決的。

因為工作中出現了一些事先沒有預料到的情況,五年計劃實施的不太順利,出現了一些磕磕絆絆,有的目標未能圓滿達到,但2012至2017年整體上進展比較大,特別是從2016年夏、秋開始,至2017年底,取得了兩項可能是比較大的研究成果,其中一項已經作為宿先生九五大壽的獻禮,校完了清樣,另一項也交給了出版社。沒有想到,宿先生看不到了。未能讓他生前感受到一絲欣慰,傷心之至!

2015年年底,我去向宿先生匯報工作,說完石經山曝經臺的發掘情況之后,他沉默了一陣,對我說:“過去考古是個冷門,現在成了顯學,挺熱。好是好,可我覺得有兩個事得小心。一個是政府重視起來了,對工作有幫助,不像以前做田野那么困難了。可是,官員們常常有自己的利益考慮呀!考古工作現在已經有一些苗頭了,可能還不止一些苗頭,官員開始影響考古工作,已經有不守規矩的事情了。我就怕發表材料失真,走樣。這是個事兒,不知道以后會怎么樣。第二個是搞文物考古的人,有的不大愛惜自己的名譽了,好像還越來越多了。聽說有人一年里有半年在飛機上,在會場里,哪還有時間蹲在工地,趴在書桌上?創新是需要啊!不能老在前人、在外國人的圈子里轉。可創新不是在嘴上說說就能出來的,考古學的創新不大容易呀!得在工地、在書桌上狠下功夫,還得有新發現才行。就是新的科技手段,也得人用心琢磨才用得好呀!”過了一陣兒,他又自言自語地說:“不知道我是不是老糊涂了,杞人憂天。”

我不是考古界的,沒有資格對考古學的發展說三道四。可是,在這篇追思宿先生的文章里,我有義務寫出他的這一段話。

(寫于2018年2月1—27日)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司