- +1

匠藝研究 | 吳地婚俗:和和美美話姻緣

原作者:梃梧

注意!!!未經授權不得轉載!!!

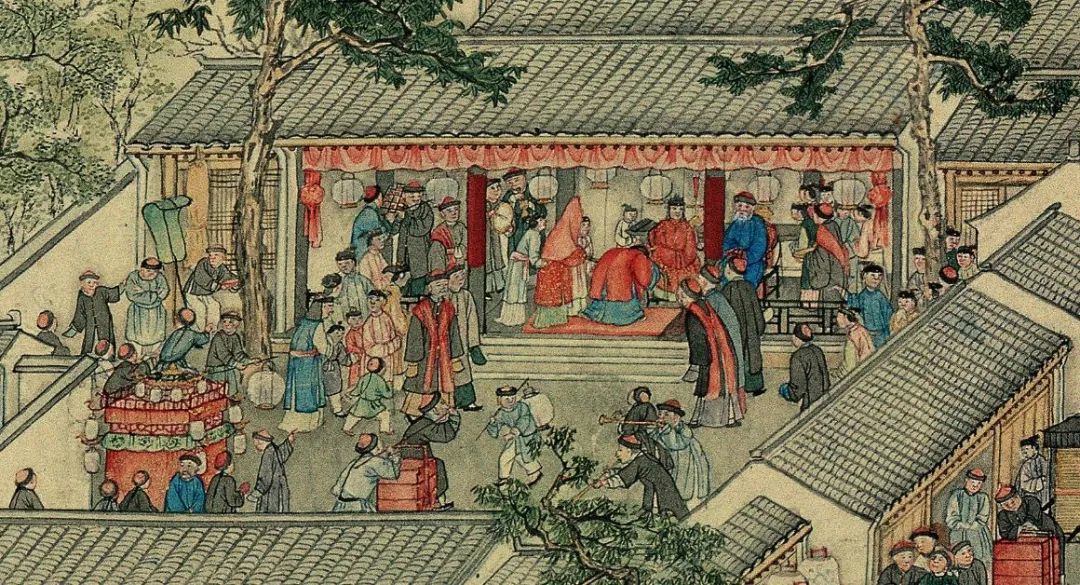

清 徐揚《姑蘇繁華圖》局部 遼寧省博物館藏

“一拜天,二拜地,三拜家堂和合神,四拜夫妻同到老。紅綠牽巾進房門,坐床撒帳挑方巾。”

這是顧頡剛《吳歌甲集》中收錄的與吳地婚俗有關的吳歌《太太長》,與我們熟知“三拜禮”——一拜天地、二拜高堂和夫妻對拜,有所出入,不僅分別向天地施行拜禮,還要拜和合二仙,真是獨具特色。在期許愛情的當代,讓我們通過蘇州非遺“吳地婚俗”,一窺過去傳統社會的婚姻儀禮。

獨具體系的蘇州婚俗

古有婚姻嫁娶之事,大部分都會囊括“六禮”,即納采、問名、納吉、納征、請期和親迎,舊時蘇州也不例外,甚至是必行。不過蘇州的禮節并不是一直都是“六禮”,而是從“五禮”增加了“問名”一禮才為“六禮”。

蘇州園林上演“明代婚禮”

來源新華網 2015年9月18日

納采為六禮之首,即明確男女雙方采擇成偶之意,這是男方求娶的第一步,必須聘媒人到女方家里提親,若女方父母同意,才算完成。納采時一般男方要以雁為禮,表示言而有信,而近代蘇州的納采禮除了讓媒人幫忙攜帶雁提親之外,還會讓他們帶上寫有“遵求”“遵允”等字樣的兩副帖子,若女方把“遵求”留下,讓媒人把“遵允”帶回,則表示同意議親了。問名則無不同,蘇州婚俗同樣是請媒人到女方家中詢問適婚女子的姓名與生辰八字。

南宋 佚名《雪蘆雙雁圖》局部 臺北故宮博物院藏

納吉為六禮之三,在求取完女方的生辰八字后,男方就會請法師核對其“命相”是否適配,如若生肖屬相等都不沖突,則娶親的第三關也順利通過。接著便是納征,即下聘禮,聘禮里面也大有講究,起初是要求男方帶著束帛和上好獸皮(寓意與雁相似),而后便是以金銀錢鈔為主,不過也少不了吉祥的象征,一定要有一枚銀質鍍金或銅質鍍銀的“求”字,女家回禮相應必須有一枚“允”字。“求”娶獲得“允”許,兩家的親事才算正式落定。而后,兩家人便開始準備“請期”,即擇吉日,蘇州人稱為“送日子”,包括要確定新人沐浴的時間,潑水的方向,鋪床、合巹的時間,以及需要避諱什么人。而這些在過去大都是由算命先生根據新人的八字來確定的,其中細節十分繁瑣,不能有差錯。

前奏五禮結束完以后,終于迎來了親迎,即迎親、迎娶,這可是新人能否結成夫妻最重要的一步,需要人手極多,萬萬不能馬虎。所以,過去在蘇州便有專門替人操持紅白喜事的人,統稱“六局”,分別為茶擔(負責茶飲)、掌禮(司儀)、鼓手(奏樂)、執事(儀仗)、銃事(負責放鞭炮)、門甲(負責看大門)等人,后來扎彩、轎夫、喜娘、拆管、廚師等也囊括在內。

太湖絲竹《喜相會》

就單從負責婚禮的六局來看,我們就能感受到蘇州傳統婚禮多么的復雜,多么的講究,以致于蘇州各個地方有所簡化,但還獨具特色。

內涵豐富的東山婚俗

在吳地眾多婚俗中,東山婚俗因其奇致獨特,內涵豐富,于2009年4月被列入列為吳中區非物質文化遺產。

東山婚俗在宋代起源,是宋室南遷時帶來的中原文化習俗之一,于明清時期盛行。其主要內容包括定親、婚娶、迎親、結親四部分,相較于蘇州婚俗而言,有豐富也有簡略。

東山婚俗,吳文化博物館手繪

定親,又叫攀親、訂婚禮,包括說媒、相親、授茶、辦定盤酒、送聘禮等步驟,其流程大致相當于納采、問名、納吉、納征和請期五部分,但又更為簡潔。男女雙方到適婚年齡后,由媒人前往說媒,而非男方聘媒人去女方家說媒。雙方了解到各自情況后,在家庭情況相近的前提下,才相約“相親”。如若男女雙方都對對方有好感,則由男方請人根據雙方生辰八字確定婚期,除此之外,男方還要給女方送去一袋茶葉,稱為“授茶”,至于為何送茶,則與當時茶樹不能移栽有關,這寓意著婚姻穩定。如女方接受茶葉,則表示婚配成功。接著就要開始操辦定盤酒,也稱定親酒,男方的親朋好友,女方全家和媒人都會受邀入席。定盤酒喝完后,男方要散發喜糖,緊接著還要給女方家下聘禮,如此一來,才算定親儀式完成。

定親結束以后,就開始婚娶,包括“通路”、好日、迎親、出嫁等內容。“通路”有點兒類似于下聘禮,即男方在結婚前半年請媒人向女方送金銀首飾、禮金等,并且告知女方婚期。好日則是結婚的日子,十分隆重,男女雙方都要大辦,“排場”四天。男方稱為落桌、碰風、抬行嫁、正日等,女方則稱為落桌、碰風、行嫁日、回門等。頭兩天男女雙方基本一樣。落桌是指借好為家中辦喜宴的臺子落定后,請廚師進場;碰風則是指邀請送禮的親朋好友到家中吃一頓“便飯”,聯絡感情。第三天,男女方開始不同。男方這一天叫“抬行嫁”,因為這一天男方主要的任務是去女方家“抬行嫁”,吃得都是便飯;女方則叫“吃抬嫁酒”,因為當天女方要讓女眷要陪新娘子吃一頓飯,送新娘子出嫁,這頓飯不得馬虎,因此叫“行嫁酒”,會正式一些。到了第四天,男方則辦“正日酒”,女方則辦“回門酒”。第五天,新人夫婦還需到新婦家吃“復腳酒”,這樣男女方的婚事才算正式結束。

而在這五天之內,迎親在第三天,又叫討新娘子。在男方抬好“行嫁”后,會請太湖絲竹隊(現大多為軍樂隊)、媒人、朋友同新郎一起到女方家“討親”。這支討親隊伍,一般會在離新娘家百米遠的時候,點燃十個爆竹,然后開始奏樂。這其實就是一種討親的信號,而女方就會在這時把自家的前大門關緊起來,等候迎親隊伍三吹三打后才開門,稱為“三吹三打迎新娘”(據說是從東漢時劉備三請諸葛亮的典故中演變而來)。隨后新娘出門含淚辭別父母及親友,此稱“哭親”,以表難舍之情,而待新婦出門之后,其母會馬上潑出一盆水,意為“嫁出女兒潑出水”,希望女兒在男方家里幸福美滿,不要再“回來”。

女方去了男方家里之后,則開始結親,包括拜堂、祭祖、坐茶、巡府臺、行酒令、豁拳等儀式。花轎進入男方家大門以后,新婚夫婦拜見男方家長。接著開始祭祖,一般是先遠祖后近祖,先旁支后本家,儀式較為復雜,長達半個小時至一個小時左右。因為每祭拜一對先人,都要點上香燭,供奉上豬頭三牲和茶、酒、飯,接著司儀焚香禱告,最后才為一對新人祭拜。祭拜完后,則正式進入婚宴酒席,而在此之前,女方父母會到場(稱“作新親”),并且已經到婚房中“吃茶”,吃蓮蕊八寶湯等茶點。

第四天,為男方結婚“正日”,排場更是講究。正廳(稱客堂)以朝南方向為“上座”,只安排坐五個人的一張單桌。座位順序也有規定,老丈人坐在正中,另外四人在其左右坐下。一般而言,坐在老丈人左邊的兩人分別是新郎和巡臺(一般為新郎的舅舅或新郎家德高望重的長輩),而右邊的兩人則分別是府臺(一般是新郎的長輩)和記賬(一般為新郎的親戚,負責記錄豁拳的輸贏)。緊貼的這一桌的下面是舅老爺一桌(五人桌),旁邊陪同的是男方輩分較高的親戚。這兩桌前面都點燃了香燭,以表示高貴吉祥。酒席喝得差不多的時候,蹄子上桌,這是行令豁拳的信號,人們開始豁拳,整個酒席的氣氛被點燃起來。等大家差不多盡興以后,就到了新婚夫婦入洞房的環節,而這時人們就會去“鬧新房”,場面十分熱鬧。至此,男方家里的婚禮才算正式結束,只待第五天到女方家吃完“復腳酒”,兩位新人才正式結為夫妻,過自己的小日子。

吳地婚俗比較

除了東山婚俗以外,吳地還包括吳江蠶家婚俗、太湖漁家婚俗和吳縣東部水鄉婚俗等,其中太湖漁家婚俗也被列入了市級非物質文化遺產。

電影 《蠶花姑娘》海報

吳江從古到近代都以蠶桑為主要副業,養蠶是他們最主要的收入來源,所以該地對即將迎娶到的新婦的養蠶繅絲能力十分注重。在議親時,除了考慮女方家庭情況、人格品性和生辰八字外,也要仔細詢問女方適婚女子的養蠶技藝。一般而言,女方技藝越高超,媒人越容易撮合成功。此外,吳江的婚禮舉辦也倍受“蠶”的影響,例如婚期都會避開蠶月(三四月),以免耽誤繅絲;蠶花在婚禮上幾乎處處可見,幾乎每件物品都會系帶,甚至送親時女方家里還要帶上兩枝連根帶梢、頂端系著蠶花的翠竹(稱為“蠶花竹”,一枝留在男方家,一枝返回女方家,兩家都把其豎立在自家門口,豎得越高就越發),婚房內也裝飾了蠶花(新娘入洞房坐床稱為“坐蠶花床”等);而在女方正式成為男方家新婦之后,還必須參加下一季的“看花蠶”養蠶勞動,在此之前還要祭拜“蠶神”,并且等到新絲開繅的時候,她們還要檔第一座絲車(通常是女家打制的陪嫁物)讓鄰居觀摩,評價其做絲技巧。經過種種,新婦才會得到長輩和鄉里的認可和贊揚,被人們從心里接納。

太湖流域水產豐富,周圍居住的大都是漁民,漁船就是他們吃飯的工具,故太湖漁民的婚俗自然也離不開船,從而形成了獨特的漁家婚俗。首先,在古近代,漁民的婚嫁一般只限于群體內部。這主要有兩點原因:一是漁民內部的幫派有矛盾,如蘇南幫、蘇北幫和浙江幫等之間就互相之間有沖突,所以極少通婚;二是當時的漁船大都是手搖漁船,漁民活動范圍受限,接觸不太到其他群體。種種原因導致太湖漁民婚配的范圍和地域非常受限,幾乎只能在本幫之內進行嫁娶。其次,漁家迎娶不用花轎,而用喜船迎親,女方同樣也用漁船送親(送親船),等到兩船靠攏后,掌禮就高喊迎新人上船,隨后由送親女眷撐著花傘將新人攙扶至船頭,再由迎親女眷接往男方船上。

蘇州水鄉木船,吳文化博物館手繪

完成交接過后,兩船平行搖去,須在湖上激起層層波浪,稱之為“搖發水”,一般認為越搖越發。再者,漁家不設至喜堂,漁船則是喜堂,船艙也即是婚房。所以新婚夫婦在船頭上拜天地、拜河神,祭祖也在船頭,不過要調轉方向,朝向艙門。祭品也十分簡單,一碗肉和一碗魚足以。之后進入艙房飲交杯酒,接著再分批與至親和長輩行見面禮。然后,以婚船為中心,其他參加酒宴的漁船圍在四周(船上的人席地坐在船頭),一場漁家婚宴正式開始。不過,如若天氣不好,漁家人也會在岸上臨時搭棚設宴。婚禮舉行完后,漁家新婦正式進門,而在進門的一月之內嚴禁其串船,究其原因,相傳是“火腳”的緣故,會引發火災。如若新婦不小心踏上其他船只,還要鳴炮祛晦才可以。此外,若是丈夫兄弟諸多,婚后還要進行分船,相當于分家,自立門戶(屆時請舅父姑夫等到場分派即可)。但是,需要一提的是,太湖婚俗在解放以后隨著漁民上岸定居已經有所異變,融入了陸上婚俗,其形式已不常見。

清 徐揚《姑蘇繁華圖》局部 遼寧省博物館藏

而我們通過比較這些婚俗可以發現,吳地婚俗其實受地域影響很大。東山婚俗因其在陸地上,故十分順應蘇州傳統民俗;吳江蠶家婚俗因其盛產蠶絲,故婚俗大都與蠶掛鉤;而太湖漁家婚俗則因其靠船而生,婚俗便處處貼合船。這很好的印證了文化從來都是時間、地點和人物長期打磨的成果,吳中的不同地域特點,不同的生產方式,促成了吳地婚俗的豐富多彩。

但是,其中也有共通性,那就是對于新人的美好祝愿,希望他們和和美美,建造屬于自己的家庭,這大概是人們對于婚姻的共同期許。

吳地婚俗里的吉祥寓意

從古至今,人們對于婚姻的期許都是幸福美滿,吳地也不另外,在其許多傳統婚俗中都有所體現。

在東山婚俗中我們曾提到,男方會給女方送茶葉,寓意堅定不移,而實際上,還沒有結束,女方在收到這些茶葉之后還會分贈親朋好友,向大家宣示自家女兒已有歸屬,給男方充足的安全感。而女方在此后的還禮中,也一定會放入百果喜糕,特別是蜜糕。這是因為“糕”象征高高興興,而“蜜糕”更是寄寓新人們婚后生活甜蜜美滿,所以必不可少。同樣,男方在收到糕點之后也要分贈親友,給女方一種安全感。授我以“茶”,報之以“糕”,足以可見東山婚俗的求吉意蘊。

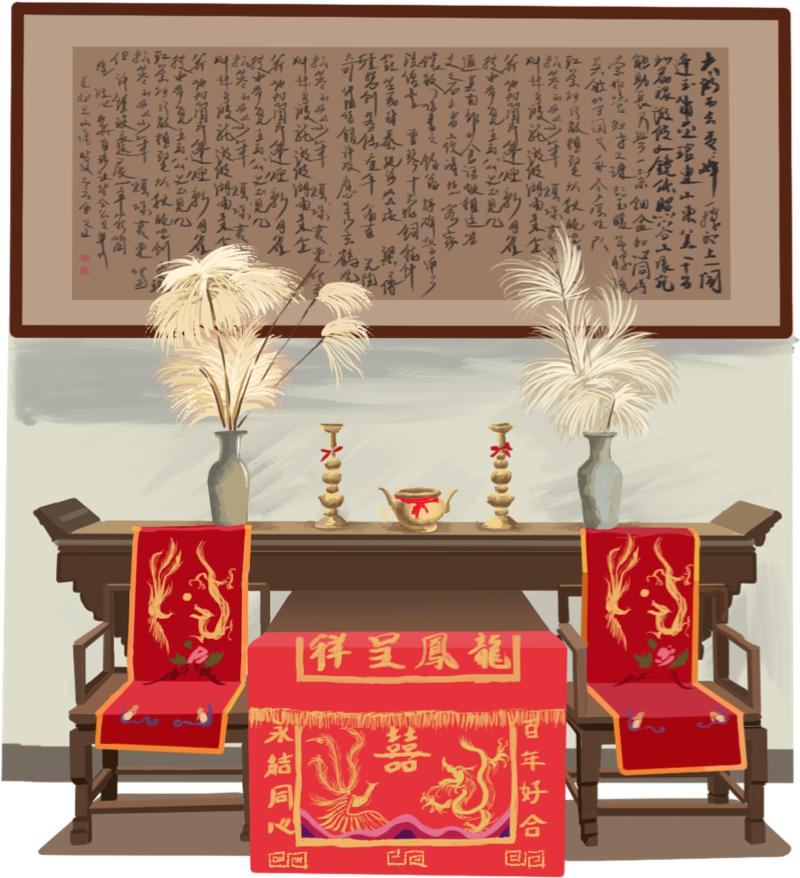

喜堂

來源朱永新主編《吳文化讀本》蘇州:蘇州大學出版社

在舉行婚禮的時候,蘇州人的墻上一定要掛上和合二仙的畫像,現在就為大家揭秘何為和合二仙,即一位手持荷花,一位捧著圓盒,蓬頭笑面的兩個胖男娃娃。據說和合二仙是楓橋寒山寺的寒山、拾得兩位僧人。而蘇州人則因其手持之物將他們稱為“和(荷)合(盒)二仙”,把他們視為是夫妻和合之神,在喜堂之上懸掛,以保佑夫妻和諧好合。除此之外,喜堂之上還會懸掛寫有“百年好合”、“白首偕老”一類寄托美好祝愿的喜幛。婚房里,喜被、掛件上也會繡著成對的鴛鴦、飛鳥,希望新婚夫婦如鴛鴦戲水、飛鳥比翼一般舉案齊眉,幸福美滿地生活。

近現代 吳湖帆《荷花鴛鴦》(局部)齊白石紀念館藏

拜堂之后,男女兩家各拿紅綠綢布,挽成同心結的模樣,這寓意永結同心。新婚夫婦送入洞房以后,還要行結發禮。身體發膚受之父母,行此禮要求男女雙方都剪下一縷頭發,挽在一起作為愛情信物。在蘇州則是結婚當天新郎官提前剪下一縷頭發,并差人送往女方家中,讓其將新郎的頭發編入新娘的發髻中,寓意兩人白頭偕老。

永結同心

當然,吳地傳統婚俗里的吉祥如意的遠不止上述點點,但可以確定的是,婚俗中對于新人的美好祝愿隨處可見。人類對于下一代的期望,總是愿其能夠和和美美,幸福安康,這是毋庸置疑的。

結 語

吳地婚俗是姑蘇歲月流轉留下的珍貴文化遺產,雖然隨著現代化的加速、西式婚禮的沖擊,它已經呈現出被人遺忘的情況,但我們內心深處對于婚姻儀禮的美好期許沒有改變,這是吳地婚俗乃至中國婚俗留下的一筆精神財富。

參考文獻:

1. 蘇州市民間文學集成編委會編;金煦,錢正,馬漢良主編:《蘇州歌謠諺語》,中國民間文藝出版社,1989年。

2. 吳縣政協文史資料委員會編:《吳縣民間習俗》,1991年。

3. 蔡利民:《蘇州民俗》,蘇州:蘇州大學出版社,2000年。

4. 朱永新主編,《吳文化讀本》,蘇州:蘇州大學出版社,2003年。

5. 周德華:《吳江蠶家婚俗與太湖漁家婚俗》,《江蘇地方志》2012年第1期。

6. 江蘇省蘇州市吳中區東山鎮志編纂委員會編:《中國名鎮志叢書東山鎮志》,北京:方志出版社,2017年。

聲明:本館原創文章轉載,須經館方授權。公益原創文章插圖,圖片版權歸屬于收藏地或創作人。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司