- +1

海派城市考古 | “四馬路”上的美僑社交天堂

原創 城市考古

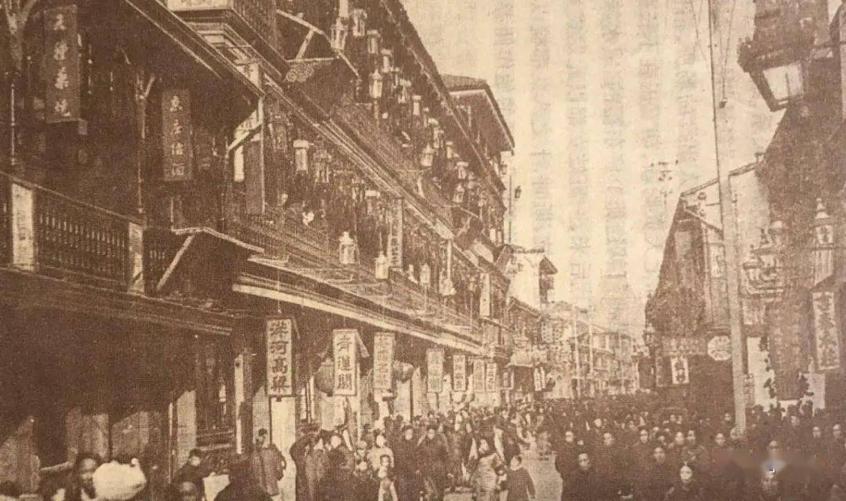

福州路,即上海人口中的“四馬路”,被一些學者冠以“海派文化發源地”之稱。上海開埠后,英美商人給“四馬路”帶來了一派繁榮景象,催生了延續百年的海派文化格局。

福州路舊照

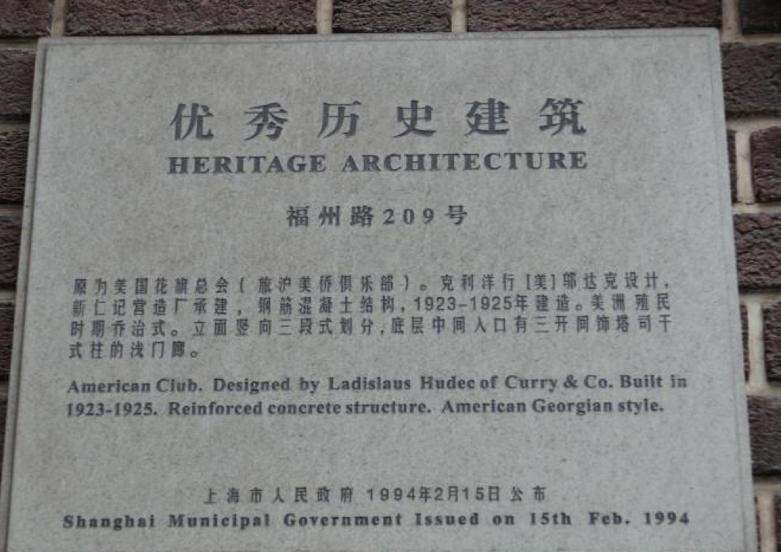

位于福州路209號的“美國花旗總會”,于上世紀二十年代建成之后,曾是在滬美僑心中的“家”。

設計師的得意之作

“美國花旗總會”由匈牙利建筑師——拉斯洛 ? 鄔達克(Laszlo.Hudec)于1923年設計,這座美式“喬治亞”風格的建筑是鄔達克在“克利洋行”(Curry,R.A.)工作時期最具影響力的代表作之一,至今仍得以完好無損地保留。

該建筑為7層鋼筋混凝土結構,有半層地下室,占地916平方米,建筑面積6753平方米。1924年5月動工興建,第二年8月竣工。

建筑造型仿美國殖民時期采用的歐洲文藝復興時期新古典派威尼斯式。立面豎向三段式劃分,底層入口處有三開間飾塔司干柱式的淺門廊。

外墻用美國進口的棕色面磚飾面,白水泥勾縫,白色大理石勾勒線腳。陽臺、窗框設計簡潔,二層為落地長窗及出挑陽臺,二至五層窗口上方均有白色平券形楣飾。頂層則改為白色大理石帕拉蒂奧母題的雙壁柱券窗,形成反差。

整幢建筑輪廓醒目,莊重又富于變化。入內,寬敞的白色大理石弧形樓梯分兩邊可登至電梯平臺,樓梯欄桿為精美的鑄鐵花飾。室內采用美洲殖民地風格的深色木裝修,有古典的淺壁柱和白色門框,地面鋪米色大理石或深色橡木地板。

鄔達克特別喜歡當時自己設計的美國花旗總會。大樓的建筑風格,尤其是偏好用深色面磚、白色大理石等裝飾材料,影響到鄔達克日后設計的多個作品,也開啟了1930年代上海建筑中廣泛使用棕色耐火磚作外墻裝飾的先聲。

因橋牌而誕生的美僑社交天堂

上海開埠后不久,美國人就在虹口地區建立了美租界。1863年,美租界與英租界合并,改稱英美租界。在滬美僑雖然來得較早,卻一直沒有建立美國總會。

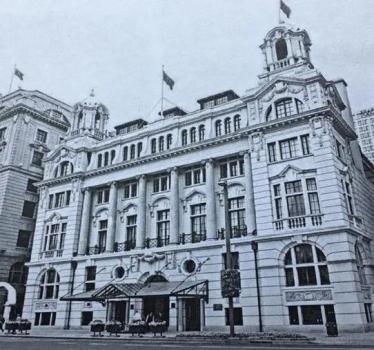

原英國總會,公共租界時期,為美國人日常活動場所

1916年夏天,有一群經常聚集在一起玩橋牌的美國人,為了有個固定的場所,并在打牌的同時能解決吃喝問題,選址江西路39號,成立了一個叫做“大滿貫俱樂部”(slam club)的橋牌俱樂部。俱樂部成立后,很受歡迎,要求加入的人很多,單一的橋牌俱樂部根本無法滿足美僑開展各種活動的需求。

1917年7月4日,美國在滬僑民總會暫借位于今南京東路與河南中路交匯處附近的殖民銀行(當時門牌號為南京路33A)樓上舉辦美國國慶活動,終于宣布成立“美國人俱樂部”(American Club),并在特拉華州注冊登記。因當時上海民眾將美國稱為“花旗國”,所以,“美國人俱樂部”又被稱作“花旗總會”。

南京路上的美國總會會址,本認為是足夠寬敞了,但事實證明總會委員會低估了上海美僑的入會熱情。隨著會員規模的不斷擴大,他們需要另尋一處更寬敞的地方,來修建一個真正屬于自己的家。直到1925年,福州路上的總會新大樓正式建成。

“美國花旗總會”門口熙熙攘攘之景

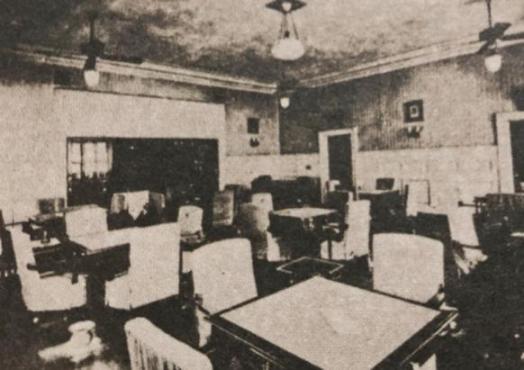

總會內部各娛樂設施設置完善,底層扶梯后面是餐廳,東為酒吧,西是彈子房。二層設有休息室、撲克室、麻將室、閱覽室、舞廳等。三樓以上為客房,供會員們住宿用。大樓內電梯、水汀、鍋爐等一應俱全,且質量上乘。花旗總會的規模已勝過位于廣東路的英國上海總會。

總會內部橋牌室

內部閱覽室

內部桌球室

上海的美國人對他們的總會大樓非常驕傲,把它看作“美國社區成長和永恒的另一個里程碑”。《密勒氏評論報》鼓吹道,這幢大樓有全亞洲最好的圖書館和最高速的電梯;它是最氣派的,而且“毫無疑問是東方最大最舒適的外國人總會之家”。

旅滬美國律師阿樂滿:

為蘋果餡餅抗爭

說到花旗總會,便不能不提到一位旅滬美國律師:諾伍德·阿樂滿(Norwood F.Allman)。1916年他以美國駐華公使館見習翻譯身份來華,20年代初曾先后出任美國駐滬領事、公共租界會審公廨陪審官等職。后來,阿樂滿脫離外交界,在上海開起了律師行。他也是位社會活動家,曾任萬國商團美國騎兵隊隊長、上海扶輪社社長、公共租界工部局董事等職,自然也是花旗總會的“熱心”會員。

諾伍德·阿樂滿

阿樂滿在其《上海律師》一書中寫道:與世界上其他地方相比,總會對居住在上海的男性僑民更具重要性。花旗總會堪稱旅滬美僑的社會活動中心。每逢7月4日國慶日,或華盛頓誕辰日,旅滬美僑都會在此慶賀一番。其他社團也常聚會于此。阿樂滿在花旗總會最出名的有兩件事。

第一件事與蘋果餡餅有關。花旗總會開張后不久,阿樂滿發現總會餐廳內不供應在美國非常受歡迎的傳統點心蘋果餡餅,他就向總會管理委員會提意見,但一直得不到滿意答復。阿樂滿只要一有空就跑到花旗總會去找管理委員會的人交涉,竟然堅持了好幾年。按阿樂滿自己的說法就是“我閑暇時最艱苦的工作之一,就是單槍匹馬地為爭取能在總會全天候地吃到蘋果餡餅而奮斗。為此,我同頑固不化的總會管理委員會苦斗了數年。最終他們完全屈服了,總會開始24小時供應蘋果餡餅。”

另一件事是他忠實捍衛總會大樓。建造花旗總會大樓花費了125萬塊銀元,時折美金約30萬元。這筆費用主要靠發行債券籌集。不久,總會便發現這筆債務很難償清,債券兌現被一再延期,竟至1953年才能完全兌現。第二次世界大戰爆發后,上海成為“孤島”,形勢動蕩。總會財務委員決定變賣總會大樓,將所得錢款先兌現債券,剩余部分用于另外租地造屋。而當時出得起大價錢的,只有對這幢大樓心儀已久的日本人。但這個計劃遭到了以阿樂滿為首的“極易感情用事的會員們的強烈反對。”反對理由是:“無論何時,總會都起著一所戰地急救所的作用。我們寧愿讓這座美國人所有的建筑,隨同迎風飄揚的星條旗一起倒下,也不愿用任何方式易幟。我們都有種同樣的感覺,即出賣總會就意味著退出中國,而我們中的任何人絕不會心甘情愿地邁出這一步。”

然而,事實卻并未如美國僑民們所愿,他們心中的“家”很快就不屬于美國了。隨著新中國的建立,美僑紛紛撤出上海,總會也隨即人去樓空。

“美國花旗總會”如今是上海金融法院大樓

1953年,該大樓由上海軍管會接收,1960年這里成為上海市高級人民法院所在地,大樓也改名為“高法大樓”。2018年,新中國第一家金融法院——上海金融法院入駐該大樓,百年建筑煥然一新地重回人們的視野。

資料來源:

《永不拓寬的上海馬路(一)》,作者:惜珍,東方出版中心,2016年

《上海的美國文化地圖》,作者:熊月之,徐濤,張生,上海錦繡文章出版社,2010年

美國花旗總會介紹,載于微信公眾號“鄔達克紀念館”

上海灘“四大總會”傳奇,作者:金戈,載于凱風網上海頻道

圖片來源于網絡

原標題:《海派城市考古 | “四馬路”上的美僑社交天堂》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司