- +1

BMW卓越城市講堂|鄭磊:城市數字治理的韌性

很榮幸今天和大家交流城市數字治理的韌性。我主要研究的方向是,如何應用數字化的手段,來提升城市的治理能力。

近些年,我們不斷利用技術,對城市服務進行管理。在上海,有一個詞叫做“一網通辦”,還有一個詞叫“一網統管”。“一網通辦”幫助老百姓辦事,讓人可以少跑路少帶文件一次辦成;“一網統管”就是更多利用數字化的手段,提升城市治理能力。

在這里,我們重點從“網”這個詞來思考。也就是說,用“一網通辦”和“一網統管”的時候,我們需要思考一下,古人用網打魚,是否有一些智慧,能給我們一些啟發。

首先,我們可以看到,網是縱橫相連的。如果只有單條的一根根經線,或是一根根緯線,那么網是分散的,是無法打魚的。我們在上海,思考城市治理的時候,要想想哪些問題可能只是一個單線部門在管,跟其他部門之間沒有協同;或是一個層級在管,跟別的層級之間沒有打通;或是一個地區在管,跟別的地區——區縣之間或街鎮之間沒有打通。要在同一張網上,能夠跨部門、跨層級、跨區域實現協同管理。這就是我們一網統管的初衷。

我們再看這張圖。一張網有很多個節點,不僅是一個節點。如果所有指令、所有決策,都需要通過一個節點來做出,那么信息傳送或指令下達的路線可能會很長——基層要一層層往上報,上面一層層往下發出這個指令——一個來回下來,一天或幾個小時已經過去了,但現場已經發生了很大變化。也就是說,上下之間如果只有一個中心節點做決策,那么基層和其他部門就只能干等著。

我可以舉一個例子。我聽“一網統管”的領導介紹過,去年上海外灘光影秀時,現場的管理做過一個調整。過去一線發生情況,可能要一級級往上報。當時有個方向調整,叫做一線管戰、二線管援,也就是說,把指揮權交給外灘的派出所的所長,由前方做決策,市政府、區政府這一級在后面援助。

光影秀每半小時有一場。本來安排七點開始光影秀。現場發現,六點半時,人擠了很多。從城市大客流治理的角度說,最危險的是開場前,因為所有人都往前涌,等待開場——前面的人還不撤,后面的人要往前走。開場之后,這個問題就不會再出現。到時候,前一批看完的走掉,后一批上去;再過半小時,走掉一批,又上來一批。而在六點半時,他們就要做個決定:光影秀是否要提前開始。那時,前面的人等了兩個小時,為了站在第一排,他們五點鐘就來了,干等到七點鐘。是否可能在六點四十五分開一場,讓他們先走?

要做這個決定,過去得一層層往上報。而在外灘現場,是讓“聽得到炮火的人”指揮,派出所所長就可以決定,讓燈光秀早點開始,提前15分鐘開始后,讓這些人可以早點疏散,后方的公安、交通等部門,包括市政府等,為前方賦能,來支持這個決定。

這其實就是多節點的決策,而不是單個節點的決策。如果我們都等這一個節點來做決定,可能整個系統無法及時作出決定,決策太晚或無法有效應對情況,甚至造成崩潰。

所以,一個城市要有韌性,需要多節點分布式的決策和管理體系,而不是單中心或集中式的模式。

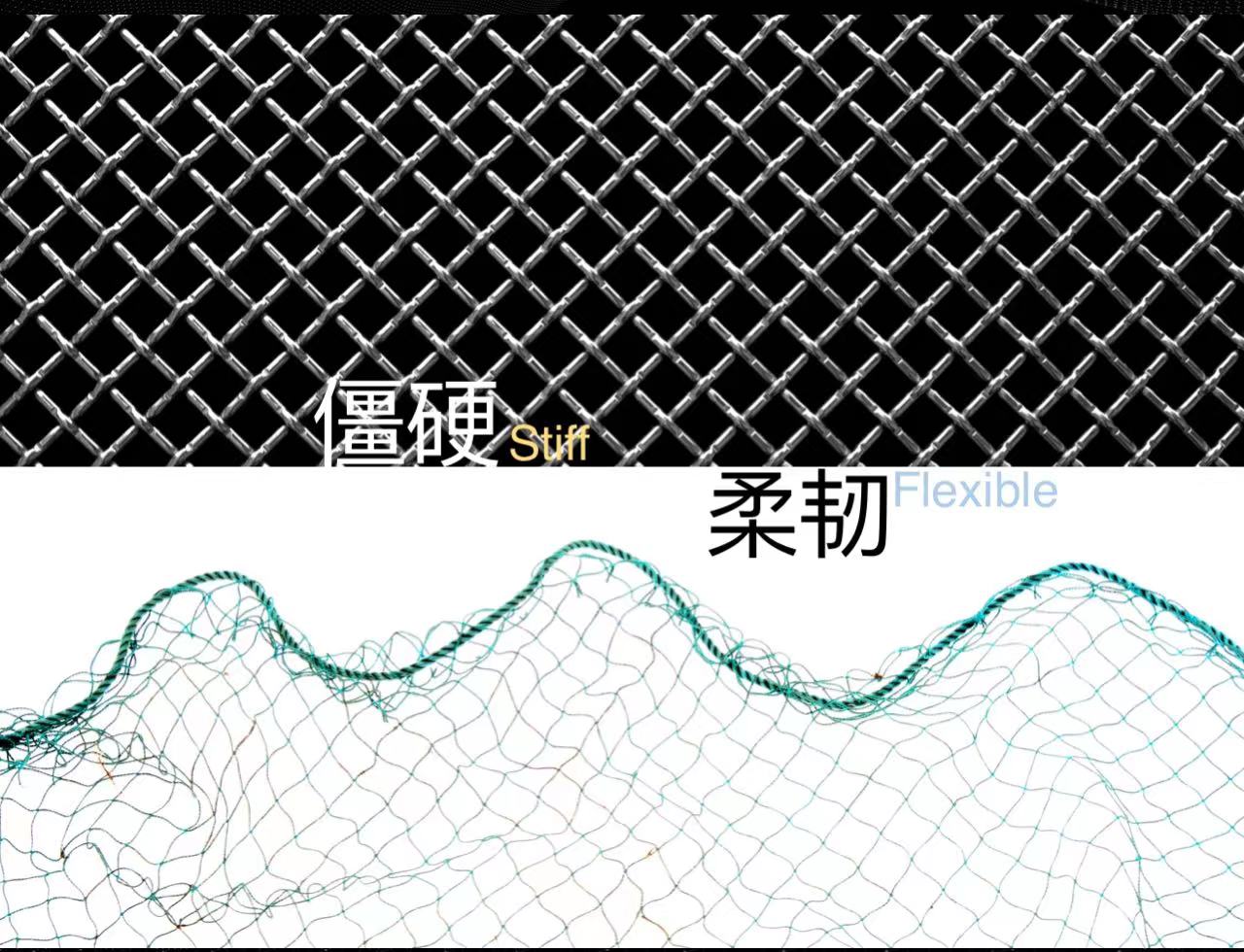

還有,要打到魚,要用柔性的網,還是剛性的鐵絲網?我再舉一些例子。外灘的客流管理,大家可能聽過一些說法,叫做“開關式過馬路”、“拉鏈式的過馬路”,是由交警手牽手形成圍障,根據數據傳遞的信息,做出決策,決定往哪個方向開,怎么導流。后臺有技術支撐,前臺是人手拉手來開關。那么,如果做成固定的分隔欄,和手拉手比,哪一個更好?

從市民角度說,我們是看到有人拉著手來管理好,還是看到鐵絲網攔起來更好?哪一種會讓人更舒適,而不是緊張?另外,哪一種方式更有彈性?如果是人的話,馬上可以根據數據判斷,往這邊或那邊導流,把人墻打開或關上。如果是固定的欄桿,搬動都來不及。真正要有韌性地、及時應對現場變化,就要用柔性的手段來進行管理,而不是剛性的、僵硬的手段。

還有另一個故事。去年臺風天,上海浦東浦西之間的輪渡關閉了。有很多外賣小哥,乘坐輪渡在兩岸之間通行。當時把輪渡停掉,有些快遞和外賣,就過不了江了。恰恰在臺風天,市民更需要這些快遞和外賣服務。這時怎么辦?相關部門采用了一個護航過江的方式。當有足夠多的助動車在隧道口聚集,就由交警在前后導航,當時機動車都停下來了,把一批助動車護送過江。這也是一種柔性手段,仍然留一個通道,而不是用僵硬的手段,讓浦東浦西兩邊割裂。

網上還有一些智慧,叫留有一些余地。網上有孔洞。我們在打魚的時候,把大魚打起來,讓小魚小蝦漏下去,讓水漏下去。這樣有什么好處?第一,成本-收益更成比例,而不是大問題小問題胡子眉毛一把抓。要從小魚小蝦當中,把真正要的魚撈起來,留有一定余地的話,水也會下去、小魚小蝦也會下去。

第二,用數字手段管理時,要思考是否要給人留一些隱私空間,而不是把所有數據都撈起來。這時對人造成的傷害可能比帶來的收益還大。利用數據有一個原則,叫做最少必要原則。就是說,如果出于必要的管理或服務的需求,需要一些數據,那么要盡可能用更少的數據,一些沒有必要的數據,不必采集,更不能濫用。這樣留有一些空間,保證市民的合法權益和尊嚴。

也就是說,該管的管起來,而不是用塑料布打魚。塑料布打魚,會有什么結果?成本-收益不成比例,打起三條魚,連帶三噸水。首先,更多的魚漏到外面去,效果并不好;第二,這張網隨時會被水的重量撐破,塑料布打魚一場空,負擔大成本高;第三,破壞整個生態,比如剛說的隱私泄露、數據安全的問題。所以,我們要思考一下這些平衡。

我們去年看到,有些城市發生水災后,對它的批評是,建了那么多所謂智慧項目、智慧隧道、智慧大屏,但那時為什么完全沒有起作用?反思總結出的一個原因是,建了大屏光是拿來看的,線上和線下組織管理的力量沒有協調起來。

大屏不只是用來看的。上海“一網統管”里,有句話叫做“觀管防”——看到、感知到問題后,要管理,還要預防。要有線下的管理和組織體系,一直到基層各個部門。哪怕這個網織得再好,網自己也不會打魚。把網扔在水里,只會隨著水流飄浮,什么魚也打不到。需要組織力量操作,判斷水流和地點,然后根據水勢撒網、收網。

我們強調網手合一。不能僅靠一張網,靠技術本身,去解決問題。上海“一網統管”有一句話,叫做線上線下協同高效處置,要強調人機協同,而不是只強調線上。

我也講到,利用工具時,要順勢而為,要判斷水勢和地勢。對城市管理來說,我們要判斷整個城市大的形勢,包括外圍的、大的趨勢,以及老百姓的期望。要了解人的需求,了解真正的問題和痛點,而不是根據自以為的方式、一刀切地撒網捕魚。這樣,你捕到的魚不是人們需要的,或是捕魚方式不能真正解決問題,不能跟大勢、跟大家的需求保持一致。

還有,要量力而行,需要有成本-收益的考量。很多地方一聽說數字治理,就要建大屏,要上各種技術,最后數字治理會變成炫技治理。關鍵時候不解決問題,卻搞了一堆技術,只是拿來看的,錢還花了很多,還折騰老百姓和基層,讓大家圍繞這個數據轉。

所以,我們要思考一下,城市數字化轉型,是讓技術圍繞人轉,還是用技術把人搞得團團轉。我們可能已經觀察到,生活當中有些情況下,是技術把人搞得團團轉——不僅把老百姓搞得團團轉,把基層工作人員也搞得團團轉。

這個時候要思考,我們到底面對的是什么問題,什么樣的技術更合適,正正好好可以解決這個問題,而且還不折騰人,而不是一味炫技。

量力而行,不僅是成本-收益的問題,也是要適度的問題。這一兩年,很多應急狀態下,民間的小應用起了大作用。去年,在一個水災城市中,有一個叫“救命文檔”的文件,救了很多人。那是一個實時在線共享文檔,老百姓可寫可讀。一邊很多人提出需求,哪里需要救人,哪里有人有危險;一邊有人可以看到,進行救助。每個人既是讀者也是書寫者,既可以把需求交上去,也可以去解決問題,而不是等著中心節點派發任務。

今年上半年的上海,有些團購的團長,利用一個非常小的接龍軟件,就能了解居民的各種購物需求,把這些需求統計起來,然后快速下單分發。所以,民間小辦法也可以解決問題。我們要各顯神通,讓各種社會力量、市場力量來參與解決城市問題。同時,用一些更敏捷靈動的方式,而不是什么都搞大屏大系統,有時輕應用、小應用反而可以起大作用。

總結一下,在解決城市問題中,我們把更多注意力放到技術上,總覺得有了技術,治理水平就可以提升。但高級的技術不等于高級的治理。在技術之外,還要有配套的制度跟上。要看理念和管理方式,是否跟技術相匹配。

我用劃槳為例。劃過船的人都知道,如果左邊的槳劃得飛快,右邊的槳不動或慢一點,最后船繞一圈,會回到原點。我們在二十年前的管理中碰到的問題,用當時的技術期望可以解決,但沒有解決;二十年來,技術已不知上升多少代了,現在我發現,想解決的問題,還是二十年前的老問題。

這個時候,我們就要思考一下,是否把重心放在了左邊。左邊來了個新技術,叫做區塊鏈,繞了一圈回到原點;又來了一個新技術,叫做人工智能,繞了一圈回到原點。問題還是這個問題。就要問,右邊這個槳,有沒有發力?

我們要數字化轉型、數字化改革——上海叫數字化轉型,浙江叫數字化改革——是要用數字化,推動改革,推動轉型。而不是用數字化,固化過去的流程、過去的模式和過去的理念。這樣的話,我們可能繞了一圈,回到原點。

我們要蕩起雙槳,要雙輪驅動。上海數字化轉型文件里,有一句話很關鍵,叫做“技術制度雙輪驅動”。否則,我們就會回到原點。一輪驅動,不停轉圈。二十年來,我們很多老問題,還是在轉圈。這就是我今天的演講,謝謝大家。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司