- +1

一本“武林秘籍”是如何評上“最美的書”的?

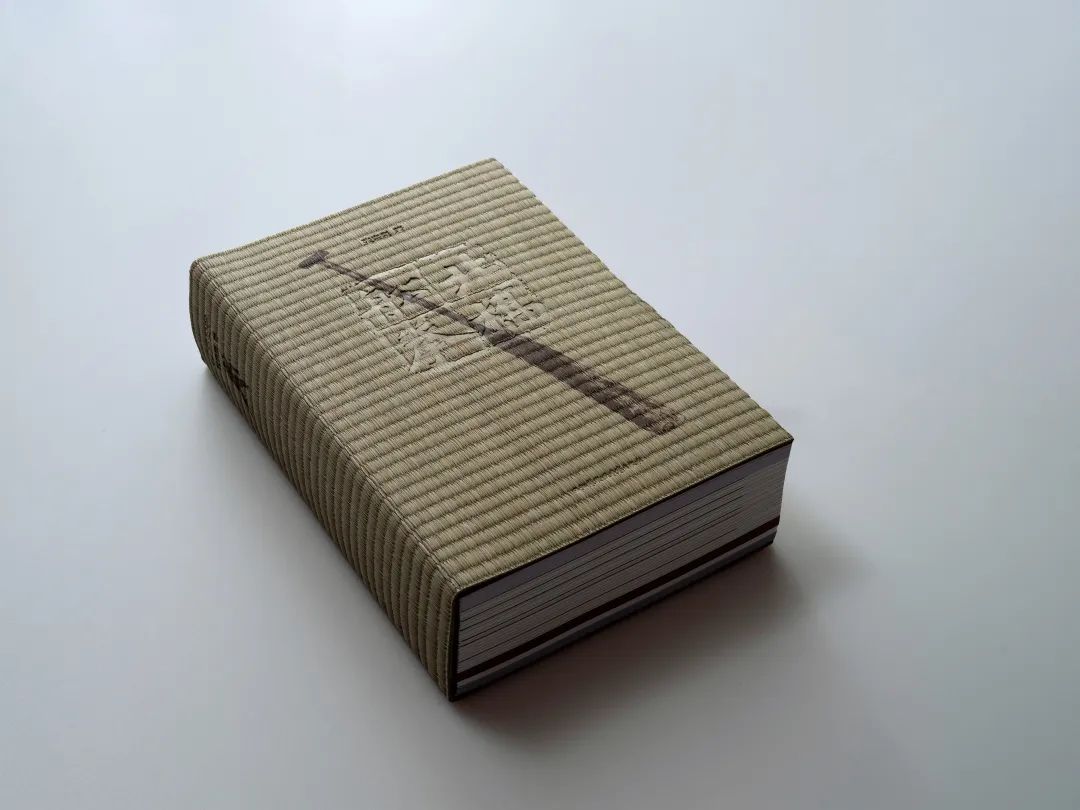

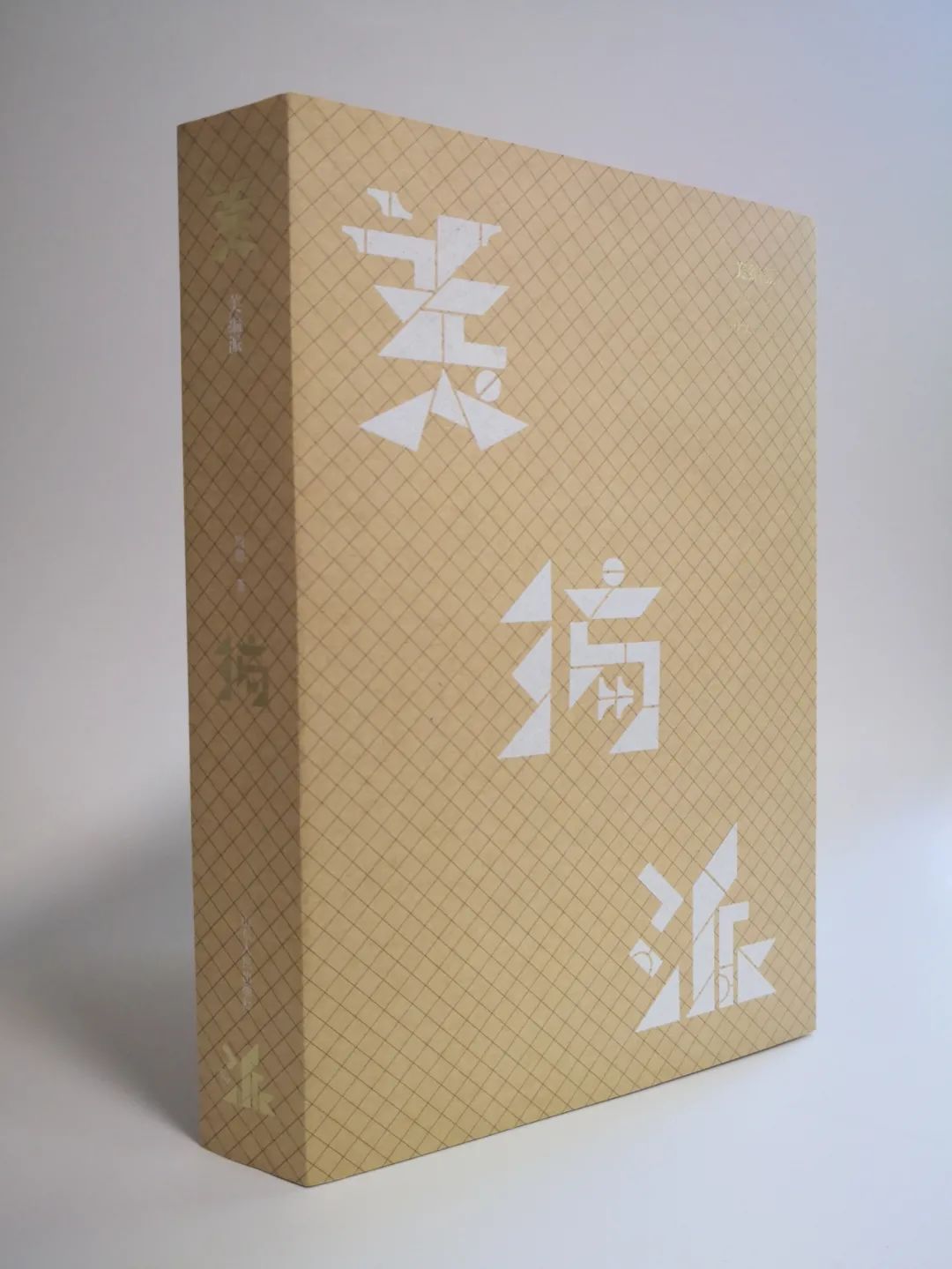

11月8日,2022年度“最美的書”正式揭曉。設計師周晨的《北橋船拳》再度獲獎,成為他第12部獲評“最美的書”的作品。

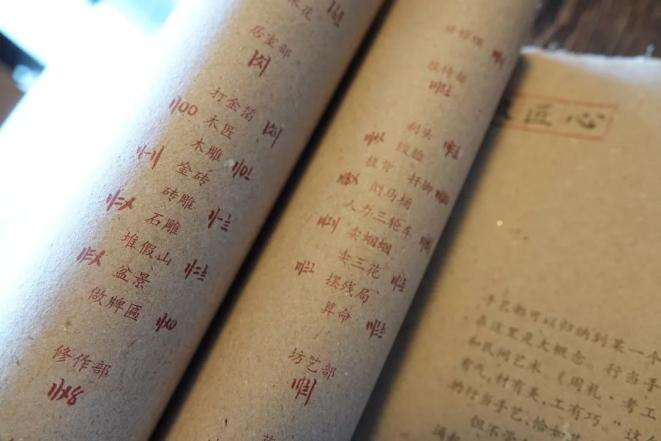

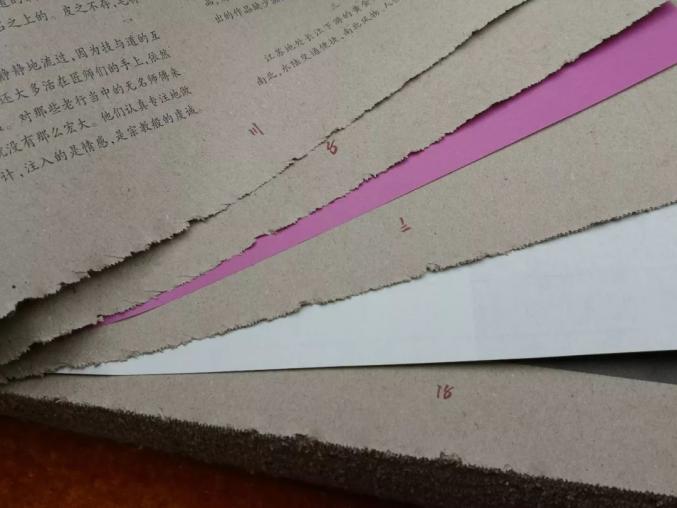

拿起這本書,你會懷疑自己是不是撿到了一部失傳多年的“武林秘籍”。翻開草席材質的封面,江湖的味道撲面而來。漁網、船槳、船櫓、船錨等水鄉符號,提示你這份“秘籍”的來頭,正是江南的船家。線描的插圖、歌詞與曲譜,則融入了江南的人文氣韻。訪談部分的圖文關系,通過特殊的折頁裝訂來解決,文在外,圖在里,閱讀層次清晰,打開折頁時形成的拱形猶如在窺探船家的生活。

這觸感,很江南,也很周晨。書頁間傳達出的,都是水鄉文化中與生活關聯最深的部分。

何謂北橋船拳?先說船拳,顧名思義,就是在船上打拳。這是一種流行于太湖流域的拳種,也是一種具有獨特地域性的“文化空間”。要打一套好船拳,拳師的身體要和船體、水流、甚至搖槳者相互呼應。如今在嘉興、上海,船拳都作為重要的文化遺產,正在得到很好的保護與普及,而來自蘇州的北橋船拳,更是江南船拳中的一朵璀璨奇葩。

“蘇州人崇文不假,但蘇州人尚武也是不爭的事實。”作為一個土生土長的蘇州人,周晨早就對北橋船拳有所了解。如今的北橋已經成為蘇州市相城區的一個街道,但當地人都知道,這個地方不簡單。北橋的歷史,最早可追溯至商代,此地北接常熟,西臨無錫,西南則是臨漕湖、鵝真蕩,經望虞河貫通南北,與京杭大運河相連,是南北航運的重要水路分支。北橋船拳的誕生,本與吳地百姓抵抗水盜、倭寇的歷史密切相關。而北橋作為江南聞名的戲曲之鄉,也賦予了當地船拳“開口”的特點。拳師練拳,拉開架勢,開口便唱,一招一式都有口訣唱和,一套拳打完,一段英雄故事也講到了尾聲,真應了“拳不離手,曲不離口”這句話,把獨特的戲曲藝術與武術相結合,展現了深厚的江南文化底蘊。如今“北橋船拳”已成為蘇州相城區的省級非遺項目,也亟待獲得公眾的關注。

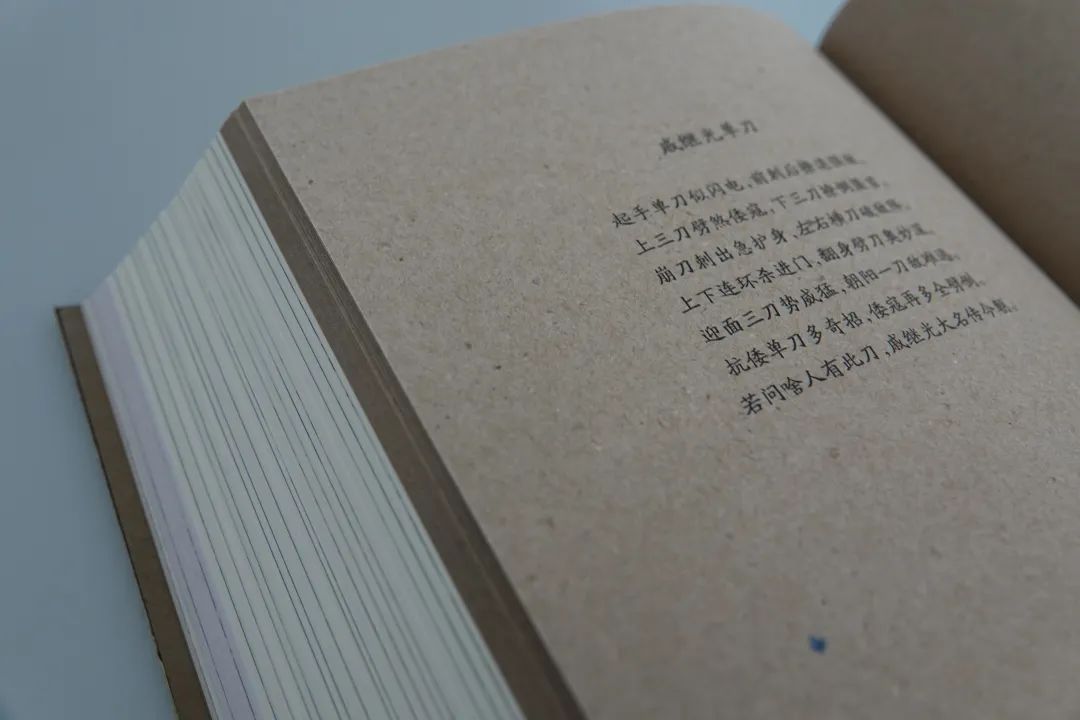

《北橋船拳》中的歌詞與曲譜

對于打小就喜歡看武俠小說、功夫電影的周晨而言,流傳在家鄉的這套“武功”,引起了他極大的興趣。2021年8月,半輩子都在與“文”打交道的設計師發了一條朋友圈,四個字:“準備動武”。

在周晨看來,《北橋船拳》的使命是為大眾喚醒古老的文化,提醒人們去保護北橋船拳這一獨特的非物質文化遺產。而全書的編輯設計工作,表面上看是拳來腳往,實際上也都是圍繞文化的主線展開。

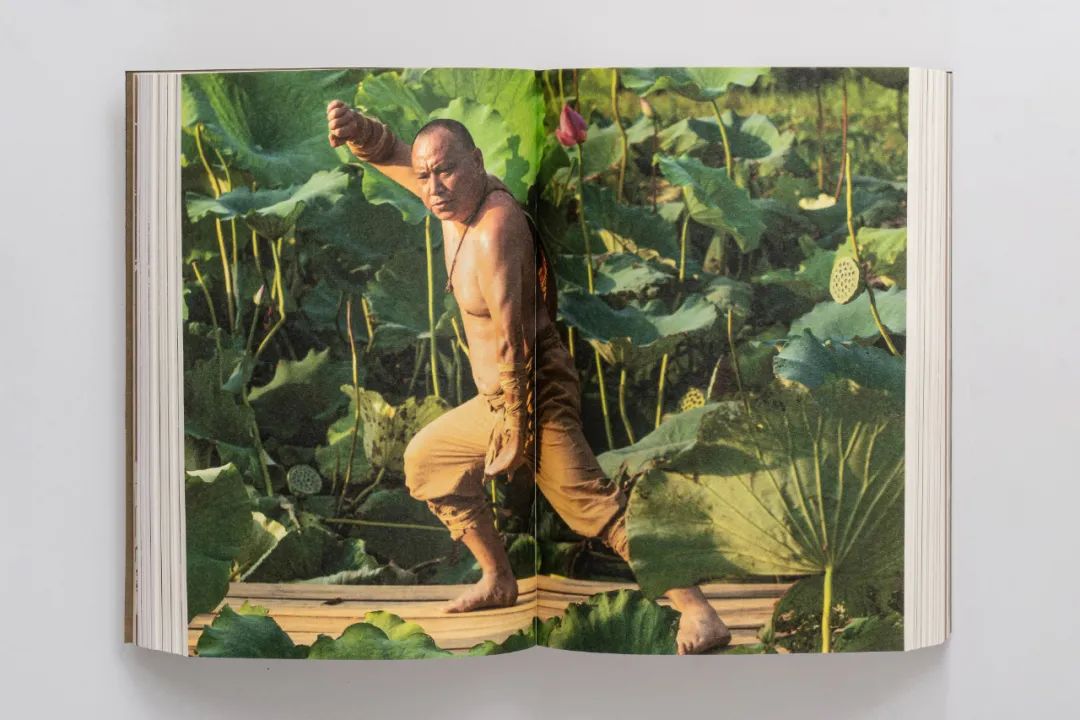

工作從圖片拍攝開始,但周晨沒有把拳師拉進攝影棚。在他看來,一個江南文化背景下的非遺項目,如果感受不到其地域文化的特點,那意義就會大打折扣,“等于廣場舞或者廣播體操了”。

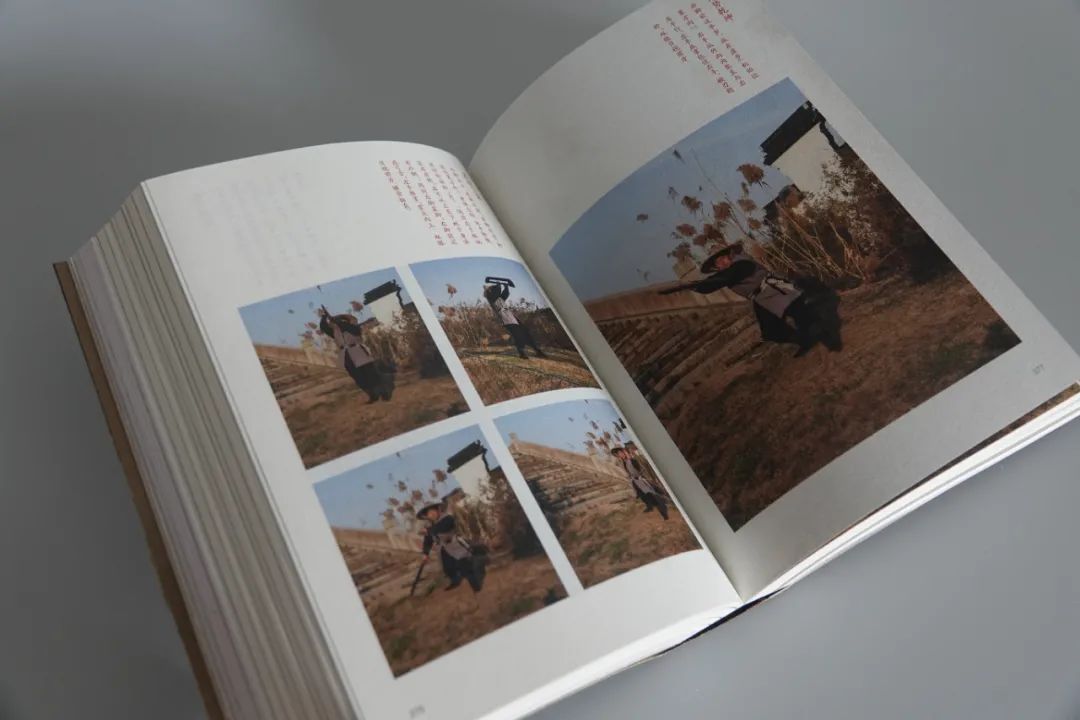

他希望能在攝影的場景、造型中充分展現地域特色,表現出北橋船拳賴以生存的文化氛圍。因此與當地文化站的幾位朋友商議,圍繞江南特色重新設計了造型服飾,突出一定的年代距離感,結合生活化和水鄉人家的身份,服飾均由當地老裁縫量身定做。拍攝場景的確定也頗費周折,最終周晨在太湖邊一排水泥船中找到了一條合適的七桅大木船,才算有了適合的場景。

《北橋船拳》的重頭戲在于展示六套經典的拳路。設計師精心安排了老船、荷塘、船模館、古橋、蘆葦蕩、翠竹林作為場景,讓船拳的動作造型之美與背景四季變遷的靜態之美相結合。而作為附錄的訪談配圖,也是周晨親自去當地拍攝的,目的是展示拳師現實生活中的另一面。令周晨頗為感慨的是,這些拳師已經沒有一位是漁民了,耍大刀的王壽忠師傅是修車的,呂建青師傅在私企里開貨車送貨,演示大木梭的徐少俊師傅會修空調……船拳的傳人們生活在水泥建筑中,船離他們的生活其實已經遠去,留下來的只剩拳了。

水鄉的勞作沒有了,老船停泊在港灣“長眠”了,船拳的非遺保護到底該怎么做?這個問題始終縈繞在周晨心頭。雖然已有12種圖書獲評中國“最美的書”,兩度摘得德國萊比錫“世界最美的書”,并在近年屢次獲得 “D&AD木鉛筆獎” 和英國圖書設計與制作獎等世界性圖書獎項,但周晨始終覺得,他的使命不在這些獎項上,更在傳統文化的傳承里。自從1996年進入出版社后,周晨已經在這里度過了二十余年的光陰,這段時間里,中國的書籍設計一直在走向國際化,而周晨的著眼點卻越來越“土”。從《江蘇老行當百業寫真》《年輕手藝人》到《北橋船拳》,他的編輯與設計越來越貼近民間,貼近江南的水土、風物、人情。這個特立獨行的設計師究竟如何看待自己的工作與使命?我們不妨來聽聽他的講述……

圖書設計要有編輯思維

比起書籍設計師,出版社的編輯更熟悉的職業是“美編”。周晨唯一一本聚焦自己的書《美編派》,也取用了這個更多是在出版社系統內部使用的詞。“美編派”一詞來自黃永松先生的提法,在周晨看來,當今活躍于書籍設計領域的設計師群體,大都有一個美編工作的背景。

周晨,江蘇鳳凰教育出版社編審、藝術出版中心主任

使用這個詞,一方面是體現了出版社系統的一套工作方式和方法的延續和傳承;另一方面,最關鍵的點是,體現了美術編輯和文字編輯共同的“編輯”的身份,有著編輯工作的經驗與背景。

有著編輯背景和工作經驗的人,對于書籍生產的一整套過程,會有系統的理解。作為一種特殊的編輯行為,與文字編輯的工作一樣,美術編輯的工作也要具備一定的編輯思維。

人們常說,內容大于形式,但美編的工作,就是在創造有意味的形式來反哺內容。如何正確認識美編的工作意義和在創作中“度”的把握,周晨認為,書籍設計的過程,就是尋找有意味的形式的過程,在探索中提升內容。

與科技發展不同,文化創新的實質其實就是形式創新。功能或許沒有變,但感受的變化正在發生。

美編也是編輯,其工作的核心在于創造有意味的形式來反哺內容

出版界流行一句話:內容為王。對于這個鐵律,周晨雖然認可,但在當下新時代的背景下,他覺得這句話并不能涵蓋我們對出版物的整體要求。就像穿衣一樣,隨著物質條件的提高,我們的要求從保暖到美,在美之上還要個性,甚至還要品牌,這就是社會的發展過程。書籍的裝幀也是一樣的道理。

周晨指出,形式與內容,就像出版物的一對翅膀,像鳥一樣,只有保持平衡的時候,它才能飛得更遠。所以,周晨更愿意用“品質為王”的說法。編輯設計在圖書編輯過程中,對于塑造圖書的整體品質、提升閱讀感都至關重要。

就像周晨在書中提出的:設計師需要設想一個合理的整體視覺塑造方案,編織一條緊扣文本并富有節奏的閱讀邏輯線索,規劃一個貼切合理的版面網格組織,定制一套合情合理的個性設計語法系統。以編輯的思維進行圖書整體設計,才能滿足新時代的出版要求。

如何培養圖書整體設計的理念

那么,作為一個美編,從入職開始,要怎樣才能培養自己對圖書整體設計的理念呢?周晨以他自身的經驗進行了解答。

對書籍品質的追求如何實踐?一方面是學習前輩的做法。從整體到局部細節,再到材料、紙張和工藝的運用,前輩老師們確實是花了巨大的心力。另一方面,則是在國際交流中進行學習。在國際書展上,周晨在觀摩國外設計師的作品的時候,看到了與他們之間的距離。在找差距的過程中,不斷去思考如何提升書籍的品位,按照整體設計的標準,反反復復地磨合形式和內容的關系。

要做到這一點,就要梳理書籍里的圖文信息、調整圖文關系,找到一種最適合內容的語言形式與表現手法。

周晨的體會是,在不斷的交流中,其實就是在不斷打破每一種固化的思維。創意就是需要實現合理的突破。社會發展到現階段,如何去加強創造力,有時缺少的就是一種開放性的思維。需要一個開放的心態,去接納和交流。一方面,中國的圖書設計在吸納國際上先進的做書理念,另一方面中國圖書送到國際上參評獲獎,也是在展示中國文化。就這樣,世界文化通過交流對話,互相促進。

2010年的《泰州城脈》,設計師以真實的宋代老城磚為原形,結合現代工藝創意設計,形成了厚重的文化基調

但有一個誤區需要指出。經常有人講,“越是民族的,就越是世界的”。周晨覺得,這并不是絕對的。如果只是片面、簡單地去理解這句話,是有問題的。

理由是,作為當代人,需要用一種當代的語言去交流。因此,文化的呈現方式,首先應該是當代的。因為在交流中,別人更希望了解的,是彼此國家、民族、地區當下的文化狀態和表現形式。透過文化,來達到對書籍品質的理解。比如,書籍的呈現方式,紙張、工藝、印刷、材料和設計水平都達到了什么程度。像羊皮書這樣的古典形式雖然經典,但它只能代表過去,不能代表現實。現實模仿古典的書,如果只是形式上的模仿,對書籍的認識其實是差了一截的。

所以,在世界性的圖書評選中,人們希望看到的是,當今時代世界各地的出版人和設計師達到了什么水平,各國的工業制造、材料工藝到了什么樣的水平。這些都是當下維度的比拼。

利用好時代給圖書設計的機會

如今不少人認為,圖書出版已經是夕陽行業。但周晨的判斷是,從設計師的角度來看,現在的時間點正是紙質書發展最好的階段。

從客觀條件來看,現在的印制水平較之以往已大大提高,中國出版業和手工藝的優勢,技術條件已經成熟,在中外交流增多、審美多元化的時代背景下,設計師發揮的機會也更多了。

如何把握好時代給圖書設計帶來的機會,周晨認為,中國圖書設計是有機遇的。

雖然我們的工藝、紙張、編輯手段和設計語言,與世界最高水平還有一定距離。但這個距離,其實就是設計師工作的空間。當我們頂尖的圖書設計在國際上獲獎,就說明我們正在補課,與世界同行在同一軌道上以同樣的速度在往前走,甚至有一天中國圖書設計通過持續的發力,超越也是有可能的。

雖然如今紙質書的需求不復以往,但對于圖書編輯來講,萬變不離其宗,核心的編輯思想、編輯思路、編輯思維和編輯方式都沒有變。

即使是編輯電子書,也需要非常明確的編輯思想。周晨帶學生時,常會和學生講,書籍設計的核心是編輯能力,考驗的是對內容的判斷:當書稿到手后,有沒有梳理、駕馭和編輯的能力。

獲得“世界最美的書”獎項的《冷冰川墨刻》,在白色藝術紙的封面上,設計師一刀裁下,凜冽的刀痕恰能凸顯畫家“刻墨”的個性特質及獨創手段

如今大學里的書籍設計課,教授的仍然還是紙質書的經驗。周晨認為,這些經驗并不過時。當基礎打好了,掌握了紙質書的編輯思維后,遇到其他問題時,也是一樣應對。一個在編輯紙質書時思維混亂、條理不清、圖文關系混亂的人,也不可能在電子書等新的領域駕馭得很好。但如果紙質書能駕馭得很好,對內容和板塊的分割都很清晰,一目了然,一下就能找到表現語言和形式的發力點在什么地方,那在新的介質中,也一定能找到發力點。

周晨認為,這就是“美編”之所以有個“編”字的原因。

在出版社系統中,對內容的閱讀是基本的。當然,美編與文編的閱讀,要求和角度是不一樣的。

美編的閱讀,更多的是看清楚書稿是線狀結構,還是板塊結構。一本書就像一個劇本,它的線索是什么樣的,要把這個“劇本”的結構關系、信息的比例關系,圖文的分配關系看明白,才能著手來做設計。然后是看在書的核心內容中,能否提供一些為設計和創意提供養分或啟發的關鍵詞,找到關鍵的視覺符號。

在閱讀時還需要注意的是一些背景材料。作為整體設計時的一些關鍵點,當找到了數個這樣的點之后,把它們串起來,整體設計的結構緊湊,內在的邏輯線索好,視覺表現與內容貼合,這樣一個整體設計就完成了。

中國書籍形態如何進行現代化的樣貌過渡

在周晨的設計中,形成了他自己獨特的風格。冷冰川這樣評價他:“他花了足夠的力氣在提供一種東方話頭,帶著他寂寂的不入群的江南神氣。江南是他血脈里的東西,只有理解了的東西,我們才可能更為深刻地感覺它,運用它。”

從1996年進入出版社起,周晨接觸了大量江南區域的地方文化書籍。比起“仿古“和“擬古”,他更愿意說的是“汲古”。“汲古得新”是他從傳統文化中汲取養分形成自己風格的方法,關鍵是要落在“新”上。

2018年推出的《江蘇老行當百業寫真》中,周晨保留了大量與老工藝和手藝人相關的珍貴一手材料

在紀錄片《蘇州尋根》中記錄了畫家楊明義找周晨設計作品集時的討論,對于如何運用現代印刷手法將中國水墨畫更好地展現出來,周晨提出了自己的思考和方案。周晨提到,印刷、油墨到裝訂方式這些概念都是西方的書籍系統,而中國書籍形態到了當下已經中斷了,還沒有過渡到一個現代化的書籍樣貌。在這種斷代和傳承間,不僅要解決失缺的過渡環節,更是要在汲古得新的過程中,在古老的文化上進行當代的創新。

對于傳統文化,周晨認為,要到根脈上去理解,從精神中去體會,而不是只在表面上進行所謂傳統文化的繼承。最終,文化一定要從古典走到現代,再走到當代。在這個過程中,一定伴隨著科技與審美的跨越式的發展,才能走到當下。真正理解、吃透傳統,從它的精華養分中間去提取能夠轉化為當代語言的部分,才能繼續往前推進。否則,就會慢慢地自我封閉在一個小圈子里。

汲古得新的過程中,要看兩點,一是看有沒有人做過,二是要看它的高度在哪里。不一定前人沒做過的事就值得做,因為可能沒有高度。要有高度和標桿,這種創新才能站得住,才能面向未來。

對于個人設計風格的形成,周晨總結,一是地域環境對他的影響,二是要有一定量的相關題材的書籍的完成,三是要進行自我學習。自我學習包括兩方面,一方面是對地域文化的了解,另一方面是對當代書籍設計的認識。兩方面結合,才有可能形成自己的特點。這些年來,周晨從未停下自我學習的腳步。

在他的《美編派》一書中,體現了他對工藝、顏色、用紙、圖案紋樣,以及像蘇州碼子、《益智圖千字文》、《璇璣碎錦》等文字游戲和圖形詩的長期關注和深刻理解。

在2019年獲得“世界最美的書”的《江蘇老行當百業寫真》中,周晨就進行了蘇州碼子元素的運用,而清代童葉庚的《益智圖千字文》的文字拼圖,也被他運用在《美編派》一書的封面字體中。在2020年ATypl字體設計大會上,作為中國發言的演講嘉賓之一,周晨在這個全球論壇上,用十五塊拼板拼出漢字的中國古代智慧,讓外國專家都感到驚艷。

在《江蘇老行當百業寫真》中,蘇州本土的獨特計數符號“碼子”被應用于目錄和腳碼

清代童葉庚在《益智圖千字文》中使用的文字拼圖,被周晨運用在《美編派》的封面字體中,并延伸出了多種形式

此外,他的芭蕉系列的水墨作品,也體現了他對紙張和墨的滲透關系的觀察和理解,在其中運用到了印疊透等很多水墨創作的手段。而紙和墨,可以說是書籍最基本的素材和單位。

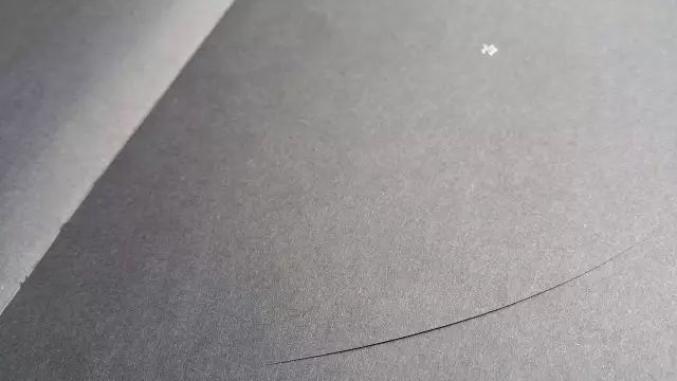

2021年,周晨與冷冰川合作的《冷冰川作品集》獲得了D&AD Awards 2022 木鉛筆獎與“2021年度最佳藝術&建筑作品集獎”兩項國際大獎。這是周晨在《無盡藏》《冷冰川墨刻》《冷冰川》之后與冷冰川的第四次合作。在對藝術家的作品深刻了解的基礎上,周晨在每一次的設計中都有新的突破和思考,手撕封面的嘗試和45度角拍攝作品呈現立體感的創意,點位和示意圖的編排,使讀者最大程度地能理解原作的質感。

正是因為不斷的思考和學習,才讓獨特的中華傳統的文化創造力與雅致審美深入他的作品,將傳統觀念與國際視角進行了完美融合。

有作家將周晨的書籍設計總結為“三致”:精致、別致、雅致。周晨認為,精致可作為工藝制作的要求;別致可作為創意程度的指數;雅致可作為審美尺度的標準。而在實踐的過程中,周晨歸納了“四有”:有情、有意、有理、有據。提出了在新時代背景下,圖書設計的新的思考和需求。

在這四有中,周晨把有情放在第一個。有情,是指作事要有情感的付出和投入,打動自己才能可能打動別人。糅合了情感因素,從內容中進行體會,再把這種體會轉化成世界語言,也許正是中國圖書設計走向國際,和世界接軌的關鍵因素。

在這些思考和創新的基礎上,書籍是有質感的,它有著不可替代的魅力。周晨認為,紙質出版物不會因為電子產品的沖擊而消失,因為為種沖擊,反而會促成紙質書自身的探索,更加注重設計的品質和創新。而周晨作為出版英才多年來的實踐與思考 ,也讓我們看到了通過書籍設計提升出版綜合競爭力上的無限可能性。

END

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司