- +1

張志剛丨三教合一扎根在哪里

《殊途同歸:明清澤州地區三教廟研究》,王群韜著,上海書店出版社,2022年9月版

拙著《“宗教中國化”義理研究》序里,筆者曾表露如下心跡:近些年來,我的學術研究逐步實現了一場“重心轉移”,即從“國際宗教學界的百余年探索歷程”轉至“中國宗教研究的理論方法重建”。若要重建中國宗教研究的理論方法,無疑必需扎根中國文化傳統。“儒、道、釋”三教合一,歷來被視為中國文化傳統的鮮明特征與主流傳統,那么,“三教合一”扎根在哪里?“深探且深描”這一優良的宗教文化傳統,又能為我們建構中國宗教、中國哲學乃至中國文化研究的理論方法帶來哪些重要的學術啟迪?“此序的問題意識”便由“前序的心跡轉變”而來。

關于“三教合一”之于中國文化、哲學、宗教、思想與學術傳統的重要意義,我國前輩學者多有深刻闡釋。譬如,“三教交互融攝,構成唐宋以來中國近一千多年來的文化總體”(任繼愈);“在中國特定的地理條件和歷史背景下,中華傳統文化主要是由儒、道、釋三大支柱構成的”(方立天);“中國文化源遠流長,博大精深,但‘統之有宗,會之有元’;東晉至隋唐,中國文化逐漸確立以儒家為主體,儒、釋、道三家既各標旗幟,又合力互補、以應用社會的基本格局,其特點即在于,觀念上‘和而不同’而實踐中‘整體會通’”(樓宇烈);“南北朝時‘三教之爭’達成共識,同歸勸善,這使中國宗教文化傳統本質上是‘道德宗教’,儒、佛、道皆為道德教化之道”,“中國哲學史或思想史研究,須以‘儒、佛、道’關系為軸心,才能真正體現中國特色”(牟鐘鑒)。

然而,面對中國文化史、思想史、尤其是哲學史與宗教史的研討現狀,我們卻不得不承認,如上所述的“三教合一”思想文化資源及其深邃意義,尚未充分彰顯出來。究其學術原因,筆者以為,這與我國學界尚待“著力構建中國特色哲學社會科學的學術體系、話語體系特別是理論方法”直接相關。從歷史背景和思想氛圍來看,中國近現代思想史與學術史主要是在西方文化的強烈沖擊下拉開帷幕并延續至今的,這明顯地體現在中國學界現行的學科分類、各科學者所用的概念、理論與方法主要是“學自西方的”。就對中國文化、思想與學術傳統的整體認知而言,有一對“西式概念”可謂左右全局,即“宗教與哲學”(religion and philosophy),更有待反思的是,前者的影響不僅早于而且甚于后者。

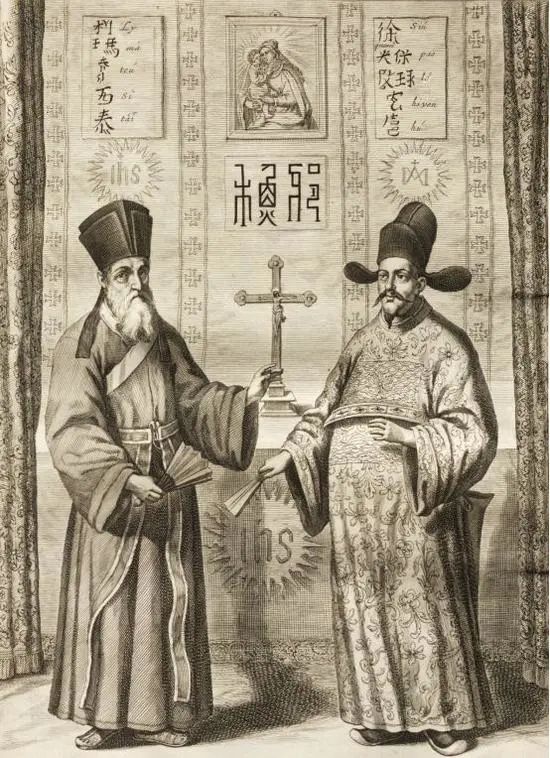

利瑪竇《中國札記》

若能著眼中西文化交流史的開闊視野,明末清初耶穌會傳教士來華不僅傳入了當時堪稱“西方主流文化傳統的天主教”,也不但拉開了“西學東漸”的序幕,而且意味著中西方文化傳統相碰撞的開場。回溯這一序幕及其開場,在西方漢學開山之作《中國札記》里,作者利瑪竇(Mathew Ricci, 1552—1610)就是用“西方一神論模式的宗教觀”來通覽與研判“儒、道、釋”三教合一的中國文化傳統的。按他的看法,“儒、道、釋”三教大體包括了“中國人的全部迷信”,但凡讀過書的中國人都以為“三教合一”,同奉三教益于社會大眾;可實際上卻沒有人真的相信其中任何一教,因為“天主”(Deus,神或上帝)是絕對的、唯一的,而中國人大多承認沒有宗教信仰,他們大都陷入“無神論深淵”。這里之所以特別提及上述論斷,主要因為利瑪竇既是“在華傳播西方一神論模式宗教觀的第一人”,又堪稱“以西式宗教概念來全盤否定三教合一的始作俑者”,按西式宗教概念的邏輯,“儒、道、釋”乃是不可思議的迷信,至于“三教混雜的民間信仰”就更不值得一提了。此種西式宗教概念及其邏輯,不但普遍見于早期傳教士留下的大量漢語論著,更值得反思的是,至今仍對海內外學者的中國文化傳統、特別是中國哲學、中國宗教研究,具有深重的偏頗影響。

“宗教研究之父”尼尼安?斯馬特

尼尼安?斯馬特著《世界宗教》

國際著名比較宗教學家、宗教現象學家斯馬特(Ninian Smart)所著《世界宗教》里“中國”一章,落筆就提西式宗教概念暨宗教觀的影響:西方人往往對中國宗教現象深感困惑,他們以為中國人的“宗教”和“哲學”思想是可以按照“西方的方法”來劃分的,他們不僅沒有認識到“儒、道、釋”三教在中國人那里并非“單一功能體系的組成部分”,甚至對這三教的名稱也會產生誤解。其實,近現代中國學術界的本土傳統文化研究所遭遇的一系列理論困惑,何嘗不曾深受西式宗教概念暨宗教觀的影響?譬如,儒家、儒學或儒教主要是“哲學”還是“宗教”?中國哲學史研究是否要把“佛學”與“佛教”區分開來?而中國宗教史研究能否把“道家”與“道教”切割開來?再如,有人認可“中國宗教無關重要論”,即以為宗教在中國文化或中國社會中并不占重要地位或有重要作用;有人提出“諸種取代宗教論”,即主張以“科學、美育、道德、哲學”等來取代宗教;更有人主張“中國民間信仰迷信論”,即把中國民間信仰一概視為“迷信的、愚昧的、落后的”等等。

上述“西學東漸”背景下的思想史與學術史梳理,特別是“概念暨觀念”辨析,對一篇書序來說也許顯得抽象且繁瑣了。然而,真正的學術探索發自問題意識的沖動,而深刻的問題意識又植根基礎理論的反思。讀者若能容忍前述“關鍵詞與基礎理論嘮叨”,或可有助于把握眼前這本專著的學術立意、邏輯思路與探索收獲。

山西澤州縣磨灘村三教堂

為什么寫作此書呢?作者告知,通過深度梳理以往研究狀況可以發現,前輩學者大多是從思想義理層面來闡釋“三教合一”的,而信仰實踐層面的“三教合一”可能更接近“儒、道、釋”作為中國宗教文化傳統所具有的深層結構與現實特質。鑒此,作者又經通盤排查相關史籍、方志、碑刻等,選取明清時期山西澤州地區的“三教廟”為典型例證,從此類廟宇的區域分布、主要類型、形制布局、修建群體、祭祀活動、多元理解等多重視角,展開了全面且深入的考察分析,初步探索收獲如下:

晉城市重點保護文物“寺潤三教堂”

明清澤州地區的“三教廟”主要分布于鄉村,多為“社廟”。該地區大量社廟成為“春祈秋報之所”并非偶然,而是反映了民間百姓對“三教合一”的樸素認知及其文化傳統在地方社會的深遠影響。由于鄉村人口在中國古代社會占大多數,鄉村百姓的信仰生活形態能夠代表大多數中國人信仰生活的實際情況。因此,諸多“三教廟”不僅是當地百姓的信仰空間,也是鄉村公共活動的中心場所,民間基層組織的實際載體,對于民間道德教化、村社共同秩序、村民行為規范、村際關系協調、地方禮俗整合等,均有正面的積極意義。“三教廟”的祭祀活動主要包括燒香敬拜、供奉祭品、獻戲酬神等,凡此種種祭祀皆與老百姓的現實生活息息相關,既表達了健康、平安、子嗣、文運、財富等“個體性祈福”,又主要祈求風調雨順、歲時豐稔、闔境平安等“群體性福祉”。相關史料與實地考察相互印證,在大多數老百姓的理解中,“儒、道、釋”三教雖在內容上各有側重,但本質上是相通的,孔子、佛祖、老君都是“神明、圣人、老爺”,不妨“一并尊奉、同堂祭祀”,取其“同歸之用、多多益善”。由此可見,“殊途同歸的三教廟”所彰顯的是,民間百姓以現實生活邏輯來整合“儒、道、釋”三教信仰文化傳統的內在智慧,而這種現實生活邏輯又從根本上形塑了中國宗教文化傳統“多元兼容、和諧共生”的內在特質。

在筆者看來,上述典型個案的初步探索收獲,可使我們“以小見大、以點帶面”,為破解“西式概念暨觀念”所導致的諸多基礎理論難題,重建中國宗教文化傳統研究的概念、理論與方法等,帶來不少學理啟發。前面提到,西方傳入的“宗教與哲學”概念暨觀念,至今仍對中國文化傳統研究不失偏頗影響,二者影響相比,又以“西方一神論模式的宗教觀”為早為甚。筆者在此著眼大處,略表三點學術反思。

首先,若能破除西方一神論模式宗教觀的偏頗影響,我們便能更全面、更深刻地闡發中國文化傳統及其宗教觀所具有的“兼容并包性”。從整體結構來看,如果說西方文明自古至今主要是以“一神論的基督教(廣義的)”為其宗教文化傳統的,這種一神論傳統因堅守“信仰對象的唯一性、絕對性”而帶有強烈的“排他性、不寬容性”傾向,這便致使西方學者主要據此一神論傳統及其宗教觀而提出的諸種宗教概念,大多凸顯西方宗教文化的“以神為本”或“神本主義”特征,刻意強調“神圣與世俗、教會與國家、天國與塵世、拯救與墮落”等一系列“對立范疇”,那么,與之截然不同的是,自西周中華文明多元一體格局形成以來,中國文化傳統便深含“以人為本”或“人文主義”的根本精神,且歷來倡導“和而不同、兼容并蓄、海納百川、有容乃大”的文化發展價值觀,這便使“儒、道、釋”可以三教合一,使中國宗教文化氛圍能夠包容多種外來宗教,且能使作為本土主流文化傳統的“儒、道、釋”深深扎根于中國民間社會及其日常生活實踐。誠如荷蘭著名漢學家許理和(Erik Zürcher)所描繪的“中國傳統的信仰版圖”:“儒、道、釋”猶如三座高峰,承載著這三教的乃是本土深厚的民間信仰實踐。關于這一顯著特性,這本專著可給讀者留下深刻印象。

荷蘭漢學家許理和(Erik Zürcher)

其次,若能破除西方一神論模式宗教觀的偏頗影響,我們可以進一步更具體、更透徹地闡釋中國宗教文化傳統及其宗教觀所具有的“文化交融性”。從思想文化層面來看,中國宗教文化傳統及其宗教觀,并非像西方一神論模式的宗教概念所強調那樣,“神圣與世俗”涇渭分明且勢不兩立,而是在中華文明多元一體格局所擁有的巨大“文化凝聚力”的強烈影響下,尤其是在“以人為本或人文主義”這一根本精神的有力引導下,致使諸種本土或外來宗教具有顯著的“文化交融性”。這不僅明顯地表現為“儒、道、釋”三教合一,被比作中國文化傳統的“三大支柱”,使其“宗教因素”與“哲學成分”融為一體、難解難分;而且尤為明顯地反映在諸多本土的民族宗教和民間信仰與“民族文化”或“文化習俗”一體兩面、互為表里。關于這一鮮明特性,也可得到這本專著的具體證實。

再次,若能破除西方一神論模式宗教觀的偏頗影響,我們還能更切實、更充分地理解中國宗教文化傳統及其宗教觀所具有的“社會適應性”。從社會政治層面來看,自“夏、商、周”三代,“溥天之下,莫非王土;率土之濱,莫非王臣”的觀念一直占主導地位,中國歷史上不但從未出現“神權高于王權”的現象,而且從未形成“宗教與政權”勢均力敵或平起平坐的局面;換言之,縱觀中華文明史,任何一種本土宗教或外來宗教都未曾在中國社會、思想、文化、學術等領域占據支配地位、起過主導作用。而在西方長達千年的中世紀,則是基督教唯我獨尊,一教獨大,一統天下,“神權凌駕王權”,故有學者用“教會與國家”這一對概念來解釋西方社會“從政教合一到政教分離”的歷史嬗變過程。這方面的比較表明,自古以來,“政主教從”乃是“政教關系的中國國情”,這便使中國宗教文化傳統較之西方具有更強的“社會適應性”,如東晉高僧道安曰“不依國主,則法事難立”;明清穆斯林名家王岱輿講“忠于真主,更忠于君父,方為正道”;中國五大教在近現代史上所涵養的愛國愛教傳統。這本專著所傾力的典型個案研究,則可使我們聚焦“殊途同歸的三教廟”,沉思這一中國國情的民間根基或百姓基礎。

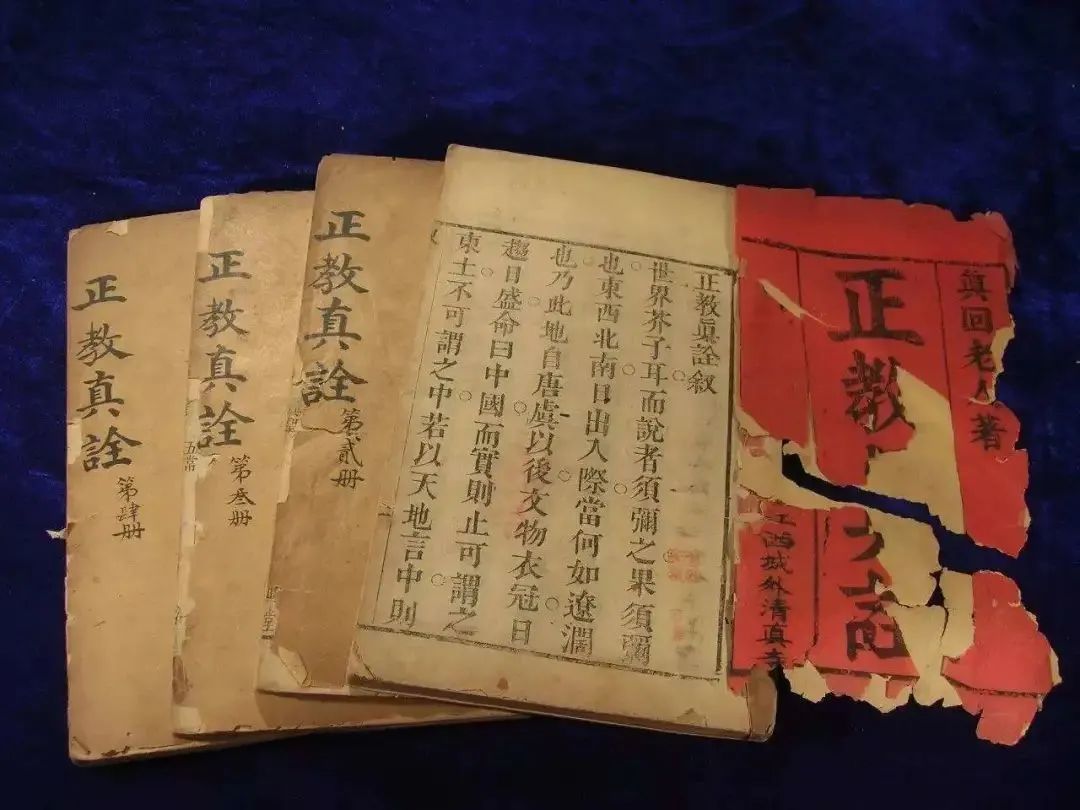

“真回老人”王岱輿的《正教真詮》

這本專著是在作者博士學位論文基礎上反復修改、不斷充實、認真完善而成的。在我近些年指導的博士生里,群韜君可謂最安心讀書、最專心治學、最刻苦勤奮的“燕園土著生”之一。他從本科到博士均就讀北京大學哲學系宗教學專業,且有志于中國傳統文化、特別是“儒、道、釋”三教及其民間信仰實踐研究,于是便萌發了這本專著的探索立意。回想起來,從博士論文開題、文獻資料梳理、典型個案篩選、田野考察訪談、學理觀念提煉,一直到構思、寫作、答辯、修改、完善等等,每有點滴學術收獲、寫作靈感或疑難問題,群韜君便匆匆前來人文學苑與我分享、交流、討論,共同經歷了諸多教學相長的難忘時光。眼下這本潛心用功之作即將付梓,我愿認認真真,多寫幾天,還以一篇息息相通的“學術序言”。

當然,這是一部探索性的學術處女作,無論該書涉獵的中國文化傳統、“儒、道、釋”三教合一、民間信仰實踐等交叉性專題研究,抑或從基礎理論上重建中國文化、中國哲學、中國宗教的概念、理論與方法,均屬長期艱巨復雜課題,皆如“騏驥千里,非一日之功”。但我深信,走出未名湖畔的群韜博士,仍在學園耕耘不已,他會不畏艱辛,行穩致遠,走向更豐碩的學術收獲。

張志剛

辛丑牛年春分前后記于人文學苑

本文為《殊途同歸:明清澤州地區三教廟研究》序言,澎湃新聞經授權轉載

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司