- +1

在騎行中,成為生活的詩人

近幾年,一股“騎行熱”蔓延在各大城市。據某運動軟件數據顯示,今年3月,相關戶外騎行用戶已超40萬,較2021年增長33.84%;在某平臺“騎行”關鍵詞下,已有超百萬篇內容分享……疫情之下,人們對運動健康、探索自然的需求更甚,這讓集“通勤、健身、社交”于一體的騎行運動不斷升溫。

“騎行給人一種有限度的、自由的感覺。”有騎友表示,雙手緊握車把、兩腿交替使力,那是一種前所未有的操控感,“自行車好像是我肢體的延伸——而且這個延伸的肢體完全由我自己掌控。”

1964年,媒介理論家麥克盧漢曾提出“媒介即人的延伸”的概念;在今天,發達的通訊、交通技術更是成為“人的延伸”、加速消弭著時空界限,仿佛天南海北隨處可達。然而與此同時,有許多人回憶起往昔的“二八大杠”,選擇用“兩個輪子”丈量城市、征服自然。

或許可以說,騎行正逐漸成為當代人對話城市與自然、自我與他者的“媒介延伸”。

當騎行成為“生活解決方案”

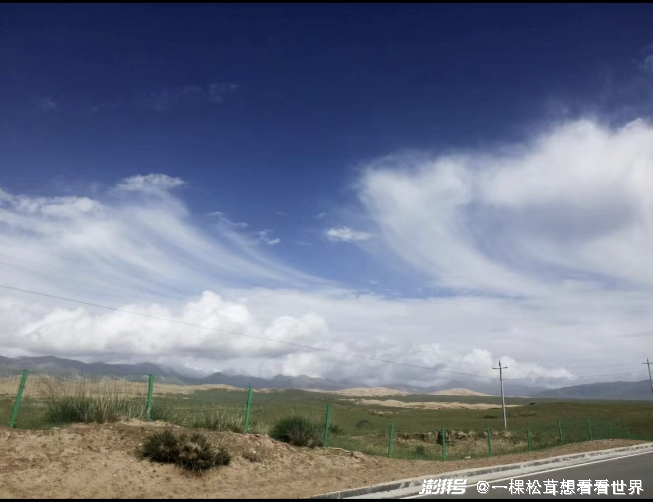

2016年夏末,16歲的趙從很想來一場“說走就走的旅行”。早就疲倦于都市里千篇一律的車水馬龍,他終于決心來一場“朝圣之旅”,去自己心馳神往的“措溫布”——這是青海湖的藏語,意為“青色的海”。

要切身領略青海湖的“博大之美”,還需要一種別致的“打開方式”。趙從帶上他的山地車,和幾個好友從北京出發,揣著熱血和一點輕狂、馱著所有行李,開始他們的青海湖環湖騎行之旅。

行李太沉、上坡太難、路不好走……抵達夢想中的青海湖,許多現實困難接踵而至。“連騎七天車,前幾天就是累,路沒想象中順,更別提欣賞風景。”

趙從回憶起自己當年的騎行,其實“莽”的成分更多。但也正是這份“莽”,讓年輕的他從此愛上了用騎行去領略自然,領略處事為人之道,受用至今。

自然很大,人很渺小——這是“措溫布”給趙從上的“第一課”。趙從說,有一天耽擱了時間,到晚上還差十幾公里才到住處,“前不著村后不著店”非常驚險。“天全黑了,那段路又沒有路燈,真的是伸手不見五指,只能摸黑騎車。”

當時,呼嘯的風吹著車把搖晃、遠處的閃電劈裂黑暗,耳邊伴有低沉的雷聲,白日那舒展平淡的青海湖好像不見了——靠著手機的手電筒、大家接力打頭陣,最后的十幾公里才扛下來,“到了有人煙的地方才定下神來,緩過勁來慢慢就有了快感。”

“大家騎行保持隊列間距、相互確保安全、照應對方,車爆胎就一起修,吃飯、住宿都在一起。”和一群朋友“因車結緣”,然后一頭扎進大自然里“抱團取暖”,相互信任托付,這讓趙從感覺很不一樣。“騎行過程中就會發現,不僅是風景,最日常的東西也是最吸引人的。”

“現在想想,青海湖也都是幾年前了,當時看過的很多風景都比較模糊了,但那一次確實讓我很深刻地記住,一個人騎車什么樣兒,那他本人就是什么樣兒的,特準。”

“最重要的是記住了真正去克服困難應該是一種什么感覺。”趙從覺得,青海湖與其說是逃離城市、奔赴自然圣地,不如說更像是一次向內探尋自我、叩問內心的“心靈奇旅”。“雖然當時條件那么差、那么多意外,還沒回頭路可走,但心里知道的就是只要蹬就一定能蹬到終點。”

這幾年,囿于繁忙學業和旅行成本,“遠征”騎行的機會少了很多,趙從就多在“四九城”里騎行,不追求速度,只為欣賞風景。對趙從來說,領教過青海湖真正的“風雨雷電”,那回歸生活后就基本只剩“毛毛雨”了。

現在,趙從忙于大學的科研生活,有時候很多任務紛至沓來,越是待著人越會疲、會泄氣,這種時候,騎車就是他百試百靈的“問題解決方案”。

“城市的風會從耳邊吹過,電動車、汽車都能落在我身后。”趙從說,在那個肌肉緊繃、飛速超越的過程中,仿佛就能“夢回措溫布”——穿行城市幾十公里,他也能逐漸找回那種在黑夜里“意識模糊”卻堅定登頂的感覺。

“路就必須一腳一腳踩,好幾百公里都是這么下來的,還有什么困難是克服不了的呢。”

“有限度的自由感”

“頑石群、校長群、征途群、大滇神游群,他們各有各的特點……昆明本地比較知名的群我都接觸,我每周都參加,是有名的 ‘群串串’!”

來自云南昆明的蔡辛是一名數據分析師,今年四十多歲,自稱是一名“資深社恐人士”。然而一提到騎行,他卻能像個“頑童”一樣滔滔不絕。“對于社恐人來說,騎車是最好的交流方式。”

蔡辛是從2008年開始接觸騎行的,如今是“本地業余圈兒里的老菜鳥”。他回憶說,08年以前,自己在工作日里是“程序猿”、在休息日就成了“沙發土豆”,陪妻子逛街幾步就氣喘,“也是那時候突然就反應過來,這樣不對啊,我還很年輕呢。”

就這樣,騎行的愛好“無心插柳柳成蔭”。他也逐漸喜歡上本地騎友“話不多說”“車品即人品”的特點——“簡直是社恐人的天堂”。不必相識、公路相知,蔡辛只要空閑下來就會在騎行群“冒泡”,和志趣相投者在“加速度”中釋放壓力、感受自然。

“昆明山多,我也更喜歡鉆山。景色美、沒尾氣,騎行體驗感比較豐富。”昆明氣候好,一年四季都可騎行,蔡辛說,“上山的話可以探索土林路道,環滇路線、小河路線風景也很吸引人。”相較于身陷“都市包圍圈”的趙從,蔡辛的騎行愛好更有“施展空間”。

每周必打卡、一騎一整天,這樣的節奏蔡辛保持了很久——比起手機,單車才更像他的“外掛器官”。

“山路一般一天100公里以內。上次100公里騎了14個小時,最近是騎了70多公里11個小時。”今年,他的目標是完成6000公里的騎行里程。蔡辛說,很難講自己在騎行中思考出什么具體的人生哲理,但光是能夠“不去想”,那就足以釋放壓力。

不少騎友不約而同地表示,騎行的真正魅力就是在一段“有限的、自由的,只有自己掌控的時間”里探索未知道路、叩問身體極限。平常工作生活難免感覺條條框框多、受限制多,然而“巧在騎行就是一種在各種限制下尋找突破的運動,所以壓力可以很順利地發泄出去。”

此前,“成年人的崩潰”“中年油膩男”等話題曾屢次引發社會關注,蔡辛笑稱騎行就是自己“拒絕崩潰”“中年去油”的靈丹妙藥。每周可以留一段時間可以“不用考慮怎么去當一個好兒子、好丈夫、好爸爸”,對許多男性騎友來說,騎行簡直就是“男人的叛逆和浪漫”。

在路上,成為詩人

騎上自行車、走遍當地34個渡口、重溫兒時回憶中的舊地……來自廣東番禺的史向東曾記錄自己的騎行見聞,騎行路線的勾勒出一幅生動的番禺渡口圖畫,彰顯著一座城區的更新與變革。

史向東在一次日常分享中說,隨著近十年來城市化速度加劇、農地消失,他一直“以為番禺已經沒有水稻田了”。然而不久前,他騎行到番禺東部,卻驚喜地再次發現了記憶里的農家景致。

史向東愛在本地騎行。他覺得,自己越是騎車,才越發現這片“老地方”其實靈動可愛;“越是騎車,才越發現自己對土生土長的地方了解得少”。

戶外騎行與探索家鄉的熱情交織,史向東還運營了個人自媒體賬號,在微博、B站、微信等平臺分享騎行動態。視頻中,他往往一身騎裝、講一口地道的粵語,帶觀眾尋訪“古宅”“無人村”、探秘河流或地鐵的盡頭……

騎行線路越織越細密,他對番禺的感情也越來越深刻,每一篇趣文,都成為了寫給那片小城區的情詩。

今年國慶,“反向旅游”成為熱詞,不少游客躲避人流、“探秘”小城,其中就不乏“騎行背包客”——比起不知名的目的地,他們更愛征途。

有人騎行往返臺州-溫州400公里,不僅“吃到一碗豆花”,還在國道上吃到了“滿嘴沙”;有人在“川藏線”見證自然的磅礴,講述自己看到意外的美景、遇見意外的人、掉下意外的眼淚;還有人是在學車、玩車的過程中,意外喚醒“一個男孩對機械部件源自基因里的樂趣”,找到童年的興奮點、感覺“超級酷”。

今天,越來越多的“行者”們不僅熱衷打卡新路線、解鎖“新成就”,還喜歡在“一人一車”的旅途中捕捉生動的人、情、景,在騎行中“打通五感”。

一位貴州網友的騎行感悟很讓人觸動。許多年前,在看過電影《轉山》后,他對騎行心生向往;如今,青海湖、九寨溝、獨庫公路,他全都走遍。

“只有我到不了的地方,沒有我的單車到不了的地方。”他說,“我在曠野之上移動,白云在路的盡頭升起。而我,就在這白云之上,騎著單車,唱著自由的歌曲。”

在路上,這群感情熱烈的“行者們”,真正變成了詩人。

(本文圖源受訪者,受訪者皆為化名)

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司