- +1

是誰在吊打“熱搜劇”?

作者/綠島

(本文包含劇透)

在臺北一家獵頭公司就職的女強人林晨曦的生活猶如一潭死水。

她業務能力卓越,但由于空降過來的老板親戚而晉升無望;她性格孤僻、人際關系疏離淡薄,和相處多年的男友也面臨著情感倦怠期。

在一次意外車禍中醒來,她突然發覺自己穿越到了另一個平行時空。

在這個時空里,她留在了家鄉宜蘭生活、工作,死去的父親和弟弟還健在,家庭氛圍幸福溫馨。

所有人都告訴她,臺北的生活只不過是她在車禍后遺癥中幻想出來的假象世界。

但隨著她被卷入國中理化老師謝志忠的死亡案件,她發現這個世界處處充滿破綻,平靜的生活慢慢出現了裂痕,她也從幻想當中逐漸蘇醒過來。

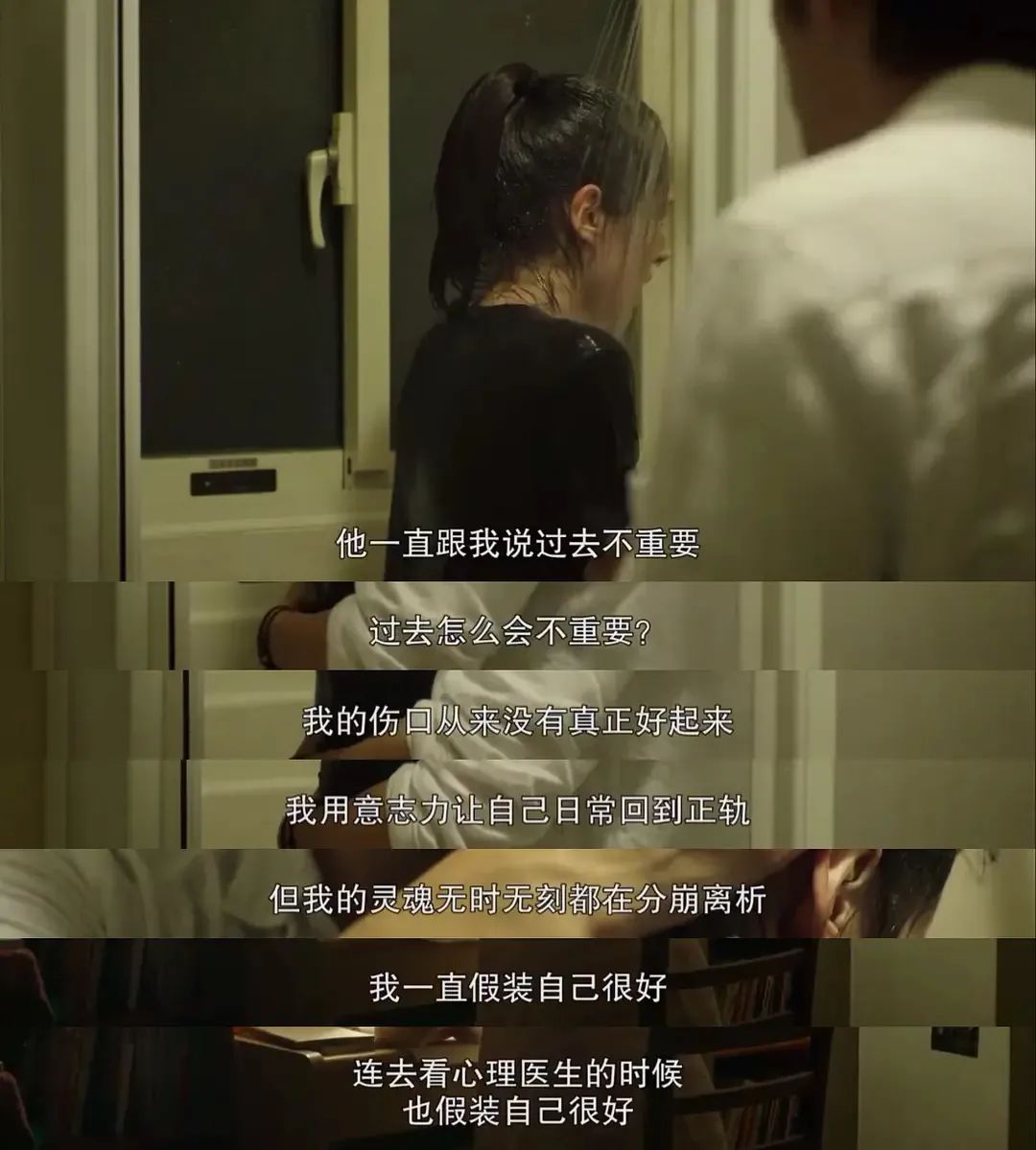

事實是,林晨曦國中時期被老師謝志忠所性侵,在久久無法愈合的精神創傷下,患上了嚴重的解離癥。

她不斷幻想出一個又一個的假想世界,去撫慰自己破碎的靈魂。而宜蘭的生活,就是她潛意識里構建出來的一個虛幻世界。

在這個世界里,母親極力維護她,父親和弟弟為了她甚至不惜殺掉謝志忠,同樣被性侵的學姐顏圣華也不再逃避沉默,閨蜜關系得到了修復,男友以刑警小劉的面貌出現,處處保護著她……一切都與現實世界截然相反。

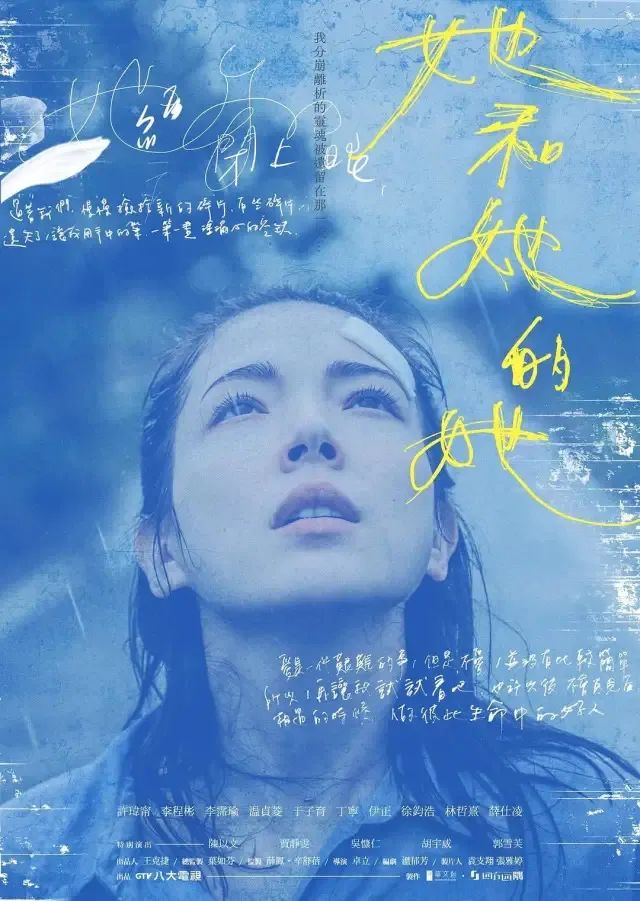

以上情節出自奈飛出品的熱門臺劇《她和她的她》,不得不說,奈飛臺劇又一次用犀利的社會視角刷新了我們的三觀。

到底為什么林晨曦只能在夢境中完成自我的救贖、彌補現實的遺憾呢?

從一個女人的創傷性視角,我們走進了一個女性“恐怖”故事。它的“恐怖”之處在于我們透過一個女性的遭遇看到了女性在整個社會當中的處境,而這種處境,沒有人能置身事外。

而《她和她的她》對于社會議題的展開方式,也為層出不窮的同類題材提供一個不一樣的視角,在社會議題上跑偏的“熱搜劇”“話題劇”們或許都該看看它。

女性困境典中典

林晨曦在被性侵后遭遇的一切,就是這個社會壓迫女性的一個縮影。

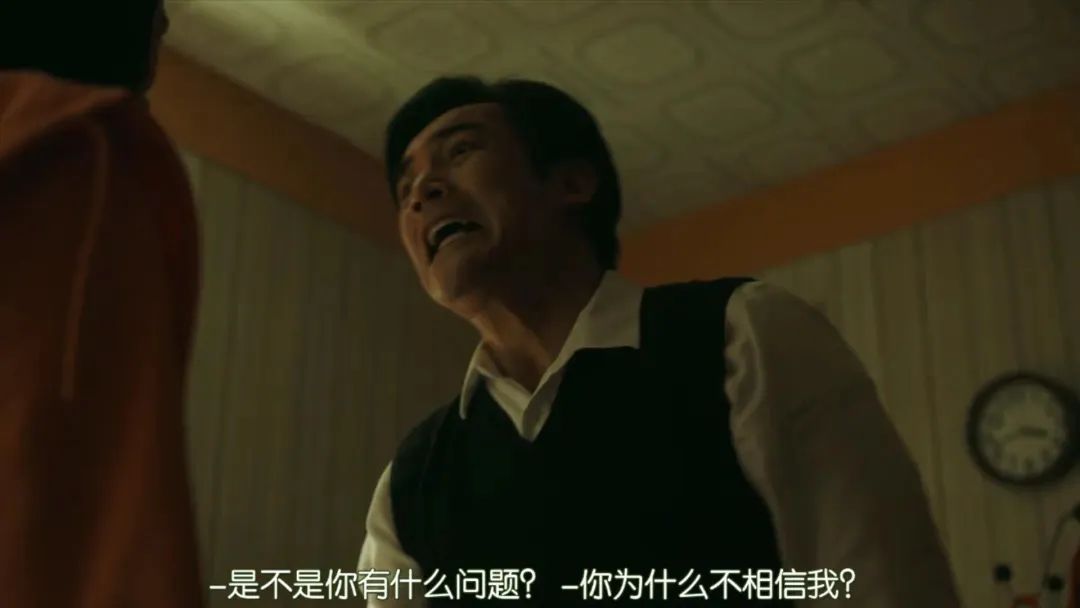

她最先是向父母坦白了一切。母親泣不成聲但沒有一句安慰,父親暴跳如雷不肯相信,甚至指責起了女兒。

老師的妻子即便目睹了整個性侵過程也一言不發,甚至在與林晨曦父母對質的時候拿女孩的名聲去要挾。

父母迫于輿論壓力選擇了和解,并要求女兒對此事只字不提。

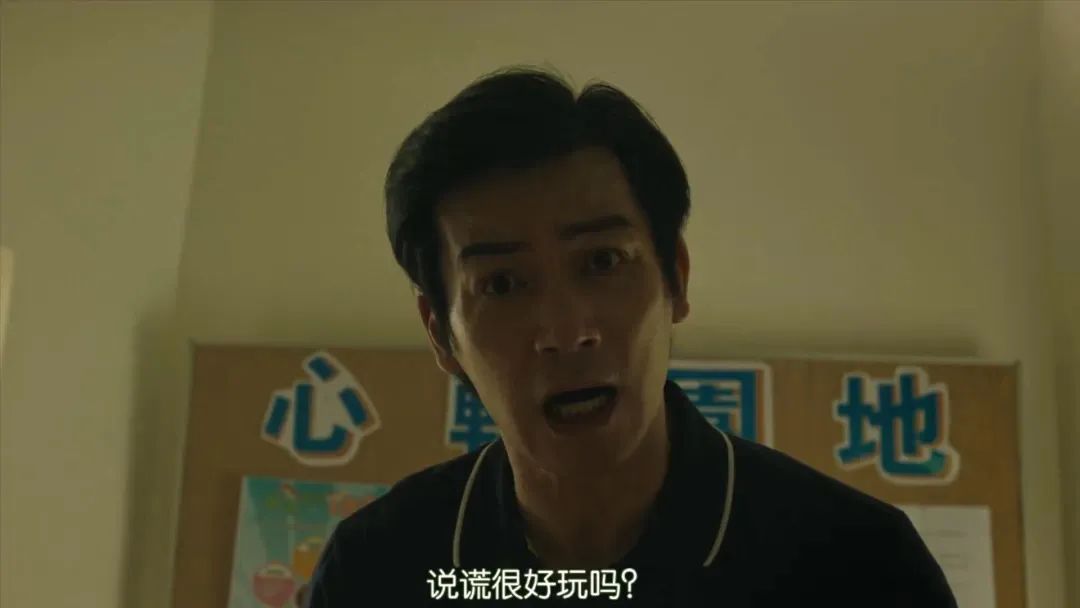

學校開始彌漫著風言風語,畫風都是林晨曦如何“勾引”男老師。而要好的閨蜜卻將這個秘密傳了出去,父親被請到學校之后只是嚴厲地斥責女兒撒謊。

有著相同遭遇的學姐顏圣華看到即將步入老師圈套的林晨曦欲言又止,事發以后也不愿出面作證。

控訴無果的林晨曦決定報警,但校長聯合警方將此事壓下,唯一對此事認真對待的小劉警官被發配到偏遠地區……

一次又一次的碰壁、否定之后,林晨曦被迫成為這個受害事件中的失語者。

社會上對女性的要求和約束無處不在。

職場對于女性有著穿著要求、長相要求,甚至是戀愛要求——裙子不能過短也不能過長,長相不能過于漂亮,也不能“太丑拉低公司檔次”,為了“避免不必要的麻煩”最好已婚,但不要因為生育影響工作……

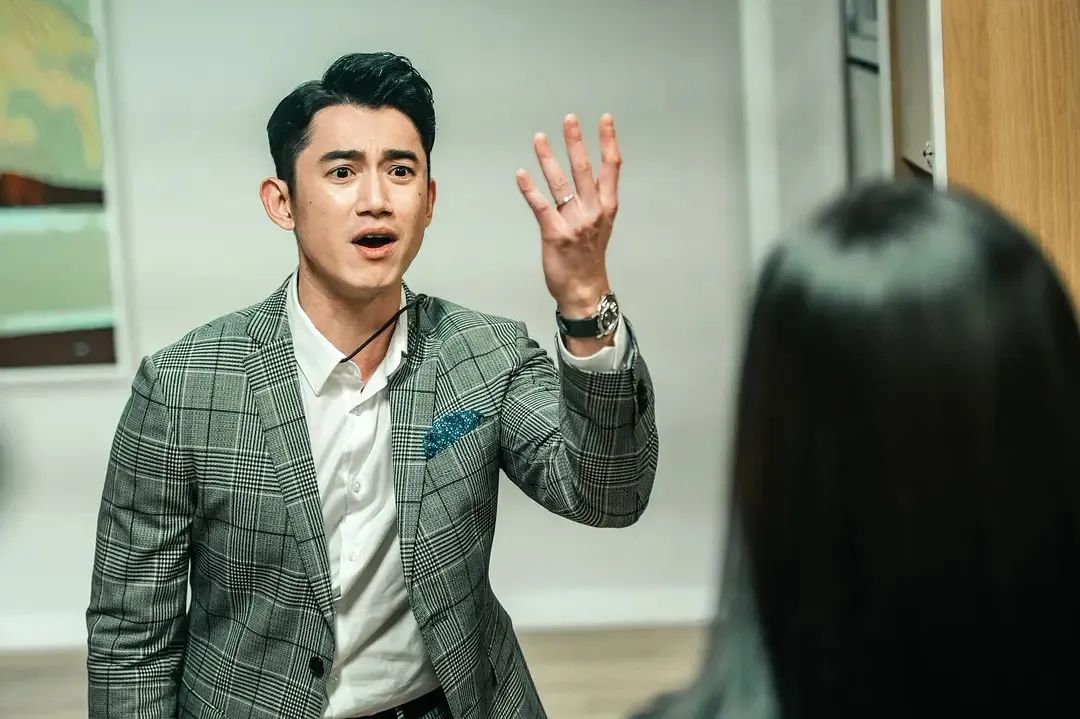

而劇中的男性上位者總是掌握著更大的話語權。

屢次性侵女學生的謝志忠在別人眼里依舊是德高望重的老師;林晨曦在面對職場性騷擾時,大家更愿意相信男同事潑的臟水;閨蜜和男友的私密視頻被男友傳得到處都是,男友卻對其進行蕩婦羞辱,父母也因為丟臉要和她斷絕關系;學姐顏圣華作為家庭主婦,長期遭受丈夫的家暴和PUA;閨蜜的公司甚至在內部鼓勵女員工去公司的應酬場合陪酒。

家暴、蕩婦羞辱、性別歧視、厭女機制、職場性騷擾、權勢性侵……女性困境就像一張巨大的網,出現在各個場域當中,籠罩著“她們”無處可逃。

《她和她的她》的“房思琪困境”

贏在哪?

坦白講,房思琪困境在文藝創作領域已不再是新鮮題材,但《她和她的她》依舊給觀眾帶來令人巨大的震動。

究其原因,劇中表達的女性困境并非僅停留在蒼白的社會議題,而是對于細節的觀察和情緒的捕捉都處理得細致入微,并且通過未成年性侵事件連帶涉及了創傷后遺癥等心理層面的探討。

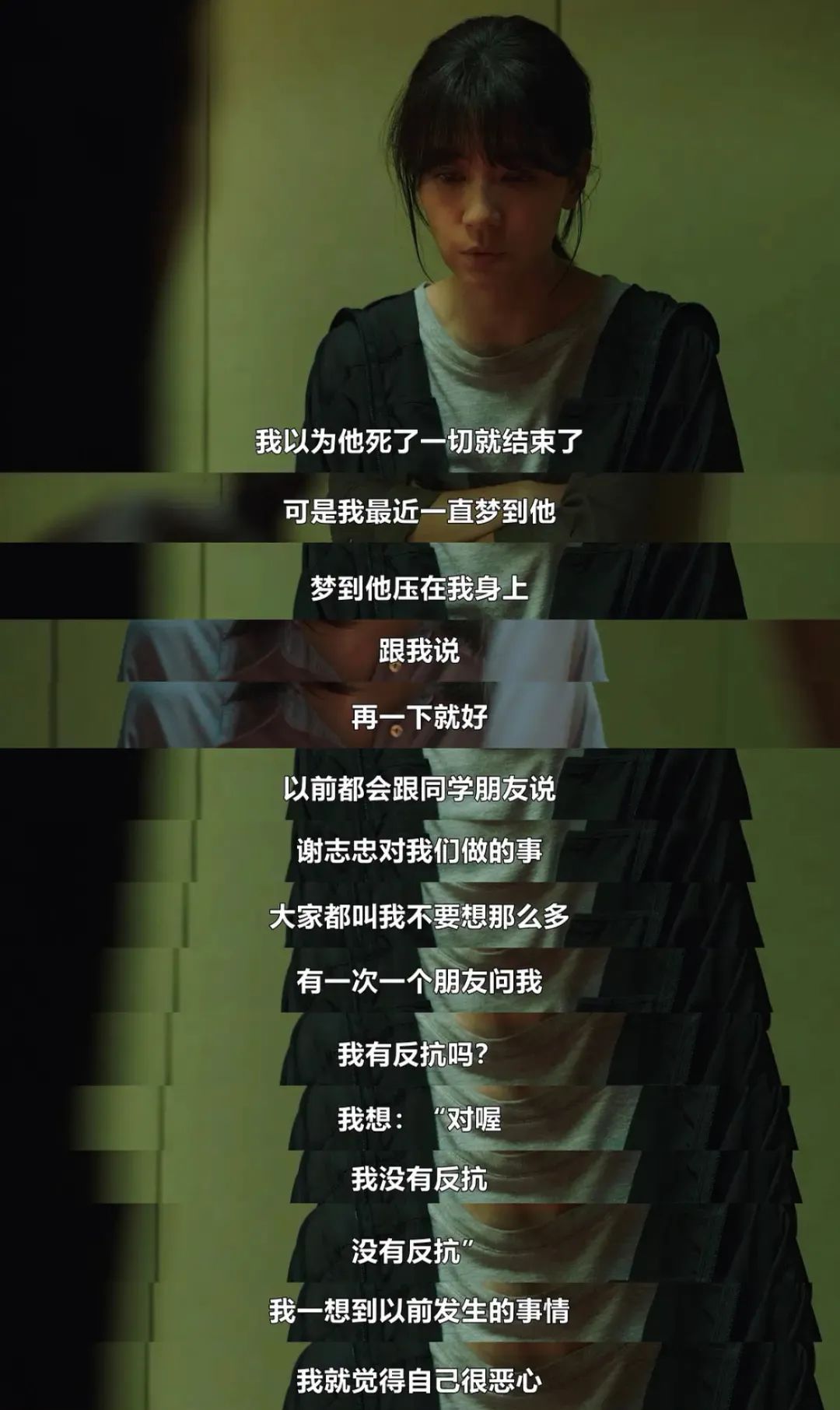

比如,同是作為受害者,林晨曦和顏圣華共同被問到的一個問題是:“你反抗了嗎?”一句話直指房思琪困境的核心。

房思琪困境是典型的權勢性侵,體現在師生關系中就是老師利用未成年少女在認知和情感上的弱勢對其進行潛移默化地加害。

正如老師反復對林晨曦說的一句話:“我把你當自己的女兒。”謝志忠通過師生之間的不對等關系和長期的情感施壓不斷麻痹著少女林晨曦,最終造成了悲劇。

而“房思琪們”在突如其來的侵犯過程中的呈現出的思維凝固、不知所措、身體僵直狀態,卻被看做是“不反抗”。

劇中林晨曦將這一過程的心理變化高度還原,而學姐顏圣華對自己“不反抗”的自我埋怨也是“受害者有罪論”造成的后果。

再比如,就像很多觀眾也不理解的點,在遭遇男同事的侵犯時,“她為什么不報警呢?”

少女時期的林晨曦在被性侵后,并沒有得到周圍人的信任和正反饋,甚至被質疑、否定、羞辱,這樣的經歷對她帶來的傷害就直接體現為對正義、社會價值秩序的信任危機。

她逃出公司的第一反應是報警,但HR的來電瞬間將她拉回現實——以往的創傷性經歷告訴她,就算報警或許也沒人愿意相信她。

在劇中,性侵PTSD是通過當事者的第一視角,一層一層地慢慢鋪陳開來的。跟隨著林晨曦的經歷,我們看到了一個女性是如何一步一步陷入萬劫不復的深淵,也成功建立了觀眾的共情。

上個月剛剛收官的高口碑劇《三悅有了新工作》也同樣談到了房思琪困境,格格的遭遇令人心疼也遭人同情。但和《她和她的她》相對照,林晨曦的經歷將每一個女性觀眾都拉入房思琪困境當中去,觀眾無法再從旁觀的視角去進行“同情”和“心疼”,而是一種無法再置身之外的“恐懼”。

正如一位網友的評論,這是“只有女性才能真正體會的恐懼”,但顯然,“只有女性才能體會的恐懼”的程度也遠遠不夠。

社會題材該怎么拍?

女性劇難拍,涉及社會題材更難拍。通過《她和她的她》,我們或許可以看到社會題材劇集的正確打開方式。

劇中,房思琪困境的主線和職場女性困境的副線相互勾連,聊的是整個社會氛圍中的女性困境。

每個人都有可能是受害者,也有可能是加害者。

在閨蜜職場中制定嚴格的女員工要求的正是一位女性管理者。她在這種女性困境中的生存方式是變成跟上位者男性一樣的女性上位者。

一邊迫于職場上的性別壓力終生不婚,一邊諷刺另外一位懷孕女員工是“薪水小偷”。她也在和其他男性上位者一樣,以公務之便,吃年輕男下屬的豆腐。

而那位被職場性騷擾的男下屬,在公司女同事們去陪酒的社交場合也冷眼旁觀,默認了這種“權色交易”;女同事們也一邊鄙夷這這種行為,一邊加入陪酒場合。

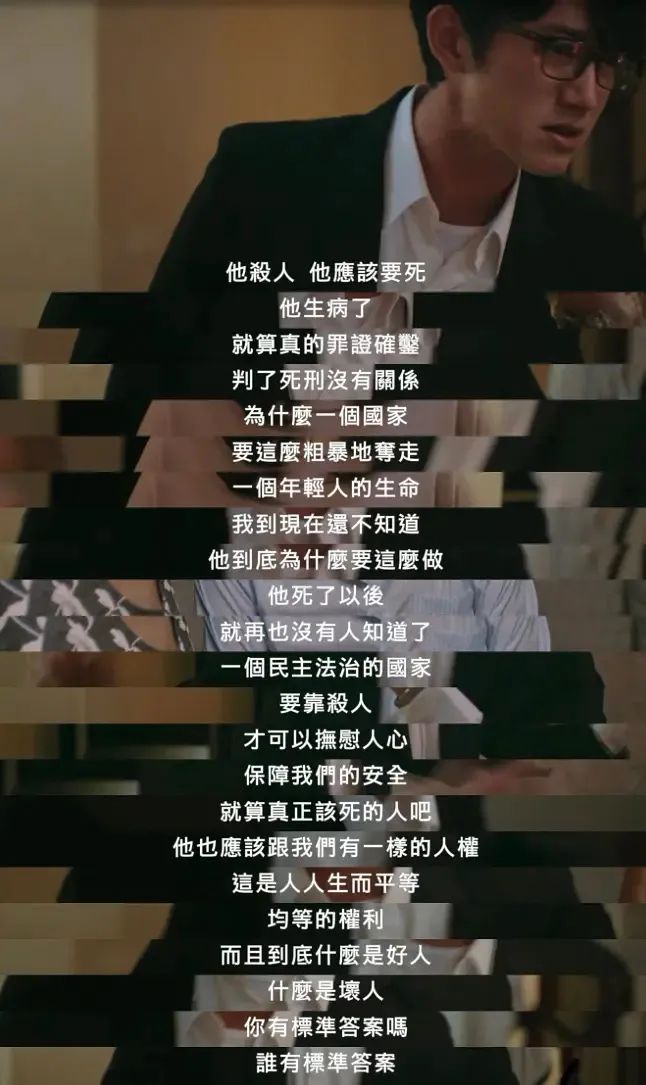

再如前幾年類似題材的臺劇《我們與惡的距離》,以“無差別殺人案”開篇,背后涉及了新聞倫理、社會心理學、創傷家庭的生存現狀等等,對于社會新聞事件進行了多維度展開、探討。

死刑犯辯護律師王赦認為,“無差別殺人案的始作俑者是罪人,但不一定是壞人。”這個觀點或許見仁見智。

那退一步說,殺人犯的家屬就應該遭受輿論壓力嗎?受害者家屬面對犯人家屬,就應該原諒嗎?網友“正義的怒火”有錯嗎?但他們給無辜的人帶來的網絡暴力怎么算?媒體從業者的職業倫理界限在哪里?

到底什么是“惡”、什么是“善”,每個人物的立場不同,善惡更加難以簡單通過一個案件來決斷,最終無解或許就是社會題材的真實性與社會性。

反觀這兩部劇的共同點,都是讓觀眾做到了從沉浸到震驚,再到反思的思維轉變過程。而劇中展現的主要戲劇沖突更多的是人與環境的沖突,而非人與人的沖突,沒有任何一個人應該為社會不合理現象而背鍋。

目前不少市面上的社會題材劇集最終都淪為了“議題劇”。為熱搜量身定做的橋段、臺詞、人設層出不窮,起于議題止于議題,難逃敘事、內核單薄的窠臼。

究其原因,是將社會環境的暗面具象化到某一兩個人物身上,而回避了社會議題的系統性。

比如“伏弟魔”、重男輕女這一類的議題就越說越俗套,像《歡樂頌》《安家》《親愛的生命》等電視劇里出現的重男輕女的母親形象已經愈發刻板化,成為該類題材的模板型角色。

“第三者”題材也已經從《蝸居》“進化”到了《三十而已》《我的前半生》,重點都放在“撕小三”上了,觀眾恨得牙癢癢,但也無暇再顧及背后可能折射出的新時代兩性關系了。

而同為“買房”題材的《心居》居然也變成了激烈的妯娌關系、爽文大女主走向了,“買房”這個中國特色社會議題變得平平無奇,甚至成了點綴。

只通過高濃度、高刺激性的橋段拱起觀眾怒火,“熱搜感”滿滿,但也脫離現實、缺乏共情力。

社會題材要脫離懸浮、振聾發聵,適當放棄一些“爽感”未嘗不是一種解法。

(喜歡本文的話,點擊頂部【AKA桃叨叨】關注,這里不缺好故事~)

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司