- +1

復旦通識·窺見英倫丨英格蘭中世紀的主教與主教區

【編者按】英國或許曾“為幸運之神眷顧”,自工業革命以來創造了一系列發展與擴張的“奇跡”。經歷兩次世界大戰以后,雖然其昔日的輝煌不再,而英國歷史仍舊給人類留下了豐富的遺產。復旦大學通識教育中心組織“窺見英倫”系列,邀請校內外不同學科的學者,從歷史的角度為主、輔以政治、經濟、社會、文學等多種視角,通過一系列個案與問題的討論,嘗試窺見英倫。以下是首都師范大學歷史學院教授,英國皇家歷史學會會士劉城的文章,原題為《英格蘭中世紀的主教與主教區》。

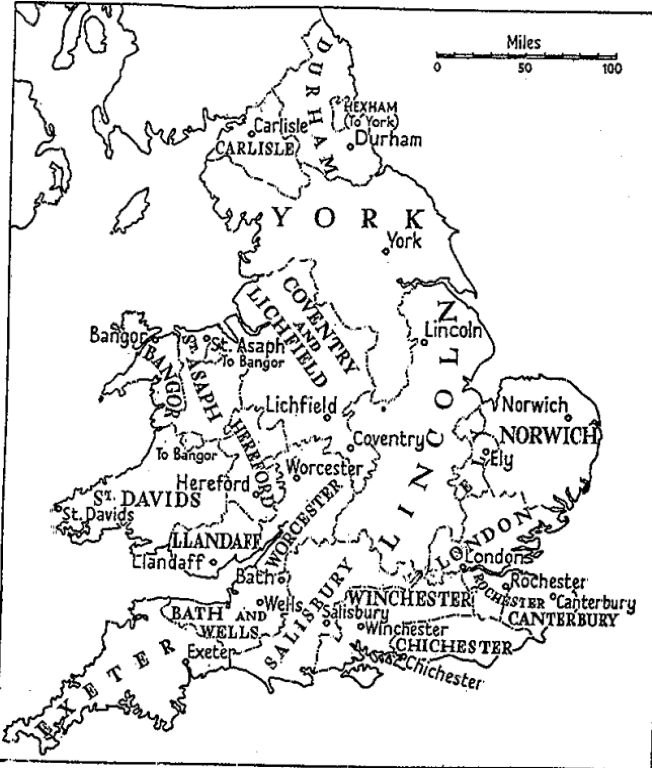

拉丁基督教會的權力體系呈現金字塔形狀,主教是教會組織運行的中樞。公元7世紀初年,教宗任命奧古斯丁為坎特伯雷大主教,在英格蘭創建了第一個隸屬于羅馬教廷的主教區。從此時起直至12世紀,在英格蘭與威爾士逐漸形成了21個主教區。其中17個主教區位于英格蘭(坎特伯雷、奇切斯特、伊利、埃克塞特、赫里福德、林肯、倫敦、諾里奇、羅切斯特、索爾茲伯里、溫切斯特、伍斯特、巴斯與韋爾斯、利奇菲爾德與考文垂、約克、達勒姆、卡萊爾),4個主教區位于威爾士(班戈、蘭達夫、圣阿薩夫、圣大衛)。從12世紀至16世紀,主教區的數量和主教區的界域范圍沒有變化。1540年代,亨利八世在解散的修道院遺址上新設6個主教區(牛津,切斯特,格洛斯特,布里斯托爾,彼得伯羅,威斯敏思特),其中威斯敏斯特主教區在1550年撤并,英格蘭與威爾士的主教區總數變化為26個。

地圖:英格蘭與威爾士的21個主教區,1133-1540年

主教區的地理范圍大小不一。最大的主教區是約克、林肯、利奇菲爾德與考文垂,最小的主教區是倫敦、伊利、卡萊爾。主教區的收入情況也不相同,而且貧富程度不一定與地域范圍大小成正比。最富有的4個主教區依次是溫切斯特、坎特伯雷、達勒姆、伊利,最貧窮的主教區是威爾士的班戈、圣阿薩夫。主教的權力和地位也存在很大差異。坎特伯雷主教、約克主教分別擔任坎特伯雷教省、約克教省的大主教。坎特伯雷教省管轄18個主教區,教省機構設置完備。約克教省屬下只有約克、卡萊爾、達勒姆3個主教區,教省管理機構設置相對簡單。羅切斯特主教依附于坎特伯雷大主教。倫敦主教負有為坎特伯雷大主教傳達政令的特殊使命。達勒姆主教區一度是抵御蘇格蘭人的前沿地帶,在長期的戰亂中享有極大的獨立性,被稱為“諸侯主教”。

主教是“主教區”的最高教職,主要履行三重職能:教區管理,教職監督,司法審判。三重職能涉及以下具體內容:(1)每三年至少巡查教區一遍,對僧俗兩界的道德行為展開司法調查,所獲案情提交給主教區法庭審理。主教區法庭也是教區管理和稅收監督機構,涉及主教區管理的各類事務大多可以提交給法庭。(2)對新任教職者實行資格審查,向司祭神品的教士授圣職,并且安置到教堂任職。(3)管理主教區的地產,以及主教座堂的建筑設施。上述三重職責顯示,主教更多地是充當教會事務的管理人,而不是宗教信仰的引領者。

事實上,主教一人難以獨自掌管如此眾多的事務。為了“使教會事務不致無人審理,教堂財產不致散失”,公元451年的查爾斯頓宗教會議要求各個主教區“設立管理人,協助主教處理教會事務”。由于教會法的規定,主教的職能被分割成幾個部分,由相應的人員和辦事機構承擔。

主教區最重要的管理機構是各類法庭,涉及教區管理的事務大多可以提交給法庭處理:(1)主教本人開庭主理的“聽審法庭”。審理重要的婚姻案與遺產數額巨大的遺囑驗證案、故意殺人案、高利貸案、圣殿庇護案、破壞教會財產案、宗教異端案、教職人士多次重犯的道德案。“聽審法庭”通常設有法律顧問,提供法律咨詢并參與司法審判。(2) 由司教總代理主持的“派出法庭”,以巡查教區的方式實現對教職界的管理。司教總代理代表主教巡查教區時,獲取涉及教職人士的案情舉報,對諸如不居教區、不履行教職、道德敗壞等行為加以懲戒。(3)由教務總長主持的“常務法庭”,審理涉及婚姻、契約等民事糾紛。常務法庭執行相當正規的司法審判程序,案件的審理經過法庭辯論、傳召證人到庭等程序之后才可以結案。常務法庭的設置也相對完整,有固定的開庭地點,配備有登錄員、公證人、傳票送達官等法庭辦事人員,有法學家充任訴訟代理人。“常設法庭”突顯了更多的司法性質,因而教務總長的任職者需要具備較高的法學素質。

以上法庭設置僅指一般情況而言,倫敦主教區是特殊的存在。歷史檔案記載中找不到主教聽審法庭存在的痕跡,主教常設法庭是倫敦主教區的最高法庭。常設法庭與派出法庭之間沒有明顯的界限,審理的事務有許多交叉之處。進入16世紀以后,原屬于常設法庭審理的事務大部分劃歸派出法庭,常設法庭實際上已不“常設”。派出法庭留存有1470年至1516年的詳細記載,法庭書記員逐日記錄下訴訟當事人的出庭起訴和答辯,為史學研究提供了珍貴的檔案資料。

代理主教分擔主教的宗教事務職能,諸如:主持圣職授職禮,主持堅振禮,為墓地、教堂、禮拜堂祝圣。代理主教之所以有資格代行主教的宗教職能,是因為任職者是具有“主教”神品的教士,在宗教信仰方面具備較高權威性。但是代理主教不享有司法權力、沒有專屬法庭,他們的權勢與地位不及司教總代理與教務總長。

“主教座堂教士團”是主教區內的一個特殊設置:在建制上處于主教區劃之內,但是獨立運行教士團法庭,單獨管理并且享有教士團名下的財產。教士團最主要的職能是協助主教經營主教區地產,管理主教座堂的建筑與設施。當主教職位空缺時,教士團的重要作用更加突顯:可以代行主教職權,可以協助司教總代理管理教區,可以行使選舉主教的權力。

教會法注重主教任職程序的規范化,從公元325年第一次尼西亞宗教會議起就陸續做出了相關規定。到1179年第三次拉特蘭宗教會議時,終于形成了關于主教選任程序的明確規定。為了避免因主教職位長期空缺而導致教會財產和教區管理受到傷害,公元451年的查爾斯頓宗教會議規定:當主教職位告缺之后,必須在3個月之內為新任主教舉行圣職授職禮。教會法將選舉主教的權力授予主教座堂教士團行使。第一次拉特蘭宗教會議規定:非經主教座堂教士團選舉,任何人不準為主教人選舉行圣職授職禮,違者將被免除職務并且永不敘用。第三次拉特蘭宗教會議規定:如果主教座堂教士團未能對主教人選形成決議,由教省一級的教職會議就此問題實行裁決。

教會法的種種規定,意在阻止俗界干預主教選舉。然而問題的復雜性在于,俗界也持有干預主教選舉的理由。在英格蘭與威爾士的21個主教區中,有20個主教區(羅切斯特主教區除外)持有“世俗性地產”,這是支持教職界生存、教會組織運作的物質來源之一。“世俗性地產”在本質上是具有封建性質的“采邑”,此類地產在教會與國王的關系中植入了封君封臣制度的因素。國王作為“世俗性地產”的封授人,也可以對主教行使類似于封君的諸多權力:在主教職位空缺期間對“世俗性地產”實行監護,享有地產上的勞役地租與實物地租等收益;收回犯有嚴重過失的主教持有的地產;當主教職位空缺時,安排新的繼任者。國王也延攬主教為王朝政治服務。持有“世俗性地產”的主教,以國王“直屬封臣”的身份參與王朝政治的運作:出席議會上院、協助國王對同級貴族之間的糾紛實行仲裁、擔任諸如中書法官、財務署總管、掌璽大臣之類的重要職務。由于“世俗性地產”的存在,圍繞著主教人選形成了主教座堂教士團、教宗、國王三方的博棄。選任主教不僅是決定由何人擔任教會管理人,也是選擇由何人享有“世俗性地產”帶來的收益以及履行相應的封建義務,國王不可能坐視教會自行決定主教人選。

國王對主教選舉的干預日盛,導致教士團享有的選舉主教權力越來越處于支離破碎的狀況。教會曾經多次申張自主選舉主教的權利,世俗君主也多次做出過尊重教會選舉權的承諾。亨利一世在1100年發布的加冕敕書中,承認“上帝的教會享有自由”。國王約翰在1215年發布的《大憲章》中,重申教會選任主教的自由權利不受國王干預。然而君主的承諾在很多情況下成為一紙空文,主教的職業生涯日益受到俗界的控制。

由何人執掌主教選舉權,涉及到主教人選的來源。教職界慣于推舉教會管理人或神學家擔任主教,此類人選在14世紀以后日漸減少。國王傾向于將主教職位作為酬勞賞賜給為宮廷服務的教職人士,既可以使重臣得到優厚的經濟收入又不必國王財政額外的支出。彼得·考特尼、約翰·莫頓曾經追隨里士滿伯爵亨利與約克王朝國王理查三世爭奪王位,也曾隨同亨利逃亡海外共患難。都鐸王朝建立以后,亨利七世以主教職位酬勞二位生死之交——彼得·考特尼任職最為富庶的溫切斯特主教區,約翰·莫頓任職教會的首善之地坎特伯雷主教區。他們二人還在國王政府擔任職務——考特尼在1485年成為掌璽大臣,莫頓在1487年成為中書法官。

本專欄內容由復旦大學通識教育中心組稿。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司