- +1

觀察|從鄉(xiāng)村實踐到藝術(shù)呈現(xiàn),再看“手藝再興”

當“手藝”成為一種過去式,何以再談“手藝再興”?

11月4日,“新文化制作人”項目第一季“手藝再興”以雙展并行形式在上海當代藝術(shù)博物館同步舉辦。左靖、王彥之策劃的《回到未來:穿越時代的屏障》和馮立星、吳有策劃的《狂人之丘》,以不同的切入點,邀請公眾共同討論中國手藝在當下的境遇與再興的可能。其中,《回到未來:穿越時代的屏障》以文獻的方式首次在上海全景展示了十余年來左靖團隊在鄉(xiāng)村的實踐,黟縣百工、木刻、玉扣紙、木活字,還有散落在各地的童謠在展覽中以實物和影像的方式穿插展示。

“技藝”是什么?在海德格爾認為,“技藝”是一種認知和看見的能力,它模糊了藝術(shù)和手藝的邊界。

手藝是時代與生活的記憶,在某種程度上也是人的替身。但在如今的中國乃至全世界,它因為記憶本身的流失而式微,因為價值觀的動搖而徘徊。所以,“手藝再新”不是“非遺再新”,希冀以各種創(chuàng)造性的方式賦予手藝生機。

上海當代藝術(shù)博物館館長龔彥認為,相比“策展人”的概念,“手藝再興”雙展的策劃者之所以稱為“制作人”,是因為展覽只是他們與公眾交流的一種方式,他們真正的舞臺和土壤在生活里、在社會中,而他們要面對的挑戰(zhàn)和復雜性遠勝于一個展覽。

碧山村外的清代“云門塔”

穿越時代的屏障:始于碧山實踐的“手藝”思考

提到鄉(xiāng)村建設學者左靖,很多人會想到“碧山”。在此“碧山”不僅僅是黃山腳下的徽州村落,還是一本雜志的名字、一種鄉(xiāng)村的實踐。《回到未來:穿越時代的屏障》關(guān)于“手藝”的講述也從碧山開始,這也是一切開始的地方。

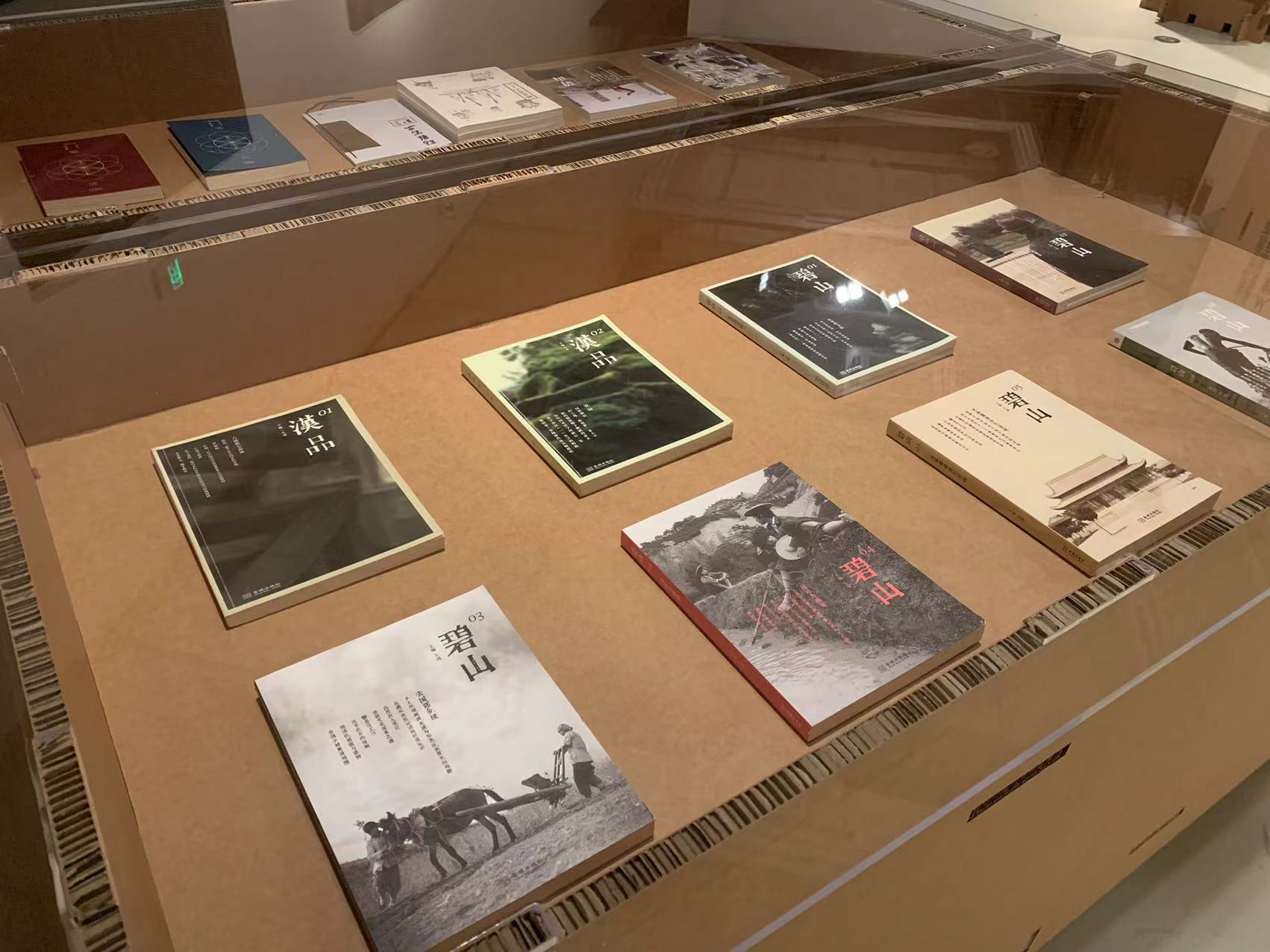

2011年,左靖開始“黟縣百工”的調(diào)研,這次調(diào)研延展出了后來的鄉(xiāng)村實踐、以《碧山》《百工》雜志探索吾鄉(xiāng)吾土吾民的美學觀念,激活民間百工在當代的新生和可持續(xù)發(fā)展。與此同時,鄉(xiāng)建團隊租賃下建于1964年的村供銷社(同時也是村祠堂),由上海漢室設計管理機構(gòu)設計改造后成為“碧山工銷社”,以“新百工,新民藝”為理念,開展工坊、出版、展覽、講座、駐村等多種內(nèi)容,勾連城市與鄉(xiāng)村的物質(zhì)和精神需求。2018年,D&D中國大陸首店“碧山工銷社”開業(yè),將日本“長效設計”的理念融入中國在地“手藝”創(chuàng)作……

《碧山》雜志

碧山工銷社外,“D&D黃山店”的招牌以及村民晾曬的衣服構(gòu)成獨特的生活場景。 供圖:碧山工銷社

《回到未來:穿越時代的屏障》展覽現(xiàn)場

《回到未來:穿越時代的屏障》以時間為線索,以“紙”搭建營展,展示自然建造在展覽以及當代生活場景中的應用方法。

此次展覽的策展人左靖和王彥之均是鄉(xiāng)村振興的實踐者,在他們看來,脫離社會土壤講述手藝是不成立的,“在當代社會,手藝處于邊緣中的邊緣,是農(nóng)耕時代的產(chǎn)物。進入工業(yè)文明之后,傳統(tǒng)社會結(jié)構(gòu)崩壞,當代的生產(chǎn)邏輯并沒有給手藝留一個位置,它成為一種微弱的余緒。這一根本性的癥結(jié),使得在‘民藝熱’方興未艾的今天,圍繞‘手藝復興’展開的諸多嘗試最終淪為一種‘曇花式’的宿命。”

所謂“穿越時代的屏障”是一種解題思路。在文明更迭導致手藝終究失落的今天,將其重置于一整套友好、克制的生產(chǎn)體系之中進行探討,扭轉(zhuǎn)工業(yè)引擎仍在推動的消費主義的思維慣性,拾回人與自然萬物聯(lián)結(jié)共情的方法,探索手藝背后的造物觀念及精神遺產(chǎn)在當代生產(chǎn)和生活中的應用。

展覽中播放的紀錄片《玉扣紙》海報

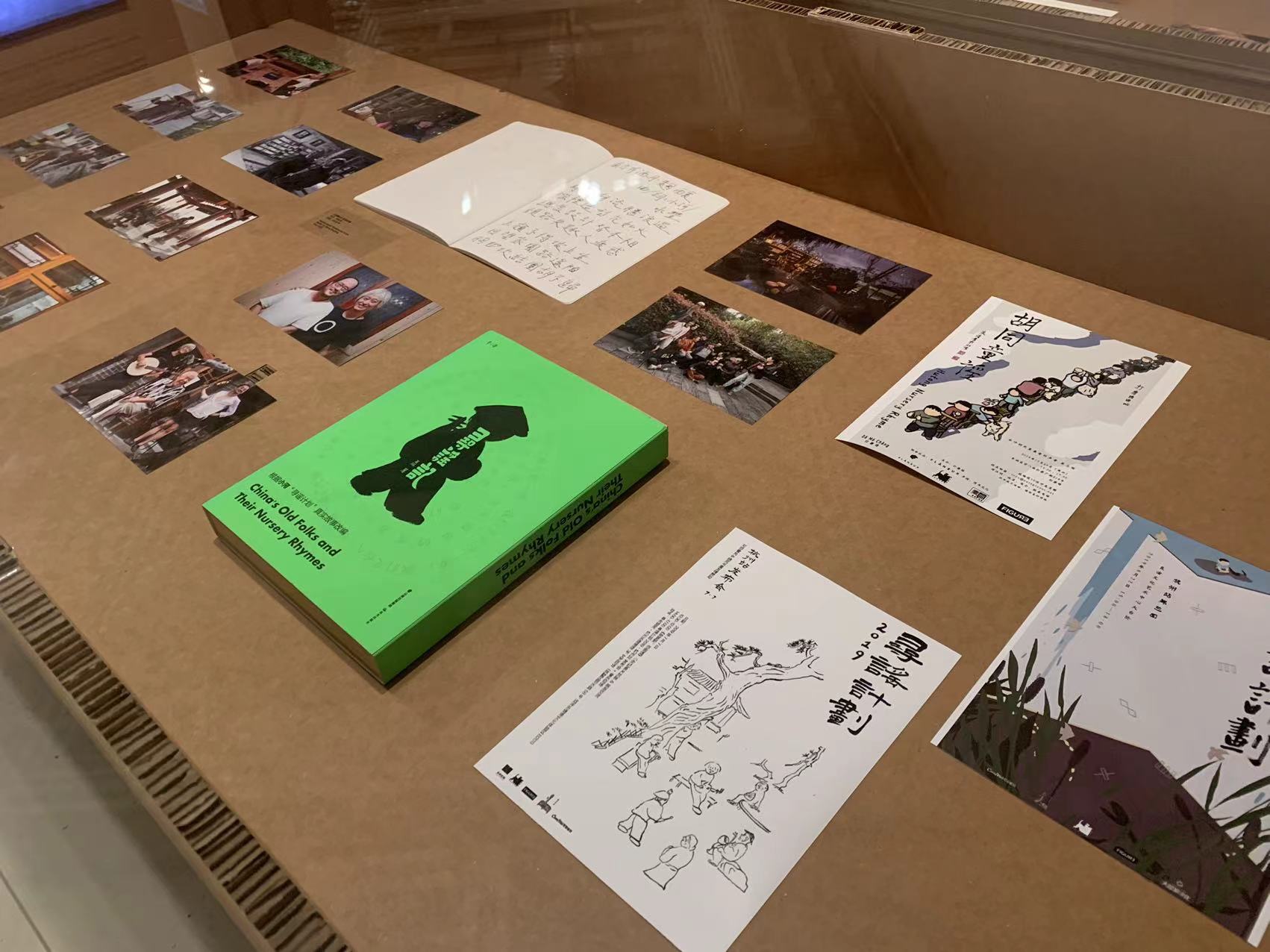

展覽以文獻的方式展示了十余年來左靖團隊在鄉(xiāng)村的實踐,黟縣百工、木刻、玉扣紙、木活字,還有散落在各地的童謠在展覽中以實物和影像的方式穿插展示。小河與鐘永豐以大陸鄉(xiāng)建和工藝復興為主題創(chuàng)作了專輯《回鄉(xiāng)記》,把身處當代藝術(shù)展廳的觀眾帶回鄉(xiāng)村的吟唱中。策展人之一的王彥之留學歸國后,也一直致力于鄉(xiāng)村藝術(shù)與建設的實踐,記錄中國本土與鄉(xiāng)村的力量,進行了不少藝術(shù)策劃策展。

策展人左靖、王彥之

展覽中,小河與鐘永豐以鄉(xiāng)建和工藝復興創(chuàng)作的專輯《回鄉(xiāng)記》的相關(guān)資料

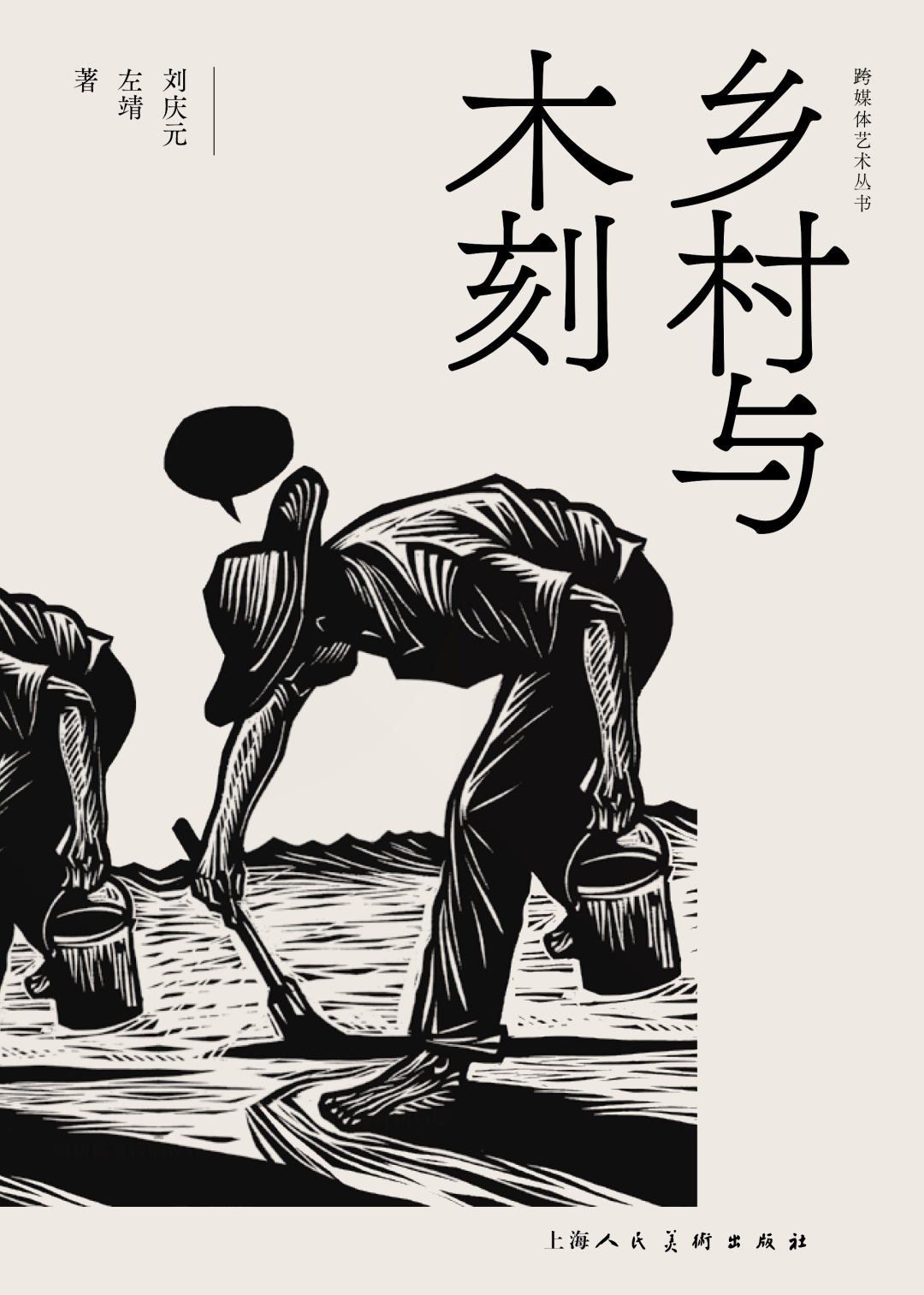

鄉(xiāng)村的力量表現(xiàn)在劉慶元的木刻中,從碧山項目開展之初,“鄉(xiāng)建”就成為其志愿“服務”的主要對象。從“碧山刻記2012”年歷開始,劉慶元的創(chuàng)作不斷與鄉(xiāng)村發(fā)生關(guān)系。畫面中,他想象了知識分子下鄉(xiāng)的各種場景,鄉(xiāng)村似乎從粗糲的現(xiàn)實中被抽離出來,成為知識分子棲身的新世界。

劉慶元關(guān)于鄉(xiāng)村的木刻。

此后十年多,劉慶元的木刻與左靖、王彥之團隊在各地的鄉(xiāng)村工作如影隨形。更多從事文化藝術(shù)的專業(yè)人員(包括策展人、藝術(shù)家、建筑師、設計師和研究者等)也參與到貴州黎平縣茅貢鎮(zhèn)、云南瀾滄拉祜族自治縣景邁山地區(qū)、浙江省泰順縣筱村鎮(zhèn)徐岙底村、河南修武大南坡村等進行藝術(shù)鄉(xiāng)建項目。展覽以文獻的方式回顧了基于鄉(xiāng)建的“在地”與“離村”實踐。

劉慶元×左靖:《鄉(xiāng)村與木刻》

徐岙底紅粬展館 攝影:朱銳

“鄉(xiāng)村考現(xiàn)學:修武的山川、作物、工藝與風度”展覽現(xiàn)場,河南修武縣大南坡藝術(shù)中心,2020年,左靖工作室提供

其中,福建省寧化縣的“玉扣紙和木活字”以手藝活化的角度被提出。“玉扣紙”是上品的毛邊紙,因其紙質(zhì)細嫩柔軟,色澤溫潤如玉而得其名。福建寧化治平鄉(xiāng)因當?shù)貎?yōu)良造紙條件,故制出的紙張歷來為國家檔案、史集、佛經(jīng)、族譜、賬本、重要契約等所選用。“木活字”因其保存年限更長,是寧化客家人沿用的印制族譜的方式,但卻極其費工、費力、費資。2010年,手藝傳承人、影像作者鬼叔中認識了一位修譜師傅,開展了《老族譜》的拍攝。十余年間,設計師楊韜和手工紙研究者湯書昆等也參與其中,共同努力,為一度遭遇存續(xù)危機的手工產(chǎn)業(yè)重回大眾視野,迎來了些許轉(zhuǎn)機。左靖作為親歷者,參與并目睹了這兩項手藝的困境與破局,并將它們用于《黟縣百工》和《碧山》的紙張和字體設計中。

“玉扣紙和木活字”部分展品

“這不僅是一個普通的展覽,它是一次十幾年來我們從事鄉(xiāng)村建設的脈絡、工作經(jīng)驗的展示。”左靖對澎湃新聞說。他還尤其提到了展廳入口左手邊一張源于1960年代安東尼奧尼電影《紅色沙漠》的油畫,這給當下討論手藝以及手藝如何再新提供了社會基礎。“順著展線走到最后,兩部源自云南項目的影片《最后的Ka Nan Xian》(Ka Nan Xian意為布朗族祭司)和《摩雅的世界》回應了入口的油畫。”

展覽現(xiàn)場,夏木織物關(guān)于“夏布”的成衣。

展覽還邀請了夏木織物和帕卓巴游牧人合作社,他們以復興具體手藝展開的務實實踐,以一種“社會設計”思維,為手藝再興提供參考方案;愈園計劃以和“手”相關(guān)的勞動和藝術(shù)實踐為線索,意圖重塑人與社群、人與生態(tài)之間的精神聯(lián)結(jié)。

“共振村聲”戲臺,碧山工銷社,安徽黟縣碧山村,2021年

狂人之丘,數(shù)字虛擬時代下藝術(shù)家反噬

如果說《回到未來:穿越時代的屏障》是一種源于實踐的展覽呈現(xiàn),另一組入選方案《狂人之丘》則從理論的角度回到東西方哲學的源頭,強調(diào)手藝作為一種認知和“看見”的能力。

《狂人之丘》展覽現(xiàn)場

《狂人之丘》以當代策展模式展出劉建華、袁旃、倪有魚、付小桐等11位藝術(shù)家每人各兩件作品。之所以以《狂人之丘》為名,是希望展覽不僅展出藝術(shù)作品最終的樣子,更多呈現(xiàn)藝術(shù)家“日常勞作”的過程,觀察他們?nèi)绾斡谩笆炙嚒睂⑸眢w與物質(zhì)世界連接,繼而看到不同于所謂“效率至上”的追求。《狂人之丘》的“制作人”馮立星、吳有均有著建筑師背景,所以他們所呈現(xiàn)的展廳,在展示藝術(shù)作品和講述作品誕生的過程中,運用了建筑搭建的語言,由此讓觀眾仿佛置身于藝術(shù)創(chuàng)作的現(xiàn)場。

李剛作品《底色》,及其所用顏料的研磨過程。

“相比于宏大敘事,我們更青睞平實細致的觀察。手藝作為藝術(shù)家的一種日常,在藝術(shù)家自己的主觀體驗中顯現(xiàn)。藝術(shù)家不斷用身體對抗材料塑形時所帶來的感官壓力,如錘子敲擊金屬,毛筆涂刷紙面,刻刀穿過木頭與石料。其作品本身就是對藝術(shù)家日常生活的忠實記錄。”馮立星說。

袁旃作品。

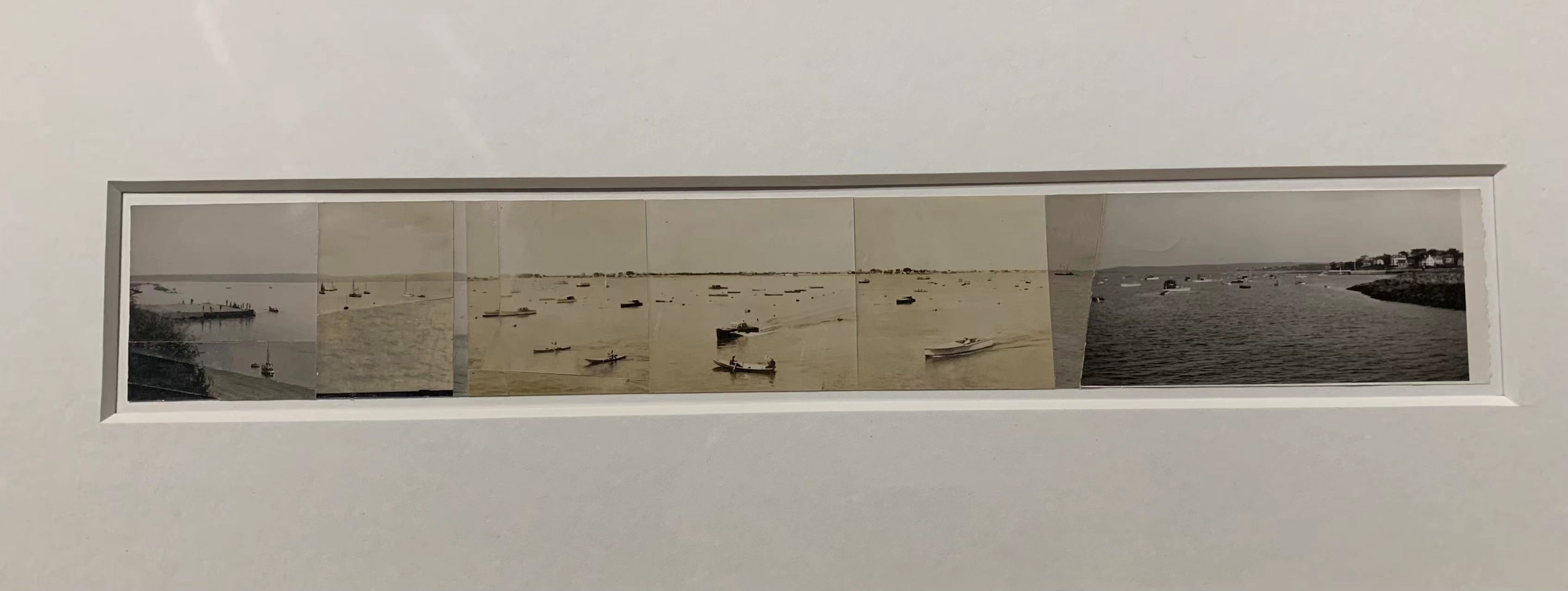

從某種程度上,《狂人之丘》或也可以理解為一種“瘋狂”。這種“瘋狂”之于藝術(shù)家袁旃,是經(jīng)由色和線的不斷交錯在畫面中構(gòu)筑起的云、石、水于動態(tài)與靜態(tài)之間的相競相生;于倪有魚則是以“反 photoshop”的方式將多年間收集自世界各地的數(shù)萬張老照片分類、剪切、重組,拼貼出虛構(gòu)的《逍遙游》圖景——在這里攝影不再是攝影,而是時間和空間的片段;而對于付小桐來說,“瘋狂”是無數(shù)次針刺破宣紙的低吟,直到針孔緩緩聯(lián)結(jié)成山脈和驚濤駭浪;邵譯農(nóng)的 “瘋狂”則是一種十年如一日的修行,他用油漆讓一棵沉睡水底千年的陰沉木繼續(xù)“生長”:上漆、打磨、披麻、掛灰、再上漆……時間、木頭、油漆、雙手及勞動合為一體,賦予朽木以新的年輪;于劉建華而言,是將隨手一畫以陶瓷燒制的形式重現(xiàn)。

倪有魚以照片拼貼構(gòu)成的《逍遙游》

倪有魚作品《逍遙游》背后,是數(shù)以千計的照片拼貼。

與此同時,PSA特別策劃的平行項目“手藝之家”,將以設置于場館三樓臨江平臺的臨時展亭為載體,分期呈現(xiàn)對于當下不同門類的中國手工藝展開的相關(guān)調(diào)研和文獻搜集。首期帶來《趁熱打鐵》以恩施鐵匠村與杜東宜、李共標、侯永濤的實踐,討論傳統(tǒng)手藝如何回歸當代生活、匠人對于手藝的自我突破和當代鐵藝的交流與傳播方式。

PSA特別策劃的平行項目“手藝之家”首期《趁熱打鐵》

展覽開幕當天,一場名為“重回手與藝的現(xiàn)場”的圓桌論壇以具有啟發(fā)性角度講述手藝在當下。《漢聲》雜志創(chuàng)始人黃永松以自己近半個世紀的關(guān)于民藝的田野調(diào)查道出“有好的手工藝才有好的輕、重工業(yè)”,上海科技大學創(chuàng)意與媒體學院副院長王受之以早川松古齋家族為例,講述日本竹工藝如何從傳統(tǒng)的“唐物”成為博物館的當代藝術(shù)收藏。“手藝再興”特約藝術(shù)家評委胡曉媛和設計師孫浚良從自身思考與實踐出發(fā),分析手藝與個體精神、物質(zhì)世界之間的關(guān)系。對談者包括龔彥、左靖、王彥之、馮立星、吳有。

“重回手與藝的現(xiàn)場”圓桌論壇現(xiàn)場

據(jù)悉,“新文化制作人”項目,是由上海當代藝術(shù)博物館與香奈兒文化基金于2021年共同發(fā)起的兩年計劃。該項目旨在為具有文化視野的探索者、創(chuàng)作者、實踐者、堅守者,提供全方位的展示和表達的舞臺,共同勾勒中國設計的未來面相,共同挖掘中國建筑的文化內(nèi)力。作為“新文化制作人”的第一季,“手藝再興”既是上海當代藝術(shù)博物館與香奈兒文化基金首個合作項目,也是雙方同舉藝術(shù)之力應對全球復雜環(huán)境的首次嘗試。

“新文化制作人”項目第一季“手藝再興” 將展出至2023年2月5日。第二季主題為“活性建筑”,將在明年夏季正式與公眾見面。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司