- +1

60歲的流浪女人,在垃圾堆上建起一座城堡

撰文 | 李漁

編輯 | 燈燈

十點(diǎn)人物志原創(chuàng)

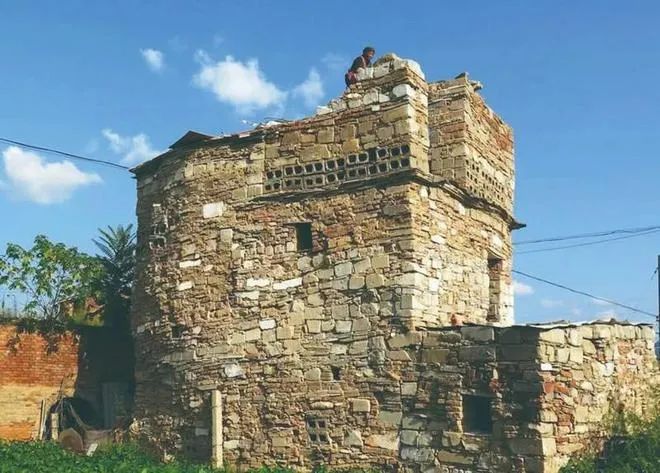

甘肅成縣村莊外的土坡上,曾經(jīng)屹立著一座三層高的巨大城堡。

城堡高達(dá)七米,形制似西洋建筑,尤其那座四四方方的塔樓,讓整個(gè)建筑看起來(lái)像一只獨(dú)角獸。

城堡的建造者張素英,是一個(gè)60歲的流浪者。從2012年到2018年,僅憑雙手,她用垃圾場(chǎng)里搜尋來(lái)的建筑垃圾,從無(wú)到有堆砌出了一個(gè)龐然大物。

沒(méi)人說(shuō)得清這個(gè)瘦小的女人是出于什么原因,要建造這樣一個(gè)極具個(gè)性的巨大建筑。張素英自己也從未給出一個(gè)明確的答案。2018年,這座城堡被當(dāng)做違章建筑拆除,張素英也離開(kāi)了村莊,繼續(xù)她的流浪生活。

有人說(shuō),這座建筑已經(jīng)不僅限于建筑本身應(yīng)有的意義,而是張素英的精神圖騰,代表了她的個(gè)性、尊嚴(yán)以及不被束縛的自由精神。

山村里的奇怪城堡

在北方,可以很容易找到一個(gè)類(lèi)似的地方:

一座蕭瑟的小村,村外是荒涼的原野。一條河溪蜿蜒而過(guò),盡頭連綿著幾座矮矮的小山。小山之上,又生出幾抹淡青的小山。

這是甘肅省隴南市成縣一個(gè)普通村落,過(guò)去這個(gè)樣,現(xiàn)在這個(gè)樣,恐怕到了將來(lái),依然這個(gè)樣。

唯一稱得上與眾不同的,只有村外黃土坡上,張素英的那座“城堡”——一座用磚頭、條石和空心磚砌成的三層小樓。和村子里那些千篇一律的紅磚瓦房不一樣,小樓更像是一座中世紀(jì)的西洋建筑:底層方方正正,第二層別出心裁留了一座露臺(tái),一個(gè)正方形塔樓從建筑正中心高高聳起,讓整個(gè)房子看上去如同一個(gè)“凸”字。

圖源/網(wǎng)絡(luò)

在衰敗、陳舊的山村中,這樣的“城堡”顯得與周遭一切格格不入,與其說(shuō)是一座房子,倒不如說(shuō)是一個(gè)充滿了想象力的藝術(shù)品。而這個(gè)藝術(shù)品的創(chuàng)作者張素英,是一個(gè)寄居在磚窯里的流浪女人。

她佝僂著腰,穿著從垃圾堆里淘出來(lái)的舊衣裳,緩慢地扶著木梯,艱難地攀爬到高墻上,然后拿著石塊和鐵絲,盤(pán)坐下來(lái),專(zhuān)心致志地開(kāi)始修修補(bǔ)補(bǔ)。天天如此,雷打不動(dòng)。

周?chē)囊叭僳E罕至,只有勞作的聲音此起彼伏。“嘩嘩啦啦”是張素英開(kāi)始攪拌起泥漿;“叮叮當(dāng)當(dāng)”是張素英正把一個(gè)石塊砸牢;“沙沙沙沙”,是張素英從木梯上攀爬而下,踏著積雪,步履瞞珊地走向河邊打水或是沿著公路,去尋找新的建筑材料。

在旁人眼里,那些摞滿殘?jiān)珨啾诘纳羁硬贿^(guò)是垃圾場(chǎng),然而對(duì)張素英而言,這卻是她給作品增磚添瓦的寶庫(kù)。幾塊磚頭、幾根鐵絲或者一大塊碎水泥,都值得讓她走上幾公里,一直走到了城市的邊緣,挑挑揀揀,再拿繩子在肩膀上綁牢了,一個(gè)人費(fèi)著力氣背回來(lái)到“城堡”前。

隨即,高墻上又?jǐn)鄶嗬m(xù)續(xù)又響起了那場(chǎng)“叮叮當(dāng)當(dāng)”的交響樂(lè)。直到夕陽(yáng)西下,萬(wàn)物漸漸融化在黑暗中,張素英才終于走出“城堡”大門(mén),日復(fù)一日,一如既往地先在墻根下站直了,然后一動(dòng)不動(dòng),像個(gè)驕傲的藝術(shù)家,默默地端詳起自己的作品,直至手中的一根香煙燃罷,才再次揣著口袋踱回自己棲身之所——黃土坡下,那所紅磚切成的舊磚窯。

一個(gè)特立獨(dú)行的流浪者

張素英并不是本地人。

2012年,她突然地出現(xiàn)在了這個(gè)西北村落里。本地人習(xí)慣稱呼她為老婆子,好奇地看著這個(gè)陌生老婆子在磚窯外豎起一面石墻,再把石墻變成房屋,最后房屋越來(lái)越多,漸漸形成了一棟龐然大物。這個(gè)女人也和這座龐然大物一樣,全身上下充滿了一種與眾不同的神秘氣息,沒(méi)有人說(shuō)得清她為什么會(huì)來(lái)到這個(gè)山溝,也沒(méi)有人說(shuō)得清她為什么會(huì)選擇在這里停留。

雖然乍看上去,她和普通的流浪者沒(méi)有多少差別:一頭花白的長(zhǎng)發(fā),一張被歲月摧殘過(guò)的蒼老面孔,說(shuō)起話來(lái)輕聲細(xì)語(yǔ),大多數(shù)時(shí)間里保持著沉默,常伴左右的只有兩條流浪狗,一條白狗,一條黃狗。

圖源紀(jì)錄片《張素英的“城堡”》

然而很快,大家就發(fā)現(xiàn)了她和那些邋里邋遢的流浪者并不同。盡管落魄,居無(wú)定所,可這個(gè)老婆婆卻在盡可能地保持著精細(xì)和考究。

她喜歡打扮,隨身揣著一把木梳子,空閑時(shí)便站在路邊,將一頭過(guò)肩長(zhǎng)發(fā)散落開(kāi),再饒有興致地一縷一縷慢慢梳好,指尖在發(fā)梢間輕巧地穿梭,綁出來(lái)兩條細(xì)長(zhǎng)的麻花辮,一左一右,在胸前來(lái)回晃蕩,仿佛掛了兩串俏皮的風(fēng)鈴。

她也喜歡漂亮衣服,黑黢黢的磚窯里,懸掛著從周?chē)鹘顷戈狗鰜?lái)的收藏品——五顏六色的襯衣、連衣裙或者毛衫,被她小心翼翼地清洗干凈,一件一件展開(kāi),用掛鉤高高吊在窯頂。窯頂漏了許多小洞,一束束陽(yáng)光從破洞傾瀉下來(lái),將衣服上的色彩照射得格外顯眼,在昏暗朦朧的氛圍中,如同一副絢麗的印象派油畫(huà)。

圖源/網(wǎng)絡(luò)

她還特別喜歡干凈,去修葺那座“城堡”前,總忘不了套上護(hù)袖,戴上手套,換上雨靴,然后再圍上一件破圍裙,偶爾還會(huì)在頭頂罩上一個(gè)塑料膜,全身上下武裝得嚴(yán)嚴(yán)實(shí)實(shí)。

甚至于每天入睡前,她也必須要拿出一條毛巾,先反反復(fù)復(fù)地擦拭那張“床”——磚窯正中的一個(gè)暗紅色破沙發(fā)。磚窯四面漏風(fēng),塵土飛揚(yáng)是常態(tài),無(wú)論如何打掃,這張“床”最后還是會(huì)臟,還是會(huì)落滿灰塵。然而張素英卻很固執(zhí),偏偏要這樣做,做完了,才抱來(lái)被褥,整整齊齊鋪好,手指再壓一壓,如同完成了一套儀式。

村民們并不討厭張素英的與眾不同。雖然搞不明白張素英為什么要蓋一棟奇怪的房子,更不明白她為什么要把這棟奇怪的房子蓋那么高,但是對(duì)她談不上不反感,甚至慢慢地,還有了一點(diǎn)欣賞的態(tài)度。

一方面,這得益于張素英的手藝。雖然用的全是邊角材料,也缺少裝飾和雕琢,但這座純手工搭建的“城堡”卻有一種粗獷的美感,尤其在這座亙古不變的村落,就仿佛一個(gè)高傲、特立獨(dú)行的闖入者一般,給平淡的生活增添了不少話題。

圖源紀(jì)錄片《張素英的“城堡”》

村里人認(rèn)為她很厲害,介紹起張素英來(lái),常常帶著夸獎(jiǎng)的口氣,“你看這個(gè)老婆子哦,厲害著呢,房子蓋什么樣,斜不斜,怎么蓋,她自己都能感覺(jué)到。”

而另一方面,則是因?yàn)閺埶赜⒁矊?shí)在讓人討厭不起來(lái)。她沉默寡言,做起事來(lái)輕手輕腳的,不做事時(shí),往往一言不發(fā),一動(dòng)不動(dòng)望著遠(yuǎn)方的山和云,似在發(fā)呆,似在思索。因此大多數(shù)的時(shí)間里,幾乎感覺(jué)不到她的存在。

偏偏她又很熱心。每每到了農(nóng)忙,不用人開(kāi)口,她就會(huì)不請(qǐng)自來(lái),熟練地操練起農(nóng)具,從頭到尾一言不發(fā)地幫忙,仿佛一切都理所當(dāng)然。而且奇怪的是,她并不收錢(qián),無(wú)論村民怎么塞錢(qián)給她,張素英始終拒絕,急了,干脆把錢(qián)扔在地上掉頭就走。

村里人摸不透她的脾氣,也不知道她在思考什么,但是明白,這個(gè)老婆子并不壞。

這樣日復(fù)一日的相處,大家漸漸熟絡(luò),張素英和那座“城堡”都成了村子的一部分。偶爾,她也開(kāi)始提及一些往事。在那些只言片語(yǔ)里,人們終于知道了張素英不是北方人,老家在千里之外的湖北新樂(lè)鄉(xiāng);知道了她出生于上世紀(jì)五十年代,到達(dá)成縣時(shí)已經(jīng)六十歲上下;也知道了張素英曾有過(guò)家庭,有過(guò)一個(gè)丈夫,并生下一個(gè)女兒,后來(lái)有一天毫無(wú)征兆地決定拋下一切,獨(dú)自開(kāi)始了自己的流浪生涯。

這像是《月亮和六便士》里才有的故事,主人公思特里克蘭德,人到中年,事業(yè)安穩(wěn),卻在某一天突然不辭而別,離開(kāi)熟知的一切,背井離鄉(xiāng)去巴黎尋求藝術(shù)。

對(duì)恪守傳統(tǒng)的人來(lái)講,這樣的舉動(dòng)顯然難以理解,過(guò)于離經(jīng)叛道,無(wú)異于天方夜譚。有人企圖為張素英的舉動(dòng)找一個(gè)合理的動(dòng)機(jī),向她打探起以前的生活:“張素英,是不是你丈夫?qū)δ悴缓茫俊?/p>

“他很好。”

“那你為啥走?”

“我不愛(ài)他。”她從容不迫地回答,口氣淡然,表情不喜不悲,卻聽(tīng)得人目瞪口呆。

也有人對(duì)她吸煙頗有微詞,說(shuō):“女人不能抽煙。”

而張素英的回答是一個(gè)絕妙的反諷:“但我就是女人。”

圖源/網(wǎng)絡(luò)

在世俗的觀念里,一切行徑總要分出正確與否,動(dòng)機(jī)亦需要一個(gè)解釋來(lái)使之合理化,不過(guò)在張素英身上,對(duì)錯(cuò)和解釋仿佛都變得太過(guò)空泛和教條了,她只需要遵從自己的內(nèi)心。

被記錄的張素英

那座“城堡”越來(lái)越高,終于有一天,吸引到了藝術(shù)家的注意。

孟小為是一名畫(huà)家,有一天驅(qū)車(chē)經(jīng)過(guò),一眼就被這座奇奇怪怪的房子震驚了。他覺(jué)得張素英有一種超脫普通人的氣質(zhì),于是決定以張素英為主角,拍攝一部紀(jì)錄片。

鏡頭下的張素英渺小而倔強(qiáng),在蒼茫荒涼的土地上,猶如一只孤獨(dú)的螞蟻,周而復(fù)始,折返于垃圾場(chǎng)與她的“城堡”之間。餓了,就在“城堡”外燒一團(tuán)火做灶臺(tái);渴了,就去河溝里灌幾瓶水。

圖源紀(jì)錄片《張素英的“城堡”》

那間棲身的磚窯沒(méi)有電,常年黑燈瞎火,而且不光漏風(fēng),也漏雨。每次去探望時(shí),孟小為都免不了擔(dān)憂她的安危。

他問(wèn)張素英:“最近好著呢吧?”

“好著。”

“沒(méi)啥病吧?”

“沒(méi)。”

“天氣冷得很,晚上冷不冷?”

“不冷。”

這是典型的張素英的回答方式。物質(zhì)上的煩擾她向來(lái)漠不關(guān)心,只有在孟小為勸她,房子夠用了,就不要蓋了,她才流露出一些不一樣的神情,嘴上說(shuō)著“不蓋了”,一轉(zhuǎn)身,又跑去建筑工地翻找廢棄石材,爬上高高的“城堡”,將一塊塊碎石鑲嵌在石縫間。

不知不覺(jué),這座城堡多了一扇漂亮的玻璃窗;沒(méi)過(guò)多久,二層上多出出了兩個(gè)立柱;再過(guò)一段時(shí)間,木梁不知何時(shí)被包裹了鐵皮,露臺(tái)上也新出現(xiàn)了兩堵圍墻。

風(fēng)雪里,張素英在蓋房;新年的炮竹聲里,張素英依然在蓋房。

孟小為勸她:“你蓋的根本不能住啊,而且特別的危險(xiǎn)啊,所以你為什么一定要修這個(gè)房子啊?”

張素英用不以為然的口氣說(shuō):“因?yàn)闆](méi)事做嘛。”她抓起攪拌好的泥漿,均勻地在石塊上涂抹,似乎是自言自語(yǔ)一樣講:“來(lái)年三月,房子修好了,住進(jìn)去。”從梯子上爬下來(lái),她轉(zhuǎn)過(guò)身,彎腰鉆進(jìn)黑咕隆咚的“城堡”,只輕飄飄地留下一句略帶嘲笑的反問(wèn):“你沒(méi)修過(guò)房子吧?”

這種口吻很像是英國(guó)電影里,那些居住在中世紀(jì)城堡里的古板貴族,高傲,不茍言笑,又固執(zhí)己見(jiàn),多數(shù)時(shí)間一言不發(fā),但凡張口,絕對(duì)妙語(yǔ)連珠,懟得人講不出話來(lái)。

張素英的做派也一樣很貴族。她雖然不善言辭,但待人接物很有禮節(jié)。孟小為來(lái)探望,她會(huì)主動(dòng)搬來(lái)椅子,伸伸手指,張羅著讓他去坐;下雨時(shí),見(jiàn)孟小為站在窯外,就主動(dòng)遞過(guò)來(lái)一把雨傘;吸煙也一樣,必然掏出火機(jī),要先給孟小為點(diǎn)上,接下來(lái)才輪到自己。

可以看出,張素英可能是一個(gè)出身不錯(cuò)的女人,她讀過(guò)書(shū),也認(rèn)識(shí)字,至少受過(guò)良好教育,大概率還懂得一些建筑學(xué)。這也讓她和普通的流浪者,在精神層面上有了顯著的區(qū)分。

而張素英也從來(lái)不認(rèn)為自己是一個(gè)流浪者,她更像恰巧走到了一個(gè)村莊,恰巧尋到了一個(gè)荒原,恰巧決定在荒原上蓋一座這樣的房。

圖源紀(jì)錄片《張素英的“城堡”》

后來(lái)孟小為說(shuō),他始終沒(méi)想明白,張素英是真的需要一個(gè)遮風(fēng)擋雨的地方,還是在構(gòu)建一種精神世界里的表達(dá),亦或二者兼而有之,現(xiàn)實(shí)世界和精神世界混合在一起,最終呈現(xiàn)出了這座復(fù)雜的“城堡”。

“城堡”消失了

就在張素英的“城堡”即將大功告成之際,忽然有一天,“城堡”消失了。

在《月亮和六便士》的結(jié)局里,思特里克蘭德最終燒掉了自己最偉大的作品。而張素英的作品則是被外力摧毀的。那座耗時(shí)五年,并花費(fèi)了無(wú)數(shù)心血的“城堡”,最終被定義為違章建筑。盡管遭遇過(guò)地震,盡管在地震里巍然不動(dòng),它卻最終抵擋不住一臺(tái)推土機(jī)的威力。不到一小時(shí),黃土坡上只剩下了一片破碎的磚瓦,高高地堆積在一起,堆積成了一個(gè)圓圓的墳。

與此同時(shí),張素英被人安置進(jìn)了收容所。

在孟小為的紀(jì)錄片播出后,網(wǎng)絡(luò)上對(duì)于這一部分曾經(jīng)有過(guò)不少爭(zhēng)議。有人譴責(zé)執(zhí)法人員的做法過(guò)于暴力;另一部分人認(rèn)為,這樣的舉動(dòng)是出于善意,“城堡”破舊而危險(xiǎn),本質(zhì)上是為了保障張素英和村民的安全。

無(wú)論觀點(diǎn)如何,這些說(shuō)法其實(shí)都是以旁觀者的角度,針對(duì)結(jié)果去評(píng)判行為的合理性。而行為的合理性,對(duì)于張素英來(lái)說(shuō)并不重要。重要的只有結(jié)果,這座“城堡”沒(méi)了。

圖源紀(jì)錄片《張素英的“城堡”》

聽(tīng)到消息后,張素英站在收容所門(mén)前,一如既往地沉默不言。幾天后,她偷偷溜回了“城堡”遺址,面對(duì)殘?jiān)珨啾冢肆鳒I,只能孤獨(dú)地坐在廢墟上,黯然抽幾根煙。

救助站里的生活算不上優(yōu)渥,但保障一日三餐,能夠遮風(fēng)擋雨。不過(guò)張素英顯然并不喜歡。沒(méi)過(guò)多久,她便又重新回到了熟悉的磚窯,過(guò)起了流浪者的生活。但是這一次,她沒(méi)有任何繼續(xù)停留的理由了。最后一次被人見(jiàn)到時(shí),她正背著被褥,匆匆向外面走。

有人喊她:“你要去哪兒呀現(xiàn)在?”

張素英的回答依然簡(jiǎn)潔:“往高處去。”

這個(gè)蒼老而驕傲的身影越走越遠(yuǎn),終于消失在了山坡上。導(dǎo)演孟小為在結(jié)尾的字幕寫(xiě)道,“人活著的內(nèi)在本質(zhì)是靈魂的自由,我想張素英的靈魂與她本人是分離的。她貧窮的其身之外,無(wú)有其二,她生活的每個(gè)日子中,常伴有陰郁、憂傷、不安、甚至是恐慌和小心翼翼,但她卻開(kāi)了一個(gè)讓他人視為荒誕的憂傷的陽(yáng)光下的‘玩笑’。”

孟小為常說(shuō),自己很像“張素英”,張素英沉浸在自己的世界里,鍥而不舍地搭建“城堡”,而他常常窩在自己的工作室,日復(fù)一日地作畫(huà)。

某種程度上,或許我們每個(gè)人都是“張素英”,是一個(gè)游走的人,一個(gè)過(guò)客,是自己人生中的流浪者。但精神層面的完整和獨(dú)立會(huì)讓個(gè)體變得獨(dú)特,讓一切重復(fù)的行為變得有意義,如同張素英最后留下的那句“往高處去”——高處在哪兒并不重要,重要的是我們始終懷有“往高處去”的勇氣。

參考資料:

1、紀(jì)錄片《張素英的“城堡”》

2、讀者《張素英和她的“城堡”》

3、紀(jì)錄片《張素英的“城堡”》60歲拾荒女如何徒手筑“城堡”導(dǎo)演專(zhuān)訪

4、網(wǎng)易,少先隊(duì)長(zhǎng),《張素英:一個(gè)無(wú)根無(wú)家的流浪者,倔強(qiáng)的用城堡構(gòu)建自己的新世界》

5、最人物《神秘女人,張素英》

原標(biāo)題:《60歲的流浪女人,在垃圾堆上建起一座城堡》

本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場(chǎng),澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請(qǐng)澎湃號(hào)請(qǐng)用電腦訪問(wèn)http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司