- +1

原一男:我始終相信攝影機可以還原時代的真相

石棉,天然的纖維狀硅酸鹽類礦物質,因為具有高抗張強度、高撓性、耐化學和熱侵蝕性、電絕緣性、可紡性,被認為是絕佳的防火、絕緣和保溫材料,并從上世紀四五十年代起廣泛用于建材及工業生產中。然而,石棉的粉塵一旦被吸入人體,就會在肺部沉積下來,潛伏期長達20-40年,期間可能引發石棉肺、肺癌、間皮瘤等多種疾病,因此各國陸續出臺條例法案限制其使用,去年更是被世界衛生組織列入一類致癌物的清單中。

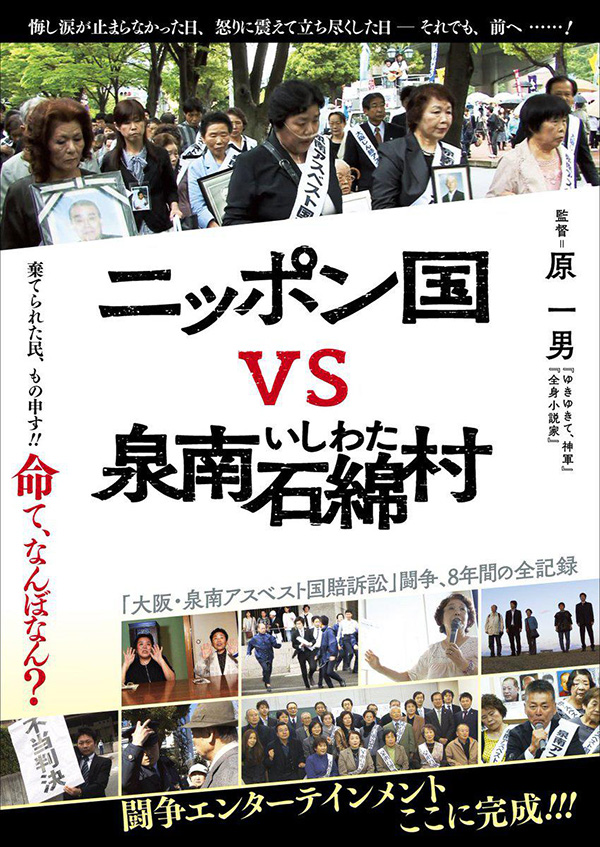

在《日本國vs泉南石棉村》的最后一幕,20多位石棉受害者的照片一一重現,最后鋪滿整個屏幕——正是在這部紀錄片拍攝期間,他們陸續離開了人世。大阪的泉南市曾是日本石棉廠集中地,畫面上的那些人,有的生前供職于石棉廠,有的居住在工廠附近。導演原一男用攝像機留下了他們余日無多的生活軌跡:整日身負氧氣瓶,呼吸急促,咳嗽不停,卻還要為了賠償跟日本政府對簿公堂,最終又都沒能等到塵埃落定的那一天。

這部約三個半小時的紀錄片是原一男久違的新作。從處女作《再見CP》(1972)問世,到去年《日本國vs泉南石棉村》首映,四十五年的導演生涯里,原一男只拍了五部紀錄長片(另有一部電視紀錄片和一部劇情片)。然而,憑借貫徹始終的“不為正義,只為提出意見”的獨特批判視角和對拍攝行為本身發起的道德拷問,這不多的幾部作品足以令他成為當今紀錄電影領域不容忽視的存在。在我看來,以“大師”二字冠之也無過譽之嫌。

在日前閉幕的第42屆香港國際電影節上,《日本國vs泉南石棉村》與原一男此前的兩部作品——《極私愛欲·戀歌 1974》(1974)和《前進,神軍》(1987)——構成了展映單元,導演本人也在《日本國vs泉南石棉村》放映完畢后,來到現場與影評人及觀眾交流心得。

跟2010年來上海時相比,此番現身香港的原一男并沒有什么變化,只不過兩鬢多了些許灰白,看上去像五十多歲,而生于日本戰敗那年的他,其實已經年過七旬了。這次在放映現場沒有看到他的夫人、也是他所有作品的制片人小林佐智子。當年,腿腳有些不便的小林女士不懈地在放映的教室里前后走動,以求從各種角度拍下原一男在臺上講話的身影,給我留下非常深刻的印象。

《日本國vs泉南石棉村》花費了八年時間拍攝,兩年剪輯,一年籌備發行。然而,最打動的我的并不是它耗時11年才終告完成,而是一位已經不年輕的紀錄片導演自我突破的勇氣與創作力。在原一男此前的作品中,不論是聚焦腦麻痹殘障青年的《再見CP》,還是直面他跟前妻情感糾葛的《極私愛欲·戀歌 1974》,抑或是跟拍反對天皇制的老兵奧崎謙三追尋當年日軍慘禍真相的《前進,神軍》,以及探索左派作家井上光晴虛實人生的《全身小說家》(1994),他的拍攝對象全是個體,且都是“按自己的方式活著”的強人或狂人。

然而,這次在《日本國vs泉南石棉村》中,石棉受害者都是普通得不能再普通的人;在記錄群像的過程中,又貫穿著一場曠日持久的訴訟案,被告還是高高在上的日本政府。

關于拍攝對象的轉變,原一男將其歸結為時代的變化:“昭和時代的人樂于去反抗,但平成時代的人可以滿足偏安一隅。在這個新的時代,政府之類的權力機構變本加厲,對民眾的控制也越來越強,不會給昭和時代那些自行其是的人留下空間。類似奧崎謙三先生那樣的人,不再有了。”

雖然這些普通人不是通常會引起他拍攝興趣的對象,但因為“始終相信攝影機可以還原時代的真相”,所以在最初的不適應和動搖后,原一男還是義無反顧地將鏡頭對準了石棉受害者。有趣的是,其實市民訴訟團體的領頭人柚崗先生跟他過去作品里的主人公非常相似。

柚崗先生本人并非受害者,只是為了給早年開石棉廠的祖父贖罪,才投身其中,即便打贏官司,他也得不到分毫好處。但在所有人里面,他又是態度最激進的一個。他會不顧律師的勸阻,前往首相府遞交陳情書;也會想要以身試法,強行沖入厚生省;而當最后大家都心滿意足的時候,也只有他一個人意識到抗爭并沒有取得真正的勝利。但原一男沒有對這個“熟悉”的人物表現出偏愛,并在他身上投射更多的關注,只是將他作為“昭和人”的典型,來對照“平成人”的表現和態度。能如此完成自我超越,真的讓人非常佩服。

雖然拍攝對象發生了變化,但原一男沒有在《日本國vs泉南石棉村》里拋棄他以往的拍攝態度,依舊選擇直接介入拍攝中,試圖通過向拍攝對象提問甚至挑釁,逼出他們更直接、真實的反應。

在日本紀錄片先驅小川紳介看來,中立的影像不存在,攝像機一定是站在拍攝對象的一方,去批判另一方,比如站在三里冢農民這邊去揭露國家機器的蠻狠。在原一男的作品中,影像同樣帶有批判性,但矛頭卻直指所有拍攝對象,而不僅是哪一方,甚至是指向拍攝者本人。因為介入到拍攝中的拍攝者,同時也被攝像機檢視著。

如果讓小川紳介來拍石棉村,影像的批判只會落在國家權力機構上,但原一男卻延展到受害者身上。雖然落實的分量不同,但同樣一目了然。

正如他在映后談中反復強調的,平成與昭和的很大不同是權力機構變得愈發強勢。對于日本政府的現狀,他無疑是失望的。片中與之對應的影像是首相府的警衛森嚴,想要遞上陳情書的石棉受害者不論如何都休想進入;厚生省又只會派些低層的年輕公務員來應付他們,一遍遍重復車轱轆話,即便他們連續二十多天前往報到,部門負責人直到最后一天也沒有現身。

而對于石棉受害者,原一男可謂“哀其不幸怒其不爭”。一方面,他被這些人的善良治愈,另一方面又“發現他們實在善良過頭了,即便受到政府的不公對待,也不會感到憤怒,也不懂得反抗”。習慣于把攝像機當作反對權力的武器的原一男,無論如何也不可能認同受害者最后對政府的感恩戴德。

正是因為帶著這種矛盾,令原一男過往通過制造與拍攝主體的種種沖突來完成拍攝的方法不再行得通。他的解釋是,普通人習慣于保護隱私,即便他故意用言語刺激,他們也不會在鏡頭前盡情展現真情實感。對此,他在無可奈何之下帶著幾分遺憾。

然而,從地方法院打到高等法院的訴訟,如同劇情片一般懸念迭起,達到了消解拍攝主體的平淡感的效果。但原一男又“不希望人們把我的這部片子單純看作是一場訴訟,我關心的是,參與訴訟的這20個人到底是怎樣的人。所以我想了解這些人的方方面面,以及這場訴訟到底給他們的生活帶來了什么影響”。

于是,訴訟的過程與受害者的群像交叉呈現,又融合成一個整體。如此一來,濃縮了八年乃至很多人一生光陰的三個半小時片長,不但毫不冗長,反倒恰到好處。

以下為今年香港國際電影節上,原一男在《日本國vs泉南石棉村》映后與影評人及觀眾交流的輯錄,他在其中具體談到了自己如何接觸到紀錄片的拍攝、為何在1994年拍完《全身小說家》后久未有作品問世、拍攝這部新作面臨的最大挑戰等問題。

紀錄片就應該記錄時代的改變

Q:據我所知,你是從當今村昌平的助理導演開始電影生涯的,那么你又是如何進入紀錄片領域的呢?

A:事實上,我從來沒有當過今村先生的助理導演。我是從電視開始接觸到紀錄片拍攝的,最初跟隨在日本非常有名的電視紀錄片制作人田原總一郎先生。他對我影響非常大,正是他引領我進入這個領域。

具體我是怎么走出第一步的呢?其實我本來想要當一名攝影師,還在銀座的尼康沙龍辦過展覽。在展覽上,我遇到了一個非常年輕的女孩,她身體有些缺陷,卻一路從出生的鄉村來到東京。我們熟悉以后,她告訴我說,她很想拍電影,并且希望我能幫她一起拍。這個女孩個子小小的,看上去就像是個高中生,而且她長得很漂亮,所以我當然就一口答應了。后來,她成了我的妻子。這就是一切的開始。

Q:我發現在這部作品中,你的拍攝又有了革新,因為它跟你之前的作品很不同。

A:的確,《日本國vs泉南石棉村》跟我之前拍的四部紀錄片都不一樣。以前我的作品的主人公都非常強勢,都是按自己特有的方式生活的人。這四部作品的時間跨度大約有三十年。之后,我也一直在尋尋覓覓類似的拍攝對象,中間花了大約有十年之久,始終沒有找到想拍的人。我很困惑,反復地想為什么?到底是什么原因?終于,我想通了,原來是時代變了。昭和已經永遠終結了,現在已經是平成了,一個完全不同的時代。社會結構、氛圍、大環境、人們的想法……都改變了。昭和時代的人樂于去反抗,但平成時代的人可以滿足偏安一隅。在這個新的時代,政府之類的權力機構變本加厲,對民眾的控制也越來越強,不會給昭和時代的那些自行其是的人留下空間。類似奧崎謙三先生那樣的人,不再有了。

因為找不到想拍的人,我感到很迷茫,也很失落:接下來該干點什么呢?然而,在度過了十年的混沌期后,我又有一種強烈的想要拍攝一部新的紀錄片的欲望。就在這個時候,我突然接到了一家電視臺的邀請,問我對石棉受害者這個題材是否感興趣。老實說,當時我根本就不清楚自己是不是真的想拍,但我還是接了下來,因為我真的太渴望拍片了。于是,我開始接觸這些石棉受害者。見的人越多,越發現他們跟我之前拍的人差得很遠——他們都是最最普通的人。我一直在心里自問:“天哪,我真的能通過他們拍一部有看頭的紀錄片嗎?到底要不要拍下去?”感覺就好像進入了黑洞,不知道出口在哪里。

經過一番斗爭后,我還是決定要拍下去。然后,我就在想這些受害者究竟是什么樣的人?他們明明受到了政府的不公對待,為什么表現得一點都不生氣?他們明明應該很憤怒!可是,他們都很溫和,總是請求政府能做點什么,可政府只是繼續無視他們。我越來越覺得他們應該更憤怒,應該理直氣壯地要求政府有所作為才對啊!加上我總是不由自主地拿他們跟我之前的拍攝對象比較,不免產生了一種強烈的挫敗感。我決定不能只是單單站在攝像機后面,一定要采取行動才行。于是,我走到攝像機前,直接問他們:“你們為什么不生氣?”

Q:接著上面的問題,有一種說法是,紀錄片的拍攝必須建立在跟我們生活的時代的各種關聯上;時代在變,紀錄片拍攝的方法也應該隨之應變,你認同這種說法嗎?

A:是的。我認為紀錄片就應該記錄時代大環境——比如社會的變遷。這就是我一直秉承的紀錄片的拍攝理念。我之前的作品記錄的就是昭和時代,比如《前進,神軍》,主人公奧崎先生和他所經歷的那些事都只屬于那個時代。而現在已經是平成時代,政府更強大,個人顯得更無力,就好像那些石棉的受害者,我很希望能用鏡頭真實地記錄下這一切,所以我才決定要完成《日本國vs泉南石棉村》這部作品。我始終相信攝影機可以還原時代的真相,這正是紀錄片的力量所在。

這一次很難走近拍攝對象

Q:我想就紀錄片導演的能動作用跟原一男導演做些探討。在你之前的作品中,你都會很深地介入拍攝對象的生活,但你在拍攝《日本國vs泉南石棉村》時,其實更多的是從旁觀察。這就帶來一個問題,到底攝影機在拍攝過程中應該發揮什么作用?相信作為一名紀錄片導演,你一定會有這樣的經驗,當你舉著攝像機進入到拍攝環境中,在場的人一定會覺得驚訝或者奇怪,有沒有可能做到讓攝像機發揮作用的同時,又不會引起人們的過度反應?

A:通常情況下,我首先會考慮的往往是如何讓攝像機的作用發揮到極致。因為在拍攝現場,攝像機和我就是一體的,我的眼睛就是攝像機的鏡頭,我是透過它來觀察拍攝對象的,發現他們的真實情感和欲望,并且進入他們的內心世界。但是這次的情況有所不同,前面我已經說了,這次我拍的都是最普通的人,普通人通常會有保護隱私的自覺,不會愿意在攝像機前面展現自己生活的每一部分。這點跟我之前的拍攝對象完全不一樣。過去的拍攝對象,比如奧崎先生是完全準備好要被攝像機一覽無余,所以他們不會在乎我離得有多近,我可以隨心所欲按我自己的方式來。糟糕的是,這次鏡頭對準的那些普通人,他們不會讓我涉足到過于私人的領域。我努力想走得更近些,但還是行不通。

從另一方面來講,這也反映了平成時代的人的生活態度。我深切地感受到現在日本政治環境的惡劣,可以說,安倍晉三是第二次世界大戰后最糟糕的日本首相。他試圖毀掉二戰之后人們通過抗爭好不容易爭取來的民主制度。但是,你再看看那些普通人,他們根本不在乎這些。這就是我最想通過這部作品反映的現實。

Q:有一種關于紀實影像工作者的說法是:你拍得不夠好,那是因為你離得不夠近。那么,你究竟想與拍攝對象離得多近呢?過去你總是離得很近,這次卻保持著一定距離;但是過去你的主題是個體,這次的主題是一個事件,很多人被卷入其中。是不是接近一個人的方法和接近一件事的看法,原本就有很大差別?

A:這次拍攝的普通人都很注意保護隱私,他們并不希望自己過多地曝露在鏡頭前。同時,一旦他們意識到了鏡頭的暴力語言,就會退回到自己的私人領域,代表他們不想再拍下去了。這不是我能預料到的局面。而我總是想用鏡頭逼出人的真實情感,甚至是他們自己之前都不知道該如何表達出來的情感,這些混亂的情感往往很難用語言說清,需要有類似兔子覓食時的靈敏度才能捕捉到。但這次我卻沒能成功。盡管我一次又一次地嘗試,但他們就是不讓我走進他們的內心。

這部紀錄片前前后后拍了八年。八年不是一段短暫的時光,但我始終沒有接觸到這些人的私生活領域,我常常問我自己:為什么他們就是不允許我進入他們的隱私領域?為什么他們把真正的情感藏得那么深?

除了這些人以外,這部紀錄片的確事關一場訴訟,這場訴訟就好像是一場戰爭。但我不希望人們把這部片子單純地看作是關于這場訴訟,我關心的還是,參與訴訟的這20個人到底是怎樣的人。所以我想了解這些人的方方面面,以及這場訴訟到底給他們的生活帶來了什么影響。因為有20個人之多,我不可能每個人保留個兩個小時的影像內容,所以就必須濃縮一下他們的人生。即便如此,我還是想盡可能地表現在八年的整個訴訟過程中,這些人起了什么變化。我還想表達為什么我無法用過去的拍攝方法去表現這些人。答案都在這部紀錄片里。

當你應該發火的時候,你要發出來才行

Q:拍攝中遇到的最大挑戰是什么?

A:正如我剛才反復提到的,這次我拍的都是普通人,所以最大的問題就是怎么捕捉到這些平凡的人的有趣或者說不平凡的一面。我試圖盡量靠近這些人,故意用問題去刺激他們,可他們不為所動,還是表現得很普通。于是我只好反復去嘗試,就那么持續了八年時間。在這個過程中,我也逐漸明白了,他們不可能像奧崎先生那樣肆無忌憚地表現出強烈的情感波動,但是當他們很多人聚在一起時,比如說開會商討對策時,我會發現今天他們中的某個人有心事,于是我就耐心地專門跟拍這個人。當我剪輯的時候,會把那些能反映我當初感受到的他的情緒的畫面挑選出來,再把這些畫面串聯起來看,然后我漸漸明白了我應該如何呈現這些普通人的面貌。在我看來,這是一種非常基本但也非常真誠的面對拍攝對象的方式。

Q:在你拍攝過程中,有沒有什么會讓人感到特別恐懼的事?或者說,有什么是你想讓觀眾感到恐懼的事?因為在你之前的作品中,“恐懼”似乎是個繞不開的主題。

A:這部作品跟我之前的作品很不一樣,我倒沒有遇到什么特別恐懼的事。只是我有些特別的感觸:我的鏡頭對準的是一些非常誠實、非常淳樸的人。事實上,在拍他們的時候,我也同時在拍攝另一個社會群體,是一群水俁病受害者。看上去他們的境遇很類似,但發生的時間不一樣,水俁病多數發生在1960年代。因為抗爭了太多年,這些人都已經筋疲力盡了。有些人打贏了官司,有些人卻輸了。這個團體里的每個人似乎都把心封閉起來了,而且勾心斗角特別厲害,有的人不認同別人的想法,就會想方設法把對方踢出去,整體氛圍非常壓抑。所以,盡管我竭盡全力去拍攝,但三天之后,我的情緒也變得很低落,感覺不行了,自己還是需要喘口氣,于是我又跑回去拍石棉村。通過拍攝他們,我能獲得某種治愈。

一方面,我很喜歡石棉受害者團體的融洽氛圍;另一方面,在訴訟過程中,我發現他們實在善良過頭了,即便受到政府的不公對待,也不會感到憤怒,也不懂得反抗。所以,我陷入一種矛盾中,我既欣賞這些人純良的本性,又恨鐵不成鋼,因為這種純良有時候并不可取,無論如何他們一定要改改才行啊。八年的拍攝,我一直糾結于這種矛盾的心理。這是拍攝這部作品我面對的一大難題。

我發現這也不是個案,比如在福島,那里發生了什么大家都清楚,有外國電視臺過去拍攝,看到即便是面對那么重大的災難,但人們還是維持良好的秩序,規規矩矩排著隊,等待領取食物,完全服從安排。外國人會覺得這很不可思議,很了不起,但是我認為正是因為政府的錯誤,才會導致災難的發生,人們不應該那么順從、平和地接受這一切。在我看來,當你應該發火的時候,你要發出來才行。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司