- +1

明清時期,古人的生活比你想象的熱鬧、有趣、開放

近期,《戀戀紅塵》第三版終于出版了。本書以明清以來的江南城市為題,試圖展現一個更加“豐腴”的歷史場景。

作者李孝悌聚焦于容易被忽視的側面,其研究路徑不是對宏大歷史的敘述,而是對“細節”和“日常性”的文化的探究,讓人耳目一新。

書中以文集、情歌、戲曲等資料,對士大夫階層、一般民眾階層的感情、情欲等感觀領域,進行大膽的描述和復原;又或以畫報作為線索,探討上海近代城市文化中傳統和現代的“糾結”。這些城市中熱鬧、世俗、真實的市民生活豐富了我們對歷史、文明的想象。

繁體版序言(節選)

文 | 李孝悌

本書中收錄的,是我在過去五六年間發表或寫成的文章。其中除了《明清文化史研究的一些新課題》屬于研究回顧一類的文字,《上海近代城市文化中的傳統與現代》及《18世紀中國社會中的情欲與身體》兩篇文章,是以城市和鄉村的一般民眾為主體,其他六篇都以上層士大夫文化為研究重點。

如果和我之前的研究放在一起來看,由近代向傳統,由群眾向士大夫,由大眾文化向精致文化移動的軌跡確實非常明顯。

其中除了《18世紀中國社會中的情欲與身體》一文,轉變的背后其實還是有一定的脈絡可尋。

1985年我剛到哈佛讀書時,一方面隨著孔飛力(Philip Kuhn)教授有系統地閱讀清代檔案及民眾叛亂的數據,一方面為了繳交學期報告,在燕京圖書館的書架間毫無目的地翻覽可能作為報告題材的數據。

在泛漫無所歸依的搜尋中,我被《白雪遺音》《霓裳續譜》中質樸的情歌和少女大膽、熱烈的偷情場景所吸引,并以此為題,交了我的第一篇英文報告。

這些被“五四”時代的學者高度評價的俗文學資料,成為繼民眾叛亂的檔案文獻之后,另一個引我進入民眾世界的踏腳石。

此后我十幾年的研究興趣,就集中在這個由民眾/社會所衍生出的民眾/文化史的范疇。

我對民眾文化的興趣,在某一個意義上,和我當時所受的社會史訓練有極大的關聯,就是同樣以下層社會和普通民眾為主要的研究對象,而和政治、外交及思想史研究中以上層社會或統治群體為主體的研究,有極大的差別。

雖然我后來慢慢了解到,我的第一次“文化轉向”,在認識論和方法論上,其實和社會史也大相徑庭。

這種對民眾文化的興趣,從18世紀(及19世紀初)的情歌開始,持續了十幾年,中間經過漫長的論文寫作,一直延續到本書中的另一篇文章《上海近代城市文化中的傳統與現代》。

在這個過程中,不論是18世紀的情歌、檔案中的口供、義和團民眾的宗教想象或是《五部六卷》中對“真空家鄉、無生父母”的核心觀念的反復演繹,都不斷以其直接動人的文字、情感、思想和豐富的想象力,對我產生極大的震撼。其強烈的程度,和我讀社會史學者從組織、結構的角度分析中國鄉村社會時的感覺,不相上下。

但一方面因為在鄉村和民眾之中逗留的時間已經甚長,一方面因為在寫博士論文《近代中國的戲曲、社會與政治》時,了解到揚州文化在海派文化形成之前的重要位置,和梁啟超對《桃花扇》一劇的高度評價,我決定將研究的重點從近代、民眾轉移到傳統、城市和士大夫文化上。

我在寫《上海近代城市文化中的傳統與現代》一文時,受到已故的思想史家史華慈(Benjamin Schwartz)教授對“傳統”與“現代”這組觀念很大的啟發。現在看起來,這篇文章倒頗具象征意義地使我的研究從備受西力沖擊而令人“厭倦”的現代中國,過渡到文化形態迥然不同的傳統世界。

這本論文集中以鄭板橋、袁枚、王士禛為題的三篇文章,都以17、18世紀的揚州為主場景,對上層士大夫別具雅趣的生活內容,作了細部的描述。

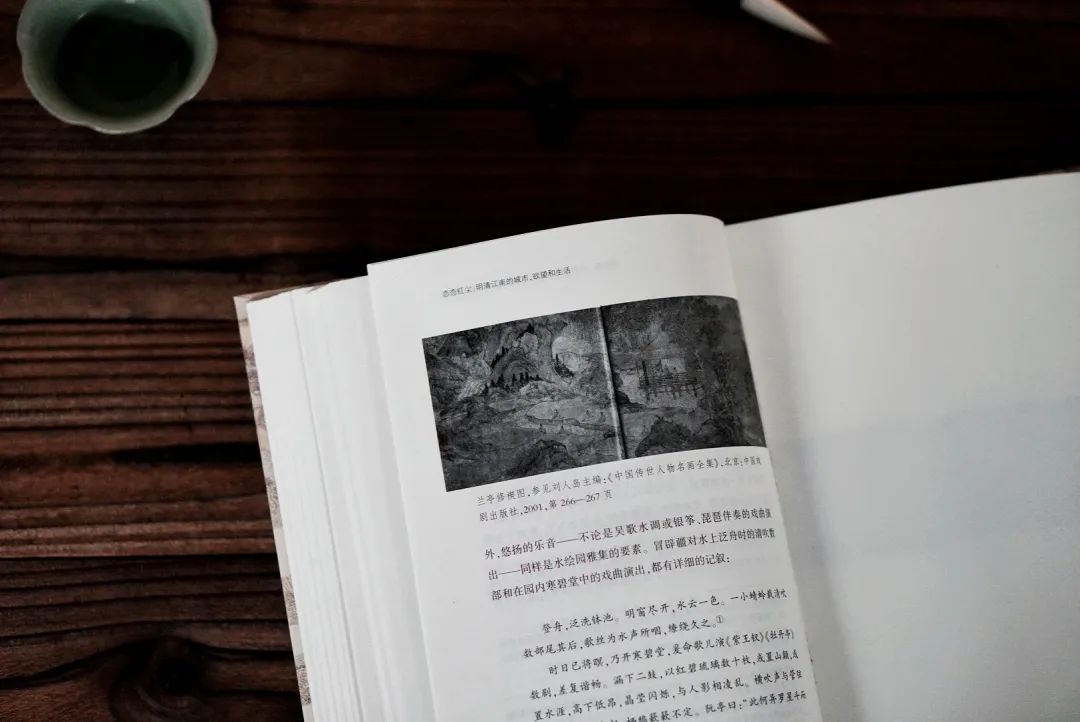

在寫王士禛一文時,我進一步了解到,對許多像冒辟疆一樣的明清之際的士大夫而言,明末金陵才是回憶和歡樂的活水源頭。所以我再次轉移戰場,從20世紀的上海到17、18世紀的揚州,進而由冒辟疆水繪園所在的揚州府,上溯到明末的南京。

從清代揚州轉到明末南京,與王士禛素有交游的冒辟疆無疑扮演了關鍵的角色。另一方面,從最初透過梁啟超對《桃花扇》一劇的評價而開始細讀劇文起,我就希望將來有機會能將劇中的情節和文字寫入論文之中。一路輾轉進入南京后,多年的宿愿終得實現。

《桃花扇底送南朝》一文雖然是我另一個以明清南京為題的新研究計劃的起始之作,但我一方面是透過梁啟超這位融合傳統與現代的史學大師的導引和批注,進入《桃花扇》的世界;一方面則因為冒襄對明末金陵繁華歲月的追憶,委實過于強烈而鮮明,引發了我同樣強烈的好奇心,一入南京而不可收拾。

將這篇文章收入本書中,不論是從傳統與現代的對照,水繪園對明末金陵風華聲教的演繹,還是從《桃花扇》一作和冒襄的關系而言,應該都不算是過于突兀。

既為我從20世紀上海進入17世紀中國城市的漫長旅程,找到一個休憩的驛站,也多少有些憑吊告慰前人的意思。

但不管使用的題材是近代上海的城市讀物,18世紀流傳于城市、鄉村的情歌,還是明清士大夫的詩詞、戲曲創作,這些文章最明顯的一個共同主題就是逸樂。我在文章中,對逸樂生活在思想史和文化史上的意涵,都有比較詳細的討論。

這里要強調的是:耳目聲色之娛當然有可能在有錢、有閑的統治階層或上層社會(包括皇室、官員、士大夫及商人)中占有比較醒目的位置;對生活在淮北、魯西北、魯西南或川楚交界等土地貧瘠、叛亂頻仍的下層民眾而言,溫飽尚不暇,物質感官上的享樂,似乎成了一種遙不可及的反諷。

但如果我們把這些西方中國社會史學者作過最好研究的地區放在一邊,而將焦點轉移到16、17世紀的江南、華北、長江中下游或是珠江三角洲的城鎮,我們看到的可能是一個不一樣的民眾日常生活的景象。

放在這樣的脈絡下來看,我對18世紀中國社會中的情欲和士大夫逸樂的描寫,似乎可以看成是一個重新審視中國人日常生活內容的參照點。

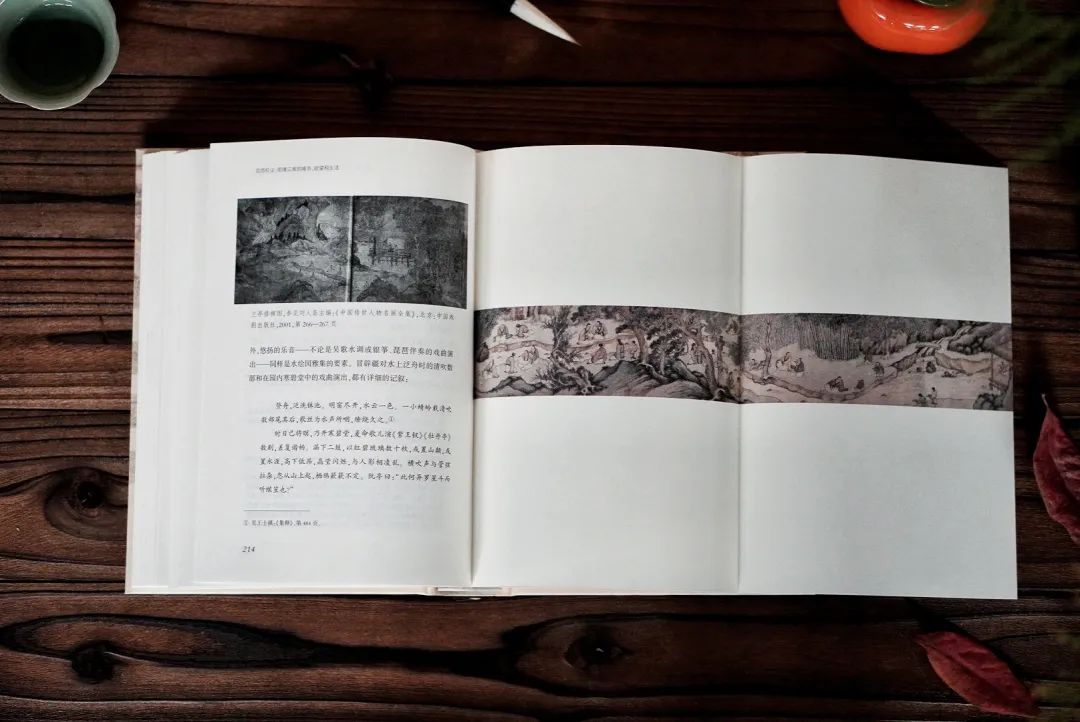

我最近信手翻閱大陸學者董新林寫的《墓葬:歷代帝王及百姓死后的家》,深深為大量墓葬圖像中不斷出現的宴飲圖和樂曲演出的散樂圖所震撼。

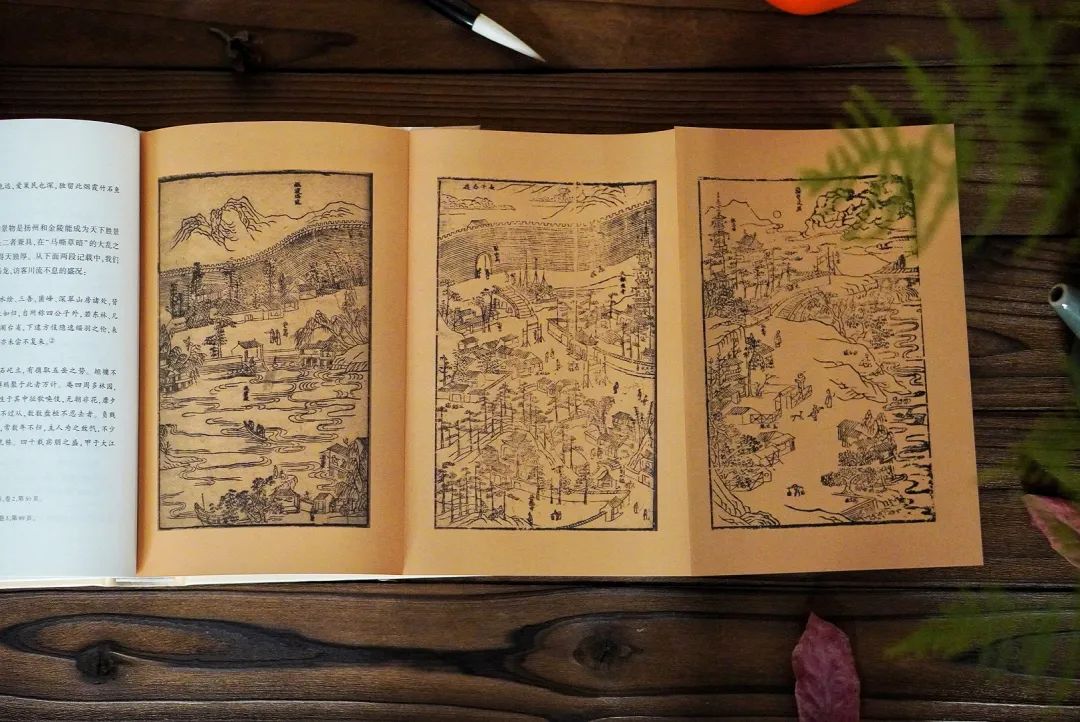

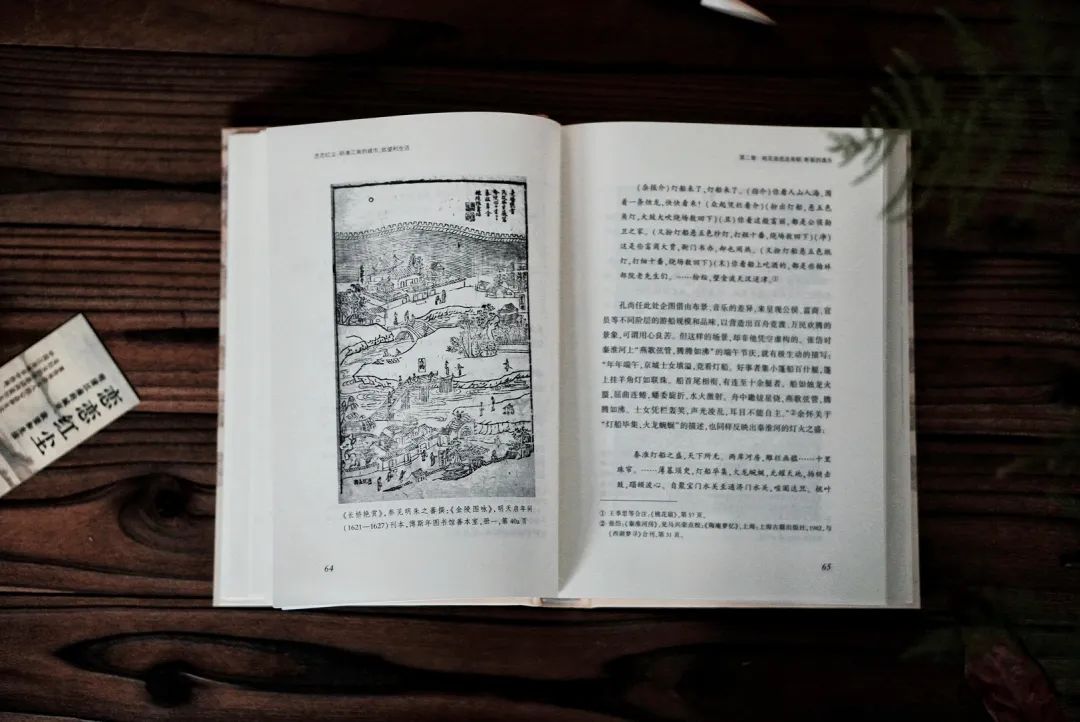

墓葬壁飾在五代達于頂峰,明代之后就很少出現,我們對明清時期民眾日常生活的熱鬧場景的想象,通常是透過《南都繁會圖》《上元燈彩圖》等圖像數據來落實。

雖然不管是因死亡還是因現世生活而觸發的圖像數據,都同樣面臨著“再現”的問題,而在詮釋這本書中的各種墓葬圖像所代表的意涵時,更要將時代、區域、種族和階級等因素考慮在內,但讓我感到訝異不止,乃至興奮不已的卻是:在物質生活繁庶的16、17世紀之外,在一個因“死亡”而引發的藝術類別中,逸樂、宴飲和戲曲演出竟占據了如此醒目的位置。這些壁畫的墓主雖然多半是統治階層,但也不乏一般的民眾:

宋代時期墓葬壁畫中常有“開芳宴”的題材,說明北宋時期平民百姓的日常生活就很講究享樂。此外,單獨的散樂圖或墓主人夫婦對坐宴飲圖的題材更為多見。

也許是出于對現世生活的依戀和不舍,卒至選擇生活中最美好的場景來裝點死后的居所。“逸樂”看起來,確實是我最近所著迷的“文化圖式”(cultural schema)中的一條主軸線吧!

就如同墓室壁畫中居于要角的逸樂與宗教題材一樣,我這些對塵世生活的描述中,除逸樂外,宗教也是一個重要的主題。

這些宗教題材不僅在現代化的上海制造出魑魅魍魎和鄉野傳奇的氛圍,在笙歌不斷、“無朝非花、靡夕不月”的水繪園,也像戲曲旋律一樣,縈繞在傳統士大夫的日常生活之中。

再加上袁枚《子不語》中虛實相間的神怪故事,和王士禛對家族起源、興衰的不可思議的玄妙之言,讓我們勢必得重新思考宗教在明清士大夫文化中的位置。

過去不論是思想史家對宋明理學的分析,或社會史家所建立的“士紳社會”的典范,都讓我們對中國士大夫文化的內涵和骨架有了最根本的掌握。

我從民眾重新回到士紳階層時,采用了一個不同的視角,冒襄留下的數據正好提供了最佳的素材。

就像我在《儒生冒襄的宗教生活》一文的開頭所說的:“更有意思的是,正是在忠實地扮演現世儒生這個角色的同時,冒辟疆以驚人的細節,展現了他狂亂而超現實的宗教信仰。儒家的道德信念,士紳的現實關懷,超自然的神秘信仰,極耳目聲色之娛的山水、園林、飲食、男女與戲曲,共同構成了冒辟疆生活的整體面貌。”

如果我們的文化史研究能在思想史和社會史的學術典范下,做出一些不同的貢獻,或許能稍減我們縱情逸樂的焦慮。

這些文章中第三個明顯的主題是城市。從上海到揚州到南京,城市為民眾的休閑、娛樂和士大夫的精致品位提供了不可或缺的舞臺。

《18世紀中國社會中的情欲與身體》一文的主體雖然多半是從各地搜集而來,“鄙俚淫褻”、出諸“里巷婦女”或“村嫗蕩婦”之口的情歌小唱,但不論是唱本的刊行、販賣,茶館、戲園的演出,還是像《馬頭調》之類經由通都大邑的碼頭、驛站而流傳的民間小調,都依然和城市有密切的關系。

冒襄水繪園所在的揚州府如皋縣,雖然不能和北京、南京、揚州或蘇州之類全國性的城市相比,但卻因為冒襄本人和南京、揚州的密切關系,提供給我們一個重新思考上層士大夫如何在縣城,乃至鄉鎮,復制大城市的生活經驗和文化形態的機會。

我對文化史的興趣,雖然從1985年交的第一篇學術報告,就可以窺見端倪,但對基層社會和民眾叛亂等社會史的課題,卻始終未能忘情。

對許多在哈佛及其他美國大學選修“清代檔案”一課的學生而言,鐘人杰的叛亂案,大概是他們了解清代中國社會最主要的據點。

道光二十一年(1841),湖北武昌府崇陽縣因案斥革的秀才鐘人杰,因為包攬錢糧,和縣府胥役憑生釁端,卒至聚眾為亂,攻縣城,殺縣令,并進而“劫庫獄,散倉粟,造幟械”,自封元帥,公然謀反。

正為中英鴉片戰爭所困的清政府,大動干戈,才平定了這次發生在叢山之中的內部叛亂。

經由清廷的奏折、叛亂者的口供、知名士紳/學者的墓志銘和反映地方觀點的筆記小說資料,我大致體會到格爾茨(Clifford Geertz)所謂“深描”的意涵。經由這些層層交織的細部數據,我不但進入了一個從來不了解的中國地方社會,對其復雜的權力生態有所掌握,而且可以由這個切入得既深且廣的個案出發,去衡量整個中國社會運作的模式。

換言之,我們可以以這一個小小的個案做參考架構,去尋找中國地方社會中不斷反復出現的主軸和要素。

我在寫冒襄等幾篇文章時,鐘人杰的叛亂案就像縈繞在水繪園中的戲曲旋律一樣,不時閃過。如果鐘人杰的叛亂案可以讓我們由小窺大,成為了解中國社會的重要據點,那么王士禛的八首水繪園修禊詩,冒襄作為儒生/文人/地方士紳/風流名士的復雜面相,以及他令人驚異的宗教歷程和水繪園生活中的種種細節,是否也可以為我們了解中國士大夫文化提供一個切入、參照點呢?

我在前面和文章中都提到,西方文化史的發展,在很大程度上,是針對著社會史而出現的一種旗幟鮮明的反抗。

林·亨特(Lynn Hunt)在1989年主編出版的論文集The New Cultural History骎骎然有篡奪十幾年前才取得霸權地位的社會史的聲勢。

但十年之后,當邦內爾(Victoria Bonnell)和林·亨特重新檢討新文化史的走向時,卻已對一些激進的文化史家和后現代主義者欲將社會史的課題和預設完全抹殺的企圖感到不安:“社會的角色或意義也許有問題,……但沒有它的生活卻證明不可能。”

社會史的各種理論預設和前提,雖然受到新一代文化史家和后現代主義者深刻的檢討、質疑,但社會史家所提出的一些重要課題和累積的豐富研究成果,卻是文化史家不得不嚴肅以對的資源。

對于如何正視、利用社會史家所留下的學術資源,由計量史、社會史出身,積極參與“文化轉向”,進而像林·亨特一樣反省文化史走向的小威廉·休厄爾(William Sewell Jr.)在Logics of History一書中有極精彩的闡發。

在小威廉·休厄爾看來,社會史、社會科學和人類學在過去幾十年所累積的最重要課題之一,就是“結構”(structure)。結構可以有不同的層次和不同的屬性,但休厄爾最感興趣的則是結構作為律則、資源與圖式(schemas)所蘊含的意義與限制。

我在過去二十幾年內讀到的美國的中國社會史論著中,最具啟發性的就是對民眾叛亂、基層組織、社會結構及非人格因素等課題的研究。

休厄爾的討論,除了讓我能將這些研究放在更廣大的西方學術史的發展脈絡中來考慮,也清楚地顯示出:結構式的分析,其實也可以對感覺上輕薄浮軟——雖然這種感覺多半是一種未經深刻省思的成見和誤解——的文化史研究,帶來極大的幫助。我對上海近代城市文化中的鄉野圖像、民眾心態和18世紀婦女感情世界的探索,似乎正可以歸入文化圖式或心靈結構的范疇。

當我們對明清士大夫文化或城市史的研究,不斷面臨宋史或研究其他時代的學者“古已有之”的質疑時,休厄爾的分析架構顯得格外有意義。

我們過去幾年的文化史研究,在細節和個案的累積上,對一個新開發的領域而言,應該起了發凡奠基的作用。這些細節和個案當然可能只反映了一個特殊的時代,但也極可能是一種反復出現的主題。

如何將這些研究放在特殊的時空背景或文化圖式中來考慮,也許是一個值得進一步努力的方向。

16世紀初葉起,商品經濟的發展,對哲學思想、社會秩序、社會風氣和日常生活的內容等各方面都帶來極大的沖擊。

從鄉里到城鎮,從江南到華北,從平民百姓到上層士大夫,生活的富裕在衣食住行和宗教、逸樂各方面所帶來的巨大改變,對那些固守著儒家道德信念的士紳來說,無疑是另一次禮樂崩壞的末世巨變。

出生在浙江嘉興青鎮(今日著名的古鎮烏鎮)以為官清廉著稱的李樂,明穆宗隆慶二年(1568)進士,萬歷初致仕歸里,正好目睹了發生在各地和家鄉的變化。

他的20字短詩:“昨日到城郭,歸來淚滿襟。遍身女衣者,盡是讀書人。”鮮明扼要地勾勒出一個被顛倒的世界,以及這個以城市為代表的現實世界和道學家理念間難以跨越的鴻溝。

我在這本書中處理的幾個主題,不論是城市、逸樂、情欲,還是怪力亂神的宗教想象和實踐,正好可以作為逐漸消逝并為李樂所哀惋的禮教世界的對立面,以另外一種人間樂土的面貌,重新區劃出一塊醒目的疆域,讓我們能從富裕與貧窮、城市與鄉村、情欲與禮教、奢靡與簡樸、逸樂與叛亂、宗教與理性等命題出發,重新審視中國的文化與社會。

但不論是20世紀的上海,18世紀的揚州,還是17世紀的南京,經由時空的屏障,都像是余懷在回憶中所建構出來的“欲界之仙都,升平之樂國”一樣,一方面大大豐富了我們關于城市的想象,另一方面卻都已成為昨日過眼的繁華。

BOOK

推薦圖書

原標題:《明清時期,古人的生活比你想象的熱鬧、有趣、開放》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司