- +1

上圖曬出古籍碑帖“家底”,不僅是翁氏舊藏、北魏寫經

隨著上海圖書館東館在浦東的開放,那些原本深藏庫房的文獻典冊有了更多的空間進行展示陳列。

澎湃新聞近日在現場看到,其中東館7樓特辟“館藏精品館”集中展示部分館藏菁華,首展以“典冊琳瑯”為主題,系統展示從紙間書寫到勒石傳拓,從古代的雕版,活字印刷,再到近代的鉛印、石印等技術更迭下的文化傳播之路。重要展品包括北魏神龜元年寫本《維摩詰經》、翁同龢舊藏宋刻本《長短經》、宋拓《許真人井銘》等。

展覽現場,展廳中央8個中央環繞為圓形的單獨展柜

尤記得每年11月,地處上海市淮海西路上圖展館推出的館藏歷史文獻精品展,在限展兩周的時間中門庭若市,人們埋首在低矮的展柜前,感受撲面而來的古韻。

據悉,上海圖書館現藏中外文獻5700余萬冊(件),其中古籍善本、碑帖尺牘、方志家譜、西文珍本、名家手稿以及近代檔案、圖書、報刊等歷史文獻尤具特色,典冊琳瑯,稱著于世。一直以來,由于上海圖書館展廳條件的局限,讓上圖所藏眾多重量級古籍善本、碑帖尺牘無法長時間展示。隨著上圖東館的開放,這一問題也得到完滿解決。

展覽現場

“館藏精品館”特辟固定展區、以“典冊琳瑯”為主題。首展以“古代寫本、稿抄校本、尺牘信札、碑帖拓片、歷代刻本、活字聚珍、地方志書、近代先聲”八部分,共計展出70件館藏精品,梳理出從紙間書寫到勒石傳拓,從古代的雕版、活字印刷,再到近代的鉛印、石印等技術更迭下的文化傳播之路。

八冊典籍匯聚館藏之最,梳理書寫印刷線索

展覽中,最為引人注目是展廳8個中央環繞為圓形的單獨展柜,其中展出8卷典籍每一卷就意義非凡。其中,北魏神龜元年(518年)寫本的《維摩詰經》為敦煌遺珍,是上圖最古老的藏品;《長短經》為宋刻孤本,是翁氏藏書中的至寶;《許真人井銘》是徐鉉篆書代表作,且為北宋拓印、北宋裝裱;《顏氏家藏尺牘》手稿中收錄了名流手札700余通,勾勒出“曲阜三顏”的朋友圈;清代宮廷戲曲劇本《江流記》《進瓜記》是乾隆內府四色抄本,精美絕倫;明弘治活字印本《會通館校正音釋書經》是我國現存年代較早的金屬活字本,成為印刷史的重要見證;清康熙刻本的《臺灣府志》從廢紙中搶救而得,為首部臺灣地方志;1855年徐匯公學(徐匯中學前身)石印本《法蘭文字》是一本法語教材,也是上海已知最早的全石印書籍。

《長短經》宋刻本

從現存最古老的紙寫本到石印書籍,八冊典籍背后承載了歷史的更迭、文字文化的變遷。

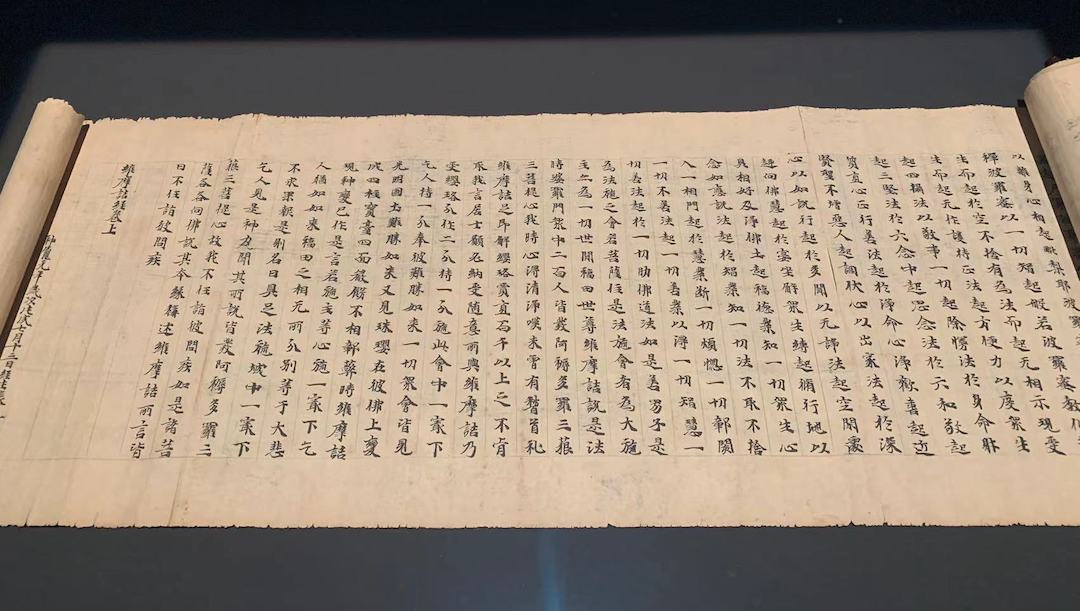

來自敦煌藏經洞的《維摩詰經》是古代寫本的代表。這邊經卷之所以特別,是因為它的最后一行題記清楚寫著“神龜元年歲次戊戌七月十三日經生張鳳鸞寫”,也就說,它寫于北魏神龜元年(518年),距今已有1504年。

《維摩詰經》北魏 抄本

據介紹,《維摩詰經》卷子裝,存上卷。共384行,行17字,分19紙,首殘缺。在敦煌藏經洞被發現之前,存世的宋以前的古寫本較少,而在敦煌經卷中,書寫于五至六世紀,且明確有落款的古寫本更是鳳毛麟角。因為其年代較早,這卷《維摩詰經》更多保留了隸書的特點,因此在書法史上也有一定的地位,且對研究當時的造紙技術也具有很大的價值。

《維摩詰經變》也是敦煌藝術中反復出現的題材。維摩詰是佛教傳說中的一位居士,后世的“天女散花”這則佛教典故就出自于《維摩詰經》。

如果說北魏抄本《維摩詰經》帶著書寫者的某種情愫,那么乾隆內府四色抄本《江流記》《進瓜記》則是“寫本”的另一種極端,它工整克制精美,若非注明為“抄本”幾乎會被認作是印刷本。所用四色,曲牌名用黃字、曲文(戲曲的唱詞部分)用墨字、科白(戲曲角色的動作和道白)用綠字、場步注腳則用紅字。卷前標明演出總時長“兩個時辰又四刻”,內封上鈐蓋了三枚乾隆印章。

《江流記》《進瓜記》清乾隆內府四色抄本

《江流記》《進瓜記》取材于唐僧取經的故事,可謂《西游記》前傳。大約民國時期,這兩冊曲本從清宮散出,被著名京劇表演藝術家尚小云收得。尚小云又將它們贈給以收集戲曲文獻著稱的藏書家周明泰,并附信一封。周明泰把這兩冊古籍和尚小云來信收納在書函中。1949年,周明泰將自己珍藏的戲曲文獻典籍捐贈給了上海私立合眾圖書館,此后合眾圖書館并入上海圖書館,此書在上圖珍藏至今。

《長短經》宋刻本

八冊典籍中《長短經》和《許真人井銘》來自宋代,均為孤本。《許真人井銘》是徐鉉篆書代表作,徐鉉早年間與韓熙載齊名,在江東有“韓徐”之稱。且其工于書法,喜好李斯小篆,精文字學,尤其擅長篆文和籀文,精純奇絕,氣質高古。與他的弟弟徐鍇合稱“江東二徐”,《許真人井銘》收錄在徐鉉的《騎省集》中。

《許真人井銘》宋拓

所謂“井銘”,即是刻在井欄上的銘文。該銘文原刻于江蘇句容茅山玉晨觀內的井欄之上,宋以后原石毀佚。上圖所藏《許真人井銘》,其價值不僅僅在于它是宋拓本中的稀缺孤本,還在于它的裝幀形式仍然保留著宋代的裝裱式樣。

據介紹,拓本共計11開,冊高39.3厘米,寬22.7厘米。碑文6開半,帖芯高32厘米,寬16.6厘米。在舊拓本首頁,宋裝舊書頁浮置于新制底冊上,由中縫及四角的絲線固定。此冊外包有藍色布套,楠木面板刻有趙之謙楷書,詳細講述了拓本的流傳過程。

《許真人井銘》,吳湖帆以泥金小字題寫“天下第一北宋拓北宋裝,四歐堂墨寶之一”

在拓本的展開頁上,吳湖帆以泥金小字題寫“天下第一北宋拓北宋裝,四歐堂墨寶之一”。

并在冊尾跋有:“吾家所貯漢唐宋諸碑帖以此真北宋初拓為最古,見唐拓諸本亦不可信,無此古也”!可見得到拓本后,吳湖帆難掩心中的喜悅。

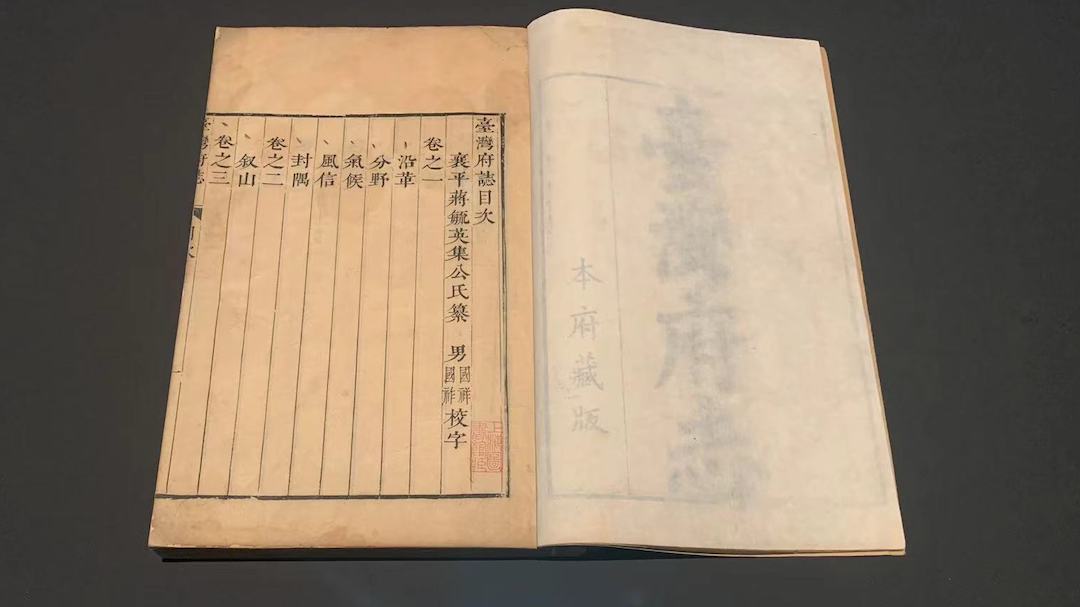

《臺灣府志》蔣毓英編修

另如《會通館校正音釋書經》、《法蘭文字》記錄了印刷方式的更迭和文化的交流。《臺灣府志》為上世紀五十年代從廢紙中搶救而來,直到1975年上圖重檢故紙時才得以重見天日。在這本蔣毓英編修的《臺灣府志》發現之前,中外學者都認為康熙三十一年高拱乾撰修的臺灣府志》為最早。上圖的這一發現改變了學界的認定,其中一些資料在其他志書中未曾記載,具有很高的史料價值。

蕭遠淡雅的紙間學問

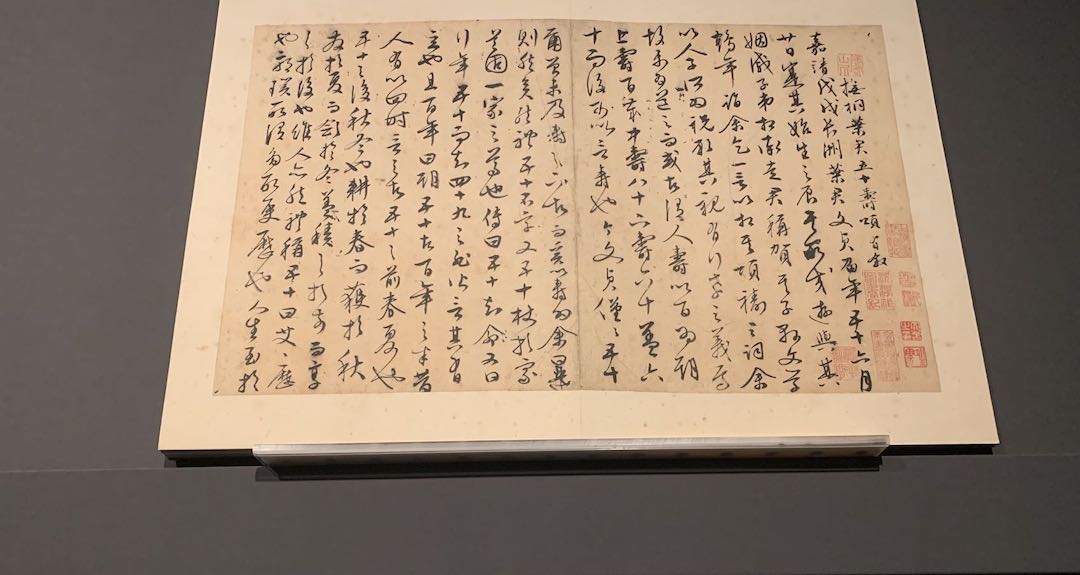

除了中心這八件展品,展廳中仍有不少值得細細品讀的文物。比如入口處“紙間書寫”板塊展出了《文徵明詩文稿》,雖只打開一頁,足見其書法流麗。目前上圖藏文徵明詩文稿共七冊。據清乾隆九年(1744)文徵明六世孫文含跋,其中三冊文稿大約作于嘉靖十六年丁酉(1537)至十八年己亥(1539)也就是文徵明69至70歲時;后四冊詩文稿有文徵明自題“甲寅、己卯、丙辰”六字,也就是嘉靖三十三年(1554)至三十五年(1556),文徵明85至87歲期間。

《文徵明詩文稿》

按文徵明曾孫文震孟的說法,文徵明“生平詩文稿甚富”,但到他晚年.愛好其書法的收藏家經常買通文家仆人將文徵明手稿偷出收購,傳世者“百分不能及一”,可見上圖收藏的這七冊晚年詩文稿之珍貴。

另一件重量級展品是《瘞鶴銘》水前拓本。《瘞鶴銘》原刻在江蘇鎮江焦山西麓崖石上。宋時被雷擊崩落長江,石碎為五,北宋時,水退始現。清康熙五十一年(1712年)冬,原蘇州知府陳鵬年募工移置山上,后砌入焦山定慧寺壁間。現存焦山殘石計五塊九十三字。所謂水前拓本即指康熙五十一年之前拓本。據介紹,水前拓本的傳統鑒定方法是:中上石首行“未遂吾翔”之“遂”字走字底之長捺尚存,“吾”字第二橫劃及“口”部可見.“翔”字可見“羊”,部右點。

《瘞鶴銘》水前拓本

對于《瘞鶴銘》的時代和作者前人辯說紛紜。宋蘇舜欽詩云:“山陰不見換鵝經,京口親傳瘞鶴銘。”認為是東晉王羲之所書,也有人說是唐人顧況書,還有人以為是唐代王鑚書。宋著名金石家黃伯思考為梁陶弘景書,明清學者多從黃伯思說。

《瘞鶴銘》水前拓本

《瘞鶴銘》字體厚重高古,蕭疏淡遠。原文就崖書石,故其行之疏密、字之多寡、大小俱不雷同,參差錯落而有奇趣。字里行間流露出濃厚的六朝氣息。《瘞鶴銘》的書法對后世影響很大,為隋唐以來楷書的風范。黃庭堅書法得力于此,認為“大字無過《瘞鶴銘》”。另北京故宮博物院藏有宋拓仰石本,為落水前精拓本。

除了看拓本本身外,看后世的題跋作詩也是一道學問。比如上圖藏宋拓本《嘉祐石經》,卷后有清中后期校勘學家丁晏《丁巳夏余得北宋二體石經寄都中何子貞大史為賦長歌依韻奉和詩》,“二體石經”是《嘉祐石經》的別稱,因為其用篆、真二體書寫。卷后咸豐七年(1857)中秋何紹基的題跋中,將《嘉祐石經》與王羲之的《蘭亭序》(昭陵蘭紙)和《開成石經》類比,以現在的角度看是一篇書法評論。

上圖藏宋拓本《嘉祐石經》

《嘉祐石經》后,何紹基的題跋

首展中,還能看到多本來自不同地區的宋版書。宋人偏重穩重莊嚴的楷體,因此當時已經很有影響的幾位唐代書法家便廣受推崇,歐陽詢、柳公權、褚遂良、顏真卿的書體得到廣泛使用。但各地因為推崇的書法家不同,所使用的書體風格也不盡相同。通常來說,浙江刻本多用歐體,字整體偏瘦,筆力險勁,意態俊逸 ;福建刻本多用柳體,字體方正,骨力遒勁,結體嚴緊 ;四川刻書多崇尚顏體,用筆肥厚粗拙,金健灑脫;江西地區的刻本則兼而有之, 吸收了各地的不同特點。

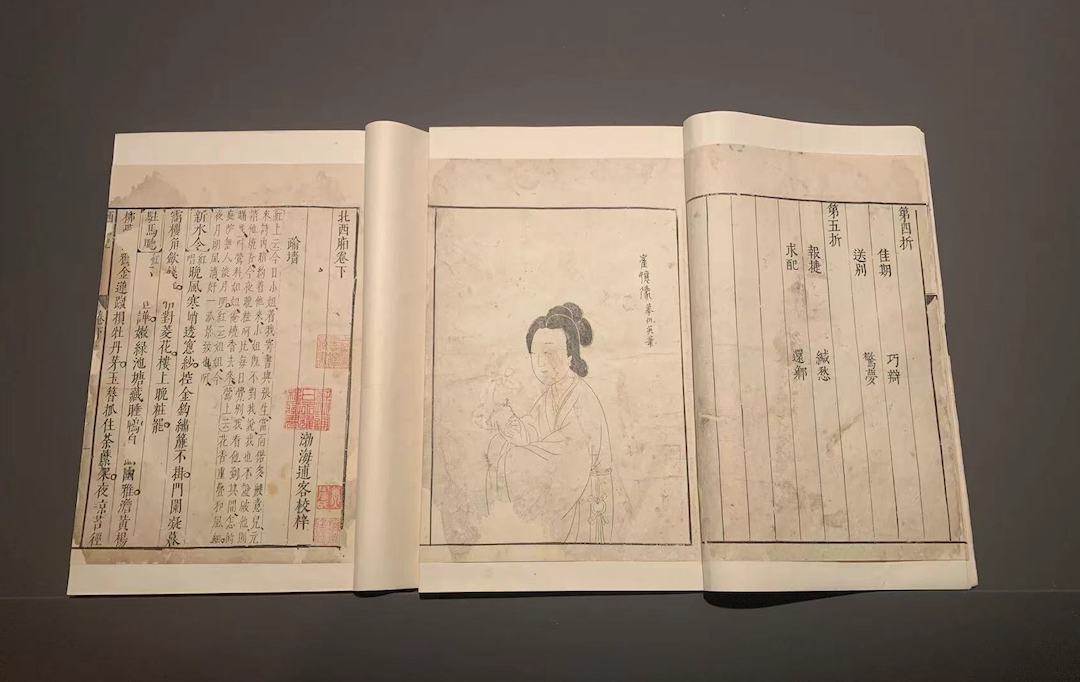

《北西廂記》明萬歷四十四年(1616)何璧刻本

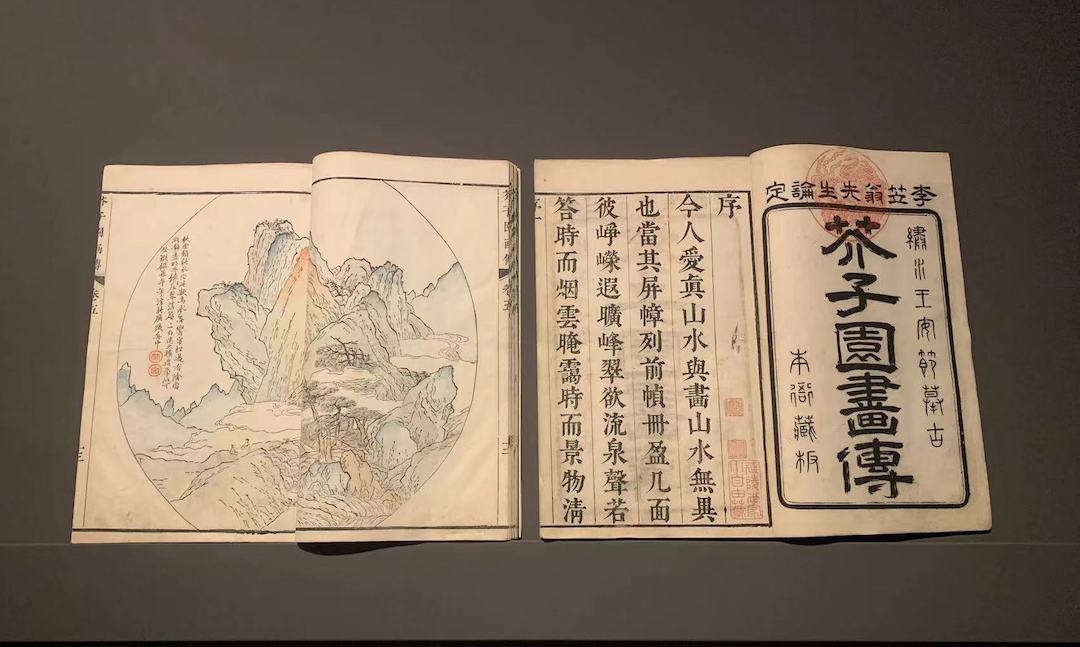

展覽也涉及了公眾喜聞樂見的題材。比如明萬歷四十四年(1616)何璧刻本的《北西廂記》,并展示了首頁“摹仇英筆”的崔鶯鶯像;清康熙十八年(1679)刻套色《芥子園畫傳》,顯示了中國傳統套色木刻技藝。

《芥子園畫傳》清康熙十八年芥子園刻彩色套印本

展覽臨時展區首展展出建館伊始重要的藏書捐贈者——金山姚氏舊藏善本,藉此向以姚光先生為代表的眾多捐贈者表達崇高的敬意。 未來還將選取更多有意義的主題,定期輪換。

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司