- +1

王笛:做學(xué)術(shù)沒有什么秘訣,就是閱讀、閱讀、再閱讀

近幾年,歷史學(xué)家王笛,有一個致力的方向,那就是,把他的學(xué)術(shù)研究轉(zhuǎn)化為大眾閱讀,進行歷史非虛構(gòu)的寫作嘗試。他已經(jīng)出版的歷史非虛構(gòu)作品有《那間街角的茶鋪》《消失的古城》,生動流暢的文筆中,飽蘸情感,并且堅持一如既往的理性思考,因此受到大學(xué)生、青年學(xué)者等年輕讀者的喜愛。至2022年10月,《那間街角的茶鋪》出版一年以來,已經(jīng)印刷三次。

最近,人民文學(xué)出版社又推出了王笛的新書《歷史的微聲》。書中,王笛時時回憶自己閱讀和學(xué)術(shù)交流活動中的一些場景,畫面感強,流露出自己的真情實感,讓以往以客觀理性為標簽的歷史寫作具有了溫度。

《歷史的微聲》是一本關(guān)于書的書,也就是王笛的閱讀史。在這本書中,王笛不斷地強調(diào)閱讀的重要性,特別是他分享了自己在幾十年的學(xué)術(shù)生涯過程中,怎樣通過大量閱讀,豐富了他對人類社會和文化的深入思考;怎樣從一個象牙塔里邊的歷史學(xué)教授,成為了有著極大社會影響和大量讀者的學(xué)者兼作家的過程。從這本書中,我們可以看到,閱讀怎樣塑造了他的思想、史學(xué)觀和方法論,特別是在現(xiàn)在碎片化閱讀以及短視頻主宰年輕人的業(yè)余時間的時候,提倡通過讀書來鼓勵青年人獨立思考便有了特殊的重要性。

《歷史的微聲》上市后,很快進入豆瓣新書速遞,并在上市20天后,獲得了豆瓣評分9.1分,謝謝讀者!

下面推送《歷史的微聲》的第一章“讀書就是自我塑造”,我們就此可以進入學(xué)者王笛的閱讀和精神世界。

如果要問是什么塑造了今天作為學(xué)者的我,回答十分簡單,那就是讀書。讀書增加了我的知識,促進了我的思考,塑造了我的人格,決定了我的思想;讀書讓我有獨立的思想,讓我有人文的關(guān)懷,讓我有事業(yè)的追求。

每個人都有自己一生花時間最多的事。那么,回顧自己花時間最多的事情,都和書有關(guān),可以簡單總結(jié)為“三書”,即讀書、寫書和教書。當我坐下來,開始回顧自己的讀書史,發(fā)現(xiàn)書造就我的思想、人格和人生。

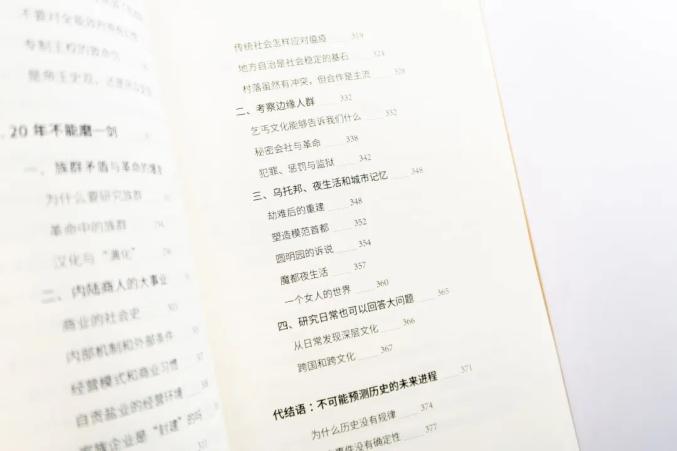

(《歷史的微聲》實拍圖)

大學(xué)時代的讀書和思考

我是1978年進入四川大學(xué)歷史系的,原是想讀中文系,因為歷史科幾乎考了個滿分,為了確保被錄取,便第一志愿報了歷史專業(yè)。在入學(xué)之初,我的興趣在世界史,從人類的起源,到哥倫布發(fā)現(xiàn)新大陸,以及第二次世界大戰(zhàn)風(fēng)云,都充滿著好奇,還擔任世界史的課代表。在一年級時,我曾經(jīng)致函《世界歷史》編輯部,就著名學(xué)者嚴中平先生關(guān)于哥倫布發(fā)現(xiàn)新大陸的一篇文章中的觀點提出商榷,編輯部將信轉(zhuǎn)給嚴先生,嚴先生還給我回信表示歡迎寫學(xué)術(shù)文章商榷。

但是在二年級下半年,隗瀛濤先生給我們上中國近代史,他思想敏銳,口若懸河,把歷史講得既生動,又深刻,使我興趣為之一變,發(fā)現(xiàn)中國近代史中竟然蘊藏著如此回腸蕩氣、波瀾壯闊、令人深省的歷史。決定改攻中國近代史,一個好老師便這樣不知不覺地改變了一個學(xué)生的人生選擇。

我的第一篇論文

從來沒有寫過學(xué)術(shù)論文,真不知道從何入手。一旦進入到中國近代史的領(lǐng)域,一些基本的書便要仔細研讀。比如胡繩先生新出版的《從鴉片戰(zhàn)爭到五四運動》上下冊,便是經(jīng)常擺在手邊的。還有就是胡先生的早期著作《帝國主義與中國政治》。由于我進入史學(xué)研究的第一個課題,就是辛亥革命,所以那個時候讀得最多的書就是關(guān)于辛亥革命的書籍和論文,章開沅先生主編的《辛亥革命史》三卷本,金沖及、胡繩武合著的《辛亥革命史稿》(也是三卷本,記得當時只出版了第一卷),讀得最仔細。還有我的碩士導(dǎo)師隗瀛濤先生寫的《四川保路運動史》,也是反復(fù)研讀的書。

那時正是辛亥革命70周年紀念,我便決定寫一篇論文,對孫中山的外交思想和對外態(tài)度進行認真的梳理。那實際上成了我學(xué)術(shù)生涯的第一篇論文。 在《帝國主義與中國政治》中,胡繩認為當時孫中山向西方表示承認不平等條約是只反清不反帝,但是我在讀了孫中山在辛亥革命前后的對外問題的一系列闡述后,發(fā)現(xiàn)不是孫中山不反對帝國主義,而是出于策略的考慮。因為他認為反帝反封建同時進行,猶如兩個拳頭同時出擊,是不可能完成推翻清政府的歷史使命的。當時“文革”結(jié)束不久,關(guān)于孫中山的全面研究和資料整理還處于早期階段,史料非常零散,尋找起來有相當?shù)睦щy。我查閱了原四川大學(xué)校長黃季陸編的《總理全集》以及剛出版不久的《孫中山全集》第1卷的有關(guān)篇章以及其他各種文獻。第一次收集原始資料,對資料來源不熟悉,在那段時間里,除了上課,就基本上泡在圖書館,當時能找到的資料都找來讀了,做了大量資料卡片。

(《歷史的微聲》實拍圖)

第一篇論文的寫作非常艱難,但發(fā)表則很順利。我先將論文的一部分修改成一篇獨立的文章,投到上海的《社會科學(xué)》雜志,不久便收到該刊編輯部的來信,告訴已決定發(fā)表。在評審意見上,除了指出本文優(yōu)點和修改意見以外,還有該刊主編的一段批語,我至今還記得是這樣說的:“論文觀點新穎,論述周全,甚感后生可畏”。當時能得到這樣的評價,對我真是莫大的鼓舞。這篇論文以《論辛亥革命反帝斗爭的特點》為題,發(fā)表在該刊1981年第4期上,而且是那組紀念辛亥革命文章的首篇,并受到學(xué)術(shù)界的關(guān)注,如《新華文摘》刊登了論點摘要。這對一個還在讀本科三年級的學(xué)生來說,具有特別重要的意義。

第一篇論文發(fā)表以后,我對這一課題的研究并未就此結(jié)束,后來將論文的最成熟的稿子寄給了《歷史研究》,也得到該刊編輯們的青睞,又經(jīng)過與責任編輯阮芳紀(后來他擔任過《歷史研究》的副主編)長達幾年的通信,根據(jù)他的意見反復(fù)修改,終于以《論辛亥革命時期孫中山的對外態(tài)度》為題,在1986年的《歷史研究》第2期發(fā)表。

(《歷史的微聲》實拍圖)

大學(xué)里的讀書生活

當時改革開放剛起步,文史專業(yè)是大熱門,同學(xué)中人才濟濟,許多在“文革”大混亂中,“躲進小樓成一統(tǒng)”,飽讀詩書。我踏進校門后,真有“談笑有鴻儒,往來無白丁”的感慨。那時是八個人一個寢室,睡上下鋪,雖然條件不怎么樣,每天課余談書論道,有了好書好文章,大家互相傳閱,不時還買點廉價的“跟斗酒”小酌助興,晚上餓了用煤油爐煮面甚至煮白菜,11點全樓關(guān)電閘以后,就打手電在被窩里讀書。就這樣,度過了四年難忘的時光。

除了專業(yè)書,大學(xué)期間也讀了許多文學(xué)作品,特別是古典文學(xué),背誦了許多唐宋詩詞和《古文觀止》里面的名篇。

記不得具體是哪一年了,當時金庸的書還未在大陸出版,他的《射雕英雄傳》在某雜志連載,該雜志只有學(xué)生俱樂部有,每天借的人眾多,如果不是開門前去排隊,休想借到。所幸的是,一個同學(xué)在俱樂部服務(wù),便“濫用職權(quán)”,晚上俱樂部關(guān)門時,把雜志帶回來。一次帶一本,寢室同學(xué)便開始流水作業(yè),大家預(yù)先商量好閱讀順序,一個傳一個。11點全樓寢室斷電后,就到路燈下讀。讀完了,回來把下一個同學(xué)搖醒,就像接力一樣,這樣傳下去讀,到早晨便差不多轉(zhuǎn)了一圈。

我還依稀記得,站在昏暗的路燈下,周圍漆黑,當讀到梅超風(fēng)在荒山上,在凄冷的月光下,用骷髏頭骨練“九陰白骨爪”,一掌下去,便是五個黑洞洞,看得毛骨悚然,出一身冷汗。就這樣,記不得熬了多少個夜晚,陸續(xù)看完了這部引人入勝的小說。說實話,雖然之前中外小說看了不少,但金庸的武俠故事給人耳目一新的感覺。不過,大學(xué)階段一過,中國改革開放和思想解放開始進入黃金時期,我便告別了小說,開始沉湎在那些令人目不暇接的人文社科譯著之中,再無機會重新光顧金庸。直到2010年代,因為我研究的重點轉(zhuǎn)到了秘密社會,我才讀了《鹿鼎記》,因為里面有不少內(nèi)容講到天地會,但那已經(jīng)主要不是為了消遣,而是帶有研究的目的了。

大仲馬的《基督山伯爵》也是在我上大學(xué)期間進入校園的。以前曾聽別人講過這部小說,主人公(即后來的基督山伯爵)從伊夫島的死牢里挖隧道,最后裝死脫逃的故事,扣人心弦,所以對這本書特別期待。

現(xiàn)在的大學(xué)生可能很難理解那時好書難找的窘境了。上世紀80年代前后,中國還是計劃經(jīng)濟,供需脫節(jié),好書市場上難求,經(jīng)常需要通過內(nèi)部關(guān)系才能買到。這本書可能以后還出過若干不同版本,我記得當時讀的是蔣學(xué)模先生的譯本。我讀過許多翻譯書,譯者多不記得,但蔣學(xué)模則印象深刻,因為他是著名經(jīng)濟學(xué)家,當時我們的政治經(jīng)濟學(xué)課用的教材,便是他寫的。一個經(jīng)濟學(xué)家翻譯小說,在中國文壇并不多見,自然刮目相看。我仍還隱約記得他在譯后記中所講的該書翻譯經(jīng)過,說在1930年代他看了美國電影《基督山恩仇記》后,引發(fā)了對這本書的濃厚興趣,便想法從某圖書館找到原版小說,然后開始翻譯,抗戰(zhàn)后在上海出版。1949年后,人民文學(xué)出版社早就排版準備重印該書,但因種種原因,排好的版直到改革開放后才得以付印。

(《歷史的微聲》實拍圖)

在川大讀本科和研究生的時候,經(jīng)常愛去的一個地方,就是四川大學(xué)圖書館后面的那一片兩層的老藏書樓,那里是線裝書的書庫。那里沒有單獨的閱覽室,只有一個圖書管理員卿三祥老師(感謝我的大學(xué)同學(xué)們幫我回憶起他的名字),是一個四五十歲的中年男子,他對古籍很熟悉,經(jīng)常看見他坐在書桌面前讀這些線裝書。他允許學(xué)生進入書庫翻書。那個時候任何地方的圖書館都是必須先填書單,然后才是由圖書管理人員把書借出來。去那里的學(xué)生也并不多,可以說是一個難得的靜心翻書的好去處。

那個地方條件非常簡陋,線裝書上都蒙上了一層灰。不過,那里放的線裝書都不是什么珍本,大多是晚清民國時期的刻印本。而真正的善本都非常完好地藏在圖書館的大樓里邊專門的特藏室里面,借閱都必須經(jīng)過煩瑣的手續(xù)。

記得我經(jīng)常在這里翻的書之一的是《藝文類聚》。這個《藝文類聚》就有點像現(xiàn)在我們在資料庫里用關(guān)鍵詞搜索,該書把各種不同的書里邊出現(xiàn)的知識點或者關(guān)鍵詞收錄在一起。這應(yīng)該是中國現(xiàn)存最早的類書之一,有上百卷,全書百余萬言,征引古籍上千種,分類編目,非常容易檢索。而且資料來源,皆注明了出處;所引的詩文,都有時代。其實《藝文類聚》中引用的古籍,有的書已經(jīng)失傳,因此保存了非常珍貴的唐代以前的詩詞歌賦。可以想象,過去人們想得到某一個類別的知識,如果要翻閱上千種古籍,那是多么地困難。古人已經(jīng)為我們想到了,把同類的知識放在一起,便于后人查閱。

還有一個經(jīng)常光顧的地方,就是四川大學(xué)歷史系的閱覽室,那里的藏書也還是不錯的,特別是史學(xué)期刊。不知什么原因,那里的場景,40多年過去了,還是歷歷在目:那光線不是很好的藏書屋,一排一排的書架,逼仄的空間。

(《歷史的微聲》實拍圖)

研究生階段的彷徨

史學(xué)研究是一個長期的培養(yǎng)過程,雖然上面提到本科期間就有論文發(fā)表,但其實我記得已經(jīng)進入了研究生的階段,對怎樣讀書和怎樣進行研究,還是比較彷徨甚至焦慮,極力在尋找自己未來的學(xué)術(shù)道路。那個時候讀書沒有重點,沒有方向,只是盡量地多閱讀。

在研究生階段,我的研究的重心已經(jīng)從辛亥革命轉(zhuǎn)向了清末新政,即在辛亥革命前十年清政府發(fā)動的改革,并以《清末新政與經(jīng)濟變革》為題,完成了碩士論文。在碩士論文基礎(chǔ)上,發(fā)表了一系列關(guān)于清末新政經(jīng)濟變革的論文。

這個時候,我開始意識到自己治學(xué)中的一個不好的苗頭,也可以說是一種擔憂吧:自從進入學(xué)術(shù)領(lǐng)域,自己的興趣、閱讀和寫作范圍,都不過在辛亥革命和革命的前十年,我開始對自己狹隘的眼光有些隱憂,開始思考怎樣突破這樣一個極小的格局。

以今天的眼光來回顧那段時期,發(fā)現(xiàn)了一個極為有趣的現(xiàn)象:雖然那個時候我研究的是大題目,但是格局卻很小;而今天我集中在比較小的題目,但自我感覺格局卻大多了。因此,一個人的眼光,經(jīng)常和他的興趣聯(lián)系在一起。如果對超出自己研究范圍內(nèi)的知識和信息都沒有興趣,可能就是創(chuàng)造能力降低的一種征兆,那么,就需要通過閱讀來打破這一局限。

(《歷史的微聲》實拍圖)

讀研究生期間,我繼續(xù)在那個線裝書庫翻閱各種雜書。記得包括成都尊經(jīng)書院所刻印的各種木刻版的線裝書籍。尊經(jīng)書院成立于同治年間,是當時的四川學(xué)政張之洞支持設(shè)立的。在義和團運動以后的清末新政時期,將錦江書院、尊經(jīng)書院與四川中西學(xué)堂合并,成立四川通省大學(xué)堂,即后來的四川省城高等學(xué)堂,也是四川大學(xué)的前身。那個時候我的興趣在四川的教育史,所以書庫里面所藏的《創(chuàng)建尊經(jīng)書院記》也仔細閱讀過,還翻閱了張之洞的《書目答問》等。

我還關(guān)注清末四川的改良運動。如在尊經(jīng)書院的宋育仁和他出版的《蜀學(xué)報》。另外在這個書庫還保存有大量的近代著名人物的文集,如《曾文正公全集》《張文襄公全集》《左文襄公全集》《李文忠公全集》等等,都是經(jīng)常翻閱的。研究中國近代史,這些文集毫無疑問都是必讀書。

開始閱讀英文原著

1985年我碩士畢業(yè)留校任教,先當助教,兩年以后轉(zhuǎn)講師。1987年年底,在當講師僅僅兩個月之后,我破格被晉升為副教授。當時四川大學(xué)實行一項改革措施,破格提拔人才。這項措施被稱為“打擂臺”,即不論資歷、學(xué)歷和年齡,都可以通過自己的科研和教學(xué)來公開進行競爭。結(jié)果文科有三位破格提拔為副教授,我便是其中之一。其中兩位都是改革開放后中國最早的博士學(xué)位獲得者。

那年我31歲,而我的老師輩有的還是講師。可以說,全國范圍內(nèi)的歷史系77級和78級的學(xué)生中間在1987年提為副教授的,我不敢說是唯一,那也是鳳毛麟角。當時真是有“春風(fēng)得意馬蹄疾”的感覺,這一步邁得太大了,激動了相當長一段時間,總感覺不真實,似乎是春夢一場,醒來還是那個小講師。成功來得太快,也給我增加了無形的壓力,怎樣在這個高起點的狀態(tài)下,繼續(xù)保持科研的高水平和創(chuàng)造力?

這個時候我的研究興趣已經(jīng)開始轉(zhuǎn)向區(qū)域社會史,我打算突破過去只關(guān)心辛亥革命前十年的那個小格局,而把整個清代的長江上游作為我研究的焦點。為了以多學(xué)科的方法研究這個課題,我的閱讀興趣也開始從過去僅僅局限在歷史學(xué),轉(zhuǎn)向了社會學(xué)、政治學(xué)、地理學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、統(tǒng)計學(xué)等等。

(《歷史的微聲》實拍圖)

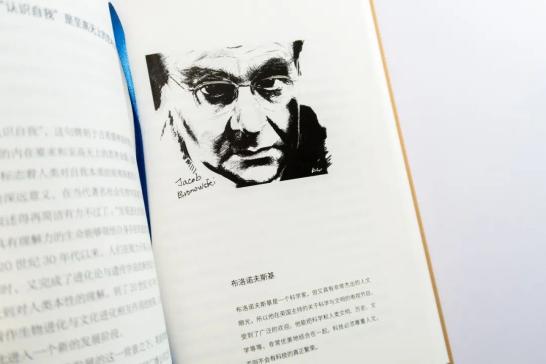

正是因為閱讀范圍的擴大,我的眼界開始打開,思考也開始深入。世界史也納入了我的閱讀范圍,甚至開始讀英文原著,比如法國年鑒學(xué)派布羅代爾的《菲利普二世時代的地中海與地中海世界》 、布萊克的《現(xiàn)代化動力:一個比較歷史研究》等。還有西方研究中國的一些英文著作。1990年在上海召開中國城市史研究的國際學(xué)術(shù)討論會上,我還有機會和施堅雅先生進行過直接的交流。

施堅雅把中國的城市系統(tǒng)分為九個“巨區(qū)”,對城市結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)進行分析。他認為,在19世紀,中國的城鄉(xiāng)關(guān)系非常密切,各個地區(qū)已經(jīng)建立了完善的市場網(wǎng)絡(luò),劃分為各個層級,從最低級的鄉(xiāng)場,到中級的鎮(zhèn),到縣城,到中心城市,等等,形成了現(xiàn)代中國城市的完整結(jié)構(gòu)。施堅雅的研究提出了很多有用的思考,超越了行政管理的范圍,而是根據(jù)商業(yè)、貿(mào)易、交通網(wǎng)絡(luò)等因素劃分,并進一步把一個巨區(qū)又分為中心與邊緣區(qū)。他從農(nóng)民趕集,短途貿(mào)易,到長途貿(mào)易,探索中國的市場模式。不過,近些年中外學(xué)者對他的這個模式都有商榷。因為他的這個研究主要是根據(jù)他1940年代末到1950年代初在成都郊區(qū)的調(diào)查,后來一些學(xué)者認為他的這個模式不一定適合于中國的其他區(qū)域。但他的研究至少給我們提供了一個新的參照系,就是從市場的角度來看中國的城市系統(tǒng)和社會結(jié)構(gòu)。

(《歷史的微聲》實拍圖)

那個時期收集資料的困難,是現(xiàn)在所很難想象的。當時川大圖書館民國時期的圖書基本上沒有開放,據(jù)說是因為由于圖書館沒有地方,幾乎都打捆存放在理科樓。如果確實需要,可以提出特別要求,圖書館再去理科樓找,當然,這樣找起來就非常麻煩,而且不一定能找得到。我也經(jīng)常跑四川省圖書館,記得有一本非常重要的書,還沒有讀完,下一次再去管理員便說找不到這本書了,真是無可奈何,直到我寫完《跨出封閉的世界》,也無緣再參考那本書。

寫《跨出封閉的世界》的時候,是我買書和讀書的高峰。有的必需的參考書圖書館沒有,新書要等許久才會上架。為了用起來方便,只有靠自己購買。當時雖然是副教授了,在同齡人中收入也算不錯的,但買書仍然是一項極大的負擔。為了寫那本書,可以說是不惜血本,只要研究需要,就一定買下來。研究的過程,就是一個閱讀的過程,就是一個把自己的思路打開的過程。那個時候我就非常清楚,研究需要站在“巨人”的肩膀之上,在前人的研究之上有所發(fā)展,而不是閉門造車。所謂學(xué)術(shù)就是要與其他的研究進行對話,沒有對話,沒有理論,沒有思考,沒有方法的探索,沒有觀點的碰撞,那么就談不上是好的研究。

(《歷史的微聲》實拍圖)

當然,這段時期,當時流行的傷痕小說、西方小說、諾貝爾文學(xué)獎獲獎小說、中國古典小說以及新翻譯介紹的人文、社會科學(xué)作品,特別是四川人民出版社出版的“走向未來”叢書,也都讀了不少。

在這一階段所讀的書,所買的書,學(xué)者朋友所送的書,都沒有保存下來。我出國之前在成都有一套新公寓,書房四壁是頂天立地的玻璃書柜,全部都裝滿了書。包括二十四史、大英百科全書,以及我寫《跨出封閉的世界》所參考的幾乎全部的書籍。1991年去美國之后,那一屋子書也靜靜地在那里躺了十幾年。每當我有機會回成都的時候,就去那里住幾天,再見那些書,像是見到久別的朋友。從書柜里拿出一兩本來翻翻,也會勾起一陣回憶,似乎每一本都有它后面的故事。有的在頭腦中早已消失的經(jīng)歷,居然也因為手里的那本書,而從記憶的深處浮現(xiàn)了出來。

到美國以后,每次回國,我都會去北大附近的萬圣和風(fēng)入松購書。回國參加學(xué)術(shù)討論會,或者在高校講學(xué),總是會有學(xué)者送書。甚至有些作家送給我父母的書,也被我陸陸續(xù)續(xù)地帶到了美國,如我姨父何滿子、我父親的朋友流沙河、鄰居車輻等出版的書,都從我父母家的書架上,最后在美國得克薩斯大學(xué)城我的書房里落了腳。慢慢地我在美國又有了一書房的書。

2015年到了澳門大學(xué)工作,又面臨一個新的轉(zhuǎn)折。又將所有的藏書進行了一番清理,大部分的專業(yè)用書,都不惜血本,托運到了澳門。這個時候世界正面臨著從紙質(zhì)書到電子書的重大的轉(zhuǎn)折。于是,我書的收藏和閱讀,也越來越以電子書為主,這也是隨著科技和時代發(fā)展的一個必然的趨勢吧。

(《歷史的微聲》實拍圖)

王笛,澳門大學(xué)歷史系講座教授,曾任美國得克薩斯A&M大學(xué)歷史系教授。美國約翰斯?霍普金斯大學(xué)歷史學(xué)博士。

主要關(guān)注中國社會史、城市史、新文化史、日常生活史和微觀史的研究。學(xué)術(shù)代表作有《跨出封閉的世界》、《街頭文化》(中英文)、《茶館》(兩卷本,中英文)、《袍哥》(中英文)、《走進中國城市內(nèi)部》、《從計量、敘事到文本解讀》,著有非虛構(gòu)歷史讀物《消失的古城》《那間街角的茶鋪》。

曾兩次榮獲美國城市歷史學(xué)會(UHA)最佳著作獎,并獲首屆“呂梁文學(xué)獎”、單向街圖書獎、中國會黨史研究會最佳著作獎等圖書獎。

原標題:《王笛:做學(xué)術(shù)沒有什么秘訣,就是閱讀、閱讀、再閱讀》

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司