- +1

華人家長癡迷哈佛耶魯,?卻不明白它們真正代表什么

原創 心聲時間

《紐約時間》出品

歡迎轉載,請規范署名,添加公眾號名片

(本文僅代表作者個人觀點,不代表《紐約時間》編輯部或微信公眾號所有者的意見。)

第 9 集

華人家長癡迷哈佛耶魯,

卻不明白它們真正代表什么

文:棣華、丁祎

編譯:Yanzi、天賜、Wen、莽、Carolyn

錄音制作:丁祎

2021年6月14日,最高法院邀請司法部就公平招生組織訴哈佛大學(Students for Fair Admissions v. Harvard)的平權行動案提出意見。該案于2014年首次提交,最后一次在波士頓地區法院的審理是在2018年,當時,該法院作出了有利于哈佛的裁決。然而這一年一系列的最高法院裁決都讓平權法案的支持者擔心,在前總統川普任命的三名成員的支持下,法院可能會取消讓非裔和拉丁裔學生廣泛受益的錄取做法。

下周一(10月31日),最高法將正式審理這起基于種族的平權行動的重大案件,為具有里程碑意義的意見奠定基礎。

在這個歷史性判決之際,我們重溫一下心聲成員的萬字長文節選:華人家長癡迷哈佛耶魯,卻并不明白它們真正代表什么。

律師手舉標語牌合影,標語上寫道“我是亞裔,我也有夢想”。(圖源:Harvard Crimson, Amy Y. Li)

Oriana(棣華)2019年從一所常春藤盟校畢業。她從小到大都聽過針對平權法案的爭論。在她的家鄉,學生的身份認同取決于錄取大學的排名,家長和老師都在八卦誰要上了哪個大學。

在一所 “備受吹捧”的名牌大學學習了四年之后,Oriana可以有把握地說,如果我們沿著這些一流大學帶有歧視的思路來辯論平權運動,那我們可能都錯過了重點。許多華人父母希望自己的孩子上哈佛或耶魯,但卻不明白哈佛和耶魯真正代表什么。他們可能認為因為這些大學最負盛名,它們能提供最好的教育或最好的職業準備。誠然,這些學校享有盛譽;但在美國,沒有一所大學在教學質量或職業成果方面擁有壟斷地位,每年都有成百上千名來自所謂“不太出名的”大學的學生進入頂尖研究生課程和企業工作。

Oriana說:“事實上,在常春藤盟校接觸到其他興趣愛好改變了我對醫學的看法。如果我上了一所州立學校,并獲得了生物學學位,我的父母會對我的職業生涯軌跡高興得多。”

這也就是說,不管華人父母是否意識到這一點或要子女去追求這一點,申請進入一所精英大學就是要申請進入美國統治階級。對那些譴責司法部對耶魯大學撤訴或投票反對加州第16號提案的人們來說,他們可能不了解——精英大學向非白人提供“入場券”是一番好意,而非出于制度設計。而這既是亞裔和其他少數族裔很難獲哈佛等大學錄取的原因,也是為什么取消平權只會使亞裔在未來更容易被頂尖高校拒之門外。

這期節目我們不是要簡單提倡平權,而是希望發出這樣的拷問:為什么我們如此看重哈佛、耶魯、普林斯頓等等?更重要的是,當我們聲稱自己或子女應躋身美國精英階層時,我們為之所奮斗的是什么。

一、權力(Power)

哈佛的招生人員是精英機構的守門人,這是一個擁有巨大有形權力的機構:哈佛大學一直名列全美前三和全球前十,共有48位普利策獎得主、49位諾貝爾獎得主、32位國家元首,其中包括8位美國總統。

但是這些統計數據只是哈佛聲譽的附屬品。這所大學是否被指定為官方排名第一,是否培養的羅德學者人數最多,還是獲得的麥克阿瑟獎學金數量最多,這些都已不再重要。哈佛的理念已經融入美國文化,并在某種程度上也融入了國際文化,成為卓越的典范。而這種卓越與白人緊密相連。

哈佛大學成立于1636年,最初是神職人員的培訓基地,在過去的兩個多世紀中,它一直是一所純白人的學校。它的第一個黑人學生比佛利·加勒特·威廉姆斯(Beverly Garrett Williams)于1847年被錄取,但在學年開始前就去世了。22年后,哈佛才錄取了另一個黑人學生理查德·西奧多·格林納(Richard Theodore Greener)。他于1870年畢業,是1869年從Oberlin學院轉學至哈佛,日后成為霍華德大學法學院的院長。2020屆是哈佛大學歷史上首次出現非白人學生占多數,但這是極其微弱的多數——51.4%的新生認為自己是少數族裔。

類似模式在美國其他著名學府中也可以觀察到:耶魯大學成立于1701年,1857年首位黑人學生理查德·亨利·格林(Richard Henry Green)畢業(不過耶魯首位非白人畢業生是容閎Yung Wing,一個在1854年獲得學士學位的中國人)。普林斯頓大學成立于1746年,直到1891年才出現第一位黑人碩士畢業生。

二、個人主義(Individualism)

假如哈佛大學招收更多亞裔美國學生,它會有何得失?回答這個問題有多種角度。如人們觀察到的那樣,缺乏多樣性限制了學生的視野,無法了解真實世界,反而不利于學生的發展。還可能有人說,哈佛要培養世界級領袖,刻苦學習的亞裔美國學生“缺乏個性”,無法成為哈佛培養目標。

但最簡單的解決辦法可能是簡單想象一個假設的替代方案:一個擁有40%或50%亞裔學生的哈佛大學,很像209號提案后的加州大學各所分校,或者史岱文森高中(Stuyvesant)和紐約市的其他特殊高中。我們可能會想起加州大學的一些笑話。例如,當我告訴一個朋友我正在寫這篇文章時,她馬上說,“哦,就像加州大學洛杉磯分校是‘你看到很多亞洲人(UCLA-you see lots of Asians)’?”我們可能會思考權力的表象,生活在一個仍然主要由白人主導和管理的美國,教會我們想象權力應該是什么樣子。

我們再來聊聊哈佛大學對申請人的看法。公平招生組織認為哈佛大學用內部種族配額限制每年錄取的亞裔學生的人數,而這樣做是違法的。但是,不管是否使用配額,平權行動和哈佛的錄取過程都涉及將學生分為以下幾類:校友子女(legacy),第一代,運動員;科學、技術、工程和數學(STEM),人文,藝術;亞裔美國人,拉丁裔美國人,黑人。

大學收到大量申請,它的使命是培養多元化學生,無論多元化如何配置,大學對學生進行分類都是難以避免的。只要有一個選拔學生的標準或基準線,這種分類就是必然的。我們可能會認為常規學生是白人、非校友子女、非運動員、非第一代和非低收入。學生分類并不是說肯定會出現刻板印象,而是會看到申請人所代表的群體:申請人既被視為獨立個體,也被視為某個群體的代表。在這種制度下,亞裔美國學生永遠無法擺脫他們亞裔美國人的身份。他們能做的,只能是試圖證明自己不是人們刻板印象中的亞裔美國人。

也有些支持平權的人說,亞裔美國人本身并不想反對平權行動,這樣做對亞裔本身沒有什么好處。他們說,反對平權的亞裔美國人是被公平招生組織(Students for Fair Admissions)的領導人愛德華·布魯姆(Edward Blum)這樣的白人保守派利用了,布魯姆這樣的人在少數族裔間挑撥離間,推翻平權這項主要傷害白人利益的政策。

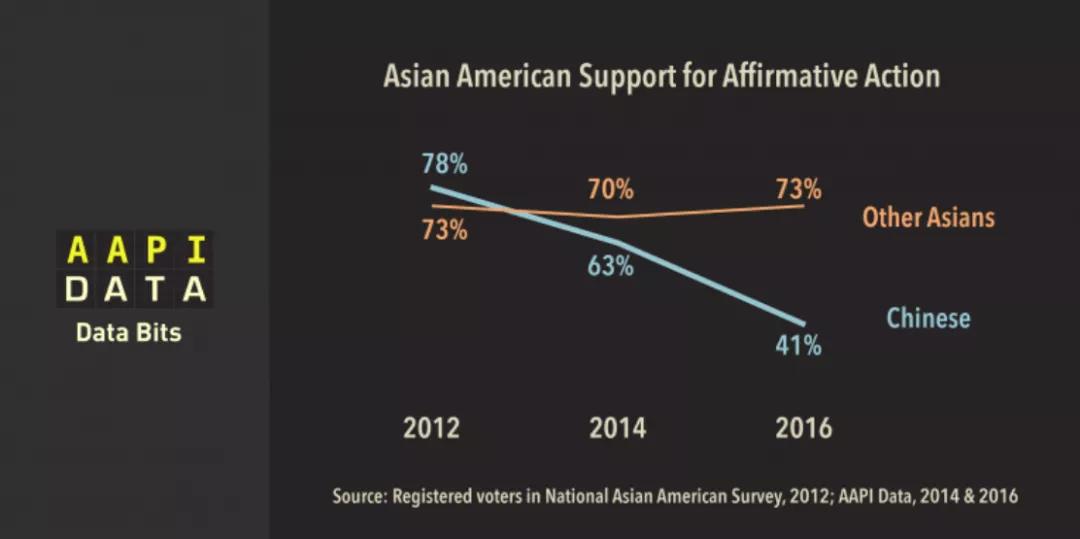

支持者又引用64%的亞裔美國人仍支持平權行動的數據(盡管自2014年對哈佛訴訟以來,華裔美國人對平權運動的支持率大幅下降),把這一訴訟與二戰后“模范少數族裔”迷思相提并論(“模范少數族裔”說亞裔美國人是模范公民,他們已爬上階級階梯,在美國取得成功和繁榮。換句話說,他們在資本主義制度下取得成功),而模范少數族裔的產生是為了詆毀黑人和其他少數族裔。有了“模范少數族裔”作為比較的基礎,其他少數族裔的“失敗”可歸咎于他們的內在劣勢,而不是系統性種族主義的結果。

自2014年對哈佛訴訟以來,華裔美國人對平權運動的支持率大幅下降,來源:aapidata.com

盡管這個觀點談到歷史和多種族因素,它卻忽略了參與訴訟的亞裔美國人的影響,間接地免除了他們破壞平權行動的責任。將亞裔美國人視為制造分裂的“楔子”,讓我們以為訴訟方只不過是實現布魯姆目標的工具人。但亞裔美國人受到剝削,不等于他們就不應該對剝削他人而負有責任。

三. 公正(Justice)

平權辯論的文章通常這樣開頭:某某是X高中的一名學生。他們在標準化測試中成績很好。他們參加了很多課外活動。他們申請了這些學校,但都被拒絕了。然后他們注意到,成績較差的非亞裔美國同學卻被錄取了。“這不公平,”他們告訴記者。“根據我的成績,我比他們更應該得到那個入學名額。”顯而易見的結論:他們因為種族而受到歧視。

這些學生并不是沒有意識到他們的勝算不大。像常春藤教練(Ivy Coach)這樣的公司,提供高中生進大學的咨詢服務,強調亞裔美國人需要在匿名的黃皮膚人群中脫穎而出。常青藤教練在博客上發表了一篇題為《為什么我們的亞洲和亞裔美國學生能如此頻繁地獲得錄取通知書》(Why Our Asian and Asian American Students So Often Earn Admission)的文章,宣稱“(雖然)有些人可能會被冒犯到,但當很多亞洲和亞裔美國申請人來咨詢我們時,他們向我們展示了絕大多數亞洲人和亞裔美國人申請大學時選擇呈現的活動和課外參與活動...而這個游戲在于突出差異。

換句話說,這個游戲是作為一個亞裔美國人,卻不能表現得像亞裔美國人。你甚至可以說這是一種背叛:對自我、對文化、對真實的背叛。那些真正想成為醫生和律師的學生,那些真正喜歡數學和科學的學生,那些樂此不疲地把業余時間花在網球、鋼琴和小提琴上的學生呢?亞裔美國申請人在努力獲得常青藤大學錄取的過程中,發現自己被要求拋棄任何和所有的刻板特征,甚至那些可能與他們的經歷相符的特征,而選擇一種在各方各面都能反常規的形象。即便如此,有些人還是覺得這還不夠。

這看起來對亞裔確實不公正,但到底是哪一部分不公正呢?公平招生組織的論點基于哈佛的錄取表明,照章辦事是不夠的,甚至理解亞裔美國學生的固有形象,并反其道而行之也是不夠的。公平招生組織不認為他們會因取代哈佛的學生群體而破壞哈佛的權力體系,這個權利體系是白人至上。相反, 他們認為自己是想被這個權力體系接納的個體,即使這種接納只能靠超越他們所謂的弱勢族群(即是刻板的亞裔美國人)的地位,同時詆毀其他少數族裔。做了所有一切應該做的學生,期望被哈佛認可并錄取,從而躋身與“白人性”緊密聯系的精英階層,就像是那些在資本主義制度下取得了財富上的成功,然后走上法庭想歸化為白人的亞裔美國人。

但是,提議取消平權行動只會加劇這個問題。主張精英管理的亞裔美國人誤以為,他們維護白人至上,有朝一日也能躋身統治階層,但廢除平權法案并不能使統治階級突然接納亞裔美國人為自己人。基本上每一個研究亞裔美國人歷史的學者都指出,亞裔美國人生活在“永遠的外國人”狀態中。不論他們多么努力變白,系統白人至上主義必定確保他們永遠只能靠近,卻無法達到。

終結平權法案不會給亞裔美國人創造更多機會。它只會讓精英階層“更白”。它會讓精英階層回到多樣性倡議之前,回到包括亞裔學生在內的少數族裔學生有一席之地之前。滑稽的是,這個結果跟布魯姆沒有民權的美國的愿景十分契合,這樣的美國,最大的特權只授予白人,而這也是許多人奮斗數十年想去改變的。

也許公平招生組織和其他反平權的活動家們是被誤導了。也許問題不是出在白人性精英機構的看門人,而出在白人性的機構本身。也許我們應該叩問,在白人至上的面紗之下,在資本主義精神之下,類似哈佛這樣的高等院校是怎樣積累起權力和聲望的。為什么少數族裔必須贏得這種機構的接納,才能確保安穩或是所謂的“生存”呢?為什么人和人之間需要為入藤校和安穩而爭得你死我活呢?

其實這一難題只有在亞裔美國人與同樣受到白人霸權威脅的其他少數族裔結盟的情況下,才能迎刃而解。如果亞裔美國人無法認識到,在現有框架中他們永遠不會只被視為個體,他們就不會反抗現有制度,而只會繼續充當它的走卒。

原標題:《華人家長癡迷哈佛耶魯,?卻不明白它們真正代表什么 | 心聲時間》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司