- +1

一部關于殯葬業的國產劇,一堂 “稀缺”的死亡課

你思考過死亡嗎?有人跟你聊過生死嗎?每個人都聽說過的殯葬行業,究竟是怎樣的?

生老病死是每個人都躲不過去的坎兒,也是每個社會都無法回避的課題。

胡宜安教授是國內第一個在大學里開設生死課的老師。在廣州大學,這門叫生死學的選修課很是火爆,關于生死的理性講述每年都會吸引許多學生走進課堂。

生死學的課程介紹上,寫著這樣的文字:“以生死為核心概念,以當下生命為立足點,通過解除生死問題的神秘性,賦予生死問題以神圣性,旨在以死觀生,優化自我生命。”

是的,以死觀生。從哲學的角度來看,死亡并不只存在于生命最終的那一剎那,它貫穿于我們整個人生。

理解死亡的過程,同樣也是理解生命的過程。看待死亡的角度直接影響著我們對周遭世界和當下生活的理解。

令人遺憾的是,國人不愛談死亡,在許多人眼中,這是一個諱莫如深的話題。儒家思想講究的是“未知生,焉知死”,倡導積極入世,但與此同時,生死教育,成了我們許多人共同缺失的一部分。

在直面死亡的時刻,人們習慣性地將悲傷與驚恐的情緒無限放大,用回避甚至是逃避的方式走過死亡之下的陰影,像躲避瘟神一樣,想要快速地翻過這一頁。

今年,廣州大學生死學的第一堂課,面對臺下坐著的零零后學生們,胡老師在他的課堂上,用了一種更為輕松的方式再次打開了死亡這個沉重的話題。

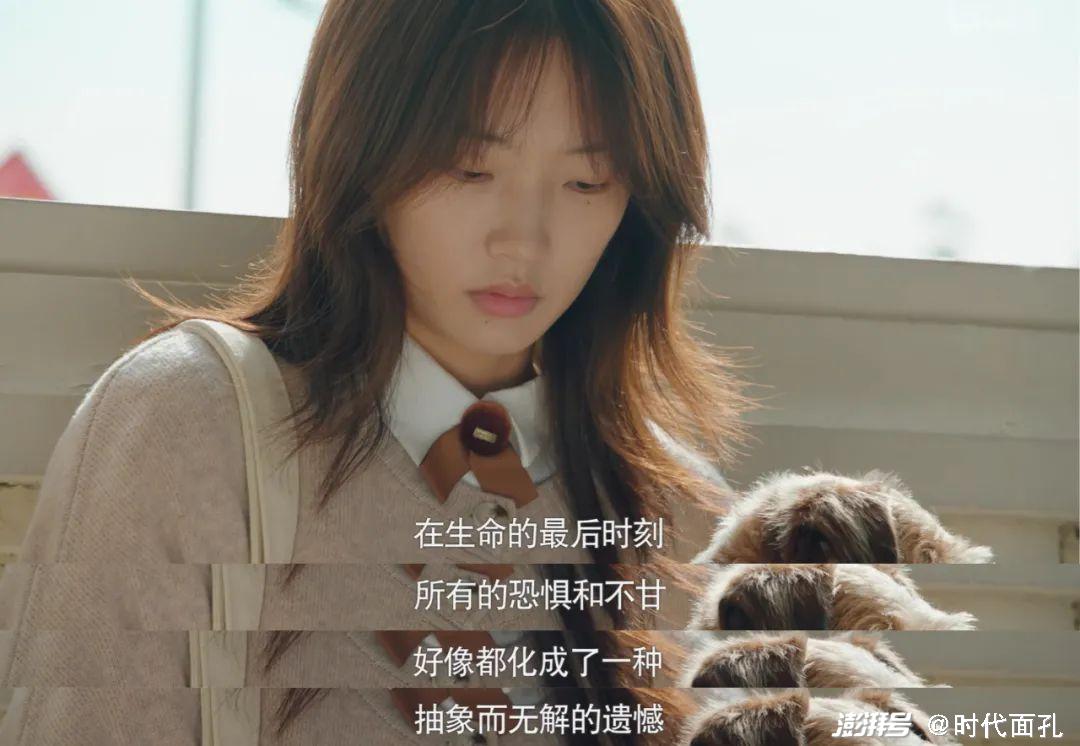

他給大家播放了影視劇《三悅有了新工作》的片段。

這是一部青年治愈成長劇,卻也是一個帶有深刻“晦氣”烙印題材的影視作品,可能也是中國第一部殯葬行業題材的電視劇。

原本學舞臺設計的95后姑娘趙三悅,誤打誤撞進入了殯儀行業,在殯儀館負責遺體的入殮工作,成了一名遺體化妝師。

這位95后的小姑娘,帶著對這份職業的未知、誤解和恐懼,在工作的過程中親歷和感受著人生百態與世事無常,逐漸感悟生死,尋找到屬于自己的價值感和意義感。

這些年,職場劇早已屢見不鮮,律所、教育、房地中介、醫院、公關、時尚、工廠…….幾乎所有的“職場”都曾被搬上熒幕。

唯獨,殯葬行業始終是空白,畢竟,這個題材在大眾視野中多少帶著點“晦氣”。

《三悅有了新工作》,一部“晦氣”的國產劇,以輕喜劇治愈的路線填補了這個空白。

主創團隊用一種寡淡克制,真實卻不失溫情與人性的視角,演繹出殯儀館里上演的一幕幕有關生死的人間戲劇。一批在殯儀館工作的、平凡卻閃光的年輕人的“職場”,也躍然熒幕之上。

放下偏見是直面死亡的第一課,是時候聊聊死亡這件事了。

目前,中國每年去世人口都超過1000萬。換句話說,每分鐘都有大約19人與世長辭。

但中國卻只有五所大學開設了殯儀專業,每年新增的科班畢業生不到800人,遠遠達不到行業需求,遠遠滿足不了“真實的死亡需求”。

主人公趙三悅,這樣的95后年輕人投身于殯葬行業,可能是偶然,也可能是無奈,是誤打誤撞,也可能是陰差陽錯。和所有的年輕人的“職場”一樣,他們,也都有屬于自己的充滿戲劇性的職業故事。

除卻工作本身帶來的壓力和難度,他們時常還要面對生活中的冷眼。租房被拒是常事,逢年過節的喜慶場合也總是需要退避三舍。

還記得2020年年底,一位95后姑娘因為以壽衣模特為職業受到關注,上了微博熱搜。在她眼中,自己的職業是在“幫人們在生命最后一刻體面告別”。與微博上的一片贊揚聲不同,在現實生活中,媽媽勸說她辭職,同學聚會她剛自我介紹完職業就有同學因為害怕而開始躲避她。

偏見源于誤解,誤解源于避而不談。

在胡老師的課堂上,死亡則不再神秘,瀕死體驗、臨終關懷、生死態度都是課程內容的一部分,他帶著學生們通過寫遺囑、寫墓志銘的方式感受死亡。

對于許多無法走到生死學課堂上的觀眾來說,《三悅有了新工作》這樣一部帶著喜劇與治愈色彩的“下飯劇”,可能比苦大仇深的嚴肅劇集更容易接受。

更何況,觀劇的過程也不乏對生死的思考,像是補上了一堂缺失了很久的生死課。這也是一堂“稀缺”的死亡課。對于“死亡教育”來說,這僅僅是第一課。

如何緩解對死亡的焦慮,建立對殯葬行業工作者的理性認知,在死亡的陰影下尋找到生命的意義……這可能是每個人都得面臨的人生“課”,沒有考試,也不需要成績,但終歸,都會感受,都要經歷。

撰文|三三

編輯|波仔

校對|老怪

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司