- +1

縱跨大江南北的梨子“蜜史”

鄒賾韜

高秋少雨,又到了一年中相對干燥的節令。恰在此時,生津潤燥的梨子,也陸續登上了天南地北的集市果鋪。

回望百年前,梨樹已遍布華北江南、關外川滇。1937年,胡昌熾在《中國栽培梨之品種與分布》里概述道:“中國栽培梨之分布區域,以黃河流域為最盛。如河北、山東、山西,及江蘇、河南之北部,主栽培白梨系統,品種以鴨梨為最普遍。其次,長江流域栽培梨不如北部之多,僅浙江、安徽、四川產少數之梨。品種以沙梨系統為主,以雪梨為最普通,間有白梨系統之品種,俗稱‘青皮梨’,產量甚少。南部珠江流域有一部分之栽培梨,多數屬沙梨系統,品種以淡水梨為著名。云南產梨亦多,主要品種為‘買珠梨’,分布于大理、牟定、昆明、澄江等處”。

一顆鵝黃的梨,緣何跨過南北飲食鴻溝?

北方梨

北方佳梨出何方?1936年《津浦鐵路日刊》徑直點出了一條準“公理”:“我國產梨之佳,首推山東,次為天津”。

齊魯大地是不爭的“梨子天堂”,而幾成北方梨代號的“萊陽梨”,更是美中絕佳。1936年,《陽春小報》精煉描述了萊陽梨的來路與地位:“現市上所售之梨,名曰‘萊陽梨’,出產于山東東部半島上之萊陽縣,品質甚佳,久已馳名”。萊陽當地農民多利用優良沙土條件種梨,這在當地堪稱一大支柱產業。1935年9月,《新聞報》介紹稱,“萊陽農人多植梨為業,以博厚利。萊邑四鄉,梨樹成林。城南二十里一帶,沙土地方,所產尤佳”。

除土壤適宜,萊陽當地特色的農技“掐須”也對提振梨子品質多有裨益。1946年,《茶話》月刊披露道:“萊陽梨所以馳名,不但由于面沙肥沃,據說與‘掐須’也有關系。每當暮春三月,旋水河西岸梨花如雪,粉雕玉琢,蓓蕾滿枝。因而引得游人如云,都來看花,這就是梨花節。梨花節過后不久,落英繽紛。家有梨樹的少婦長女,都要為梨‘掐須’。她們三五成群,手搬四腳活梯,將所有梨頂花瓣附著的部分,用指掐落。這樣就可以使梨果肥大,多肉而無核。”

1937年《金陵學報》上的山東萊陽梨果園景象

萊陽地處膠東半島,冬季相對寒冷干燥。因而采集后暫存的萊陽梨需格外小心保護。1923年,《山東實業學會會志》記錄了當地果農存梨“妙法”:“節屆寒露,梨果成熟,即于梨園中掘一淺窖,深三四尺,其大小視梨果多寡以為衡。上架以木,而以苫覆之。將摘下之梨藏于其中,每十數日檢閱一次,遇有敗壞者去之。待天氣將寒,則出諸窖而入諸室,防其凍也。嚴寒之后,雖室中亦不能不凍,則入之甕中,外以殼糠或它暖物覆之。陽春既轉,氣候溫和,則將覆物撤去,再暖則移清涼之地,不可令其傷熟。”

萊陽梨雖一枝獨秀,但也不能掩過其它山東梨的群芳爭艷。1936年,《津浦鐵路日刊》談論了兩款優品“魯”字號梨:首先是菜子梨,“皮作菜綠色,有小黃點,不甚光潤而味甘多汁,為諸梨冠,僅藤縣產之。惟產量少,知者甚鮮,近年始漸銷及京滬平津等地”其次是香水梨,“以沂水、蓬萊、黃縣一帶為最多,果實形扁圓,八月間成熟,氣味甚香,且多汁水。惟產量不豐”。

同樣優秀的還有山東半島西北部出產的“昌邑大梨”。1936年,塘沽《海王》旬刊評之“堪稱碩果,大者徑半尺,重斤半有奇,小者亦重十余兩。皮色嬌黃,滿綴黑斑,形如鴨梨而稍圓,皮薄質脆,味甜漿多”。

由于產梨豐盛,百年前的山東形成了發達售梨網絡。1934年,實業部國際貿易局編修的《中國實業志·山東省》談及了山東梨“走出去”的大致情形:“售梨之集中地點有四,即濟南、青島、煙臺、龍口。鄰近四埠之縣,農民于梨熟時,或用驢馱,或用車載,運至該埠之水果行。經挑剔選擇,裝載運出省外。省外之最大市場為上海,次為香港、天津、營口、大連、南京、蘇州、蚌埠、徐州等處”。

1935年《北晨畫刊》所刊河北定縣車站的售梨場面

由齊魯大地北上,華北的京津地區亦有諸多名品甜梨。且以京城附近的梨產為例,略現其精彩。1937年,《現象》月刊介紹了北平的幾種土產梨子。

好吃者如“波梨”:“形如鴨梨而小,色淡黃,周身有拉狀黃包花紋,味純甜,有似蜂蜜。產子平市附近山中,佳者產量極少,每年上市期在八九月間數十日而已”。

味道極品者似“佛見喜”:“‘波梨’中之最珍貴者,產于平東馬蘭嶺之‘東陵內’,年產不過數百枚,非預訂者不能一享異味”。

此外,還有一類專用于室內裝飾的“沙果梨”,求的是喜慶好看:“小酸梨之一種,產于北平十三陵。味亦酸,形似蘋果及沙果。中上人家多購為裝飾之用,客廳書室,明窗凈幾之間,擺置若干,紅珠粒粒,幽香撲鼻,助人雅興不少。”

1937年《農村合作月報》上的天津鴨梨外銷包裝

南方梨

梨產雖以北方更盛,但南方梨絕不遜于品質。

煙雨徽州出佳梨。1934年10月,《新聞報》雜記《記皖梨》細論了此間優品:有“回溪梨”其“大似柚,皮色黃,削而啖之,其味津津,甘留舌本。而肉厚核小,啖一枚能令人飽”。“回溪梨”主產地在休寧,對品相要求極嚴,故而“梨初結實,果主即逐枚以紙封裹之,恐紙之不經雨露也。乃髹以柿漆,而蟲蛀鳥啄,均可得免。梨之純乎無斑疵者,果主護惜之力居多也”。

而徽州各梨中“最貴之種為‘蜜汁梨’,產于休寧、歙縣交界處之榆村。是梨僅大如枇杷,初離樹,堅硬不可食。必貯置甕中,而密封不使泄氣。若干時日后取出,則軟爛似糜,幾不能握。吮之則漿肉悉入于口,甘美無倫,所剩者只外皮耳”。今日名聲赫赫的碭山梨,在百年前還藉藉無名。1935年9月,《蘇州明報》贊美安徽碭山梨“大如飯碗,味甘而脆”,且“出產甚多,每斤僅售七八十文。如往產梨之果園中間游,可恣意啖食,不取分文”。然而由于“運送不便,未能與萊陽梨一爭短長”。

四川多地亦結有好梨。翻閱1940年版農書《四川簡陽蒼溪與西康漢源之梨》,可見當時川梨運銷的熱鬧場面。通過船運發出的簡陽梨會“用木船裝載,無包裝設備,僅船上稍鋪稻草。梨果則揀入船艙中,上用蘆席遮蓋”。如此大大咧咧裝船的梨子“運到目的地時,常因堆積發熟。經時稍久,果實不免有腐爛之跡象”。與之形成對照的,是蒼溪梨細致到位的包裝:“通常以竹類制成粗硬之稀格子扁圓小簍。采果時輕輕自樹上用手摘下,換去原有棕包,用上等紙包好,納入簍中,每簍可容八九個”。如此精品梨,自然也在售價上勝過其他川梨。

福建梨產雖規模不大,但不乏精細管理智慧。1940年,《福建農業》載羅培春報告稱福建連城的“香水梨”因“一交立秋,常見北風,搖撼樹木,果易跌落”,因而必須“于立秋前三日即宜采下”。

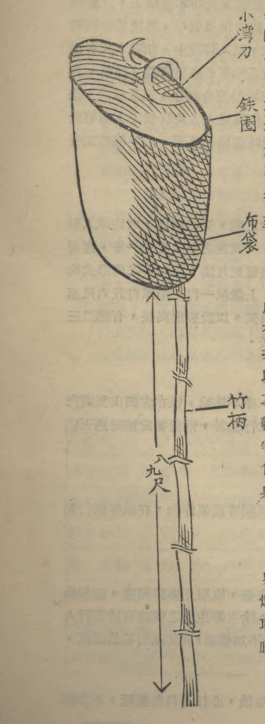

采收梨子的鉤竿也特別講求穩妥,力保無傷果實:“為麻布縫成之小袋,上寬下小,深約三十公分,口徑二十公分。袋口張以粗鉛絲或竹片,而將此袋纏扎于木柄或竹柄,柄長短不一,普通多為二至三公尺。”

百年前的采梨“鉤竿”

百年前的閩北種梨者,還曾參與串起了一條高度商業化的梨產合作鏈。1941年,《福建農業》登載的農村調查講述了該種模式:“果農因勞力之不充裕,販賣之困難,及因一家經濟而不能候至成熟者,往往先行估價賣與果商看守販賣。此謂之‘判’,有‘判花’、‘判果’者,其價格遠小于成熟時之市價。梨果成熟時,果商一一采摘入籃,雇工肩挑入城,轉售與梨行。梨行則另裝筐,由船運至建甌、南平等地出售。”

1935年《西北問題》所見青海貴德農民搭“木梯”上樹摘梨

近代浙中、浙南,也有許多名聲在外的梨產地。

云和縣產有其貌不揚卻口感驚艷的好梨。1943年4月,《東南日報》評價稱“云和梨,從外表看來,皮黃粗糙,形式并不美觀。但實質白嫩且多水分,滋味甜鮮,是中吃不中看的土貨。本地人稱為‘消梨’,外人卻稱‘雪梨’。中以一種‘六月消’為上品”。

浙中更是百年前長三角一處重要的“梨籃”。1933年,《浙江省建設月刊》所載論著《諸暨與義烏之梨》,總結表示浙江梨產“以諸暨、義烏、嵊縣三處尤盛”。

諸暨、義烏地區的地梨,既有“采收后即可直接供食用”的高端“水果類”(譬如“黃樟”、“白樟”“早雪花”等名種梨),也有相對次之卻不乏市場的“霉果類”:“須經相當時間行軟化作用,俗稱曰‘霉’”后才可供食。浙中果農執行“霉化”步驟時,“普通以籮圍墊稻草,將果實悶閉于內。如短柄菊花,五日即熟,霉水梨則須十日。其他各種約六七日可熟”。

浙東海島孕育的金塘梨亦滋味頗好。海島種梨,防風加固是尤為重要的一環。1935年,發表于《浙江省建設月刊》的農情報告《定海之金塘梨》分析金塘梨“須栽于避風之處,普通均產于山岙內”,若遇“秋季之大風,影響甚大,往往結實累累,一遇風雨之打擊,而全無成熟者”。為守護果實,當地梨農會“以竹插圍梨樹四周,高約一丈八尺。每竹之直徑約六分,兩竹間距離約七分,中以篾編成八分闊之帶兩條。如此裝置,大風不能經過”。

一顆梨的北去南來,述說著甜蜜的風土驕傲,演示著因地制宜的農人智慧,愉悅了城市鄉郊的無數味蕾。

【上海文藝評論專項基金特約刊登】

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司