- +1

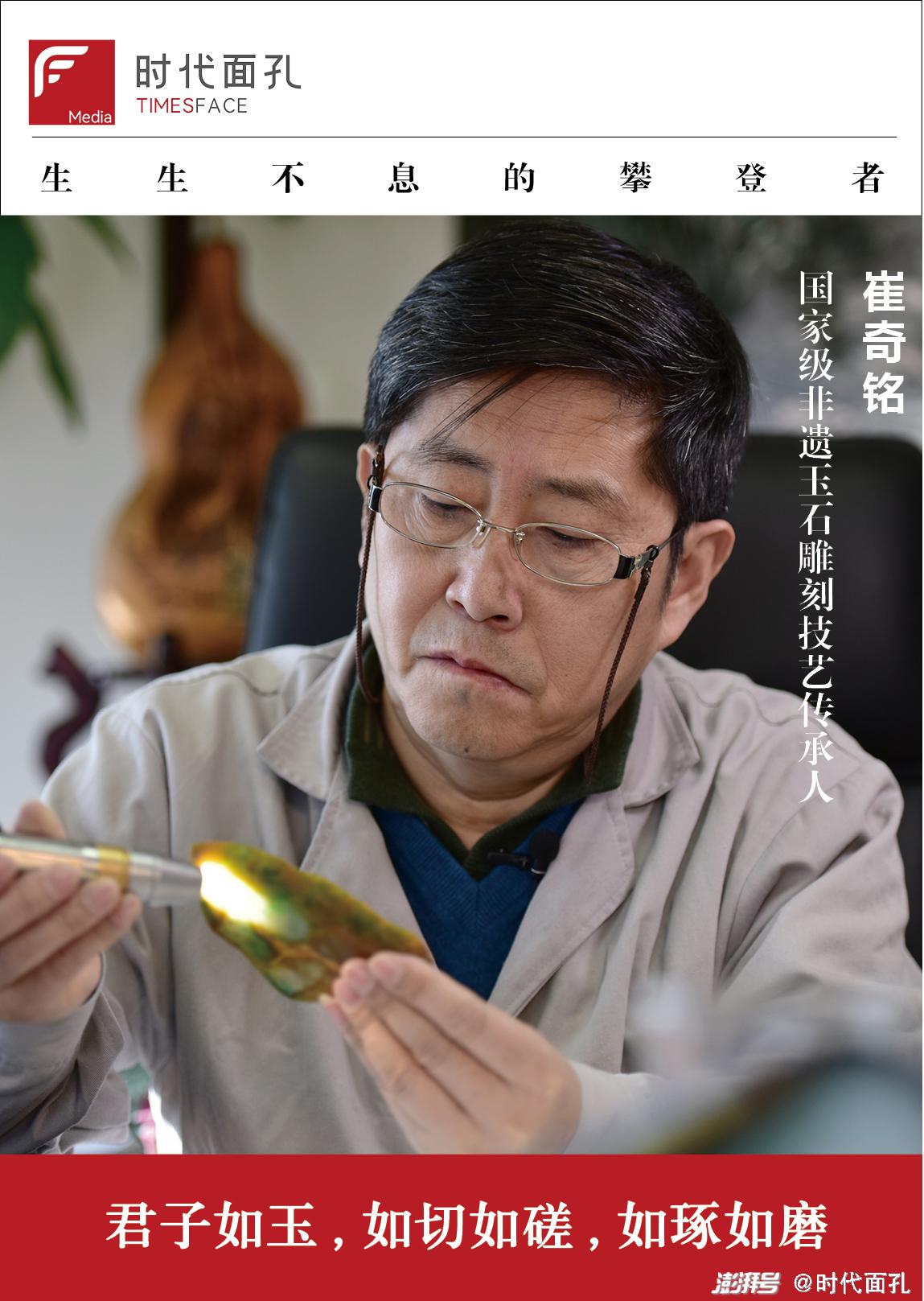

非遺傳承人崔奇銘的奇“玉”人生

【“誤”入玉途】

1979年,《北京日報》的第三版登了一篇招生簡章,“北京市玉器廠、北京琺瑯廠、北京絹花廠、北京花絲鑲嵌廠技校聯(lián)合招生簡章通告。”

這場考試吸引了1000多人報名,初試過后有400多人取得了復試資格,最終錄取49人。喜歡畫畫的初中畢業(yè)生崔奇銘,便是其中之一。順利通過考試之后,他正式成了北京市玉器技工學校的一名學生。

紙上作畫,與在玉石上雕琢全然不是同一件事情,崔奇銘至今記得這么一句話:“上輩子打爹罵娘,這輩子讓你當磨玉郎。”

想要練就好手藝,除了勤學苦練以外,還要吃得了苦頭。雕刻玉石要靠涼水降溫,匠人的手就得跟著玉石在涼水里泡著。春夏還好說,等到三九嚴寒的時候,凍得刺骨,還得手中有神。

皮開肉綻也是常有的事兒。磨玉的機器劃開了手,輕則鮮血直流,重則深可見骨。鼻子里吸著玉石的粉塵、耳畔充斥著機器的囂擾……心中卻必須穩(wěn)若磐石,全神貫注。

玉石容不得半點怠慢,琢玉的過程中稍有不慎,就可能金消玉損。剛到車間實習時,崔奇銘上手的第一件活就給做壞了。他剛會使工具,就覺得得心應手。上手的那是件涮毛筆用的筆洗,串堂的時候聽著機器跟玉石摩擦的聲音心里頭正歡喜,突然感覺手指肚上一熱,低頭一看,洗子壁上已經(jīng)有了個米粒大小的窟窿眼。崔奇銘心里一驚,害怕的情緒涌上了心頭。

這是他上手的第一件活,也是第一件壞活,記了一輩子。玉器磨人,不只磨在下刀那一剎,更磨在經(jīng)年累月的苦思里。

天然玉石在大自然的孕育中,不可避免會有瑕疵。匠人要有巧妙化解、運用天然玉石瑕疵的‘巧做’能力。很多天然玉石的外表都包裹著厚重的‘皮殼’,每塊玉石毛料對于創(chuàng)作者而言都是一個‘盲盒’,不打開就不知道原料里面的玉質(zhì)是什么品相。

拿到毛料后,先要“相玉”,把原料看透、看明白,甚至能直接看出成品的雛形。“相”和“問”就像與無聲的玉石進行交流的過程。只有交流地足夠充分,才能發(fā)揮出一塊天然玉石的自身優(yōu)勢,通過雕琢賦予玉石“第二次生命”。

所有的巧思都得從生活里來。

每年春暖花開的時候,崔奇銘跟家人一同去公園賞花,游人們眼里是花團錦簇的美,他卻一心要將花枝的走勢、花瓣的紋理都記得清楚。不光要看到美,還要看到美在何處。公園里的一方景物,街巷行人的一顰一笑,目光所及之處,都有可能成為設(shè)計時的靈感。

明白自然中的美感還不夠。中國玉器誕生于原始社會新石器時代早期,至今有七、八千年的歷史,以玉為中心載體的玉文化,貫穿了整個中華文明史。琢玉之人,必須對于中華傳統(tǒng)文化有所了解和體會。

從肉體上的痛苦,到精神上的打磨,一樣都不能少。對于十幾歲的少年人來說,其中的美感還不能體會太多,體力和腦力上的艱辛確是實實在在的。從北京市玉器技工學校畢業(yè)之后,他開始進廠實習,不久就被師父蔚長海挑中,調(diào)入北京市玉器廠平素車間創(chuàng)新組。

【從苦累到敬畏】

直到這個時候,他眼中的玉雕依舊不是一件好差事。他更愛畫畫,“背個畫夾子,留個長頭發(fā),天天畫畫,多派啊!”不像玉器廠里的老師傅們,“穿著大棉襖,天天又是泥漿,又是水的。”

這時,《北京日報》上的另一篇文章,再一次將崔奇銘的命運與玉雕緊密聯(lián)系起來。

相傳十七世紀中葉,云南發(fā)現(xiàn)一大塊翡翠籽料,被地方官進貢給了乾隆皇帝,被放到了國庫的庫房里。十九世紀末,慈禧太后過生日時取出,將其分割成六塊,兩塊做成器物,剩下的繼續(xù)存在庫房。后來清政府被推翻,四塊玉石流落至民間,被存在上海大通銀行的金庫。

上海解放前夕,黃浦江碼頭上開往臺灣的一艘客船將開之時,船長下令扔掉所有吃重的行李,四只箱子被士兵卸下,扔在了黃浦江畔。隨后,這四塊玉石來到了北京,存入國家物資儲備局的倉庫,此后的三十年間再無人提起。

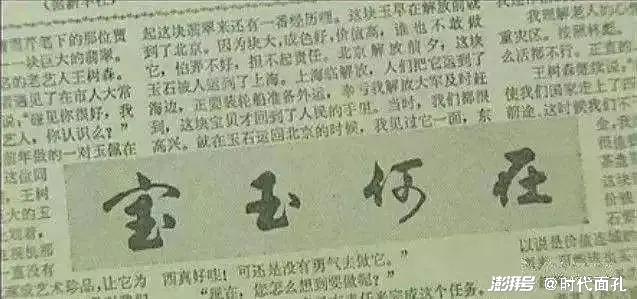

直到1980年4月,領(lǐng)銜國寶制作的北玉四杰之一的玉雕老藝人王樹森突然想起了此事,在一次全國人民代表大會上的小組座談會中呼吁“尋寶”,北京晚報記者就此事寫下了一篇《寶玉何在》的文章,引發(fā)了各方的關(guān)注。

1982年6月經(jīng)國務院批準,當時的輕工業(yè)部對北京玉器廠下達了創(chuàng)作任務,將四塊翡翠設(shè)計制作成大型翡翠藝術(shù)品,工程計劃在1986年完工,因此被定名為“86工程”,也稱國寶工程。

彼時,剛剛?cè)胄胁痪玫拇奁驺懜S師父郭石林參與其中,負責《四海騰歡》插屏的制作工作。

那年參與到國寶工程中去的,除了老、中、青三代杰出的玉雕工藝美術(shù)大師,還有許多著名的專家、學者,其中包括當時的美協(xié)副主席、雕塑家劉開渠,故宮博物院副院長、玉器專家楊伯達,國家文物局專家王世襄,畫家黃胄,書法家啟功等人。

老一輩的玉雕大師和文化界的專家學者匯聚一堂,每日冥思苦想,熱火朝天地討論,其中深厚的文化底蘊以及技藝之美,打動了當時還是個后生的崔奇銘。

在崔奇銘眼中,原本又苦又累的活兒,在高手如林的氛圍里開始煥發(fā)了新的光彩,“我崇拜的畫家、藝術(shù)家、雕塑家都來參與指導這四件翡翠國寶工作,無形當中提升了我對玉的敬畏,有了一種對這種精湛工藝的贊嘆。心里明白了,參與國寶的制作,這是多大的一種榮譽啊。”

1989年,四件國寶正式完工,崔奇銘跟隨師父參與外商合資的項目,在當時的香港市場叫響了名聲。至此之后,他再沒動過想要離開玉雕的念頭。從業(yè)至今,已經(jīng)過去了四十載的歲月。

崔中有山,奇石為玉,鏤刻為銘。回過頭看,崔奇銘與玉雕之間的緣分似乎早就被書寫好了。

他與妻子的相遇,也與玉雕有關(guān)。兩人是少年宮學畫畫時候的同學,碰巧一塊兒考上了玉器技工學校,畢業(yè)實習又分到了一個車間,隨后一起上了職工大學,最終成為了相伴一生的家人。

【從寶石到美玉】

1990年,他們的兒子崔楠出生了,一家三口住在大院的宿舍里,屋子不大,11平方米,角落就還擺著一臺琢磨機。

“父親白天在廠里磨玉,晚上回到家里還磨玉。”在崔楠的記憶里,讀書、玩耍,甚至是入睡都是在琢磨機的磨玉聲里渡過的。他對于石頭似乎有一種天然的親近和敏感。

“小時候跟著小伙伴們在院子里玩兒,看見地上有一塊兒棕色的小石頭,覺得挺好看的,就撿回家給我爸了,也不知道是什么。拿回家之后我爸一看,是塊兒湖北的松石。”崔奇銘覺得有趣,就給雕刻成了一個小擺件,至今還擺在崔楠的書桌一角。

雖然生在一個“玉雕之家”,但最初,崔楠對于玉雕的興趣并不大,他喜歡的是更“洋氣”的西式寶石。高中畢業(yè)報考了中國地質(zhì)大學的寶石及材料工藝學專業(yè),畢業(yè)之后足跡遍布美國、墨西哥、多米尼加。

這段聽起來跟世界各種璀璨寶石打交道的經(jīng)歷卻遠沒有旁人想象中的光鮮,在多米尼加的礦區(qū),用電、飲水都成困難,蚊蟲叮咬、食品安全問題也十分普遍。對于崔楠來說,那更像是人生中一段“苦其心志,勞其筋骨”的磨礪。

“能堅持下來更像是得爭口氣,二十多歲的大小伙子剛到那兒就回來了,未免也太丟人了。”也正是這兩年在國外的經(jīng)歷,讓他愈發(fā)開始發(fā)現(xiàn)玉石獨有的東方之美。

“寶石切磨師更多的是通過切磨將材料本身的光澤和美感展示出來,而玉石不一樣,它不光要通過玉雕師的雙手將材料的美展示出來,還承載了傳統(tǒng)文化中的美感,將精神層面更深的美也展示出來。”

于是,兩年的礦區(qū)生活結(jié)束,他再次回到了父親身邊,回到了磨玉聲的環(huán)繞之中。這一回,聲音出自他自己的雙手。

前兩年,崔楠的兒子出生,他給兒子取了個小名叫“小石頭”,聽起來硬朗可愛,也寄托了他們父子二人對玉石的深情。他希望孩子也能踩在他與父親的腳步上,繼續(xù)這份跟玉石的緣分,但并不打算強求。當年父親讓他跟隨著自己的興趣自由生長,才讓今天的他真正喜愛上這份事業(yè),他也想尊重孩子的想法,接受各種的可能。

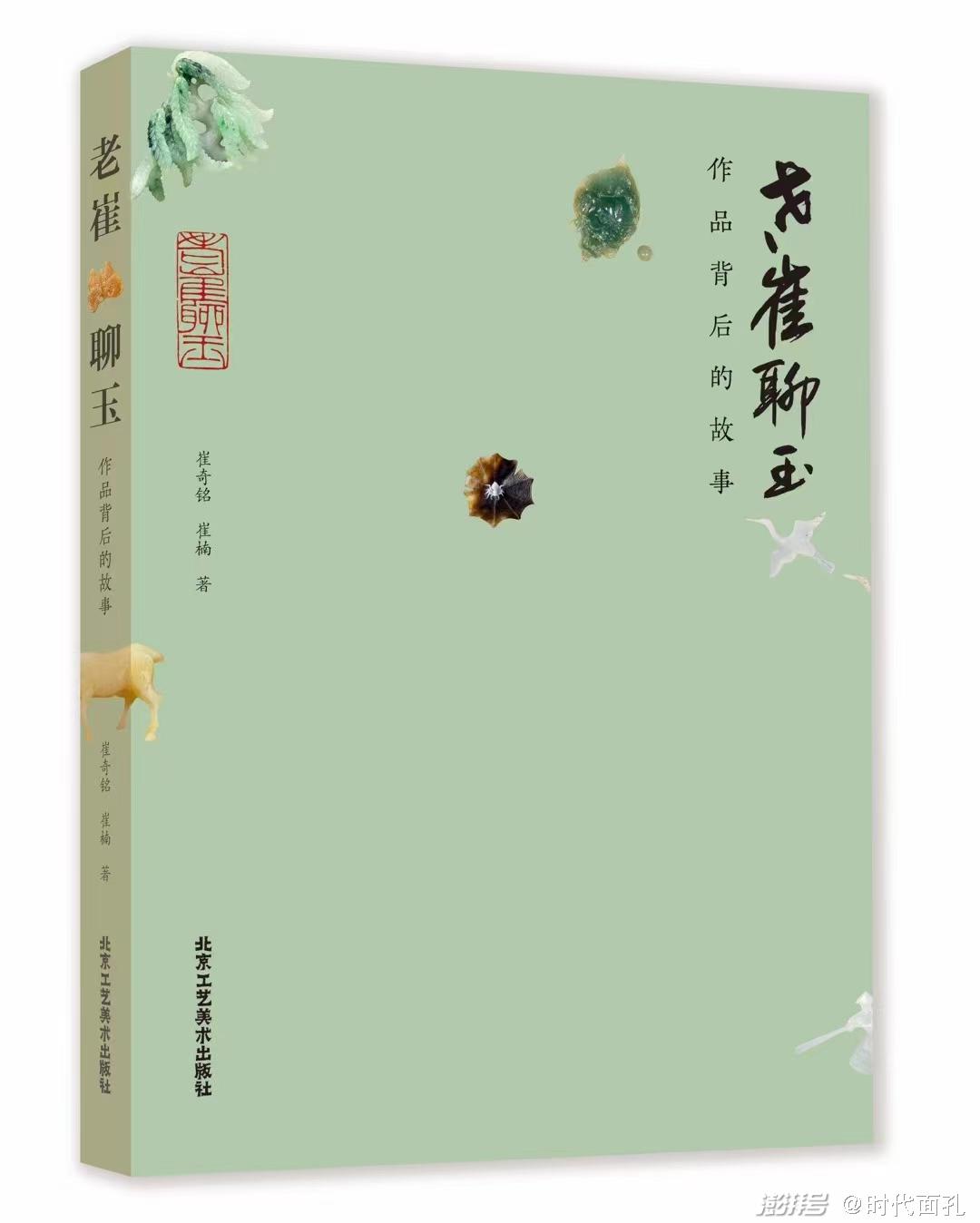

2020年新冠疫情爆發(fā),居家摸不著玉石的父子倆,借著這段時間完成了一本書——《老崔聊玉·作品背后的故事》。崔奇銘口述,崔楠記錄。與其說這是一本專業(yè)書籍,不如說更像是一本由玉串聯(lián)起的回憶錄。老崔為什么愛玉雕?四十年跟玉打交道的歲月里有多少的故事?所謂“奇玉人生”的滋味,盡在其中。

祿長街頭條的磨玉聲依舊日日回響, 崔奇銘在工作室的案臺邊坐下,捧起手中的玉石,又開始了一次無聲的對話……

策劃|董宇平

撰文|煦 然

編輯|波 仔

校對|宋月蒙

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司