- +1

石庫門的“重生”:《相遇建業(yè)里》

作為上海城市空間格局的基本構(gòu)成,里弄伴隨著上海城市的形成與發(fā)展,逐步擴(kuò)大規(guī)模、更新形式,逐漸占據(jù)了日常生活的大幅空間,間接促成了“海納百川、追求卓越、開明睿智、大氣謙和”的上海城市精神。

同時,里弄細(xì)密的空間、親切的尺度、豐富的組合形式支撐著上海的城市肌理,與歷史環(huán)境相協(xié)調(diào),也與外灘、南京路、淮海路等地摩天高樓林立的都市形象相映成趣。

近代上海在建筑方面最亮麗的景象是大約9214條的里弄,以及20多萬幢遍布市區(qū)的里弄建筑,這是上海市民的生活環(huán)境和城市的底色。其中,1929—1938年建成的建業(yè)里是當(dāng)年法租界規(guī)模最大的石庫門里弄住宅建筑群,也是上海石庫門建筑的代表作之一。

同濟(jì)大學(xué)出版社新書《相遇建業(yè)里》,通過解讀建業(yè)里——這一上海里弄典型樣本,帶讀者更真切地認(rèn)識上海這座城在不同歷史時期發(fā)展積淀形成的城鄉(xiāng)空間脈絡(luò)和文化風(fēng)貌。

《相遇建業(yè)里》

徐潔 朱勁松 編著

ISBN:978-7-5765-0317-3

同濟(jì)大學(xué)出版社

建業(yè)里的修繕和保護(hù)從2004年起到2017年止,經(jīng)歷了漫長的策劃和功能調(diào)整。由于有其不可替代的歷史文化價值,建業(yè)里最終采用成片保護(hù)的方式,創(chuàng)造了里弄住宅保護(hù)的建業(yè)里模式。

本書從它的投資規(guī)劃、設(shè)計(jì)營造,來理解上海金融發(fā)展的起因和城市土地的保護(hù)歷程;從它的建筑空間、設(shè)計(jì)元素,來領(lǐng)略里弄鮮活的風(fēng)貌細(xì)節(jié)和其在現(xiàn)代城市中的轉(zhuǎn)變更迭;從它日常的商業(yè)活動、飲食起居,去發(fā)現(xiàn)街巷建筑中過往與當(dāng)下的記憶。

內(nèi)文試讀

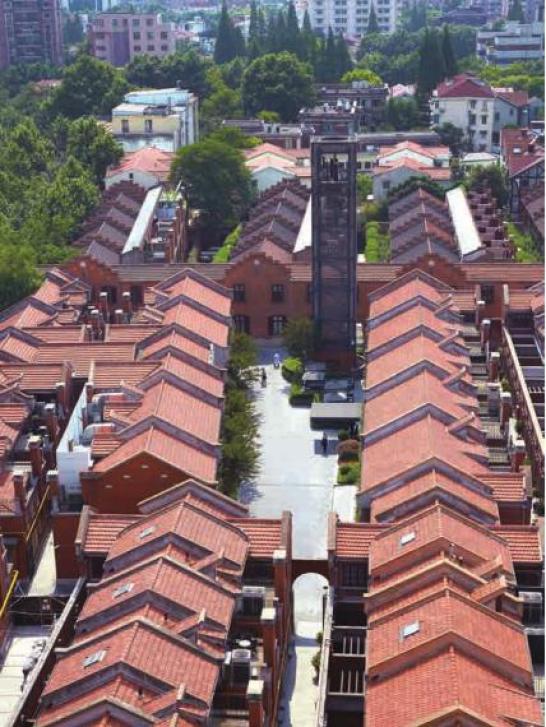

在建業(yè)里致密、扁平、均質(zhì)的石庫門肌理中有一片廣場,它打破了街區(qū)棋盤式重復(fù)的單調(diào)性,成為建業(yè)里社區(qū)最大的開闊空間。作為建業(yè)里曾經(jīng)獨(dú)樹一幟的“內(nèi)街”,這里見證了整個社區(qū)的初生、演變和再生。

▲從空中俯瞰里弄廣場,

像極了歐洲老城中的廣場,空間疏朗。

如今質(zhì)樸的內(nèi)街廣場,雖不比城市商業(yè)中心公共空間的宏偉規(guī)模,也缺乏紀(jì)念性和儀式感,卻同樣具有完整的圍合形式。建業(yè)里中弄自南而北由7幢聯(lián)排里弄組成,初建成時靠南的三幢皆為上宅下鋪形式,取消了南面的天井,加上第一、第二排是背靠背布置,因此第二、第三排之間形成了一個東西向狹長的開放空間。廣場東西長約50米,東端寬約12.65米,西端寬約18.75米。第二、第三排建筑面向該露天空間,均開設(shè)了成排的店鋪,其中單開間店鋪24間,雙開間店鋪4間。店鋪深入里弄內(nèi)部,提供了整個地塊的商業(yè)配套設(shè)施和生活服務(wù)。

內(nèi)街廣場的設(shè)計(jì)初衷是用于居民活動。而基于實(shí)用至上的集體性需求,建成后一個露天菜市場很快就在這塊空地上自發(fā)產(chǎn)生,滿滿的籮筐推車呈放射狀緊密排布,蔓延至周邊的支弄小巷,熙熙攘攘的景象在這片相對安靜的街區(qū)里顯得格外熱鬧:“凌晨三四點(diǎn)鐘菜場進(jìn)菜;四五點(diǎn)鐘,清垃圾和招呼居民倒馬桶的呼喊此起彼伏;五點(diǎn)鐘,居民就陸續(xù)來買菜了。精明一點(diǎn)的拿個小凳子、磚頭代替人在菜攤前占位,縮短買菜的時間,老實(shí)人就一個個攤位排隊(duì)買菜……廣場上還有流動小販,他們挑著擔(dān)子,一路叫賣白糖梅子、西山楊梅、糖炒栗子、赤豆粽子、糯白果、糖藕糖粥……有時候還有吹糖人、捏面人、拉洋片、賣蟈蟈蟋蟀的小商小販,景象熱鬧非凡。”

建業(yè)里的內(nèi)街菜市場延續(xù)了傳統(tǒng)廟會集市的熱鬧、鮮活和喜悅,編織出里弄縱橫經(jīng)緯中最豐富多彩的律動。從春秋到冬夏,從白天到夜晚,無論天晴或下雨,活色生香的市井煙火每天在這里循環(huán)上演。買家與賣家、街坊與鄰里在這里邂逅、聚會、交談、玩笑。擅于精打細(xì)算的居民在追求實(shí)惠的同時不忘講究精致,對于他們來說“貼隔壁”的小菜場不僅是居家過日子不可或缺的,還為平凡的日子增添了一種生趣和儀式感。

作為建業(yè)里的主要特色社區(qū)中心,內(nèi)街廣場打破了里弄住宅區(qū)慣有的單一而沉悶的肌理和格局,聚合了更為豐富的商業(yè)、人流和活動。廣場的空間留白使它適用于多種目的:它是臨時的集市菜場,可以擺開許多攤位,與周邊的固定商鋪互為補(bǔ)充;它是居民自發(fā)聚集、社交娛樂休閑的開放空間之一,吸引人們來此;它是里弄進(jìn)出交通要道的匯合之處,銜接起外出與歸家兩種不同的狀態(tài);它還是兒童的游戲場、學(xué)堂的操場、節(jié)日慶典大型集會的首選場地……對建業(yè)里而言,中心廣場上滿載的市井煙火氣和人情味,是其他環(huán)境難以給予的,并在一定程度上抵消了石庫門住戶居家生活中那種擁擠、壓抑和乏味的氛圍,促進(jìn)了更多的交往和活動,乃至催生了歸屬感。二十世紀(jì)九十年代初,建業(yè)里東弄經(jīng)過整治,菜場被搬離,轉(zhuǎn)而在一街之隔的岳陽大樓底樓新開了一處菜場。

▲各條巷弄都可通往廣場。

在層層包圍的紅色中,廣場成為空間的中心。

如今,經(jīng)過多年的保護(hù)與再生歷程,原本的內(nèi)街以城市客廳的方式回歸,被賦予新的功能和形象。雖然內(nèi)街廣場的景觀發(fā)生了一定變化,廣場上的各種吆喝買賣和市井生活不復(fù)存在,但昔日露天小菜場“鄰里交往、邂逅閑聊”的生活場景和情感記憶,被如今的建業(yè)里內(nèi)街廣場承接并升華,通過場景再造、燈光照明、家具小品和綠植景觀等,結(jié)合一系列的沙龍、講座和展覽,使得內(nèi)街廣場與當(dāng)下的城市生活建立起物理性的連接,住客與游客、消費(fèi)者與行人過客都可以自由地穿梭、漫步,構(gòu)建起社區(qū)新的磁極功能和容器功能。

開放式的露天茶座,每一圍合都是一方小小天地,是朋友會面、閨蜜相約的社交空間,在這里人們是放松的、自如的、有歸屬感的;夜幕時分,霓虹閃耀的廣場將燈火、音樂、美酒、美食結(jié)合,人們露天圍坐、品鑒暢聊,洋溢著自由與快樂的氛圍;社區(qū)還有定期或不定期舉辦的集市、講座、展覽、節(jié)日慶典等,提供了一個人與人面對面互動交流和展示的舞臺,為住客和游客帶來喜悅。而社區(qū)推出的藝術(shù)家駐點(diǎn)計(jì)劃,把雕塑、裝置等當(dāng)代藝術(shù)作品擺放在里弄?dú)v史風(fēng)貌的露天現(xiàn)場,對觀者而言,在親切隨和的現(xiàn)場邂逅藝術(shù),不失為一種有意思的觀看體驗(yàn)。

▲廣場的設(shè)計(jì)強(qiáng)調(diào)了標(biāo)識性,

景觀塔因?yàn)殇摻Y(jié)構(gòu)和網(wǎng)格圖案而通透輕盈。

建業(yè)里保護(hù)與再生項(xiàng)目不僅是物理性的修復(fù)過程,也是生活狀態(tài)的轉(zhuǎn)換過程。中心廣場上沒有了昔日的生活瑣碎,卻依然是聚合了許多人與活動的開放空間,呈現(xiàn)久違的煙火氣,回歸生活的儀式感,還有現(xiàn)代人向往的療愈心情的悠閑生活。文化與藝術(shù)、歷史與潮流、商業(yè)與社區(qū),矛盾多元的氣質(zhì)共存共生,多元文化和創(chuàng)新的生活方式也從老舊街區(qū)中萌生綻放,讓這里的生活豐富、混融且充滿活力。

目錄預(yù)覽

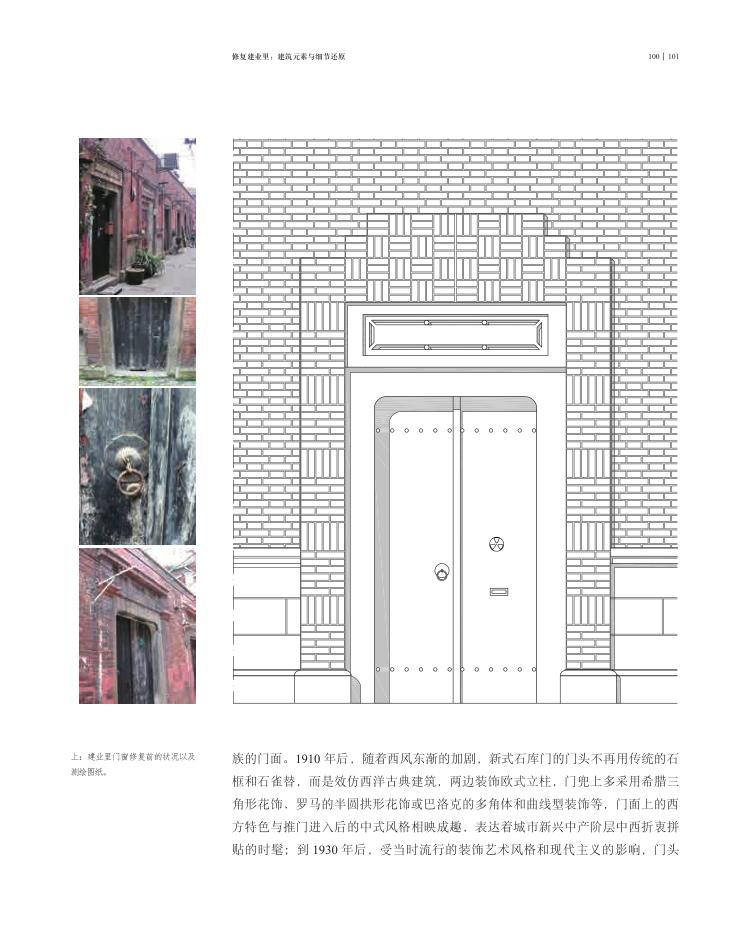

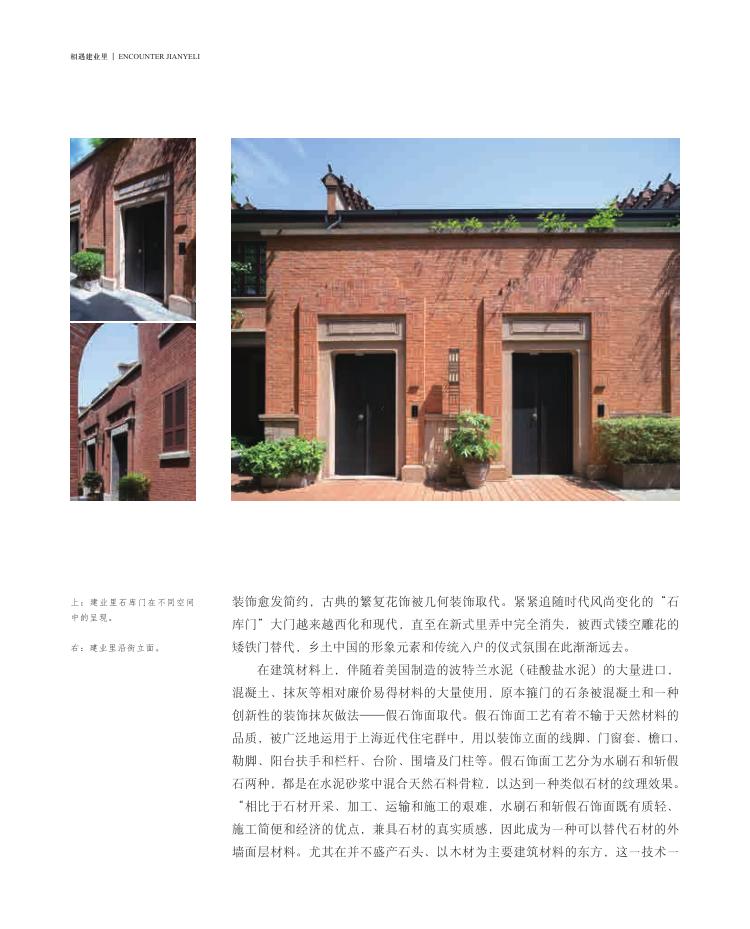

內(nèi)頁預(yù)覽

原標(biāo)題:《石庫門的“重生”:《相遇建業(yè)里》》

本文為澎湃號作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司