- +1

七十年后再回首,甘地的“非暴力不合作”運動成效幾何

七十年前,79歲的甘地因被一位年輕的印度教徒連開三槍而殞命。這對于一生都在倡導“非暴力不合作運動”的“圣雄”而言,實在是一個無可奈何的悲劇。

何以“不合作”

當莫罕達斯·卡拉姆昌德·甘地在1869年出生在英屬印度的時候,大不列顛正在進入她的鼎盛時期。當倫敦大本鐘的鐘聲每隔一小時響起一次的時候,就會有英國的某一片領地引來黎明,因此也就有一面米字旗在晨光中冉冉升起。

1888年9月4日,19歲的甘地動身去英國本土留學。在英國期間,他潛心研究《圣經》,把基督教義中關于對惡人忍讓的教義與印度教教義中“以德報怨”的思想結合起來,得出了“非暴力”的結論。他對此的解釋是,以眼還眼的做法只會讓所有人最終變成瞎子,受害者的反抗將會激怒加害者,暴力只會讓野蠻更加殘酷。

1893 年,大學畢業不久,甘地作為一名法律顧問前往另一個英國殖民地南非任職,并在那里度過了二十年。在種族主義的南非,印度人屬于有色人種,與黑人一樣屬于白人殖民者壓迫的對象,在南非期間,甘地目睹了白人殖民者歧視印度人的種種劣行,感觸頗深。這使他萌生了爭取印度獨立的志向。

1915年初,甘地回到印度。他把在南非取得的經驗和斗爭方式運用于印度。他開始發表演講,宣傳自己的主張,從事爭取印度自治的斗爭。可以說,印度歷史上第一次有了為民請命的領袖人物。為此,泰戈爾尊稱甘地為“圣雄”,稱贊他是“身穿乞丐裝的偉大靈魂”。

與大多數印度人一樣,在第一次世界大戰期間,甘地效忠英國,期待以此換取印度在戰后的自治。結果,英國順利從印度征集了150萬士兵,戰后的《羅拉特法案》卻授予英國總督以宣布戒嚴令,設立特別法庭和隨意判決人民的特權。正是殖民當局的種種惡劣行徑使甘地由一個英帝國的忠實追隨者變成了不合作者。1919年3-4月間,為抗議《羅拉特法案》,甘地第一次發起全國性的非暴力不合作運動,要人們通過“罷市、絕食、懺悔和各種機會”,“誓對法案抵抗到底”。1920 年9月,印度國大黨接受甘地的不合作策略的決議,他從此成為國大黨的“靈魂”,左右著印度民族解放運動發展的方向,并為爭取印度獨立多次領導非暴力不合作運動,最后一次就是1942年8月的“退出印度”運動,要求英國人“把印度交給上帝或者寧肯撒手不管”(甘地認為這樣日本人就失去了進攻印度的理由)。

作為代價,就像丘吉爾叫囂的那樣,“必須肅清甘地和他代表的一切”。甘地一共在英國人的監牢里呆了2338天(其中249天是在南非),在最后一次(1942年)入獄五個月后甘地宣布絕食21天,只依靠鹽水維持生命。溫斯頓·丘吉爾起先不為所動,聲稱這位“曾經的法律學院律師,現在的蠱惑人心的半裸苦行僧”愿意餓死自己便悉聽尊便,最后卻不得不將其釋放——免得甘地死在英國的監獄里。當甘地最終恢復過來的時候,英國首相居然怒氣沖沖地給新德里發來電報,質問甘地為什么還沒有死。具有諷刺意味的是,在第二次世界大戰中日理萬機的丘吉爾平時對于印度饑荒的加急電報向來是懶得看的。

果真“非暴力”

在長期的斗爭過程中,甘地形成了自己獨特的理論。他唯一的斗爭武器就是“非暴力”。甘地將“非暴力”看成是人類的天性,“作為動物意義上的人是暴力,作為精神上的人則是非暴力”,“受苦是人類法則,戰爭是叢林法則。但是受苦法則比叢林法則的力量要強大得多,它可以使對手改變信仰,使他們原本被堵塞的耳朵能聽到理性的聲音”。在現代人類歷史上,這樣的政治理論可以說是獨此一家別無分店。非暴力主義是甘地思想體系的核心。

真正的甘地會怎樣對待戰爭呢?在法西斯正在肆虐歐洲大陸的時候,丘吉爾號召英國人“流血、勤勞、揮淚灑汗”,甘地卻說,“讓(希特勒)占有你們美麗的島國和那些美麗的建筑。把所有東西都給他們又如何,反正你們的心和靈魂是他們怎么也拿不去的”。毫無疑問,這樣的和平主義思想只能令人目瞪口呆。這一次,連印度國大黨的領導層也不相信“圣雄”的夢囈了。

即使在印度,甘地多次發起的“非暴力不合作”運動最終也每每是以“暴力”收場。甘地期望印度人民“啟迪善性”,通過使殖民者“良心發現”的非暴力道路去爭取自身的自由與解放,不啻于與虎謀皮。在1919年4月的第一次非暴力不合作運動中,數千名群眾在阿姆利則進行和平集會,卻遭到英軍掃射,死傷1516人。事后當地英軍司令戴爾被勒令退役,在印度的英國人卻視其為英雄,為他募捐了2.6萬英鎊巨款作為感謝。當孟買等地群眾為抗議阿姆利則慘案發動武裝暴動,搗毀警察局。甘地居然認為群眾違反了非暴力原則,并引咎自責說“這個錯誤在我看來就像喜馬拉雅山那么大”。

在1930年第二次不合作運動的“食鹽長征”中,“甘地精選的兩千五百名志愿者,早晨作完祈禱,發誓保證在遭受攻擊時不反抗后,列隊向一座鹽場進軍,突然一隊警察向隊伍沖來,掄起帶有鐵箍的警棍向群眾猛沖;但人群中沒有一個人伸出手臂招架,從我站的地方聽到令人毛骨悚然的棍擊頭蓋骨的破裂聲,挨打的人像木柱一樣倒下了……”。目擊慘狀的美國新聞記者密勒報道說:“在過去18年中我曾采訪過20個國家,親眼目睹過無數次暴動和戰斗,但從未見到如此恐怖與殘忍”。

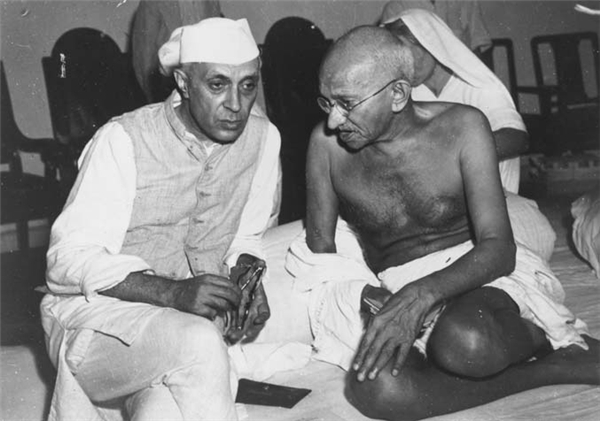

至于1942年的“退出印度”運動更是對于“非暴力”主義的致命打擊。甘地二十年來所抱的期望破滅了。他日夜用非暴力甘露澆灌國大黨這塊園地,結果開出來的卻是暴力的花朵——即使是視甘地為父的尼赫魯(印度首任總理)也抱怨“正是那個非暴力方式的教義產生了疑慮和躊躇而成為暴力行動的障礙”。在甘地身陷囹圄的情況下,各地群眾自動組織游行,拆毀鐵路,攻打警察局,焚燒郵局。當局便以暴力鎮壓,群眾死亡近千人,其后的半年中被捕者達6萬人。印度總督驚呼,這是“1857年以來最嚴重的叛亂”,也在實際上宣告了甘地美好理想的破滅。

孤獨的苦修者

“非暴力不合作運動”究竟會不會為印度贏得自由?答案顯然是否定的。雖然不合作運動為英國人的統治增添了許多麻煩,但從未動搖倫敦維持殖民統治的意志。真正令英國人感到驚恐的恰恰是從1945年下半年到1946年初席卷印度的暴力斗爭浪潮,罷工、罷市、示威游行、流血沖突遍及各地。尤其是1946年2月18日,孟買20000水兵及20艘軍艦舉行反英起義,20萬工人罷工支援起義者。三天后,印度全部海軍加入起義。殖民當局急忙調集重兵鎮壓,經三晝夜戰斗,起義終歸失敗。正是這場暴力斗爭使英殖民當局認識到“1946年的氣溫,不是1920年、1930年,甚至不是1942年的氣溫了。”剛剛上臺的工黨政府不顧在野的丘吉爾的憤怒抗議,決心讓英國友好地撤離印度,而不是等著被武裝起義趕走。英王喬治六世也只能哀嘆,“我身為印度皇帝卻從來沒有去過印度,現在都要失去這頂皇冠了還是只能待在倫敦的宮殿里”。

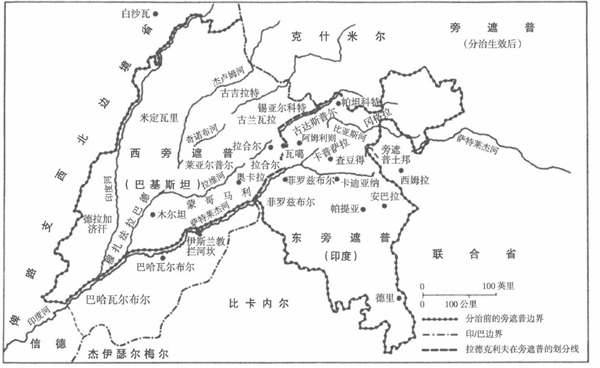

英國人意識到,印度局勢的惡化程度是以天來計算的,這無疑是作繭自縛的結果。由于英國人多年以來分而治之的政策,次大陸上的三億印度教徒與一億穆斯林已經到了水火不容的地步。穆斯林領導人堅稱“穆斯林與印度教徒唯一的共同點就是同為英國人的奴仆”,決心要么把印度一分為二要么把它毀滅,而代表三億印度教徒的國大黨則認為英屬印度的分裂是對自己古老家園的毀滅,注定要受到天譴。

至于甘地,他寧肯將三億印度教徒置于穆斯林的統治之下,由后者的領袖真納來組建政府也不愿意看到印度分裂。但具有諷刺意義的偏是,即使甘地甚至比真納更為諳熟《古蘭經》,他的非暴力主義哲學很大程度上卻是來自印度教的教義,他認為,誰要把宗教和政治分開,“那就像一個人說他要呼吸但沒有鼻子一樣”。如同古代印度經典《奧義書》所說,“這種自我靠真理和和磨難獲得”。尼赫魯也指出:“圣雄甘地曾試圖給印度教下一個定義,‘如果有人說我給印度教下一個定義,我就會簡單明了地說通過非暴力的手段以追求真理’。甘地認為印度教即真理與非暴力。”而他在印度民眾中的巨大聲望,很大程度上也是來自其個人強烈的印度教先知色彩。

“非暴力不合作運動”所帶有的強烈的印度教色彩,可能是真納與國大黨分道揚鑣的重要因素。在真納看來,甘地就是“一只狡猾的狐貍”,“一個印度教復興主義者”,而且他也根本不愿意像甘地那樣半裸上身只披一塊粗布自愿把自己送進英國人骯臟的監獄里,因為“只有傻瓜和文盲才會這樣干”。最終,他的穆斯林聯盟成為與國大黨勢不兩立的政治勢力。

當“印巴分治”在1947年成為現實的時候。一場前所未有的種族仇殺與遷徙隨即席卷整個次大陸。一時間,印度教徒從巴基斯坦逃往印度,穆斯林則沿著相反的路線遷徙。面對難民營里憤怒的難民,甘地仍然平靜地宣示“把你們自己變成甘愿犧牲的非暴力者吧”。這當然是不可能的,當甘地又一次在德里的禱告會上誦讀《古蘭經》時,集會人群里突然爆發出了“就是因為你的鬼話,我們的母親與姊妹被強奸,族群被屠戮”。一時間,“甘地去死”的怒吼響徹全場,迫使甘地第一次無法完成自己的公共禱告。最終,甘地自己也成了教派沖突的犧牲品,死在印度教徒的槍口之下,即使在最后時刻,這位孤獨的苦修者仍然在以手加額表示寬容兇手并為刺死他的人祝福。

后來的印度共和國首任總理尼赫魯曾這樣評價甘地:“在今天,我們第一個想到的就是我們自由的締造者,我們的國父。他弘揚了印度立國的傳統精神,高擎著自由的火炬,驅散了四周的黑暗……我們的子孫后代均將銘記國父的指示,銘記這個偉人——他的信心與力量、勇敢與仁愛的精神。”誠然,甘地的人格無比高尚,而他的“非暴力不合作”理論卻在他身后迅速煙消云散,成為歷史的陳跡。

參考文獻:

[美]拉萊·科林斯等著,李暉譯《自由與榮耀》,海南出版社,2012年

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司