- +1

孫周興:后哲學時代,以創造抵御平庸

編者按:

今天向大家推薦生命哲學2期班孫周興教授的文章,原載《文匯報》2012年6月4日。

孫周興,同濟大學人文學院教授,博士生導師,九三學社社員。現任同濟大學人文學院院長,兼任中國美術學院南山講座教授、中國現象學專業委員會學術委員、德國《海德格爾年鑒》編委、《中國現象學與哲學評論》編委等。歷時六年組織編譯出版30卷總計1100萬字的《海德格爾文集》 。研究方向為外國哲學、美學等,尤以海德格爾研究、尼采研究和藝術哲學為重點。主要作品有《說不可說之神秘》、《海德格爾選集》、《我們時代的思想姿態》、《后哲學的哲學問題》等。

文/孫周興

01

所謂“后哲學”意味著什么?

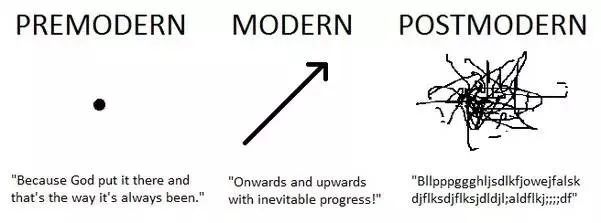

講“后哲學”不是要趕時髦,我們是要用它來集中描寫時代精神文化的變局和處境。簡單說來,當尼采在19世紀80年代宣稱“上帝死了”時,就可以說哲學和宗教的時代趨于終結了,就可以說“后哲學”了。這一點尼采心里十分清楚。尼采把虛無主義者所否定的歐洲文化傳統的核心了解為如下兩個基本成份:一是以Ontology(存在學/本體論)為核心的柏拉圖主義的“本質世界”(存在世界),二是以Theology(神學)為核心的基督教的“神性世界”(理想世界、應當世界)。尼采也正確地看到了這兩個世界之間的交互聯系,以及存在學/本體論與神學之間相互交織的關系。因此,當尼采說“上帝死了”時,他心里想的是不只是基督教世界的沒落和基督教信仰的式微,而是上面講的這兩個世界的崩潰,是后哲學與后宗教時代的到來。

確當地理解“后哲學”,我認為還必須采納馬丁·海德格爾的想法。海德格爾是明目張膽地提出“哲學的終結”的,那是在1964年,但實際上,他從1930年代就已經有此想法了。海德格爾很狡滑地把“后哲學”或“哲學的終結”了解為哲學之可能性的完全發揮(“完成”)與哲學不再是未來的決定性的思想方式(“結束”)這樣一個看似矛盾的局面:一方面,是哲學通過科技-工業-商業的全面擴散,成為全球人類的基本思想要素,就此而言,我們這個時代無疑是“最哲學的”時代了;另一方面,則是哲學正在失去對現實的組織和規定能力,以及對未來的前瞻力量,在世界多元文化中將生成一種或多種非哲學的思想樣式,構成與哲學的競爭和并存。我們認為,海德格爾這種想法是合乎實情的,它避免了那種把“后哲學”簡單地看作“哲學完蛋”的粗暴作派。哲學怎么可能“完蛋”呢?按尼采的說法,我們每個人早就都是“理論人”了。

換句話說,以哲學為主導的文化正在一種“辯證”的意義上展開:一方面,它發揮出自己的全部可能性,通過全球化而得以在世界范圍內實現,通過技術-商業在人類所有的生活領域里獲得了成功,可以說,今天全人類都被“哲學化”了;另一方面,正是由于這種全面展開,哲學本身卻走向衰落了,漸漸隱退了,其論域不斷被吞食,其表達方式不斷受排擠,其未來性日益萎頓——可謂盛極而衰!

所謂“后哲學”意味著西方技術工業的全球性勝利,除此之外,它也意味著一個文化時代的終結,一個我愿意稱之為“哲學政治時代”的終結。我們知道,在尼采所謂的“希臘悲劇時代”之后,哲學-科學-理論就成功地壓服了早期的藝術文化,成為占居上風的文化形式,相應地產生了一批蘇格拉底式的“理論人”。我所謂的“哲學政治時代”開始了,而柏拉圖的《理想國》正是這種“哲學政治”的標志性產物。中古時代以后的歐洲文化中加入基督教神學一支,因此也許更應該被稱為“哲學-宗教政治時代”了,但由于特別在近代,基督神學越來越被哲學化而成為理性神學——也正是在此意義上,尼采把基督教稱為“民眾的柏拉圖主義”——,所以,“哲學政治時代”的說法仍舊是可以成立的。

“哲學政治”固然是一個籠統的表達,它的核心是“觀念/理念先行”,用尼采的話來說是“柏拉圖主義”,用20世紀哲學批判的話來說就是“本質主義”了。無論是古典政治理想還是現代民主制度理念,都具有“本質主義”的內核,都是一種哲學的制度設計。不過,當我們說“哲學政治”的終結時,我們依然要重申海德格爾的見解:此“終結”并非完蛋,而是充分的展開和完成。

02

后哲學時代的文化主題:藝術與政治

“哲學的終結”是20世紀所有“終結”表達中最根本的表達。如前所述,“后哲學”或者“哲學的終結”表明,哲學不再是唯一的、獨尊的、具有指向未來可能性的規定性力量,正在生成其他思想、文化、討論的形式,而時代性的主題也正在切換中。如果說過去時代的文化主題是“哲學與宗教”,那么,我們差不多已經可以確認:今天的時代文化主題已經切換了,切換為“藝術與政治”了。我們仿佛也已經可以說,“哲學政治”的時代過去了,“藝術政治”的時代正在醞釀中。

與在座大部分聽眾一樣,我也是做哲學的,當我說上面這番話時,我當然是知道它的意義和后果的——那是一個會嚴重影響我個人生活的判斷。

幾年前,當代德國藝術家里希特(Richter)宣稱:“在哲學家和教士們的時代終結之后,我們藝術家的時代到了”。我當時很不以為然。我是在杜塞爾多夫書店里看到這句話的,出了書店,走在街頭,我跟哲學家朋友彼得·特拉夫尼(Trawny)教授討論了里希特的宏論,我們最后都不以為然。當時我以為,如果哲學和宗教歸于終結,那么,藝術也將沒落。尼采和海德格爾的文化理想就是這樣的:哲學與藝術應該共生共榮,形成差異化的互為互助的友愛關系。尼采之所以認為希臘悲劇時代的文化是最好的,就是因為在他看來,悲劇藝術與悲劇哲學相得益彰,形成了史上最佳的文化生態。

我們都記得黑格爾的著名斷言:藝術的黃金時代一去不復返了。這就是令后世爭論不休的“藝術的終結”命題。必須看到的是,黑格爾講這個話時,正是哲學和宗教的鼎盛期,可以說“哲學政治”登峰造極之時。黑格爾對此斷言的論證是一種典型的柏拉圖主義,在他看來,與宗教和哲學相比較,作為“理念的感性顯現”的藝術處于較低級的階段,屬于需要被超越、而且已經被超越的階段。我想,黑格爾斷沒有想到,在大約兩個世紀之后,藝術居然有了傳達和表現觀念的功能和力量(這種藝術依然是“理念的感性顯現”),而傳達觀念(理念)的藝術不僅不是低級的,而倒是成了主流,成為基本的和高級的。

藝術無所不為,政治無所不在——我愿意這樣來描述當代藝術文化的狀況。我們也可以說:“哲學政治”終結之際,“藝術政治”登場了。

20世紀,特別是第二次世界大戰以后的文化狀況和走向可以為此作證。戰后德國哲學除了后期德海德格爾的玄秘之思外,已經沒有純哲思的勢力了,更多的是一些區域(局部)性的社會政治哲學研究,純哲思已淪于哲學史研究之中。而在法國戰后開展的以“解構”和“差異”為標識的思想運動,恐怕也還談不上純粹哲學的推進。這種激進的思想運動更多地是藝術(藝術政治),而不是傳統意義上的純粹哲學了。

與之相反,與并不十分熱鬧的戰后法國藝術相比,戰后德國藝術卻呈現出興旺發達之勢,也正好與德國哲學的弱勢形成強烈反差。特別是波伊斯(Beuys)之后以“新表現主義”為代表的德國當代藝術,形成了歐洲當代一道最亮麗的文化風景。我們甚至可以說,在戰后德國,哲學被藝術化了,哲學被藝術占有了;而在戰后法國,藝術被哲學化了,藝術被哲學占有了(這同樣也是藝術主題的突現!)。這真是一個十分有趣的倒轉,值得我們深思。

我們說后哲學的文化主題成了藝術與政治,這在現象上的表現是:社會現實的“泛審美化”和“泛政治化”。現在,特別是從20世紀下半葉以來,特別是通過圖象媒介和各種造型手段,藝術越來越成為平民的、日常的、普遍的,越來越滲透到現實生活的方方面面;而同樣借力于各類電子視聽手段,并且通過在20世紀完成的全球性教育平民化,政治已經不再是權貴政治,不再是少數人的政治,而是日益成了全民政治,成了“每個人的政治”。——這兩大現象,我們分別稱之為“泛審美化”和“泛政治化”。

在理論形態上,藝術與政治主題則表現為:政治哲學的興起和藝術哲學的突現。這一點似乎已經用不著我特別來說明和論證了。

03

當代藝術的政治動因:以創造抵御平庸。

至此我們不得不面對至今依然聚訟紛紜的當代藝術。最近幾年來,我個人對于當代藝術的態度發生了一個重要的變化,可以說從不以為然轉變到正視、甚至肯定的立場上來了。以前我對于當代藝術是沒有多少好感的,甚至于是不懷好意的,也做過諷刺挖苦的勾當。現在我更愿意認為,我們無權對當代藝術作拒斥的和消極的表態——在物質環境和人類心智狀態發生了深刻變化的今天,簡單地否定現代/當代藝術,以及藝術家們在觀念、材料、樣式和技巧等方面的探索,顯然是沒有意義的。

試問:物質環境的變化本身難道不是藝術變革的動因嗎?藝術難道不應該積極回應時代物質和材料的變化嗎?20世紀的物質環境是由技術進步來規定的。飛機、電視和網絡可能是在20世紀相繼出現的“三大件”,它們分別在20世紀的早、中、晚期出現,深刻地影響和改變了人類的基本經驗方式,比如距離感、空間感、圖像經驗和視覺經驗,等等。蔡元培當年到德國留學,與我去年去德國訪學,德國仍然是萬里之外的德國,但距離和空間的經驗卻已經完全兩樣了。我老外婆久住高山上,心智未受過文明世界的規范和塑造,下山后看電視,居然把我們大家喜歡的西洋電視美女說成“見鬼了”,著實讓我大吃一驚!

當代藝術本身是對技術時代急劇變化的人類經驗的表達。在這個意義上可以說,當代藝術的問題也是技術的問題,是由技術發動起來的問題。

在藝術規定性上,當代藝術全面顛覆了傳統的藝術定義。傳統的美學或藝術哲學有三個基本的考察維度,即poiesis(創作)、aesthesis(美感、感知)、catharsis(陶冶、凈化、渲泄、卡塔西斯),由此可引出藝術哲學的形而上學原則、美感原則和道德主義原則,它們實際上也成了我們日常審美經驗的原則。而就古典藝術哲學(詩學)的藝術概念來說,特別是在希臘人的techne(藝術)理解中,我認為有三項基本規定:一是“摹仿”(敬畏和尊重);二是“創新”(真理的揭示);三是“手工”(藝術即手藝)。這三項基本規定是古典(傳統)藝術概念的三個基本元素,不可或缺。在學理上,“摹仿”是一個創作存在學/本體論意義上的姿態承諾,傳達的是人對于自然(事物)的敬畏和尊重態度;“創新”一說雖然平常,卻是藝術之為藝術、作品之為作品的根本規定性,因為藝術是真理(aletheia)發生的基本方式之一;而所謂“手工”,并不是說藝術就是工匠行為,而是說藝術首先是身體性的,是身體力行的,總是與“手”相聯系的,而不是觀念性的。

經過現代主義藝術的準備,當代藝術全面背棄了上述藝術規定性。通過豐富的藝術創造,通過多彩的藝術作品,當代藝術建立了幾個前提預設,它們是有某種政治意義的,因此可以說是幾個藝術政治的預設。

其一、人人都是藝術家。這是德國藝術家約瑟夫·博伊斯的一個口號。博伊斯對于戰后德國文化和德國精神的重振意義重大,對于當代藝術的影響無人能比。博伊斯的藝術是所謂“通感藝術”,強調藝術活動的綜合性,試圖打通各種感覺(視覺、聽覺、嗅覺和觸覺)與意識——這仿佛是19世紀的瓦格納“總體藝術”觀的繼續。他喜歡動用的材料是油脂、毛氈、動物、石頭之類。他不但發展了打破材料限制的裝置藝術類型,而且強調藝術行為的瞬間性和干預性(事件性),開創了行為藝術和社會參與藝術。人人都是藝術家,必須發揮每個人身上的創造性(藝術性)——這是博伊斯藝術活動的政治動機。“人人都是藝術家”是對傳統藝術定義的解構,也是對藝術概念的徹底擴展。博伊斯對于人類的創造充滿信心:生活本身就是創造,“世界的未來是人類的一件藝術作品”。

其二、藝術無所不為。為何只有顏料、紙質、石頭等才能成為藝術材料?為何現成品不能成為藝術作品,不能成為審美對象呢?憑什么呀?我們憑什么說這個是作品而那個不是作品呢?這標準是誰設定的?標準是恒定不變的嗎?首先是法國藝術家馬塞爾·杜尚,他把一個小便器搬到美術館展出,立名為《泉》(1917年),實際上是以某種激進的方式打破了傳統藝術概念,特別是破除了藝術品與現成品之間的邊界。從此,當代藝術突破了媒介的限制,自然的、現成的、人工的、電子的,無論什么材料和媒介都可以用于藝術創作。后來的博伊斯以更加穩重、然而也更加革命的方式推進了這個觀念。當代德國藝術大師安瑟姆·基弗(Anselm Kiefer)雖然屬于所謂“新表現主義”,主要是做架上畫的,但他在材料方面卻是十分開放和革命的。

其三、“做”觀念比“想”觀念更有力量。當代藝術自覺地承擔了表現和傳達“觀念/理念”的任務,藝術中的觀念成份越來越豐富了。觀念不僅是用來“想”的,而更是“做”出來的。從“想”到“做”,這也符合馬克思之后的現代哲學的總體動向。在這方面,我愿意認為,當代藝術其實又做了一個基本預設:與傳統的文字媒介相比較,用造型和圖象元素來表現觀念是更有力量的。在此預設下,傳統哲學的地盤被切割了,被移交給當代藝術。藝術家基弗竟然聲稱自己是探究“基本元素”的。在去年出版的訪談錄《藝術在沒落中升起》中,基弗集中討論了五大“基本元素”,謂“火、水、氣、土、空”。這是令人吃驚的——哲學被藝術化了,自然也可以反過來說,藝術被哲學化了。

其四、以創造克服平庸和同質。這是最后一點,也是根本之點。當代藝術的興起決不是憑空而來的,它既有物質條件變遷的動因,也有相應的社會政治條件變化的基礎。特別是在20世紀,技術-工業-商業在全球范圍的擴展為全球民主制度提供了根本性的保證。然而,民主政治的弊端也日益彰顯出來:不可避免的民主制度也帶來了文化平面化和生活平庸化的難題。正是看到了這一點,當年尼采竭力反對民主政治;而跟隨尼采,魯迅把民主和革命的理想了解為多數人的暴政——這位“中國的尼采”的典型說法是:革命以前我是做奴隸;革命以后不多久,就受了奴隸的騙,變成了奴隸的奴隸。我認為,高舉創造旗幟的當代藝術,實際上是為自己設定了一個合乎時宜的政治目標:以普遍的創造克服平庸,從而為同質化的民主制度糾偏。

04

結語

讓我們最后來總結一下。統治文化史2500年的主流文化形式——哲學和宗教——已經衰落了,它們的時代結束了,或者更準確地說,它們的時代正在結束中,正在讓出地盤,而藝術的力量正在勃興中。這種正在蓬勃興起的藝術總是與政治結盟,總是有著政治的訴求和動因。代替哲學與宗教,藝術與政治正在成為我們時代決定性的命題和課題。藝術,我們所說的當代藝術,正是對民主制度體系的一個修正——藝術的使命在于以創造抵御平庸和同質。藝術政治的力量正在于此。

或問:這是當代藝術的一個新神話么?當代藝術顛覆了傳統藝術概念,突破了藝術與哲學的界限,是不是意味著一種新文化類型的產生?那又是何種新文化?——這些都還是未解的、正在生成中的問題。也許,尼采當年的期許仍然是對的:未來的高人,新的藝術家和新的哲學家將是一個全新的類型,是“藝術家-哲學家”類型。也許,我們不妨重復博伊斯的話,世界的未來是人類的一件藝術作品。

原標題:《孫周興:后哲學時代,以創造抵御平庸》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司