- +1

古典與雅致:日本如何塑造了維多利亞時代的美學想象

原創(chuàng) PUP China 普林斯頓讀書匯

歐洲人寫了太多的哲學。從最日常到最崇高的一切,都被挖掘、收集、編排與解讀——而這僅僅是為了創(chuàng)造貧瘠的知識。是時候清除落在它上面的灰塵和蜘蛛網(wǎng)了,是時候凈化、重塑以及發(fā)展這些知識,為它們注入新的生命。還有什么能比日本藝術更好地實現(xiàn)這一點呢?日本藝術的影響無處不在,它催生了短篇小說文學,它的影響范圍從法國延伸到斯堪的納維亞。日本藝術的簡潔明了的特征,使得它的內(nèi)涵比實際表現(xiàn)出來的更為廣博。日本藝術中的細微變化與韻律重復,在愛倫坡的詩歌、以及法國象征主義者的作品中都能找到蹤跡。”

—— Sadakichi Hartmann(1867-1944,美籍德日混血詩人)

自19世紀50年代日本與英國開放貿(mào)易以來,這個神秘的東方國度在維多利亞時代(Victorian era,其后期是英國工業(yè)革命和大英帝國的頂峰)的想象中,占據(jù)了一個獨特而矛盾的位置:日本被視為一個敵對的東方帝國,同時被視為精致之美的搖籃。在 Quaint, Exquisite: Victorian Aesthetics and the Idea of Japan 一書中,加州大學伯克利分校英語系以及日本研究中心和批判理論項目的助理教授 Grace E. Lavery 探索了西方文化中這種日本矛盾形象的持久影響,展示了日本的崛起如何在現(xiàn)代全球化的初始引發(fā)了西方美學的重大轉變。

本書的研究問題

以“精致”和“古雅”為切入點,本書嘗試回答關于日本觀念的美學范疇的三個問題:

一,通過對俳句、茶道和武士刀藝術等一系列實踐的思索,東方主義者對日本文化的理解如何向西方讀者傳遞了一種普適性審美的信號?換言之,為什么在他們看來,世界上每一個人,不論是東方主義者、原始主義者、還是歐美人,都會覺得日本是美的?

二,十九世紀末和二十世紀初的亞洲英語作家,如何將東方美學所帶來的特權推向市場?而這一舉措又達到了怎樣的政治、心理和文化目的?

三,有關日本的觀念和審美中介之間的理論聯(lián)系,哪些構成了日本與西方之間的長期聯(lián)系、并延續(xù)到了現(xiàn)在?

為了回應這三個主要問題,本書作者 Grace E. Lavery 細致地研究了音樂、視覺、物品、文本、電影、表演的相關材料,進而論證道:與種族、性別、國家、民族、現(xiàn)代性和文化這些分類范疇一樣,日本可以作為一個美學范式(an aestheticized paradigm)來與西方進行比較。

“日本”:一個西方語境中的復雜觀念

19世紀下半葉,英語世界發(fā)展起了一種關于日本的復雜觀念:日本被視為是美麗而危險的存在;它身上有超現(xiàn)代(ultramodern)、后資本主義(postcapitalist)的特征,但它同時被傳統(tǒng)的繭房所縛;它經(jīng)歷了西化,但它也是最不西方的國度。

這種對于日本的矛盾認知,一直持續(xù)到了今天。

“我在日本度過了大學最后一年。”

出自 BBC 情景劇《辦公室》

人們很容易指出這種觀點的東方主義特征,但這并不代表這種觀念完全是個謬誤。誠然,已經(jīng)有很多相應的文化解釋嘗試揭示這些觀點的建構性。但這種對“日本”觀念的解構,與對其的建構一樣歷史悠久。

同時,雖然西方作者常常在不完全了解日本的情況下使用這些觀念,日本人自己也同樣常常推廣它,并用在了各種規(guī)模的日本文化項目之上:個體藝術家嘗試在西方推廣日本特色的藝術;日本政府則運用這些觀念與辭令來為其政治部署服務。

因此,在本書中,作者將“日本”的概念描述為相對于獨立于日本國家的存在。這意味著本書中的日本不僅僅是一個“符號系統(tǒng)”(semiotic system),因為符號系統(tǒng)難以被表述,且離觀察者很遙遠。而在本書中,和其他概念一樣,日本的概念(the idea of Japan),是一個可能可知,而實際上對于讀者來說,未知或不完全已知的對象。

寫日本的東方主義者很容易宣稱自己對日本一無所知,這實際上是一種夸張,他們只是對日本了解不夠多而已。而在觀眾和讀者中廣泛出現(xiàn)的對這個國度的認知匱乏,以及他們想對日本這個復雜對象做出公正判斷的嘗試,恰恰就是西方社會中矛盾的日本觀念的根源。這種矛盾的觀念,根源在于日本美學不同于西方的美學傳統(tǒng),也與康德所說的品位判斷的“主觀普遍性”(subjective universal character of the judgment of taste)特征相左。

西方的“他者”: “日本”的審美普適性

僅僅因為維多利亞時代賦予日本作為另一個帝國的模糊特權,并不意味著日本真的以當時西方人所認為的方式實現(xiàn)了現(xiàn)代化。日本是否真的成為了一個歷史例外——它是否達成了世界上第一個非西方的現(xiàn)代性——是東亞研究學者之間一個深刻而持續(xù)的爭議。但在審美維度上,在英國東方主義者的想象中,日本很快從默默無聞變成了“古怪”的現(xiàn)代。

在美國海軍準將佩里的船只于1853年7月抵達江戶港之前,英國讀者對日本的文化和歷史知之甚少,僅有的關于日本的消息來自荷蘭旅行者。在日本實行孤立主義的兩個半世紀里,荷蘭是歐洲列強中唯一與日本保持貿(mào)易關系的國家。在當時,日本由于足夠遙遠,使得人們常常認為其是虛構的。日本是如此難以接近,以至于基本沒什么西方人對它產(chǎn)生興趣。

而在黑船事件后,大西洋兩岸掀起了一股對日本文學和美學的興趣。外交接觸為西方提供了想象日本的素材,佩里在一篇社論中寫道,“像日本這樣的國家,由各種各樣的儀式管理。因此在與之交往時,必須要用最嚴謹?shù)亩Y儀。日本就像一個光滑的表面,需要一個同樣光滑的人去接觸它。只有通過最佳的形式匹配,才能完全達到交匯和滿足。”佩里的這種對日本戲劇形式的修辭,在整個維多利亞時代的美學討論中都有跡可循。

在19世紀后期的西方社會,與日本藝術相關的一系列觀念、形式和感覺,都與藝術上的偉大成就緊密相連。到19世紀70年代,日本創(chuàng)造舉世聞名的美麗物品的能力,似乎已經(jīng)超過了西方。西方人認為,日本不僅接近、甚至已經(jīng)到達了普適的審美易讀性,而這一發(fā)展威脅到了歐美文化的力量。維多利亞時代有詩人寫道:“日本藝術不僅僅是色彩和諧方面無與倫比的成就,它還是對其他一切的否定和毀滅。”

但這種優(yōu)越,在當時的西方人看來,其力量并非來自于日本帝國主義邏輯形式化。相反,日本藝術被視為一種本質(zhì)化的力量,一種早已存在的創(chuàng)造力。換言之,普適性的日本美學已經(jīng)取得了相對于西方的優(yōu)先地位。日本成為了一個與“西方”相異、但不容小覷的存在。

“雅致”與“古典”:日本觀念的美學范疇

十九世紀的西方作家們將日本這個概念所在的美學范疇稱為“精致”(exquisite)和古雅(quaint)。

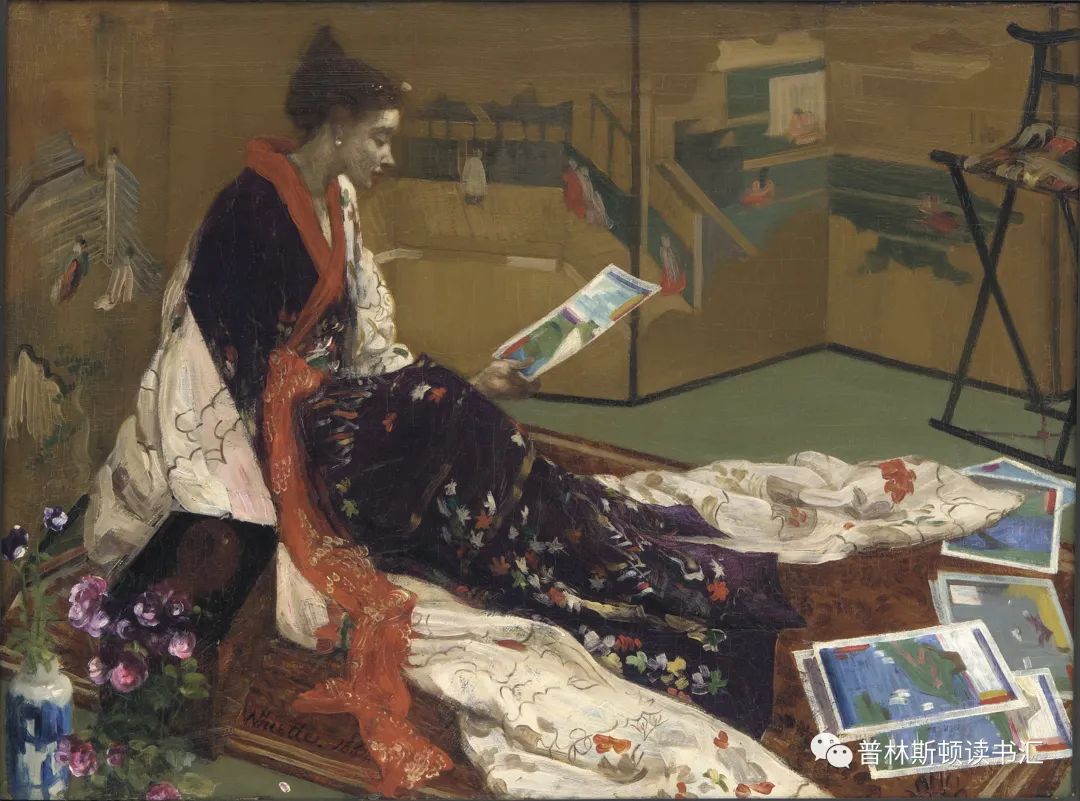

J. A. M. Whistler, Symphony in White No. 2: The Little White Girl (1864).

精致,代表了不可超越的美(insuperable beauty)和不可抗拒的暴力(irresistible violence)的交匯。在2016年的一次采訪中,電影導演昆汀·塔倫蒂諾說,“在過去的25年里,當談到工業(yè)社會時,毫無疑問,在電影里,日本是最暴力的存在。這種觀點普遍而荒謬。眾所周知,日本的社會是最不暴力的。”昆汀的觀點代表了普遍存在于西方社會的認知:被稱為“日本”的主體已經(jīng)成功地把“暴力”卸下,留存在了其審美表象中。暴力成為了一種美學,而并非倫理上的善惡。

電影截圖,《低俗小說》(Pulp Fiction, 1994),昆汀·塔倫提諾執(zhí)導與編劇

古雅,指的是有關日本的觀念與歷史之間的一種間接的、難以捉摸的關系,是一種進入過去的獨特方式。當一個物體、文本、主體或事件成為歷史時,它就獲得了一種奇特的品質(zhì)。擁有古雅特質(zhì)的事物,帶有一種模糊性和歷史感,但恰是這些模糊讓人癡迷。它可能不會被主流歷史所承認,而是進入了被壓抑的亞文化空間。歷史的觀察者會看到這些歷史客體身上華麗與陳腐共存。

J. A. M. Whistler, Caprice in Purple and Gold: The Golden Screen (1864).

PUP內(nèi)容推薦

點擊下圖直達本書購買頁

Quaint, Exquisite: Victorian Aesthetics and the Idea of Japan

借鑒哲學,精神分析,考據(jù)學,以及大量深入的檔案研究,加州大學伯克利分校英語系以及日本研究中心和批判理論項目的助理教授 Grace E. Lavery 提出了一個全新的現(xiàn)代性審美體驗譜系。她認為,十九世紀晚期,日本藝術在全球的流行反映了一種想象的普遍品味標準。

這本書講述了劇作家 W. S. Gilbert 和 Sir Arthur Sullivan 筆下的《天皇》(Mikado)背后的文化歷史,俳句的英語衍生物,以及蝴蝶夫人故事。本書還對一些不太知名的人物進行了介紹與闡述,如以日語筆名 Onoto Watanna 寫作的中英混血小說家 Winnifred Eaton,以及維多利亞時代藝術評論家 John Ruskin 的擁躉 Mikimoto Ryuzo。除此之外,本書還包括了對的物品的重要性和象征性力量的介紹,如葉芝的武士刀,和王爾德的“日本羊皮紙”。

本書包含對歷史的回溯和對美學的現(xiàn)代理解,以及日本對西方美學的深遠影響。

本書榮獲北美維多利亞研究協(xié)會(North American Victorian Studies Association, NAVSA)年度最佳圖書獎。

原標題:《10.23 霜降|古典與雅致:日本如何塑造了維多利亞時代的美學想象》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司