- +1

圓桌|不再被遮蔽的畫之隱者:發現陳曙亭的當下意義

以呈現隱逸文人畫家而知名的義烏春及草廬美術館舉辦的“味尚雋永——陳曙亭作品展”(9月27日-10月27日)這些天正在對外展出,這也是這位生性淡泊且筆墨雋永拙樸的金石書畫家在辭世42年后的首次大型展覽。

展覽主辦方與《澎湃新聞·藝術評論》近日以線上與線下結合的方式聯合策劃了陳曙亭作品研討會。來自國內文化藝術界的專家學者與藝術評論人士就畫隱發現與陳曙亭先生(1900-1980)的藝術成就、當下啟發進行了討論。正如研討會所言,陳曙亭先生的作品大多仍在,成就亦在,故被遺忘只是暫時的,而被重新發現更是遲早的事——見出生命中真誠、靜氣與自在的藝術是永遠不會被遺忘的,也是可以穿透時間而長存的。書畫筆墨的背后是人,重新發現的也是人,更見證著一種人文與文脈的流轉,“他的畫最可珍視的是是畫給內心的。每個時代,都有被埋沒的藝術家,如果他真的足夠精彩,遲早會被致力于打撈珍寶的后人發現,這也正是直指人心的藝術的魅力所在。這對當下紛亂的藝術界也可以說是一劑醒藥,并讓人追問:藝術的本質到底是什么?”

陳曙亭先生(1900-1980)

展出現場

王犁(畫家、中國美術學院藝術管理與教育學院副教授,現居杭州)

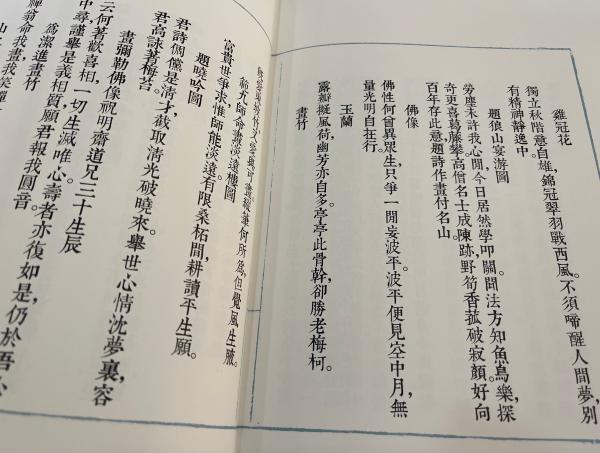

春及草廬美術館展出陳曙亭作品后,朋友圈專業人士為之一驚。第一反應是從未耳聞,第二是氣息格調高,第三是印一、書二、畫三,因沒有細讀其詩文,沒有放進詩、書、畫、印序列評價。我在校對《陳曙亭作品集》時,仔細讀了一過畫冊中的詩文題跋,清麗可讀,非一般俗手。

陳曙亭是南通人,比尤無曲長十歲,又早過世,應該算同時代人。晚年偏居南通的尤無曲,因上世紀九十年代陳半丁研究者帶出和近些年的推廣,讓大家看到一個早年在京滬留下足跡的尤無曲,應該說享譽國內,已身列近現代書畫名人堂。陳曙亭生前活動半徑較小,名不出南通, 1980年就過世。這位舊時代留下的高手,無機緣分享改革開放后那幾年各地文藝復蘇般成立書畫院的機會,上世紀九十年代全民言商,又無暇顧及身邊還有這樣一位值得多看幾眼的高手,時間流逝到新世紀的20年,南通業界也沒有把他當盤菜端出來給大家看看,或許更是名不出南通的原因吧?

那把陳曙亭放回二十世紀美術史的線索去梳理,他的意義何在?局限又在哪里?1、在近現代海派畫風籠罩的書畫圈,不管是海派大寫意還是海派小寫意,他可以上溯揚州八派的李方膺、汪士慎,不從眾就是不俗。2、從展覽的作品看,陳曙亭的作品格局不如尤無曲的作品大、開張,畫蘭不如應均恣意,但存別趣、逸趣,這種非廟堂氣的審美趣味,或為小眾喜歡的人更喜歡。3、筆線很糯,用墨清雅,其水平不輸那個時代的書畫名手,而不僅僅只是鄉里才耳聞的落拓老畫師。4、前面提到高于畫的印章與書法,我特別喜歡繪畫作品上題跋的書法,但我自己書法不行,陳曙亭的書、印究竟放在近現代是什么水平,有待于知識者論定。

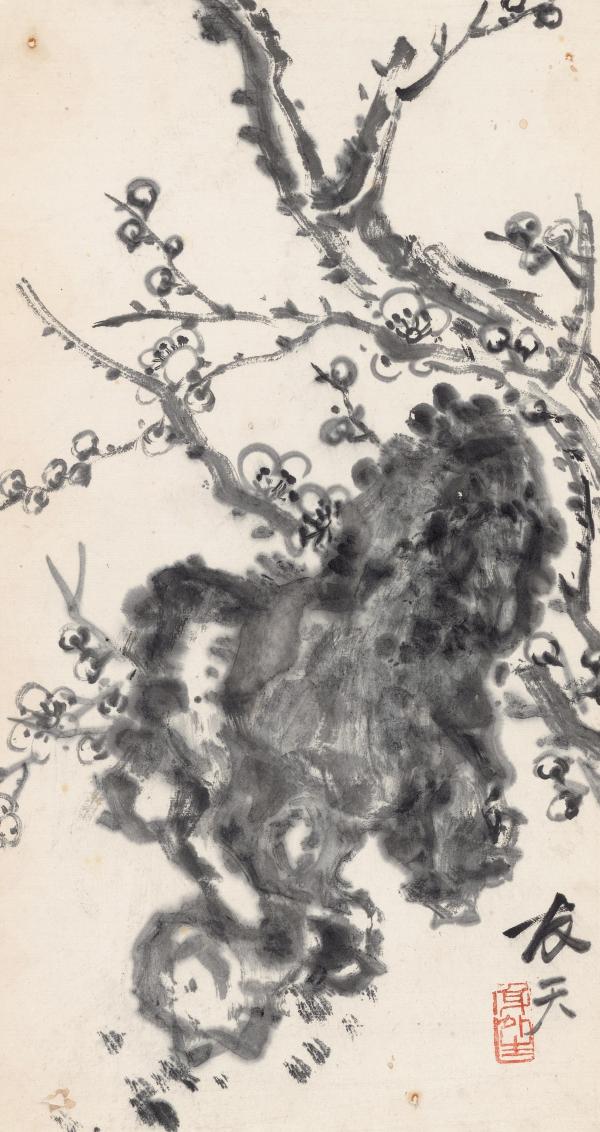

梅石圖

劉春杰(南京書畫院院長、金陵美術館館長,現居南京)

“味尚雋永——陳曙亭作品展”在其身后42年展出令人感動、感慨、感懷、感傷。

每個時代,都有被埋沒的藝術天才,如果他真的足夠精彩,遲早會被致力于打撈珍寶的后人發現,陳曙亭先生外其身而生,低調謙和,留下閃耀著文人畫家清逸高格的作品,教人心生敬畏,真乃朽者不朽也。

陳曙亭先生早年婉拒了進入上海畫院做專職畫家的機會,不以書畫為謀生手段,不辦畫展,不發表作品,不入名利場,是真隱士也。

域外,有專門收藏中國不同時代非著名畫家優秀作品的美術館,以形成互補,完整的時代畫壇信息。義烏春及草廬美術館朱智慧、蔣雪峰與王犁、楊運、顧村言諸先生共謀,近年專事呈現被我們遺忘的隱逸文人畫家,將陳曙亭、余任天、朱豹卿、應均等近現代畫家請回舞臺,為他們的藝術追光。讓我們后來者仰望璀璨星空,群星為我們開眼、生慧、護航。對他們一如我對諸前賢們,敬佩,謝謝!

為陳曙亭先生是江蘇籍畫家而驕傲。2023年,可攜先生作品,或諸先生作品來金陵美術館做展。

義烏春及草廬美術館陳曙亭作品展出現場

唐吟方(書畫家,現居北京)

陳曙亭先生是被幾位老朋友新挖掘出來的“畫隱”。他們那代文人作畫,內心都有寄托,不僅僅著眼于筆墨,當然也不為形役,逸筆草草,常常流露出他們那代人才有的高致。陳先生所處的時代,生活并不順暢,中晚年在南通一個刻字店謀職營生,我想以他的生存處境,筆墨的指向當與“風雅頌”關系不大,更多的是借筆墨作伸張,唯如此,其筆墨可視作生命況味的反映。從我翻閱陳曙亭先生畫集得到的感受,筆墨貼著接受過文脈傳承的肉身,當然不能用今天的“藝術”立場去探看。我喜歡陳先生的詩文,文心發而書為畫,別具懷抱。我也喜歡陳先生的篆刻,游刃有斯,若不經意。或許,只有綜合陳先生的詩文、印、字、畫,才能看到他筆墨的底色。陳先生的身世讓我想起嘉善寄跡于市井的詞人嚴西鳳先生。至于王個簃晚年對陳先生的高評,乃可看出那代人的溫良,穿越窮達,直接人心。

張瑞田(作家、書法家、評論家,現居北京)

看了陳曙亭先生的畫,沉默了很長時間。他的畫是畫給自己的,因此,我們在他的畫作中看不到喧囂,看不到奉承,看不到諂媚,看不到功利。他的畫和他的人一樣,簡簡單單,卻有金屬般的生命質地。

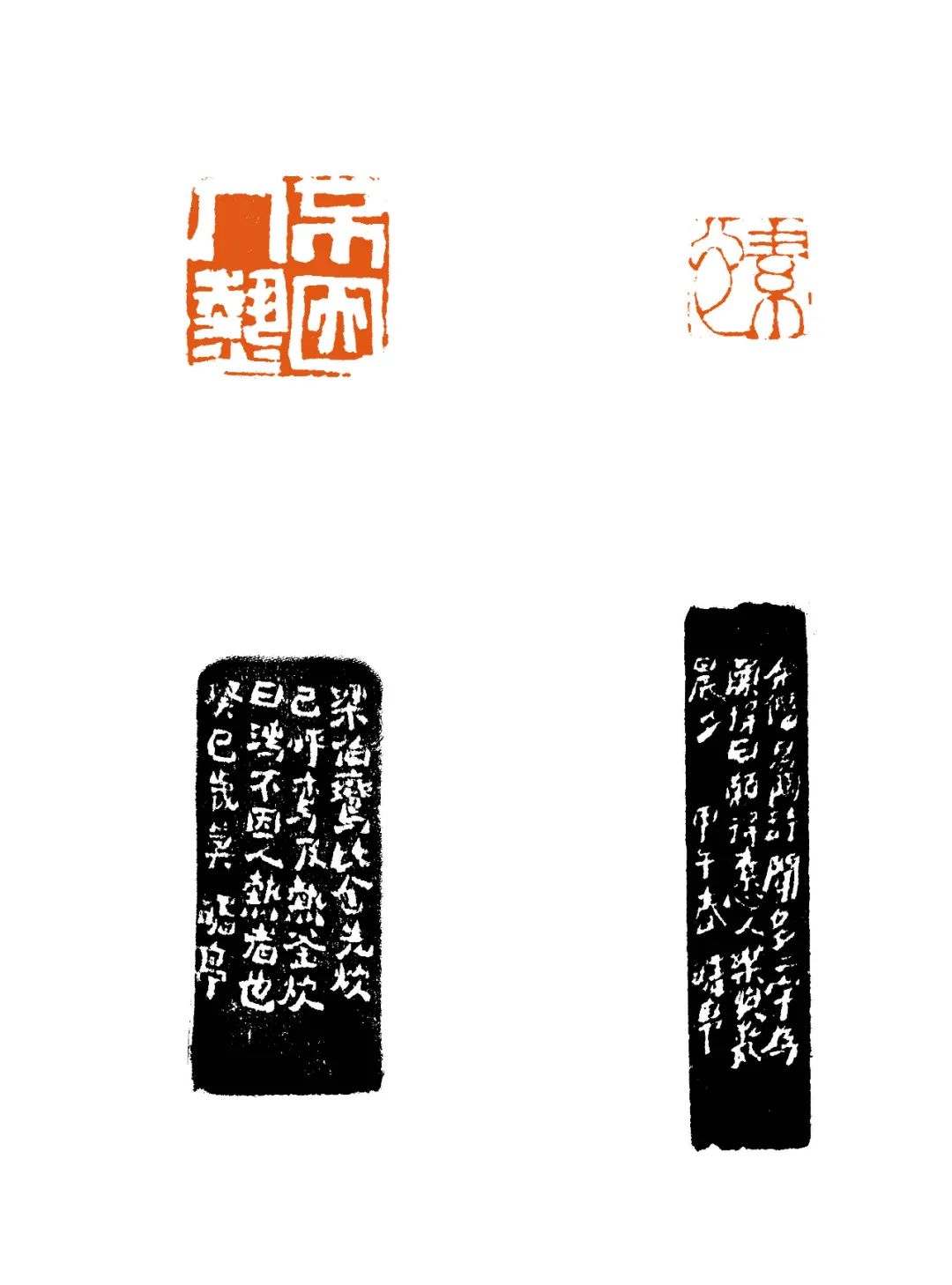

陳曙亭《不因人熱》印(左)

他有一印是“不因人熱”,也就是說,他愿意在自己的小天地里想著藝術的事,他寫字、畫畫、治印,針對的往往是自己的內心。這樣做其實很吃虧,畢竟生活在一個講功利的社會里,不與人熟,不借助社會力量,一個人單打獨斗很難。然而,陳曙亭在這一點上有自己的理解,甘愿默默無聞,不單打,也不獨斗,吃吃飯,喝點酒,朋友來了一同畫畫,不知道什么是好處,更不知道出人頭地的事究竟是一種什么事。他似乎參透了人生,的確,他的眼光很寬泛,他所看到的,我們依舊沒有看到。想一想,可憐的是我們。

為什么說我們可憐,當代人所做的事,很少關照自己的內心,看重的是社會評價,體制認定,市場效應,物質豐富。我們除了喜歡錦衣玉食以外,似乎對什么都不感興趣了。陳曙亭不然,他對自己的精神世界有要求,他的書法、畫、印,都是心靈的反映。平平淡淡的,簡簡單單的,隨意隨性,呈現的是一種非常高貴的人生姿態。他筆下的一枝一葉,一點一線,正默默地告訴我們,也默默地告訴我們身處的時代。

展出現場

楊運(南通六幕文化負責人,書畫篆刻家)

首先非常感謝大家在這個環境下能過來看這個展覽,特別是要感謝春及草廬美術館。為這次展覽,我們準備了很久很久,也花了不少精力。辦這個展覽也是一波三折,從一開始籌劃,不斷有疫情反反復復,好事多磨,一直到現在終于辦成了。

今年是陳曙亭先生辭世42年。從八十年代開始,民間一直重視挖掘那些曾經的非主流邊緣畫家,也挖了一些,而在四十年后又挖出個陳曙亭來。我覺得從大家的反響各方面來看,他的作品大家很喜歡,給予了很高的評價,我們從去年開始,在顧村言、王犁的推薦下,春及草廬美術館朱智慧、蔣雪峰、王晉平幾位老師看了以后,也非常喜歡,大家慢慢磨合、切磋以后,有了這么一個展覽,還印了這么好的畫冊,這個畫冊是我所見過的畫冊里面印得最好的之一了,這是展覽的緣起。

年輕時的陳曙亭先生

陳曙亭先生十幾歲就到南通的張謇辦的一個翰墨林印書局,他去做學徒,當時印書局的經理也是浙江紹興人,李苦李,他十幾歲做學徒是住在李苦李家里,住了六年,跟著李苦李先生學書畫。當時陳師曾經常往來于南通,因為那時候他已經娶了南通范家的老婆,他在南通師范教書之后離開,但他不斷回南通,在這期間他跟陳師曾就有一些請教的機會,我曾經看到過陳師曾在他的印章里有批注的,像吳昌碩批學生的印稿一樣,好、絕妙等等,可惜那個東西現在我們找不著了,不然書里也會收錄。他在李苦李先生的熏陶下,漸漸書畫上有了長進,也吸收了他們一些東西,當時南通來往的都是國內很優秀的人才,比如費范九、諸宗元、金滄江、陳邦懷、朱東潤(音)等等,這個對少年的陳曙亭是有影響的,對他的眼界、見識是有影響的,我們在書里的年表中都有提到。

到1930年,他的命運發生一次改變,印光法師請他到蘇州靈巖山去主理法物流通處,做編輯工作,編佛教的書籍,一待又是幾年,那個時間對他的佛學方面,對他在南通之外的交游方面給了他很多機會,又結識了很多人,對他又有提高。抗戰開始,他就回南通了,以后就一直在南通默默無聞一直到終老,跟著時代的命運起起伏伏, 這是他簡單的生平。

從繪畫來看,我們今天看到的這些作品,是分幾個時期,一個時期是五十年代有一部分,我們都能看到甲午前后的,還有1962、1963年,壬寅癸卯時期,“文革”當中有空白期,幾乎沒有東西。到1973、1974年又有一批,蘭花、石頭,最后晚年,去世前幾年,1977年前后又在一種皺紋紙上,統一尺寸,統一的簡筆,顧村言認為那個畫就已經達到高的境界。他的畫就集中在這幾個階段,從他的畫風上都能看出來,特征很明顯。早年也有,但是我們現在還沒有能夠發現40歲之前的畫,很少,沒看到。陳曙亭基本上生平和他的繪畫,大概這樣一個情況,我要介紹的也就這么多。

朱京生(美術史學者、中國藝術研究院研究員,現居北京)

禮失求野正當時。陳曙亭先生修養全面,詩書畫印俱佳,其畫古厚寬博,簡淡含斂,別存古意,堪稱文人畫中的逸品。一.歷史真是有趣,1980年代中后期,中國畫“窮途末路說”甚囂塵上,引發討論,而后有陳子莊、黃秋園的身后復出成名;新舊世紀之交“筆墨等于零”的觀點泛濫,再次掀起關於筆墨的大討論,而后有尤無曲、劉知白晚年的被挖掘和被廣泛借鑑;近年探討全國展上寫意衰落,而后有朱豹卿、陳曙亭的去遮蔽,冥冥之中似有天意,昭示宇宙的真道的致理,然覺不覺、悟不悟,這還需要靠緣分。二.近年學術界探討國展上“寫意衰落”問題,抄襲他人作品、他人照片問題,兩事根本上是一個問題,即一直以來流行的以西方具象寫實為基礎的國畫教育體系的問題,一方面種下具象的寫實的種子,卻希望結出意象寫意的果實,手段與目南轅北轍;另一方面,這一體系中的創作離不開模特、照片、稿子、只能畫“實有”的弊端畢露無遺,傳統中“目識心記”、畫想像(遷想妙得)的優長被遺失了,這是令人遺憾的。需要想想《韓熙載夜宴圖》等作品是如何完成的,欲反思需從根本入手,從改造整個國畫教育的體系入手。因此,對大寫意畫家陳曙亭等先生的挖掘恰逢其時,這從理論和實踐兩個層面,給當下提供了一個反思既往和“禮失求諸野”的機會。

展出現場

劉墨(獨立學者,現居北京)

我曾寫過這樣一段文字:毛筆很軟,宣紙很薄,但是它可以體現堅強,可以抵抗絕望,可以克服恐懼,可以表達熱愛,可以去除寂寞,可以回顧古典,可以眺望未來……

第一次見到陳曙亭先生的作品,我既陌生又熟悉。他出生于1900年,逝于1980年,正如我那幾位啟蒙老師,生于動蕩,死于寂寥。也許他們的早年絢爛過,但很快,命運就像和他們開了個玩笑,不斷地走向一個又一個窘迫。

惟一能安慰他們的,是詩,是書,是畫,是不能被割斷的傳統的“士”的品格。

筆墨在他們的手下仍然是傳統的,題材與寓意比如梅蘭竹菊等,都好像來自明清,甚至更為久遠,墨漬有如青銅器上幽綠色的斑痕,或者像是一枚斑駁的印章,既顯露著也隱藏著——他們是這個時代的人,但精神卻留在了另一個時代。

歷史和當下,社會和自我,既糾結著,也超越著。他筆下沒有波瀾壯闊,沒有驚天動地,沒有可歌可泣,但讓人感動。

陳曙亭《梅花》,尤無曲 題 款識:曙亭先生遺墨,乙未初冬鈍老

朱銘華(書法篆刻家,現居南通)

我與楊運從小一起長大,喜歡中國書畫,有緣認識了陳曙亭夫人,老太太對我們特別好,真的特別好,經常打電話,讓我們去聊一聊,去了都很受益。她聊的都是地方文人的一些事。家里掛滿了畫,主要是陳曙亭的。過一段時間會換,像這幅畫,掛的時間特別長。她經常要送些東西給我們,我就不肯要,她就有點生氣,但也沒辦法。后來她發現這張畫掛的時間比較長,我每次去都看的特別認真,結果在我40歲那天,她打電話叫我去,她畫拿出來,在標簽處題了字,鈐了印,題上了我的名字作為生日禮物,而且說這張畫你應該是喜歡的,這個不能不要了,不然她馬上就翻臉了,當然我心里還是很高興的。

還有陳曙亭的詩書畫印,剛才這位先生說了,我和楊運一起看了都很驚訝,總覺得這么好的畫家,默默無聞的,外面幾乎沒人懂,我們也在感慨,而且楊運特別有心,那時候看到一幅上邊的題畫詩,就記錄下來,電腦打印了給我們看,他就特別留心于收藏這些東西。而且這兩年他為曙翁藝術的傳播做了不少工作,前幾年出了《陳曙亭梅蘭竹菊冊頁》小畫冊,還有陳曙亭的印章,原打印面,原拓邊款,我覺得那個做得太精美了,太好了。這兩年他做的這些工作,特別到位,策劃實施也很好,關于陳曙亭的幾個南通六幕展覽,影響相當好,傳播廣泛,影響深遠。最近六幕還有一個展覽,比如“陳曙亭的朋友圈”,影響都特別好。

陳曙亭印《金石壽》

陳曙亭篆刻邊款

展出現場

韋羲(畫家、獨立學者,現居昆明)

陳曙亭寫意,是吳昌碩的簡化,從熱烈濃郁轉為古淡冷逸。水準可比來楚生、諸樂三,有不及亦有過之。

文人畫,三分畫七分書。說的是怎樣用功。陳曙亭畫好,字、印更好,有些作品不妨三分看畫七分看字,似乎汪曾祺那樣的業余高手,畫上書法卻又宣示作者的專業性。梅蘭菊石和羅漢不在此列,做到了字與畫平分秋色,又好在金石入畫,越看越好。他的畫多粗頭亂服,墨梅卻精心布置,堪稱絕妙,風格在苦鐵翁與金冬心之間。《東籬秋色》在密集中見野趣,《菜花香》竟也清高似菊。畫古佛羅漢面壁僧,渾然隨意,棄絕巧思,果然是佛弟子。

綜觀《陳曙亭作品集》,《曲徑通幽》最難形容,卻深入我心。他還愛畫松,其實枯樹更好,《虬松圖》野樹蕭蕭,何其動人。我喜歡他畫里的字,天真,有金石氣,與謝無量、石魯同路。對照謝無量,則一文一武。石魯是天才,創作能量大,學養未必深厚如斯。陳曙亭書法從魏碑出來,硬而能化,又不同林散之的百煉精鋼繞指柔,他是璞玉本色,以剛直面目示人,竟讓剛強化為婉轉。

我不懂印史,單純喜歡,竟想請陳先生刻印,遺憾斯人已逝。

《曲徑通幽》

陳緯(書畫家、浙江美術館典藏部主任,現居杭州)

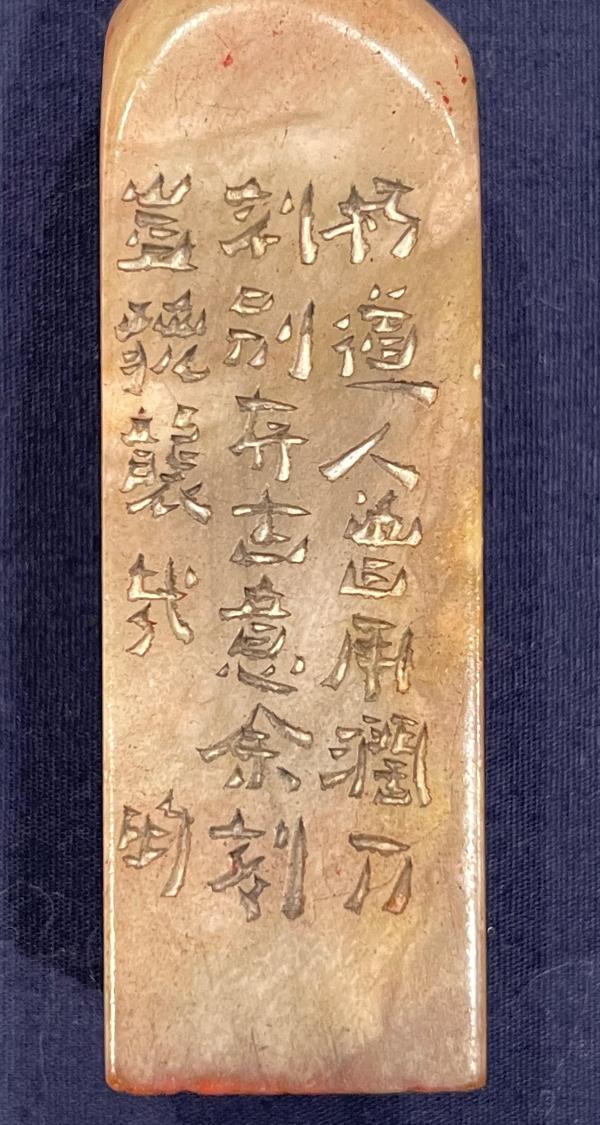

據說當年吳昌碩請家庭教師,先聘的是陳曙亭,恰好當時陳外出,才改聘王個簃,不知這個傳說是否真實。查陳曙亭年譜,此事未載。

查王個簃年譜,1924年王辭南通教職赴滬投缶翁門下,次年受聘為吳昌碩孫吳長鄴家庭教師,自此與缶翁朝夕相處,承乃師法乳,晚年隆得大名,享有盛譽。倘若當年陳曙亭受聘吳家,后來其藝術風格走向會是什么模樣,其地位又將如何?我想其結果或會是另一種可能。孔子云:邦有道則仕,無道則隱。歷史的風云際會總會給知識分子的命運帶來深刻的影響,出世或入世,迎合與固守,都面臨著不同的訣譯。陳曙亭內斂謙讓,他選擇隱于市井,遠離塵囂,獨善其身。他淡泊自守,以藝自樂,堅守內心的志向,崇尚自由獨立。從他藝術創作的題材與筆墨語言來看,多以梅蘭菊竹、松石、佛像為題,純以水墨濡染,用筆高古,寓巧于拙,給人一種冷雋峻切、鄙薄流俗之感,體現其追求個體超越和內心情感的隱秘表達。他的題畫詩句,如“世事都成懶,心田但使安”(《題梅》)“偶染墨香分五色,自珍敝帚不求知”(《對石》)“我心向往得佳處,流水行云任徜徉”(《蘭芝》)“陶公清興舊籬旁,晚節能榮在傲霜”(《菊》)“閑愁不到囂塵絕,坐對此君賦隱居”(《題萬竹叢中一草廬山圖》),無不體現其不求聞達、潔身自好的傳統士大夫高尚之志。其創作無論詩書畫印,總與他所崇尚的品格相映發,氣清格雅,這是高名顯赫者所弗能達者。無怪乎晚年王個簃見少年老友陳曙亭作品時,擊節贊嘆不已。

王個簃早年所作《歲寒冷艷》贈陳曙亭

吳澗風(畫家、供職浙江美術館典藏部,現居杭州)

知道陳曙亭先生應該是十多年前的事了。那時在陳經、陳緯老師和成武兄處時常能看到他的一些墨跡,雖然不多,但作品流露出的那股清雅不羈的韻味極吸引我,非常合意。后來,也不斷了解到更多陳曙亭先生的畫作和經歷。

前段時間楊運兄在南通策劃“翰墨因緣—陳曙亭和他的朋友圈書畫信札展”,包括春及草廬此次也推出“味尚雋永一一陳曙亭作品展”,可以說是陳曙亭遺作的一次集結,讓更多的書畫愛好者來認識研究陳曙亭和他的藝術有著很深遠的意義。

初看陳曙亭先生的畫作,并不覺得很特出,不過在再看再讀之后,會發現他的“魔性”和魅力,正如黃賓虹對一張好畫的評價也是如此。疏率和簡淡畫面,蘊藉細密又極具金石味的筆墨,似可讀出先生溫和儒雅、從容自修的心性以及傳統詩文的涵養。內外不二,人畫共修,感化觀者。這一點也與我們后來所謂的美術作品徒有視覺而內核空泛形成鮮明的對比。從陳曙亭的師承取法可知,基本以揚州八怪和缶老金石畫派為源,又與陳師曾、諸宗元、李苦李、王云軒、嚴敬子、嚴潔、仇淼之等師友相交游,有一些共性。但從存世的遺墨來看,與缶老眾多門徒有著決然不同。吳昌碩弟子幾乎鮮有突破其面貌者,而在曙亭先生筆下極少能明顯窺得他的效法痕跡,雖于題畫中有及擬訪者,如黃癭瓢、李晴江、吳昌碩、王一亭等,并不受外在風格語言的左右,意味迥異,皆是自家風貌,畫格高古,散淡出塵。由此,先生研習諸家,融于心性,合乎內美的智慧可見一斑。

皈依印光法師凈土宗,修佛參禪使得曙亭先生的書畫日趨靜穆,晚歲之作呈現一片禪機,散散落落,絕無半點人間煙火之味。正如《詩品》所言:素處以默,妙機其微。飲之太和,獨鶴與飛。

陳曙亭《瑞雪》

顧村言(澎湃新聞藝術主編,現居上海)

這次展覽從策展到到畫冊的編輯印刷,再到最終在春及草廬美術館的呈現,經歷了很多波折,但卻讓人感動,因為這是一個同道中人的聚集與策劃,而且大家是沒有功利地在推進這件事,是發自內心的熱愛。曙亭先生在天之靈若知,應當是欣慰的。一個藝術家為自己的內心而畫,不求聞達,最后被相隔數十年的晚輩重新發現與呈現,如果我們跳出時間的長度,來看這些作品與這個展覽的緣起與呈現,其實那不是對某一位畫家的重新發現與熱愛,而是對中國文化中那些有靜氣的、真誠的、淡雅的熱愛,這一點是非常重要的。

其實中國藝術之所以最后極其推崇文人畫,而且推崇大寫意,并不是偶然的,這與中國文人的擔當與追求內心的寧靜,追求人生的大自在有很大關系。我印象最深的是朱豹卿生前曾對繪畫提了幾個問題,比如畫畫究竟是為什么,畫的作用是什么,追求什么?所謂“無用之用”,這些話對當下的藝術界其實也是振聾發聵的問題,不過沉淪于名利界的所謂藝術家是永遠不會想這些問題的。我看陳曙亭先生的畫也可以提很多問題,這對當下整個美術界的追思和追問是多方面的,而且這樣的老先生被塵封這么多年,這次被重新打撈并呈現出來,這本畫冊可以說是沉甸甸的,這要感謝朱智慧與蔣雪峰兩位先生,大家是因為熱愛而用心在呈現,讓人感懷。

剛才說到,如果把他與同輩橫向對比以及從取法的角度進行縱向對比,可能會很有意思,包括他的詩文集,包括他與海派風格的若即若離。近現代,說到海派,似乎什么都可以往里放,當然,也可以把陳曙亭放到海派里,但實際上,他跟吳昌碩、吳湖帆、張大千的海派,包括齊白石也是海派的大范疇里,都是不一樣的,他走的是比較特立獨行的路,而且完全是往自己的內心走,衣食奔忙以外,盡量按照他自己的意愿,他是從揚州八怪在往上追溯,再到石濤、八大等。而且,他是一位修養非常全面的金石書畫家,詩詞溫潤而清麗,當然,陳曙亭先生由于大多生活在南通,視野仍不免有窄處,包括畫作的題材也相對狹窄,這放在歷史的背景下,都是可以理解的。

我最喜歡的是他晚年的一批皺紋紙大寫意作品,是這批作品的出現最終真正打動了我。曙亭先生75歲以后,相關社會運動近于尾聲,生活檢樸,宣紙時常斷供,一批制作粗糙的生活用皺紋紙竟被他選作畫紙,且多以簡筆澀筆出之,輔以宿墨破墨等,其中之紙墨相激蕩處,澀而宛轉,或見飛白,或透清潤,筆性直率,樸拙剛毅,直見本心,讀之觀之,真讓人心醉神迷,如《幻云》、《石壽》、《天平石笏》、《奇峰突出》之怪石,《曲徑通幽》、《樂在其中》之蘭石,《香延佳客》之盆蘭,《《秋興》之菊,《瑞雪》之梅,讀之皆天地開闊。

對曙亭先生的認識梳理,我有一些粗淺的體會,寫了一篇文章作為畫冊的前言,其中有,“這樣筆墨純正且寄意深遠的文人畫家,在近現代文人畫史上,幾乎完全是被遮蔽的——這當然不是正常的,也是不公平的。”“曙亭先生的作品大多仍在,成就亦在,故被遺忘只是暫時的,而被重新發現更是遲早的事——見出生命中真誠、靜氣與自在的藝術是永遠不會被遺忘的,也是可以穿透時間而長存的。書畫筆墨的背后是人,重新發現的也是人,更見證著一種人文與文脈的流轉。”

《陳曙亭作品集》中的詩文部分

余姚人(天水書畫院專職畫家,現居天水)

語言似乎就是被限定在一定規范內的個人肢體表達,支撐達意系統的框架,在布滿階級觀念的社會性動態中,語言必須屈就于個體身份本身。身份,在一種極端龐雜的社會系統中,以無可名狀的隱蔽手段與形式,布局或者分配著世界所有的名與利、是與非。對于一介普通文人來言,一生的平凡與刻苦,也許換不來人生任何向度的一束鮮活光芒。

當我披覽《陳曙亭作品集》時,首先被陳曙亭(1901-1980)金石書畫所打動,繼而又被顧村言所敘及陳曙亭曲折經歷所感動。

陳曙亭生于南通,自小學徒于近代實業家張謇所創辦的南通翰墨林印書局,他一生從事的工作大約就是刻字工作。南通乃近代人才蒐裒之地,各個行業名流薈萃,沾溉便利。陳曙亭書畫師李苦李,篆刻學陳師曾。從他一生經歷考察,他屬于不喜歡折騰且安于現狀之人。他對書畫篆刻的創作,只是一種性僻式的愛好,沒有過多的非分追求。刻字的職業習慣使他從事書畫創作也屬分內之事。一般來說,過去在刻字社長期工作之人皆兼擅書畫,有時候的業務應緊反倒促使本人練就了一技之長,除了日常工作之外,刻手平日為他人治得一印,造得一字一畫,也可覓得少許錢財,以補家用之不足。往時,南通書畫藝術離不開海派風氣的籠罩與熏陶,碑體書法在江南的興盛,使陳曙亭繪畫語言中粗糲、散逸、自由的筆觸比比皆是,一種不受約束的寫意意態躍然紙上,它顯示出一種自由的生活狀態,一種沒有節奏的無序表達方式。梅蘭竹菊是繪畫題材中最根本的描寫對象,四君子隱喻著一種出塵去俗的人間品質,這是陳曙亭筆下最常見的表現題材。他什么都可以畫,我們可以把他定位成一個民間畫工的階層,但其繪畫在意象角度卻脫離了世俗的一切,顯現出一種超然物外的逸氣,就繪畫形體似與不似或者似是而非比況,甚有畫僧擔當繪畫之妙,只是在題材處理的氣勢上弱一些,個中原因是生活環境不同而已。

陳曙亭篆刻是很精細的,平生刻字的工作要求養成了良好習慣,而他的繪畫與書法卻大開大合,其淵源大致出于揚州畫派,取其豪縱與絢爛,不拘小節。海派繪畫乘揚州畫派衰落而雄起,而海派之末路就是在水墨運用的大鋪張中走向消亡的,在那個時代,如陳曙亭之畫風,其實是一種社會性時髦。

陳曙亭一生安于生活現狀,即便有好友王個簃給他多次寫信,讓他到上海畫院工作,他也婉言謝絕,可見他是個沒有企圖的隱逸性藝術家。一生從事的刻字工作足可養家糊口,閑逸生活。在社會和生活的鏈條中,名利對他而言并不重要,他只在乎一種生活世界的從容。

陳曙亭在藝術領域是個全才,詩、書、畫、印樣樣皆通,正因為他平生低調,其名被塵世所掩,他的藝術光芒歷時近半個世紀才被有心人發現,成為眾多藝評人筆下的談助。他題畫詩云:“鎮日無言對古瓶,老梅安置不勝情。才華因僻成雙美,歲月久經喜獨行。偶爾閑心留尺素,且隨逸興效園丁。荷鋤月下憐渠瘦,取影燈前著我名。”陳曙亭屬于典型的傳統文人,他安身樂業而不追名逐利,是非常純粹的藝術家,更是一位棄絕塵世聒噪的在世隱者,他的藝術光芒,注定不會明亮生前,而會照耀于身后。

展出現場

陳明哲(安徽省書畫院專職畫家,現居合肥)

近百年以來,傳統中國繪畫的發展受到前所未有的挑戰,一批堅守民族繪畫之路的如“傳統四大家”吳昌碩、齊白石、黃賓虹、潘天壽等畫家享有大名;還有一批默默無聞的堅守者,他們在詩書畫印等方面均有較高的造詣,由于他們生前淡泊名利,他們的藝術鮮為人知。近年以來,隨著對傳統文化的重視和不斷挖掘,一些墨海遺珠得以重放光輝,如江蘇的尤無曲、李味青;安徽的黃葉村、張貞一;浙江的朱豹卿、單眉月等。陳曙亭也是這樣被“發現”的一位畫家,他的畫樸素、生辣而沒有煙火氣。藝術的最高境界是平淡天真,讀陳曙亭的畫你會從樸實無華筆墨中感受到什么是“素美”,“素美”是典型中國人的口味,和黃賓虹倡導的“內美”異曲同工。陳曙亭是通才,詩書畫印無所不能,在大力提倡弘揚傳統文化的今天尤能凸顯出他的價值所在。

谷卿(作家、中國藝術研究院中國文化研究所副所長,現居北京)

陳曙亭藝術積累的完成、藝術風貌的形成,以及他晚年“隱逸”狀態的呈現,與南通這座特殊的城市本身有著直接關聯,由南通六幕文化策劃的“翰墨因緣——陳曙亭和他的朋友圈書畫信札展”,有意識地探索和揭示了一位并不為人熟知的藝術家的“生成機制”,近期在義烏春及草廬舉辦的“味尚雋永一一陳曙亭作品展”,則全面展現了陳曙亭在詩、書、畫、印各領域的成就。應當說,陳曙亭是晚近以來藝術家執著追尋貫通傳統諸藝的一個典型,在他身上明顯可見職業畫家文人化的趨向。陳曙亭的筆墨,時常能夠看到青藤、雪個、苦瓜的冷雋,亦偶合近時吳缶翁、黃賓老的粗疏野逸之風,在空、亂、清、古而外,我們仿佛可以感知他是在以一種高蹈的姿態,記錄或掩蓋同俗世的羈絆——倘若借用陳曙亭兩方篆刻的印文來形容這種感覺,那就是以“荒率”“曠我視瞻”。

薛原(作家、《青島日報》編輯,現居青島)

浙江義烏春及草廬美術館出品的《陳曙亭作品集》擺在案頭有一段日子了,這段時間一直在翻閱著,同時也在網上看著相關的額帖子鏈接——春及草廬美術館的陳曙亭書畫展也在線上同步進行著,尤其是與陳曙亭相關的評介帖子。說實話,若不是線上看到的這些鏈接,還有這部厚實沉甸甸的陳曙亭書畫集——正文前有顧村言對陳曙亭其人其藝的長文解讀——我對陳曙亭根本就不了解。現在自然已經知道了陳曙亭生前是南通當地的一位老書畫家,就像南通的熟悉朋友未必了解青島本地有類似陳曙亭這樣的青島畫家。拜互聯網所賜,現在的訊息發達資訊爆炸,想要了解一位之前不熟悉的遠去的文人畫家已經變得觸手可及,相關的圖文瞬間呈現在屏幕上——我了解陳曙亭其人其藝就是如此。

現在說陳曙亭這種名氣不出本地或不見主流美術史的現當代書畫家為“畫隱”,就是有一種大隱隱于市的形象比喻。其實這種“大隱”未必就是當事人的自主選擇或自我定位,也許在當事人眼里自己的生活未必就不是一種成功彰顯的狀態。出生于20世紀初的陳曙亭,在1949年后時代的轉折線上,其人生已經是已到半百之年,而在這樣的年齡,人生觀和處事的態度已經基本上很難再有改變,盡管許多同時代的文人譬如畫家們在與時俱進著,但像陳曙亭這樣的“小城人物”或許安分守己知足常樂更是一種人生的成熟或狀態。而這種認識的狀態即便在之前大動蕩的戰爭歲月里,他的人生態度也更多是一種傳統文人的夫子自道。譬如陳曙亭于1944年在他畫的一幅白菜蘿卜圖上題道:“清心寡欲佐吾餐,濡筆圖成耐久看。海錯山珍非不取,只因格調合清寒。”其時的他還在四十多歲的盛年,一句“海錯山珍非不取,只因格調合清寒”已道出了他的夫子自道和文人操守。

顯然陳曙亭不是一個與時俱進的人物,但在他所生活工作的環境里,無疑他是有著自己的書畫篆刻名氣的,猶如各地都有的在本地名頭不小的本地書畫名家。回望他們的書畫和人生,以“畫隱”命名未必顯得簡單和拔高。普天之下,在1950年代到他去世的1980年代初,又哪里還有“大隱”的氛圍。今天看來,也許正是他的偏于小城安于現狀,才成全了他不與時俱進的書畫面貌。陳曙亭畫的題材內容多是傳統文人所喜歡描繪的,例如梅蘭竹菊,當然已經是有了現代生活氣息的筆墨,瓜果菜蔬也是他慣常喜歡描繪的,并借題抒寫自己的情感思想。例如在1962年——也正好是距今六十年一個甲子的壬寅秋月,六十一歲的陳曙亭在他畫的一幅梅花圖上題曰:“覓句推敲宜島瘦,冰心玉骨愛君清。偶揮敝帚聊資樂,一粲還能見性情。”年過六十的陳曙亭顯然已經進入自己的精神世界。若對比當時那些著名的書畫家們,例如傅抱石錢松喦們還在為如何創作出符合時代要求的紅色山水圖卷而努力。1962年初夏,陳曙亭還畫過一幅瓶梅,題曰:“歲寒冰雪釀春心,偶覺暗香襲我襟。一種幽情須領略,清姿相對發微吟。”這里的一種幽情也可以看作是他對自己人生況味的夫子自道。

陳曙亭去世于1980年,已經屬于遠去的歷史風景里的人物,但是與他的同時代許多大大小小的書畫家相比,他顯然又是幸運的,這部《陳曙亭作品集》就是一個例證。一個畫家在遠去幾十年之后,還能被以“畫隱”的名義挖掘打撈,這本身也是一個值得探究緣由的話題。

陳曙亭人物畫

吳映蔚(畫家,現居衢州)

我看了展非常喜歡,因為現在這個社會能得到這么一片寧靜很難得,看了以后給人一種美的享受,這是最基礎的。我們從畫里也能體會到古人雅致,從他的書畫體會到書畫的傳承,比如再往前能看八大和揚州八怪的影子在里面,這是很有意思的,一直以來南通出了很多有名的畫家,這也是有關系的。義烏是我外婆家,所以對義烏感情也很好。我覺得很榮幸能來義烏觀展和參加這個會,謝謝。

顧靈(建筑設計師,藝術品收藏家,現居杭州)

陳師曾說,“不在畫中考究藝術上之工夫,必須于畫外看出許多文人之感想,此之所謂文人畫。”陳曙亭先生的作品顯然具有濃濃的文人畫氣息。我寫我心,澹然真趣是第一次見到先生作品時的感受。然而放在大的時代背景下,先生雖隅居通城,然其畫風卻能走出時代影響,別具一格,超然塵外,不得不說是巧拙有素、天賦秉然,誠如其詩作所云,“說是平常偏特獨,古今妙手屬仙才”。

陳曙亭寫梅

孫海鵬(作家、學者,現居大連)

曙亭的書畫印透出一股徹底的倔強氣質,在線條和筆墨之間一以貫之,并且將這一股倔強猶昔的氣質融入筆墨之中。或許,這樣的倔強代表一百年前南通這座城市的精神氣質,張謇、韓國鈞、李苦李、陳衡恪、王個簃等人的詩文書畫中無一不體現出此種氣質,人們經常說的“物華天寶,人杰地靈”,大概就是這個意思。所以,陳曙亭于南通是得其地,得其時,南通于陳曙亭是得其人物,得其精神,兩者相得益彰。倔強在陳曙亭的書法中得以盡現,北朝供養文字中的奇崛恣肆如碎錦鋪街,盡顯不與人同的風神。陳曙亭印章中亦可見其倔強,數處使用了“不”這樣的一個否定副詞,可以想象,倔強的陳曙亭在筆尖游走于紙面之際,那股不媚不俗,不卑不亢的模樣,令人嘆息不已。

楊兵(西安碑林博物館副研究員,現居西安)

陳曙亭先生生活于近現代時期的江南,藝術足跡以南通為中心,參訪杭州、蘇州等地,深受江南文人怡情悅性思想的影響。師承多人,書畫師李苦李,篆刻學陳師曾,并與吳茀之、王一亭、張大千、王個簃等交往過甚,而吳昌碩、趙之謙對其師友多有影響,從陳曙亭先生作品面貌可以看出氣格所宗。繪畫作品喜做梅、蘭、竹、菊,兼為怪石云峰及人物,尤以梅、蘭格調孤高。詩、書、畫、印并舉,以書入畫。《一片冰心》《冷香》《梅石圖》等梅花作品疏淡清拙,筆墨潤澤清雅,行筆爽利恣意,多清遠高古之風,常用宿墨,以破墨法揮灑,呈現出吳昌碩畫風影響。《四君子冊之二》《墨蘭》《芝蘭圖》等蘭花作品濕筆簡出,蕭散閑靜,是對陳曙亭先生深居簡出、抱樸自清生活狀態的寫照。正如其自題書“與有德者親,如入芝蘭之室。” 陳曙亭先生篆刻雖初師陳師曾,但其后卻得吳昌碩之法。其篆刻作品以金石氣入石,以刀代筆,樸茂雄健。同時注重融入書法之法,印從書出。深諳乃師李苦李“刻印只求平實,不求纖巧,纖則去古雅遠矣。”

陳曙亭先生身處變革的時代背景,獨守文人氣節,潛心傳統,雖居南通一隅,卻“非一城一地所囿”。

鄧左民(作家,現居江西)

讀罷《陳曙亭作品集》,想起黃秋園、陶博吾、徐生翁等身后才享有盛名的畫家,不禁為之一嘆:還要發掘多少大家才能讓人相信圈外有高人。與當今那些著名或者冠于著名的大師相比,陳先生無論在學養,心襟,筆墨技法上都不遑多讓。

在顧村言《不因人熱,別存古意一一讀陳曙亭先生》的代序長文中,介紹了陳曙亭先生的經歷。我特別關注他年輕時師友間的影響,“你是一個什么樣的人,看看朋友圈就知道”,這句話在陳先生這里相當合適。他在李苦李先生處學畫,于陳師曾先生處學篆刻,在印光法師門下學佛,與諸宗元、金滄江、廬心竹、王個簃、尤無曲、吳待秋等師友過從甚密,流連南通、姑蘇、杭州,交游者皆一時名流大家。至于他如何治學,如何刻苦發奮之類,反而可以略去,見賢思齊,難道不是很自然的嗎?換個角度,上世紀上半葉,也正是陳曙亭初步畫壇之際,中國書畫理念受外來藝術影響,不少畫家在向外尋求新的藝術表現形式,引入新觀念新手法改造中國畫的熱情高漲。但仍有不少人筑基于傳統,外師造化,中得心源,借古開今,使以講究筆墨內美的中國畫風薪火相傳,并達到相當的高度。在這個群體中,陳曙亭先生人生高開低走,晚來隱而不彰,但他筆墨間流淌八大、石濤、晴江之余韻,作品里散發陶令通脫之氣息,一種強大的氣場終歸無法掩飾。王個簃先生在陳畫上題“花開香隨遠來風,曙亭遺墨,反復展觀,欽敬萬千”。

陳曙亭先生的畫,以梅蘭竹菊怪石青松菩薩羅漢為多。畫幅都不太大,而且多數看來是很隨興的寫意,寥寥數筆,意到而已。既不矜心作意,也不草率敷衍,時見清新灑脫,更多蒼涼郁結。這種發自內心的表達欲望,有一種純粹的藝術初衷,在一些職業畫家中是不容易見到了。陳曙亭的書畫金石作品,起興于尋常煙火,結蒂出文人清雅,似可見先生當年生態。陳先生后期的身份是南通刻字廠的刻字老師傅,畫畫不是工作,不是職業,并不以書畫家面目示人,雖然他不到五十歲就被滬上書畫同儕尊為“老畫師”。他似乎并沒有對書畫界有什么想法,連添磚加瓦的想法都沒有,但他確實在默默地生產“磚瓦”,今天我們終于發現這些磚瓦是中國書畫大廈中所不該或缺的建材。陳先生平時沒辦過任何展覽,不發表作品,他只是沉浸在書畫金石中,寓情于斯,得一時之自在,有一方印邊款刻“切石如玉亦一快事”,淡泊若此,筆墨就干凈了。自然,如果他日子能好一點,不是“平生迫于衣食,不暇從吾所好”,那應該有更精粹的作品。搬了新居,畫一幅青松紅梅,題“新遷仁里,抒寫心性,永志不忘。”(《歲寒盟》)畫靈芝蘭花,題“與君子居,如入芝蘭之室。遷居仁里,寫此志喜。”(《芝蘭》)。讀陳曙亭的作品,總會想起陶淵明的那些句子,“饑來驅我去”,“吁嗟身后名,于我若浮煙”,“今日天氣佳,清次與鳴彈”,“既耕亦己種,時還讀我書”,若求天籟,還非得如此于不求中求,最干凈的藝術大概就是這樣產生的。

陳曙亭先生,詩書畫印俱佳,若以字祖二王畫宗四王為門徑,陳先生早期或受此影響,后來則劍走偏鋒,別開生面。其篆刻取法秦漢,拙樸率真,韻味醇厚。《不值半文》一印,圖為半枚孔方,文曰“不值”,邊款“奈所牧牧者不免于訕曰不值半文”。心平如水,刀走如筆,雖為游戲之言,卻內涵深厚。印文選題也精彩,如取自陶淵明詩句的《園蔬有余滋》,《涉筆自成趣》,《常有好容顏》,《不求甚解》以及《小作勾留了無罣礙》,《時蟲候鳥》等等,加上邊款的生發,一派天真爛漫。陳印邊款能于方寸之間作大文章,他的題畫詩,則更是找到馳懷寄興的大場地。陳畫時有長款的,這些文字單獨看也是好詩。如題《太古煙云圖》“悠然太古心,相對意良深。雨露滋苔綠,煙云豁我襟。”簡直就是從陶公集中出來的。又如《石》題“渾然形態別妍人媸,欲別妍媸不可知。造化偏能施狡獪,廬山面目各生姿。”則又見宋人之理趣。看畫,倒見得他骨子里是個詩人。畫歲寒三友四君子等,皆以他具濃厚金石味的筆法寫出,再以生拙筆意題詩,特別相互生發。以書法作畫法,格調無法不高古。陳曙亭的筆墨從側面印證了黃賓虹所說“中國畫法在書訣,不觀古人所論書法不能明,不考金石文字無以知造字之源流,即不知書畫用筆〞。筆法之外,其墨法也相當醇熟,賓翁五筆七墨在在可見。讀《芳草萋萋圖》,濃淡相生墨的滋潤,草草逸筆,筆之蒼老和秀挺,筆法墨法均至化境,當是陳先生的上乘之作。《達摩》寥寥數筆,大師神態畢出,簡之不可再簡,神之不能更神。《四君子冊之二》,畫蘭,宿墨中鋒,蘭葉如鐵,花葉帶露,滋潤如此,題“與有德者親如入芝蘭之室”,可以想見先生落筆時一派和氣春風。陳畫受八大,石濤和揚州八怪影響較深,亦時見心氣相通。《四君子冊之三》,畫竹石,題“瞎尊者所敢為吾亦為之”,有趣,并有膽,其竹之勁節不讓石濤。陳曙亭書風畫意生拙孤高但又有一些變通,不是一倔到底,是生活讓我們學會了妥協還是學會了隨緣,暫可不論,但生猛狠絕后又一筆蕩開,在對比中顯出拙味清芬,顧邨言在對比陳曙亭與徐生翁的各自的“生拙”中有很高明的見地。一個非職業的畫家,畫材通常不太能講究,倘若能不擇紙筆而出佳作,那自當更勝人一著。讀陳先生晚年在皺紋紙上畫的一批作品,如《香延佳客》,用宿墨寫盆蘭,居然綻放出意外的花香。

陳曙亭先生的書畫,有一種蒼茫的意韻。筆墨見胸襟,見修養,似可期待那個畫者,從蒼茫中走來,日見清明。

《香延佳客》

蔣雪峰(書法家、春及草廬美術館藝術總監,現居義烏)

陳曙亭先生在詩書畫印上的全面發展,源自于他的老師李苦李和陳師曾。他們二人皆是吳昌碩的弟子,浙江的潘天壽先生以及諸樂三、諸聞韻等先生也是吳昌碩的弟子。他們都是同屬于吳昌碩一派,都講究詩書畫印的全面修養,如潘天壽先生所說“不必三絕,務求四全”,也正體現了吳昌碩一派的傳承。雖然陳曙亭先生和潘天壽等先生一樣,也是詩書畫印并重。但他們作品中所表現出的風貌又是截然不同的,我覺得這是很有趣的。尤其是在編輯《陳曙亭作品集》的時候,又仔細看了很多陳曙亭先生的作品,雖然總體也體現了詩書畫印,但他以詩為統攝,使作品飽含詩情,體現出一種溫潤且冷雋的氣質,這跟吳昌碩一派其他弟子不盡相同,當然,這與陳曙亭先生自身的性格、稟賦和生活經歷有關。如果以后有機會的話,可以將吳昌碩流派的這些書畫家,做個橫向的對比研究,應該也會是個有趣的課題。

《陳曙亭作品集》

朱智慧(義烏春及草廬美術館館長,現居義烏)

陳曙亭先生跟了印光法師九年,佛家是最講緣分的,我們能在這里辦這個展,都是有緣起的。我想首先感謝村言兄,讓我有機會知道這位藝術家,見識到傳統文化里詩書畫印具全的,真正有修為的,又有藝術成就的藝術家。作品好,推廣少,正是我們選擇的方向,也豐富了我們的展覽。這個展覽可謂好事多磨,因為疫情原因,原來約好去年年底去南通的,一直等到今年七月的最后兩天,總算在南通見到了陳曙亭先生的這批作品。好中選優,挑選了百余件作品。這些作品大部分是楊運老師的藏品,我想要感謝楊老師對我們的信任。這個展覽,得到了王犁老師的幫忙,陪同我們到南通選畫,參與畫冊的編輯,開幕座談會的主持等等。還得到了陳緯、吳澗風等老師的支持。在此,一并表示感謝!

前面各位老師對陳曙亭先生的作品都發表了自己的高見。對中國的傳統藝術來說,文人畫是其中的代表。我現在越來越發覺“詩”的作用很大,懂“詩”的藝術家寫出來的書法、畫出的畫,就有韻味,就有詩情畫意,在陳曙亭先生身上很明顯的體現出來,他的詩都是自己寫的,而且寫得又好。還有我們以前展覽推過的余任天先生也這樣。中國文人畫里,感覺“詩”是重要的源泉,有詩的意境才有畫的意境,陳曙亭作品看了是挺有這方面感觸的。另外陳曙亭是很特殊的,跟著印光法師九年,高僧大德的親炙,自有不一般的修為。佛家的修為,詩的意境,他怎么寫怎么畫都耐看,真的是很神奇。現當代來說為什么有些畫表面看著很好,總是留不住腳,不是太耐看,可能就在這兩方面吧——詩意、修為,這兩個我認為恐怕是當代需要補上的一些東西。

因為疫情取消了開幕式,一切從簡,今天大家過來一起聚一下交流一下,我相信也不虛此行的,感受陳曙亭藝術的動人之處,享受中國傳統文化的美。

最后,要推介一下畫冊——《陳曙亭作品集》。為出這本畫冊,雪峰兄費了好多心思,待在杭州很多天,大量的文字校釋,逐字逐句校,磨人也磨出了味道。用雪峰兄自己的話來說,越編校越體會到陳曙亭的價值。村言兄洋洋灑灑的前言,都是有感而發,情真意切,看后即可知陳曙亭其人其藝。

再次感謝各位在這么特殊的時期能到現場觀展,剛才座談會給我們提了一些建議、意見,更多的我想聽聽大家的批評,這個是中國當下最缺少的,比表揚更缺少的是批評,是不同的意見。

座談會現場

義烏春及草廬美術館展出現場

【上海文藝評論專項基金特約刊登】

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司