- +1

二十四節氣 | 霜降來臨,杭州這座古村里有好“柿”發生

澎湃新聞記者 王昱

霜降,是秋季的最后一個節氣。這個時候,中國大部分地區都能感受到變涼與寒意,夏季的酷暑已然全消,沿海地區臺風季節也跟著結束。

“氣溫驟降、晝夜溫差大”是此時最顯著的氣候特征,但事實上,“霜降”與“降霜”并沒有多大的關系,“霜”反映的僅僅是天氣漸漸變冷的特征,并非表示進入這個節氣就會“降霜”。

霜降節正值晚稻收獲,千百年來,民間有許多特色的慶祝活動,其中最有代表性的就是廣西壯族的“霜降節”。據說在這一天,勞作了一年的壯族鄉民們,會用新糯米做成“糍那”“迎霜粽”,招待親朋好友。人們也趁農閑的機會交朋結友、走親串戚、對歌看戲。2014年,“壯族霜降節”被列入第四批國家級非物質文化遺產擴展項目名錄。

當然,民以食為天,時令節氣自然也和吃有關。民間有句諺語“一年補透透,不如補霜降”,在中國的一些地方,霜降時節要吃柿子,因為在當地人看來,這樣不僅可以御寒保暖,還能補筋骨。老人們還常說:霜降吃丁柿,不會流鼻涕。

走紅的百年古柿林

每年霜降時節來臨,杭州的橫一村就有“好事”發生。村書記傅臨產忙得團團轉,采訪、考察、參觀,光顧村里的外來客在這個時節突然多了起來。

在社交媒體上,這座僅有600多戶人口的小村莊,一夜之間也成為了“頂流”,人們蜂擁而至,只為湊湊“好事”的熱鬧。

那“好事”到底是什么?答案就是——柿子。

橫一村,地處杭州蕭山區臨浦鎮的最南端,由橫一自然村、大塢坑自然村、梅里自然村三個自然村合并而成。打開地圖,搜索 “梅里探柿”這個好聽的名字,從上海開車出發,最快只需兩個多小時就能到達。

傅書記說,橫一村梅里自然村有一片古柿林,種植有1500多棵柿子樹,樹齡普遍在百年以上,最老的能有五百多年。柿子一般在霜降前后完全成熟,這時候的柿子火紅火紅,像一只只小燈籠掛在枝頭,黑色的樹干遒勁有力,千姿百態,在藍天白云的襯托之下,有一種寫意的美感。

掛在枝頭上的柿子像一只只小燈籠。 杭州蕭山區臨浦鎮 圖

“根據我們的考察求證,這里最早的一批柿子,是村里倪氏族人的老祖宗在明朝時期種下的。因為我們這里土壤肥沃,氣候、地理條件都很適宜種植柿子,于是就從北方引進了過來。”傅書記告訴記者。

梅里的柿子頂部四四方方,因此被稱為“方頂柿”,平均一個能有5到6兩重,最大可重達1斤左右,用食客的話來說就是看起來十分“敦厚”,吃起來十分爽口,肉多核小,甜而不膩。

梅里的方頂柿 蕭山文旅 圖

不過,柿子剛從樹上摘下來,其實是不好吃的,又苦又澀。傅書記介紹說,在梅里,傳統的吃法有兩種:一種是把柿子放入調配好的石灰水中浸泡,這種人工脫澀的方法,就是俗稱的“熗柿子”,熗好的柿子外觀看起來像沾上了一層白色的“霜”,口味是脆甜的。還有一種叫“捂柿子”,就是把柿子和蘋果、梨等其他水果放一起,密封放在陰涼通風的地方,捂個三四天,取出來的柿子便又甜又軟了。

“熗柿子”、“捂柿子”是這里的傳統吃法。 蕭山文旅 圖

柿子村的“新玩法”

有 “方頂柿”這樣有名的特色農產品,臨浦鎮橫一村從2018年起舉辦方頂柿豐收節,吸引了大批游客前來購買。從城區趕過來的市民還會帶著孩子,一起來體驗親自采摘的樂趣,村民們還會在現場展示青團等傳統糕點的制作,“梅里探柿”的名氣就是這樣起來的。

不過從去年開始,情況發生了改變。傅書記說村里決定不摘柿子了,要把柿子完完整整留在樹上。

“現在的模式是,我們把古柿林的柿子全部保留下來,用于兜售的柿子就從周邊村莊收購過來,這樣可以讓更多游客看到柿子樹掛果的美景,優化體驗,從而帶動當地第三產業的發展。”傅書記說道。

古柿林的柿子全部保留下來,不再采摘。 杭州蕭山區臨浦鎮 圖

換句話說,在如今的流量時代,梅里古柿林成為了橫一村的一張“名片”,一個可以供游客沉浸式體驗的“打卡景點”。而為了讓柿子不被外人提前摘走,據說村民們還組建了巡邏小分隊,每14個小時輪流巡邏一次,讓即將成熟的柿子“一個也不能少”。

果然,當滿山的柿子樹變紅時,涌進小山村的游客絡繹不絕,村里也深挖柿子文化,設置了 “如意柿界”“海柿山盟”“一柿糧緣”等帶有美好寓意的打卡場景,吸引不少年輕人拍照留念。在半山腰的柿林中,橫一村還開出吉柿茶館,辦起了游客接待中心、公共活動中心、黨群服務中心、青年創客中心、農產品展銷中心等配套設施。

從賣柿子到賣風景,老百姓的收入反而提高了。“我們現在有20多家民宿,星巴克也開到我們村里來了。”傅書記驕傲地說。

今年的柿子節將于11月初舉行。 傅臨產 圖

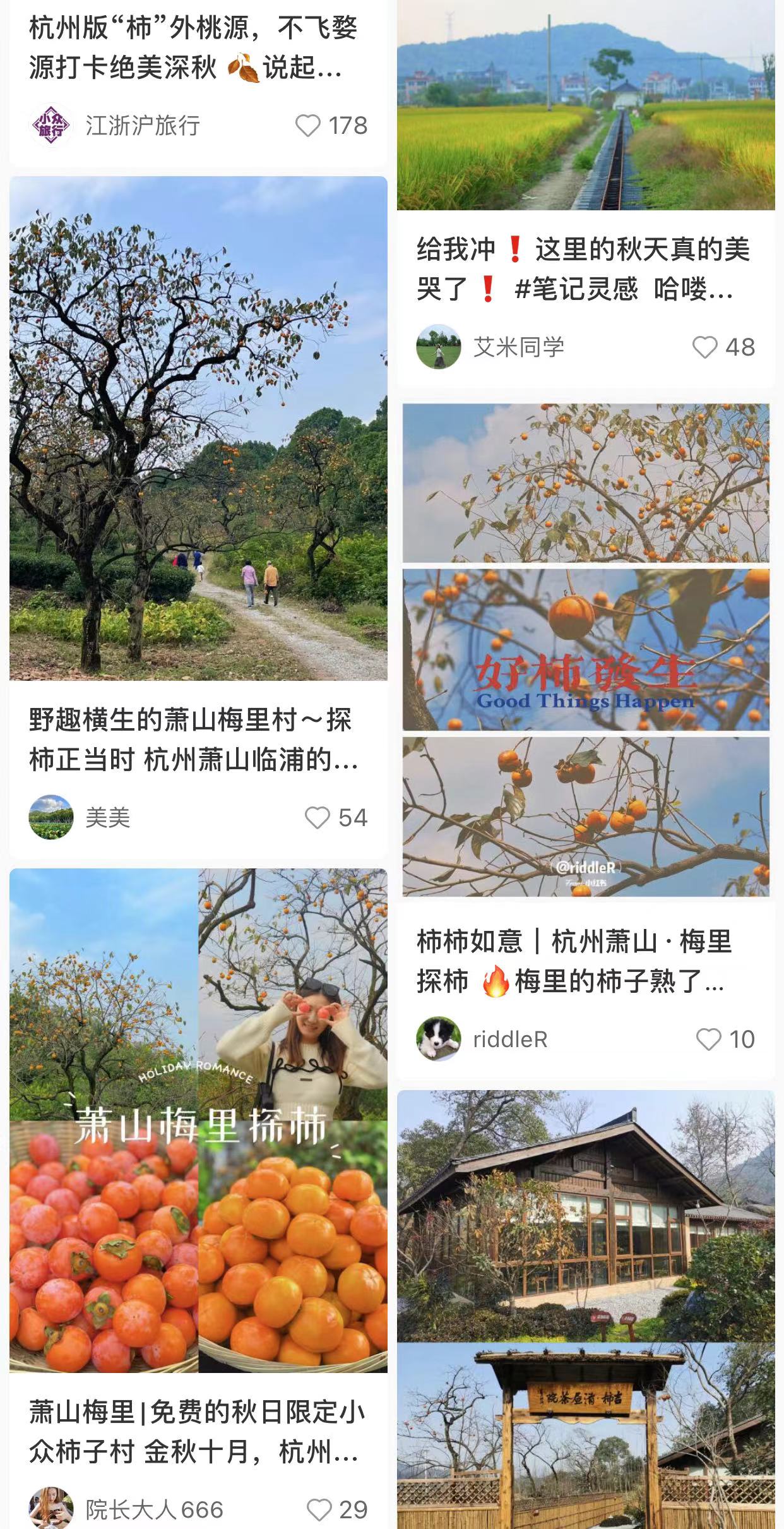

社交媒體上,可以看到許多關于橫一村“梅里探柿”的帖子。 小紅書截圖

鄉村微改造,讓好“柿”進行到底

“現在這個時節,不光有柿子,我們的稻田也是一大看點。”傅書記說。

從2018年起,橫一村進行美麗鄉村建設,光禿禿的泥土路澆上了柏油,路面拓寬了,沿途綠化完善了,村子的顏值得到大大提升。在這次的改造中,村子還遷移了原有的1200畝的苗木叢,種上了小麥、大麥、水稻,打造一個多功能郊野公園,開創了“Hi稻星球”品牌。城市里人來到這里,可以近距離感受農作物生長的活力,體驗稻田捉魚等有趣的活動。

橫一村的稻田風光和配套設施建筑。 杭州蕭山區臨浦鎮 圖

在一望無垠的金色麥田邊,還有一座鴨棚咖啡館同樣令人矚目。鴨棚咖啡館的前身真的是一座養鴨棚,它的主人胡達成是村里資深的養鴨專業戶,從業已有25個年頭了。2021年,為了配合鄉村改造,胡達成將這片鴨棚貢獻了出來。

改造前的鴨棚房屋很破敗,環境也比較臟差,通過設計師的改造后,石塊壘砌的墻面、大大的落地窗戶、覆蓋著茅草的人字形屋頂,不但簡約時尚,還和金燦燦的麥田風光完美融合。

雖然變成了一家咖啡館,但茅屋外還保留了一處“小鴨子嬉戲區”,小朋友可以近距離與小鴨子互動,此外田間還有摸魚抓蟹的體驗活動,或者乘坐小火車飛馳在田間,感受不一樣的鄉村氣息。

改造前的鴨棚

改造后的鴨棚咖啡館 杭州蕭山區臨浦鎮 圖

如今,許多的村鎮都在探索鄉村旅游新思路,用現在流行語來說,人人都想掌握“流量密碼”,那么“流量密碼”是什么?從橫一村的例子來看,把一個特色做深做透,顯然是成功的關鍵。

傅書記想做的事情還有很多,比如修繕村里的倪朝賓故居、梅里廟、鄭旦庵等歷史建筑,收集補遺“鄭旦傳說”、“熗柿子”等非遺文化;圍繞稻田打造稻魚共生、稻鱉共生、稻蝦共生等更多元化的體驗產品;計劃搭建柿子電商平臺,開發柿子周邊產品等等。

用他的話來說,“稻子、柿子、院子”的故事還沒有結束,他希望越來越多的村民能在家門口實現共富。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司