- +1

女子經歷14次自然流產,上海醫生助其37歲時誕下女嬰

2018年3月初,37歲的薇薇(化名)終于誕下一名女嬰。對她而言,這份身為人母的喜悅彌足珍貴。因為在這之前的15年,她曾14次懷孕,14次妊娠失敗。

這一次,在上海市第一婦嬰保健院(以下簡稱“一婦嬰”),她終結了反復妊娠失敗的夢魘,于第15次懷孕時保住了胎兒。

值得一提的是,早在2012年,一婦嬰就為一名13次自然流產患者成功保胎,創下當時的國內紀錄;6年后,這一為14次自然流產患者成功保胎案例,再次刷新了華東地區的相關醫學紀錄。

女子反復妊娠失敗輾轉求醫

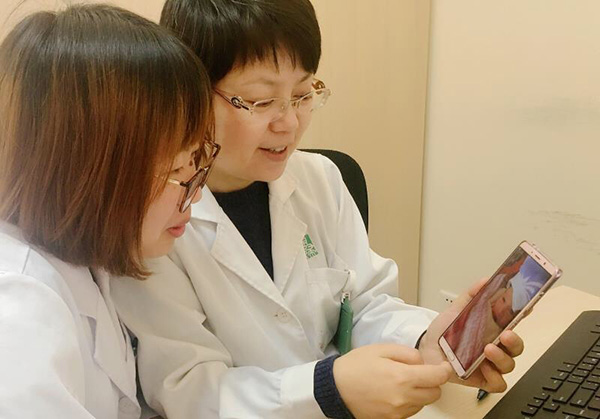

3月1日晚上10點多,一婦嬰生殖免疫科副主任醫師鮑時華收到一條微信:“鮑主任,您好,謝謝您的關心。我是薇薇愛人,今天她剖腹產生下女兒……”

這樣的報喜消息,在鮑時華的病號群里有一個統一的名稱,叫“好孕報告”。

前往鮑時華科室求助的,大部分是屢戰屢敗、屢敗屢戰的反復妊娠失敗患者。通俗說法是習慣性流產病人。

2003年,薇薇第一次自然懷孕卻不幸流產。在經歷了4次自然流產后,她開始輾轉各大醫院求醫。2015年10月,在第13次胎停以后,身材瘦弱、面色晦暗的薇薇在婆婆的陪同下來到一婦嬰,找到了鮑時華。

婆婆懇切地說:“鮑醫生,我家媳婦吃了好多苦啊,你一定要幫她想想辦法,幫幫她!”十多次的流產史,意味著薇薇在過去的十來年里一直經歷懷孕、流產、調理身體這樣的循環往復,痛苦和壓力常人無法想像。

湊巧的是,鮑時華曾有過一個與薇薇同名同姓的病人,流產9次后保胎成功。鮑時華把這個故事告訴了薇薇,鼓勵她說,“你肯定也行!”

鮑時華細細分析薇薇之前13次的檢查和治療經過,在此基礎上分析病因:遺傳、內分泌、感染、男方精子、女方排卵情況、解剖結構均正常,但是血凝處于易栓前狀態;患者自身免疫有3項抗體陽性,1項弱陽。

根據經驗,鮑時華很快理清了思路,診斷薇薇為自身免疫性疾病,并給出了明確的針對性方案。她告訴薇薇,如果胚胎本身正常,這種治療的成功率一般為80-90%。

這卻并沒未給薇薇帶來足夠信心,她只是弱弱地說:“多謝您,費心了!”

第15次懷孕終于當上媽媽

鮑時華完全能理解薇薇的心情。

一婦嬰“習慣性流產”專題門診于2010年1月開設,2015年成立了生殖免疫科,她見多了反復妊娠失敗的患者。“文藝一些的病人說,她的心靈在沙漠里煎熬著;直白一點的病人說,別人生娃像母雞下蛋,而我生娃卻像造‘原子彈’——這都是她們最真實的感受。” 鮑時華說,生殖免疫科病人有一個典型的特征,就是焦慮。所有的病人都覺得自己的病很嚴重,甚至會影響到婚姻。這種心態,很大程度上影響了備孕。

“想懷孕怕懷不上,懷上了又怕沒有胎心,有了胎心又怕突然消失,過了12周又怕唐氏篩查過不了,過了唐篩又怕畸形篩查,過了篩查又擔心早產……她們內心從來沒有篤定過,在每一個階段,都是沒完沒了的擔心,以及常人難以感同身受的如履薄冰。”鮑時華。

也正因如此,病人們在各種患者的微信群、QQ群里抱團取暖,互相鼓勵、推薦專家,人人都期待早日給親戚、朋友和醫生發一份屬于自己的“好孕報告”。

遺憾的是,薇薇的第14次懷孕還是沒有拿到她的“好孕報告”。

她的早孕超聲檢查提示絨毛膜隆起征,不排除來自胚胎本身問題導致的失敗。鮑時華與薇薇進行了促膝長談,薇薇決定再搏一次,治療方案重新調整。

2017年6月,薇薇第15次懷孕。鮑時華不斷監測她的指標,及時調整用藥,之后的早孕檢查一切正常。到了孕22周,薇薇度過流產危險期,拿到了生殖免疫科的“畢業證書”。

此后,薇薇回老家醫院產檢。微信上,鮑時華一直給予在線幫助,及時答疑。令人欣慰的是,薇薇的后續產檢中指標基本正常,2018年3月1日,她剖腹產下一個2200多克的女嬰,實現了夢寐以求做媽媽的愿望。

醫生建議,如果只發生過一次自然流產,一般不予以干預,鼓勵再次受孕;二次自然流產史患者可以進行流產病因篩查,三次自然流產史患者則一定要篩查病因。

對復發性流產患者來說,開展全面的病因篩查、找到病因才是治療的關鍵,然后醫生才可以根據結果制定個體化的治療方案。

“從臨床經驗來看,反復妊娠失敗患者的心理和情緒非常重要,要學會自我調節;家庭成員要同心協力,不要給予太多壓力。”鮑時華表示,薇薇這個病例最終能夠成功,還有一個重要因素也不可或缺,即她對醫囑的執行度很高,“臨床上,我們發現不少病人可能會選擇同期多處就診、用不同的藥、擅自增減藥物等,而多種藥物之間可能會有協同或拮抗的作用,應當盡量避免。”

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司