- +1

形式的寓言:城市指標(biāo)及其圖解

以“控制性詳細(xì)規(guī)劃”為代表的規(guī)劃指標(biāo)體系,是中國規(guī)劃部門平衡資本、公眾與政府利益的主要工具。但是,在具體的城市場景中,其指標(biāo)體系對城市形態(tài)的導(dǎo)控作用尚不清晰。本文旨在探討規(guī)劃指標(biāo)體系的內(nèi)部矛盾,并借由指標(biāo)的操作、妥協(xié)與解碼,來想象潛在的城市形態(tài)方案。

從區(qū)劃法到形式規(guī)范

“指標(biāo)”(code)是城市規(guī)劃與設(shè)計中指令體系的一部分,它與區(qū)劃法(zoning code)同步發(fā)展,也是區(qū)劃法最基本的表現(xiàn)形式。作為一種城市形態(tài)控制體系的區(qū)劃法,產(chǎn)生于第二次工業(yè)革命后期。從19世紀(jì)末開始,歐美規(guī)劃實(shí)踐者用一系列可測度的屬性來保證城市的良好功能,譬如居住密度、容積率、覆蓋率、綠地率、建筑退界,等等。城市形態(tài)控制的指令體系的量化,在20世紀(jì)初成為歐美的通行做法。

1915年,美國紐約曼哈頓下城建造了42層的公平人壽大廈,由于它沒有任何體型上的退臺,影響了周圍建筑的采光與通風(fēng),成為公權(quán)力缺位的惡例。1916年,紐約出臺了第一部區(qū)劃條例,它對城市形態(tài)的主要貢獻(xiàn)是設(shè)定了“建筑包絡(luò)形”(zoning envelop)原則,要求高層建筑的臨街面,要根據(jù)街道寬度確定日照角,從街道寬度的特定倍數(shù)開始,要根據(jù)日照角逐層后退。1961年,逐層后退的建筑日照角規(guī)定,又被更靈活的沿街道退界與公共空間補(bǔ)償規(guī)定所取代,公共空間補(bǔ)償成為激勵性規(guī)劃的先驅(qū)。1916年的區(qū)劃法與1961年的區(qū)劃法修訂,共同決定了紐約的天際線。

在美國,經(jīng)過百年的發(fā)展,尤其是在新城市主義運(yùn)動的推動下,以區(qū)劃法為代表的城市形態(tài)引導(dǎo)方式已經(jīng)逐漸被更趨精密的“形式規(guī)范”(form-based code)所取代。“形式規(guī)范”是一種更定制化的區(qū)劃手段,它主張為場地量身定做,這與保證最低標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)劃法完全是兩個時代的產(chǎn)物。新城市主義的“形式規(guī)范”指責(zé)區(qū)劃法的機(jī)械死板,認(rèn)為區(qū)劃法造成了職住分離與空間碎片化,是美國的公共生活衰落的罪魁禍?zhǔn)住?

根據(jù)城市史學(xué)家塔倫(Emily Talen)的辨析,“形式規(guī)范”應(yīng)具有以下特征:1)具有明顯的強(qiáng)制性;2)用規(guī)定私人物權(quán)的形式來保證公共領(lǐng)域的質(zhì)量;3)一般推崇那些能夠經(jīng)受時間檢驗(yàn)的形式。

“形式規(guī)范”是一種強(qiáng)制性的設(shè)計導(dǎo)引,與我國僅具建議性的城市設(shè)計導(dǎo)則具有不同的法律地位。“形式規(guī)范”是合理利用可持續(xù)發(fā)展與公共利益保護(hù)的條件,進(jìn)行有目的的城市形態(tài)引導(dǎo),這是建筑師介入城市設(shè)計的機(jī)遇,也成為它時常被詬病的原因。

“形式規(guī)范”的審美導(dǎo)向與可持續(xù)發(fā)展的工程導(dǎo)向之間的價值差異構(gòu)成了一個學(xué)科難題——建筑師的形式偏好是否已經(jīng)劫持了城市的價值導(dǎo)向?對于這一質(zhì)問,“形式規(guī)范”的辯解是,它是一種基于多利益相關(guān)方共識的導(dǎo)引體系,這些共識涉及城市公共生活的各個方面,是社區(qū)整體發(fā)展愿景的轉(zhuǎn)譯。

中國指標(biāo)體系的發(fā)展與反思

在近現(xiàn)代中國,類似于“區(qū)劃法”的城市空間導(dǎo)引法規(guī),出現(xiàn)于20世紀(jì)早期。以上海為例,法工董局(當(dāng)時法租界的市政組織和領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu))于1902年修訂了《公館馬路中之拱廊》的建設(shè)辦法,詳細(xì)規(guī)定了金陵東路騎樓的開間、進(jìn)深、高度、柱子大小、勒腳大小高度等的尺寸。

到了1929年,《大上海計劃》開始對市區(qū)進(jìn)行功能分區(qū),并有高度控制等表述。1947年完稿的《大上海都市計劃》吸收了“鄰里單位”與“有機(jī)疏散”的概念,以1.2-1.6萬人的“中級單位”(每個“中級單位”包含3到4個“鄰里單位”)為標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃社區(qū)。同時,在閘北西區(qū)重建計劃中,提出建設(shè)七個“鄰里單位”,并對住宅的層數(shù),規(guī)模與形態(tài)作了初步規(guī)定。

建國后,數(shù)量化的“技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)”在1950年代通過蘇聯(lián)專家的影響,進(jìn)入中國的規(guī)劃體系。指令性計劃是生產(chǎn)主導(dǎo)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的產(chǎn)物,在“把消費(fèi)城市變成生產(chǎn)城市”的口號下,建設(shè)用地的商品或資本屬性與建筑物的消費(fèi)屬性被全部摒棄,所有的社區(qū)都成為生產(chǎn)與生活一體化的單元。

1980年,美國女建筑師協(xié)會來華,帶來了美國區(qū)劃法土地分區(qū)規(guī)劃管理的概念,我國控制性詳細(xì)規(guī)劃在此基礎(chǔ)上,結(jié)合當(dāng)時的國情孕育而生。

1982年,上海虹橋開發(fā)區(qū)在其建設(shè)初期就編制了土地出讓規(guī)劃,首先采用了8項(xiàng)指標(biāo)對用地建設(shè)進(jìn)行規(guī)劃控制,其中除了用地性質(zhì)與用地面積,還有容積率、密度、后退、高度、車輛出入口位置與停車庫位。虹橋開發(fā)區(qū)的實(shí)踐逐步推廣到全國。

1995年,建設(shè)部編制《城市規(guī)劃編制辦法實(shí)施細(xì)則》將控制性詳細(xì)規(guī)劃規(guī)范化。由此,在改革開放年代,隨著商品化的地產(chǎn)開發(fā)模式逐漸成熟,計劃經(jīng)濟(jì)時代以工業(yè)生產(chǎn)為主導(dǎo)的指標(biāo)逐漸與西方的區(qū)劃法結(jié)合。自此后,在至少二十余年中,中國的城市建筑形態(tài)是被一種相對嚴(yán)苛的指標(biāo)體系所控制,比如覆蓋率、容積率、綠地率、退界、建筑高度等等。

指標(biāo)在快速城市化時期,對基本的空間質(zhì)量的保護(hù)有一定的積極作用,能夠快速實(shí)現(xiàn)一個現(xiàn)代化的城市圖景。但是,當(dāng)快速城市化的進(jìn)程告一段落,指標(biāo)體系卻依然停留在增量規(guī)劃時代,已經(jīng)不能完全滿足存量規(guī)劃時代所需要的精細(xì)化管理。規(guī)劃者與公眾也開始用一種反思視角來看待以往的控制指標(biāo)。規(guī)劃指標(biāo)與城市形態(tài)的關(guān)系,也應(yīng)該適時地放在技術(shù)與社會的交叉維度進(jìn)行考察。

與此同時,指標(biāo)背后的學(xué)術(shù)語境與社會價值,在一次次跨制度文化與跨發(fā)展時序的轉(zhuǎn)譯中被逐漸抽離,留給后人的唯有干枯的技術(shù)規(guī)定。此外,指標(biāo)所捆綁的片段化的現(xiàn)代圖景,也被嫁接到了中國城市的肌體上,形成了一些現(xiàn)代主義城市范例的“殘肢斷臂”的生硬拼貼。比如,早期蘇聯(lián)式的社會主義小區(qū),美國式的購物中心、高速道路系統(tǒng),泛亞太地區(qū)的折中主義的建筑立面處理方式等等。這些片段夾雜著適應(yīng)性的改造與主觀臆測,導(dǎo)致組織各種空間要素的規(guī)范與中微觀尺度的建筑類型(往往是模仿的)之間缺乏聯(lián)系。

但是,作為控制性詳細(xì)規(guī)劃的關(guān)鍵內(nèi)容,指標(biāo)的絕對控制力卻無法被質(zhì)疑。如果說指標(biāo)的本土發(fā)展史依然是曖昧不明的話,那么它快速扎根于中國的城市規(guī)劃實(shí)踐的原因卻是清晰的,因?yàn)橹笜?biāo)能夠?qū)?fù)雜城市條件下的規(guī)劃編制轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)化的操作,并最大程度地減少不確定性。

指標(biāo)體系的圖解研究

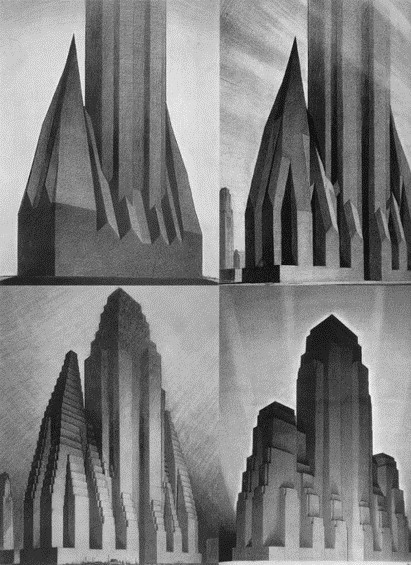

用圖解來描述控制性指標(biāo)的形態(tài)生成潛力早有先例。建筑插畫師和理論家休·菲利斯用建筑圖解的方式,記錄了1916年的紐約區(qū)劃法對建筑形態(tài)的影響。菲利斯將區(qū)劃法視為生形工具而非形式的桎梏,通過體量研究的方式展示了尚不可見的建筑形態(tài)發(fā)展趨勢。休·菲利斯的體量研究定義了一種形態(tài)學(xué)研究方法,即將某些導(dǎo)控規(guī)定極端化,并以一種寓言式的圖解方法將這些導(dǎo)控因素對城市形態(tài)的驅(qū)動作用表達(dá)出來。

當(dāng)然,這種圖解是放大了某些不可能疊加在一起的條件,比如將經(jīng)濟(jì)回報-均好性的最大化與嚴(yán)格的規(guī)劃指標(biāo)疊加在一起,這必然會放大特定的矛盾,并與各種約束條件下的現(xiàn)實(shí)產(chǎn)生抵觸。但是,其優(yōu)點(diǎn)是去除了許多不具決定性作用的條件參數(shù),更凸顯關(guān)鍵參數(shù)的作用機(jī)制。

“新城市主義”運(yùn)動也提出了許多研究指標(biāo)與建筑形態(tài)關(guān)系的方法,比如“城市斷面樣帶”等等。城市斷面研究通過調(diào)整一個參數(shù)(如容積率),來看待漸變的開發(fā)強(qiáng)度下可能的社區(qū)形態(tài)。

在控制性詳細(xì)規(guī)劃與各種規(guī)劃與建筑規(guī)范條文中,各類指標(biāo)往往以單調(diào)的數(shù)字出現(xiàn),這固然提升了行政效率,精簡了管理成本,卻無法對具體而復(fù)雜的城市開發(fā)與更新過程提供因地制宜的指導(dǎo)。而在實(shí)際案例中,由于缺乏對指標(biāo)所隱含的各種治理、訴求與利益機(jī)制的理解與剖析,對指標(biāo)的詮釋往往因復(fù)雜的現(xiàn)實(shí)條件而流于粗疏,其結(jié)果是為了迎合指標(biāo)的要求而提供“權(quán)宜”的方案,浪費(fèi)了城市空間質(zhì)量提升的機(jī)會。

無論菲利斯的體量研究還是新城市主義的“城市斷面樣帶”都是對某種指標(biāo)的具體化。這種推演不僅僅是“翻譯”指標(biāo),而是對一種或幾種指標(biāo)控制下的城市形態(tài)演變及其可能的結(jié)果的合理化想象。

這一想象既是嚴(yán)肅也是戲謔的。其“嚴(yán)肅”在于對特定指標(biāo)的極大尊重,并真實(shí)地表達(dá)真實(shí)的城市指標(biāo)所包含的具體城市運(yùn)作方式;其“戲謔”則在于,一個忠實(shí)于看似合理的預(yù)定條件的城市形態(tài),在運(yùn)作到極端之后反而顯得荒誕。研究無意于消費(fèi)這種“荒誕”的圖景,但是在“荒誕”中可以發(fā)現(xiàn)指標(biāo)背后的利益訴求與治理機(jī)制,我們力圖發(fā)現(xiàn)不同指標(biāo)要求間的沖突矛盾,為未來的城市精細(xì)化管理提供參照。

(作者系同濟(jì)大學(xué)建筑與城市規(guī)劃學(xué)院助理教授。本文經(jīng)作者授權(quán),轉(zhuǎn)載自《新建筑》2018年第1期,原標(biāo)題為《指標(biāo)城市——作為批判與投射的城市圖解》,經(jīng)刪減編輯。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司