- +1

古人味覺有多豐富?中外原料拼湊出了如此“調味宇宙”

“吃”是中國文化最具生命力的主題之一,《飲食與中國文化》作者王仁湘以考古學家的身份介入到飲食的發展流變之中,將“吃”納入社會專題史的范疇,在繁富生動的歷史細節中,探尋我們的千年飲食記憶。

今晚的夜讀我們一起追溯古人是如何過上五味調和的飲食生活的。

飲食,人類的飲食,自人類一出現自然就有了。但是調味不是與飲食一同出現的,調味由實踐到理論的形成經歷了一個漫長的發展過程。可以做出這樣一種推論,人類最初的飲食,與動物大概不會有太大區別,在多數情況下,人類所維持的還是動物性的生活。進入火食階段后,隨著原始烹飪技術的發展,也開始有了調味實踐。初級調味工藝,當是以一種具有某種特別滋味的食料,與另一種食料組配一起, 達到變化和豐富滋味的目的。這實際是為了增強食欲,許多調味品應當都是通過這樣的實踐篩選出來的。等調味品的其他作用被認識以后, 它的運用也就越來越廣了。

推論總歸是推論,證據雖不是太充分,但也可以列舉一二。有關的民族學資料暫且不論,從古代文獻記載上也可尋得蛛絲馬跡。先秦文獻提及的“大羹玄酒”,正透露出了調味工藝出現之前人類飲食生活的重要信息。

先說“玄酒”。

《禮記·禮運》曰,“玄酒在室,醴、盞在戶,粢醍在堂,澄酒在下”;又曰,“玄酒以祭”;《玉藻》曰,“凡尊必上玄酒”;《鄉飲酒義》曰,“尊有玄酒,教民不忘本也”。何謂“玄酒”?清水而已,以酒為名,古以水色黑,謂之“玄”;太古無酒,以水為飲,酒釀成功后,水就有了玄酒之名。周禮用清水作為祭品,表現了當時對無酒時代以水作飲料的一種追憶,并且以此作為不忘飲食本源的一種經常性措施。這祭法的施行,可能在周代以前就有了很久遠的歷史,應當是產生于史前時代。

再說“大羹”。

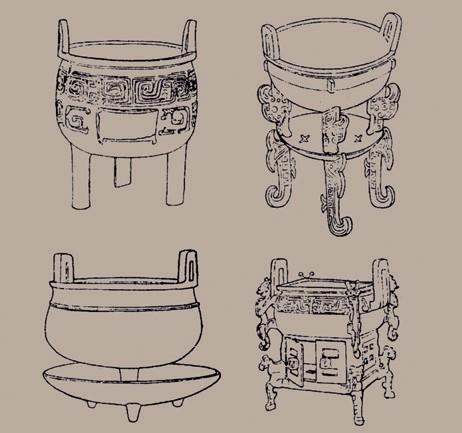

《儀禮·士昏禮》云,“大羹湆在爨”;《公食大夫禮》云,“大羹湆不和,實于鐙”。《周禮·天官·亨人》云,“祭祀,共大羹、铏羹。賓客亦如之”。何謂“大羹”?注家以為是煮肉汁,而且是不加調味料的肉汁。用大羹作祭品,同用玄酒一樣,也是為了讓人能回憶飲食的本始,同時也是為了以質樸之物交于神明,以討得神明的歡心。招待賓客用大羹,則是很尊貴的饌品,而且還要放在火爐上,以便在用餐時能趁熱食之。由于大羹不調五味,熱食味道略好一些,所以須“在爨”。考古發現過不少周代的爐形鼎器,器中可燃炭,可能就是用作溫熱大羹的,考古學家稱它們為“溫鼎”。

△周代溫鼎(線描圖),陜西寶雞等地出土。

類似于今天的火鍋

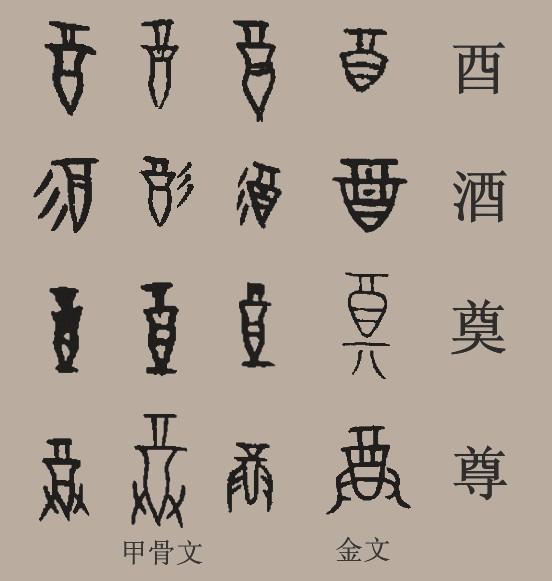

△甲骨文和金文中的酒器象形字

我們不知道史前人類只限于享用大羹玄酒的時代延續了多久,恐怕要以百萬年計。換句話說,人類歷程中的絕大部分時光都是在無滋無味中度過的。當以甜、酸、苦、辣、咸這五味為代表的滋味成為人類飲食的重要追求目標時,烹飪才又具有了烹調的內涵,一個新的飲食時代也就開始了。這個時代的開端并沒有導致大羹玄酒完全從飲食生活中退出,但它確實是個重要的開端,意義重大,值得研究。

五味調和的飲食時代,可能發端于原始農耕文化。谷物食用時更需要佐餐食物,多變的滋味能使進食過程變得更加順利。相反,狩獵游牧時代的肉食,本身可以提供稍為豐富的滋味,不大容易使人產生變化味道的動機。

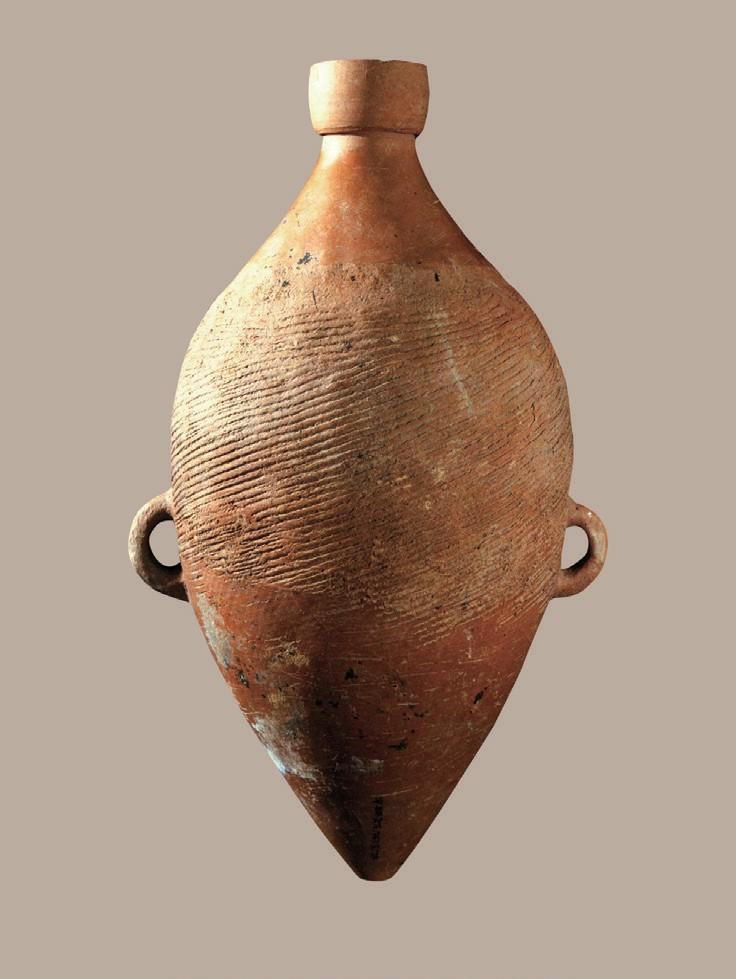

△半坡文化小口尖底瓶,陜西西安出土。

有研究認為這可能是一種專用酒器,

漢字“酒”的象形字可能取自這種酒器

人類最早追求添加的滋味,應當是鹽。人餓了會找東西吃,渴了會找水喝,但人對鹽的需求并非本能,是什么決定了人要吃鹽呢?迄今為止這仍是一個未解之謎。狩獵民族飲血可以補充身體一定限度的鹽分,我們知道的茹毛飲血,可能是食鹽的開始,動物血液中含有一定的鹽分。人類從農耕時代到來之初,便開始尋找鹽,以便添加到缺少鹽的食物中。許多動物都有尋找鹽的本領,人類最早可能是從動物那里學到了找鹽的方法。

傳說有獵人跟隨白鹿在大江邊找到了鹽泉,人們便開始了井鹽的開發。先民品嘗海水、咸湖水、鹽巖、鹽土等,嘗到了咸鹵的滋味,并將自然生成的鹽添加到食物中去,發現有些食物帶有咸味比本味要香,便逐漸用鹽作調味品。

鹽給人類最初的味覺一定是非常美好的。而鹽不知不覺帶來的強健體魄和健全心智,那感覺一定更加美好。谷物的營養是無法與肉食的營養相提并論的,可是攝食谷物的人類數量上大大超越了攝食肉食的祖先,原因一定是有了穩定的食鹽。谷物栽培與攝食,需要食鹽供給。找到了食鹽,也就找到了健康體魄的一把新鑰匙。人類開始了自己全新的旅程,科學技術和文化藝術因此得到飛速發展。

在古人所攝的五味中,至少酸、苦、辣、咸本來是不能列為美味的,可在適度使用后,卻都能變為受歡迎的滋味,人類味感的多重性、多變性與兼容性,一定在五味使用的初期就形成了。

根據文獻記載得知,商周時代已有了比較成熟的調味理論,確立了常用的調料品種,還制成了復合調料。商代采用的調味品主要是鹽和梅,取咸酸兩味為主味,正如《尚書·說命下》所言:“若作和羹,爾惟鹽梅。”到了周代,調味雖少不了仍用鹽梅,但又采用了一些新味型的原料,而且有了比較嚴格的配伍法則。據《禮記·內則》說:“膾,春用蔥,秋用芥。豚,春用韭,秋用蓼。脂用蔥,膏用薤,三牲用藙,和用醯,獸用梅。”烹飪不同的肴饌,使用不同的調料;烹飪同一肴饌,還要根據季節變換改用別的調料。

△自貢城市雕塑《鹽泉》,演繹了發現鹽泉的傳說

△自貢鹽井東源井天車

周代更重視的似乎是復合調料的制備與使用。《禮記·曲禮上》說“獻孰食者操醬齊”,“孰食”即熟肉食,“醬齊”便是復合調料。經學家的注解是:“醬齊為食之主,執主來,則食可知,若見芥醬,必知獻魚膾之屬也。”也就是說,吃什么肉,一定要配什么醬,有經驗的吃客只要看到侍者端上來的是什么醬,便知會吃到什么美味了。

據《周禮·天官》所記,周天子祭祀或賓客用羞“百有二十品”,用醬“百有二十甕”,這百二十甕醬包括醢物六十甕、醯物六十甕,都是動植物食料加調味品炮制的復合調料。肴饌百二十品配醬百二十甕,一肴配一醬,這是周王創下的前所未有的飲食制度。在《禮記·內則》的記載中,可以讀到不少這樣的配餐實例。如食雉羹要配以蝸醢和菰米飯,燒魚要配以卵醬,并在魚腹中塞入蓼菜,食干脯則配蚳醢(用蟻卵做的醬),食脯羹要配以兔醢,食魚膾用芥醬,食麋腥(生肉)用醢醬。孔子的名言“不得其醬,不食”,正是這種調味原則的最好體現。

大約到了漢代,醬已不作醯醢的指稱,而成了面醬和豆醬的專稱。作醬的方法見于許多史籍的記載,有時甚至被看得相當神秘,弄得不巧,那醬是做不成的。

漢代人對醬十分偏好,《漢書·貨殖傳》說“張氏以賣醬而隃侈”,便是一個證明。桓譚《新論》說有個鄉下人得到一碗鯅醬,十分高興,到吃飯時生怕別人要他的醬吃,竟公開在醬碗中先吐了一口唾沫。眾人看著心里氣不過,于是都向醬碗中擤了一把鼻涕,結果弄得誰也沒吃成。這雖不過是個寓言,漢代人嗜醬由此是可以認定的。

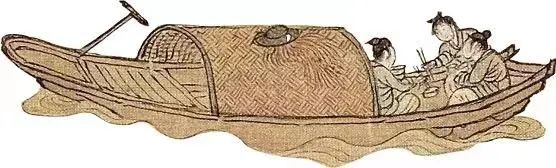

△漢代膾魚圖,山東嘉祥出土。食者直接用刀割生魚佐酒

中國歷代廚師和美食家們都十分看重醬的作用。宋代陶谷的《清異錄》說:“醬,八珍主人也。醋,食總管也。”這意思是說,如果沒醬的話,飲食也就沒什么體統了。

關于調味的作用,據烹飪界學者的研究,主要有以下幾個:

第一,矯除原料異味。水產品的腥味,畜產品的膻臊味,烹調過程中用酒、醋、蔥、姜、蒜和香料可以矯正或去除;有苦味的原料, 則用糖進行矯正。

第二,無味者賦味。調味品大多都具有提鮮、添香、賦予菜肴美味的作用,而不少食料——包括一些名貴食料,如魚翅、海參、猴頭、燕窩等,本身并無顯味,須用調味鮮湯烹制,才能使滋味鮮美。

第三,確定肴饌口味。不少菜肴的特有味型,都要依靠調味品確定,否則就成千菜一味了。

第四,增加食品香味。各種香料類調味品的應用,正是出于這種需要,香美的食物更容易激發人的食欲。

第五,賦予菜肴色澤。含有色素的調味品,能增加和改變菜肴的顏色,對增進食欲有明顯作用。

第六,可以殺菌消毒。如大蒜、蔥、姜、鹽、醋,是涼拌菜肴必用的調味料。

調味的方法也變化多樣,主要有基本調味、定型調味和輔助調味三種,以定型調味方法運用最多。所謂定型調味,指原料加熱過程中的調味,是為了確定菜肴的口味。基本調味在加熱前進行,屬預加工處理的調味。輔助調味則在加熱后進行,或在進食時調味。

△漢代“齊鹽魯豉”陶盒。

盒上的文字不僅證實漢代時重視調味品的生產,

而且有了明確的品牌意識

中國烹飪精于調味,不僅是因為有高超的調味手段,也因為有大量可供使用的調味原料,這些原料除了本土的原產外,還有不少是由域外輸入或引進的,如胡椒和辣椒便是引進的品種。據研究,自然界能產生氣味的物質有二十萬至四十萬種,一般人所能辨識的有兩百至四百種。

有文章說,中國烹飪采用的調味品多達五百種,但真正固定的味型遠沒有這么多。人們將肴饌的味型分為基本型和復合型兩類。基本型大約可區分為九種,即咸、甜、酸、辣、苦、鮮、香、麻、淡。復合型難以勝計,大體可歸納為五十種左右。如酸味型有酸辣味、酸甜味、姜醋味、茄汁味;甜味型有甜香味、荔枝味、甜咸味;咸味型有咸香味、咸酸味、咸辣味、咸甜味、醬香味、腐乳味、怪味;辣味型有胡辣味、香辣味、芥末味、魚香味、蒜泥味、家常味;香味型有蔥香味、酒香味、糟香味、蒜香味、椒香味、五香味、十香味、麻醬味、花香味、清香味、果香味、奶香味、煙香味、糊香味、臘香味、孜然味、陳皮味、咖喱味、姜汁味、芝麻味、冷香味、臭香味;鮮味型有咸鮮味、蠔油味;麻味型有咸麻味、麻辣味;苦味型有咸苦味、苦香味;淡味型有淡香味、本味。

這么說來,所謂“五味調和”中的五味,是一種概略的指稱。我們所享用的菜肴,一般都是具備兩種以上滋味的復合味型,而且是多變的味型。《黃帝內經·素問》云:“五味之美,不可勝極。”《文子·道原》則說:“五味之變,不可勝嘗也。”說的都是五味調和可以給人帶來美好的享受。不過,滋味雖美,卻又不可不加節制地隨意享受,弄不好不僅不能獲益,反而會對身體造成損害。

內容選自

王仁湘丨著

新民說·廣西師范大學出版社

原標題:《古人味覺有多豐富?中外原料拼湊出了如此“調味宇宙”丨此刻夜讀》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司