- +1

土地與神祇丨龍勝民族與民俗:聚落與家屋

西南山地是許多少數民族的居住地,壯、苗、侗、瑤可算是其中的“大族”,在五十五個少數民族中人口排名位列第1、5、10、12位。因此在黔、湘、粵、桂等地區,隨處可見某一個或若干個民族的自治縣、自治州乃至自治區。廣西壯族自治區東北部,與湖南交界之地有龍勝各族自治縣,它是全國僅有的兩個各族自治縣之一,擁有苗、瑤、侗、壯、漢五個民族。這里緣何成為眾多民族的聚居地?在這片區域內,五個民族在文化傳統與日常生活中又有怎樣的聯系?帶著這些問題,我從2018年春節開始了桂東北的田野工作。作為建筑歷史與文化遺產的研究者,我的關注點自然是這些民族的家屋和聚落,想探知它們在空間營造與使用中的異同。但正如陪我田野的“外行”閨蜜所說,這些歪歪斜斜的木樓看上去都差不多嘛。除了那些只有“內行”才能看出門道的建筑細節之外,如何才能展現不同民族的萬種風情?在這個關于龍勝的系列文章中,我希望用學術研究的“邊角料”——那些真正吸引更多人的民俗與故事,來呈現更為生動多彩的龍勝。

龍勝縣域因與桑江流域大致相當,轄區內的自然地理條件差異不大。在大致相當的環境中,各個民族的聚落遵循著基本相同的選址、布局原則。由于苗、瑤、侗、壯、漢民族及其支系的聚居區相對清晰,小環境的區別產生了聚落景觀的些許差異。在對環境適應的普遍應對策略上,以及對各自族群文化習俗的表達中,也產生出形式相似又各不相同的家屋(住宅)建筑。這些差異對于一般觀者來說或許并不顯眼,但它們是多民族地區族群認同和文化交融的雙重呈現。

地形與聚落

在本系列的開篇文章之中,我們已經簡單介紹了桑江族群的分布特征。侗、壯兩族的聚居區以河谷為邊界,而苗和紅瑤則以山嶺為核心、分布于多個小流域的上游地區(圖一)。

圖一 龍勝縣族群分布圖(根據《龍勝各族自治縣民族分布圖》[1]改繪)

桑江流域的河谷縱然寬窄不同,但均極少河灘平地,干流和支流、上游和下游的聚落都是以沿山布局為主。僅在平等河流域才有幾處較大的平壩地,形成諸如樂江、庖田、廣南、平等的河壩村落(圖二)。即便在桑江干流,沿河的壯、瑤村寨仍是建造于山麓之上,如壯族的里排、里伍,紅瑤的白面、細門等村落(圖三)。不過,相比于小支流上游的深山聚落(圖四、圖五),干流或大支流河谷兩側的山寨視野更為開闊(圖六),形成風格不同的聚落景觀。

圖二 平等河流域的河壩侗寨(趙曉梅攝,2018年)

圖三 桑江干流山麓之上的村落(趙曉梅攝,2021年)

圖四 南山山麓景觀(趙曉梅攝,2021年)

圖五 城嶺山麓景觀(趙曉梅攝,2021年)

圖六 桑江河谷景觀(趙曉梅攝,2021年)

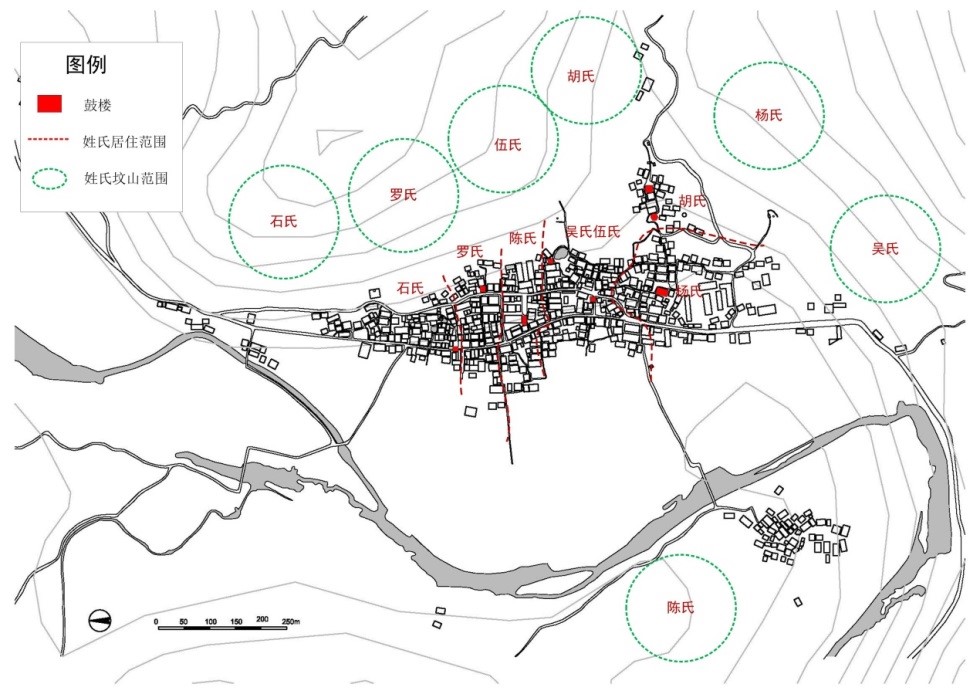

從村落規模來看,河壩聚落更易于由多個小自然寨逐漸聚集,形成大型聚落。比如平等鎮駐地平等村,占據了龍勝縣內最寬的一塊平地,當地居民將河灘辟為稻田,而將村寨建于丘陵腳下的緩坡地帶。全村有一千多戶、將近四千人口。平等有十多個姓氏,幾個大姓相對聚居,從北面的寨頭到南面的寨尾依次居住著石、羅、陳、吳、伍、楊、胡等姓氏的居民。各大姓氏擁有自己的墳山,原先設有族長管理本族內部事務,組織清明祭祀。在姓氏之上,平等過去有一種稱為“群”的社會組織,一般由一兩個大姓構成,建造自己的鼓樓[2](圖七、圖八)。 當地人所說的群,或許就是原本的自然村寨,鼓樓是這些自然村寨的象征,也逐漸成為這些以侗人為主體(當地流傳著王姓瑤人融入侗人的故事)人群的民族符號。又因為侗族鼓樓的視覺效力,即便在龍勝這樣的多民族行政區,也會在縣城中興建一座現代鼓樓(圖九),表明自己的少數民族身份。

圖七 平等村的主要姓氏、墳山和鼓樓(趙曉梅繪)

圖八 平等鼓樓之一(趙曉梅攝,2018年)

圖九 龍勝縣城中的鼓樓(王忠貴攝,2022年)

坐落于山麓之上的聚落規模往往不會很大。如果從族群的差異來看,紅瑤和壯族聚落有一些較大的聚落,它們也是曾經幾個自然村寨的聯合體,如龍脊大寨由廖家、侯家、平段和平寨構成。這些大型山麓聚落大多選址于山勢較為平整、易于開辟梯田的坡地之上,幾個自然村落上下毗鄰,漸漸連為一體。即便如此,規模最大的金竹和龍脊,也不足平等村人口的半數。盤瑤和苗族的村寨往往規模更小,這倒未必是民族特色——紅瑤、壯人甚至侗人也有很小的村寨,只是這些村落的選址或許沒有那么“理想”,附近缺乏更多的資源來養活更大的人口。這些小村寨基本都位于更高的山麓之上,周邊的山林地形變化較大,不易于開辟大塊、完整的田土。

在這些山麓聚落之中,家屋均沿等高線分布。也就是說,每家每戶的屋脊與等高線平行。由于山麓村落規模不大,位于地形一致的同一片山麓之上,因此整個聚落的房屋朝向大體一致。那么,建造這些家屋必然要面對的一個問題就是,如何在一塊斜坡之上造出平坦的室內空間。在以石山為主的桑江流域,以底層架空的木構干欄“墊平”高差顯然要比用土石壘造地基要省力得多。實際上,這種底層架空的干欄建筑也是南嶺區域應對潮濕氣候的長久做法,因此我們看到,即便在平坦的河壩聚落之中,傳統上仍是建造干欄住宅。盡管當地也曾建有不架空的地屋,但那些都是臨時性的簡陋住宅,早已不復存在。只是對于桑江族群來說,建造成半樓(一半架空、一半立于平整過的地基上)還是全樓(全部架空)的干欄家屋,并非地形決定,而是有著明確的民族屬性。

族群與家屋

干欄家屋可以說是應對當地地形和氣候條件的傳統建造形式。在人類學研究之中,家屋又具有社會文化屬性,可以表達社會結構和基本運行,也具有豐富的文化象征意義。比如,作為一個社會單元,一個家庭所擁有的家屋,當人口增長之后,我們是要另外建造新的家屋,還是擴建原有的家屋?傳統上,桑江民族大多會選擇后者,保持一個大家庭聚居的模式。那么接下來的問題是,我們如何來擴建,是在原有家屋兩側繼續延展,還是從某一個端頭向前延伸?新的擴建部分采用怎樣的形式?不同的民族似乎形成了不同的答案。不過,在此之前,我們先來看看各個民族基本家屋的普遍樣式,這些各不相同的建造方式表現出他們各自的習俗、禁忌。

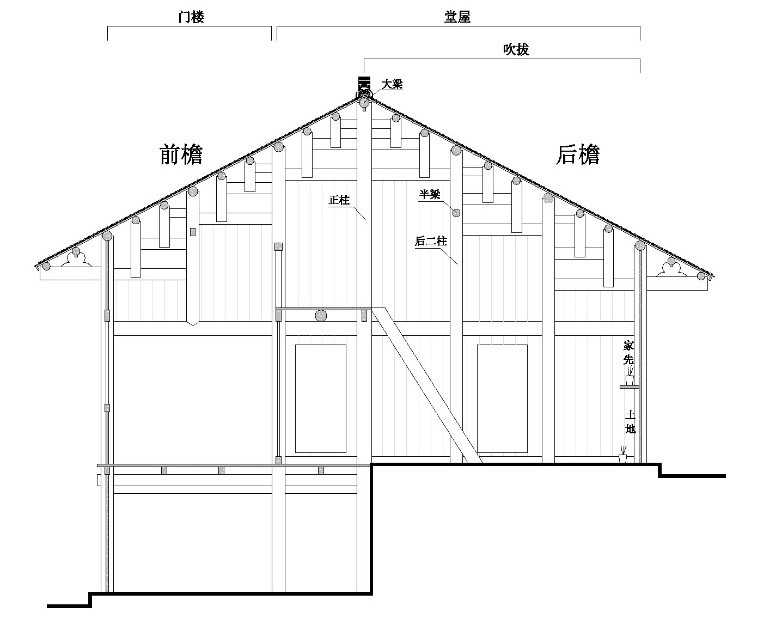

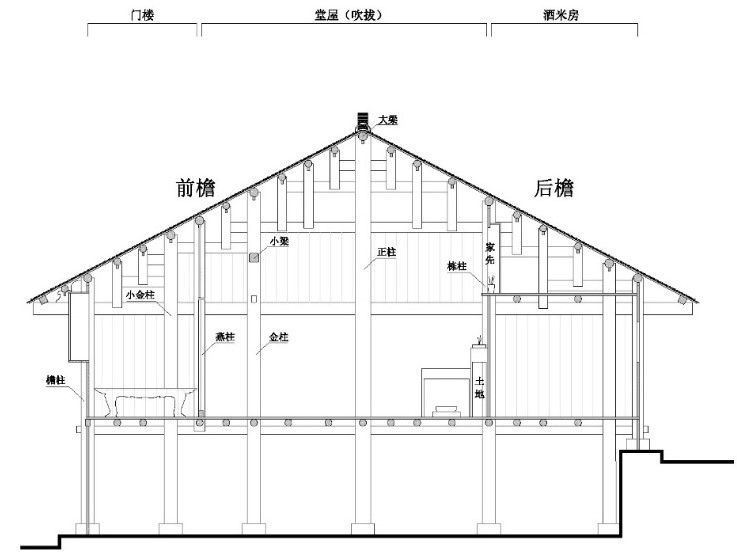

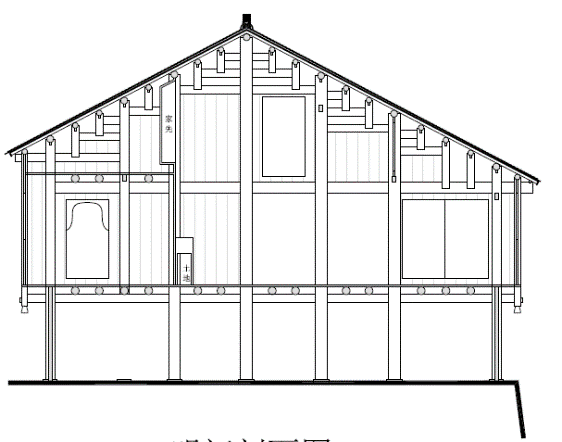

半樓和全樓都要將坡地平整為上下錯層的臺地,但各層占據兩層臺地地基的方式不同。紅瑤和苗族的傳統家屋是半樓干欄,將山地修整成大小相等的上下兩層臺地,在下層臺地上建造架空的底層——“樓底”,在上層臺地上起“樓上”的生活層(圖十)。在這樣的家屋中,底層的畜欄是不被視為人居的地方,因此在居民主要生活、活動的“二層”(主人將其視為一層)設立大門,底層另辟小門(圖十一)。侗族和壯族的傳統家屋是全樓干欄,整個建筑基本都立于下層臺地,只有最后一進或半進搭在上層臺地上(圖十二)。住宅的主入口在底層,進入一層、登上樓梯而抵達二層,不過正式的大門仍是在二樓門樓之上(圖十三、圖十四)。

圖十 龍勝半樓干欄家屋明間剖面圖(趙曉梅繪)

圖十一 龍勝紅瑤半樓干欄家屋(趙曉梅攝,2018年)

圖十二 龍勝半樓干欄家屋明間剖面圖(趙曉梅繪)

圖十三 龍勝壯族全樓干欄家屋(趙曉梅攝,2018年)

圖十四 龍勝壯族二層門樓上的大門(趙曉梅攝,2019年)

浙江大學王暉老師認為,半樓和全樓的選擇反映出一個民族的祖居地居住傳統,苗族和瑤族來自“北方”,慣于地居,即使因不斷遷徙而逐漸采用干欄家屋,但仍以半樓的形式表達其地居傳統;壯族和侗族則是南方土著民族,架空的全樓本身就是其原初居住模式。[3]的確,使用了半樓形式的苗、瑤家屋,架空層以上只是短時使用的寬廊式門樓,而家庭的禮儀空間堂屋和火塘,乃至居民的臥房都處于實地之上。不過,在龍勝,這條原則不適用于全部的苗、瑤支系,比如盤瑤和花瑤的家屋就多用全樓,或許因為這兩個族群人口少、居住較為分散,房屋建造更多受周邊民族影響。

在桑江支流金江河河谷之中,居住著紅瑤、壯、漢和盤瑤四個族群。紅瑤聚居于上游,壯人聚居于下游,而盤瑤和漢人則散居于壯寨之間,并且更靠近往桂林的南部。這樣的聚落分布已經暗示出他們的遷入順序,明代以來生活于此的紅瑤被明清之際遷入的壯人“驅趕”到上游,盤瑤遷入時間可能稍晚于壯人,人口也足以建立自己的聚落,而乾嘉以后才以壯人佃農身份定居的漢人則依附于壯族為首的聚落聯盟——龍脊十三寨。盡管如此,壯人的高超營造技藝顯著影響著盤瑤,盤瑤家屋直接照搬了壯族家屋的排柱方式,只是將前后調轉——我們看到壯人在門樓的地方做了一根不落地的“燕柱”來豐富門樓空間,而盤瑤似乎抄錯了作業,把它用在中柱之后,且看不出是何原因(圖十五)。

圖十五 金江河流域盤瑤家屋明間剖面圖(趙曉梅繪)

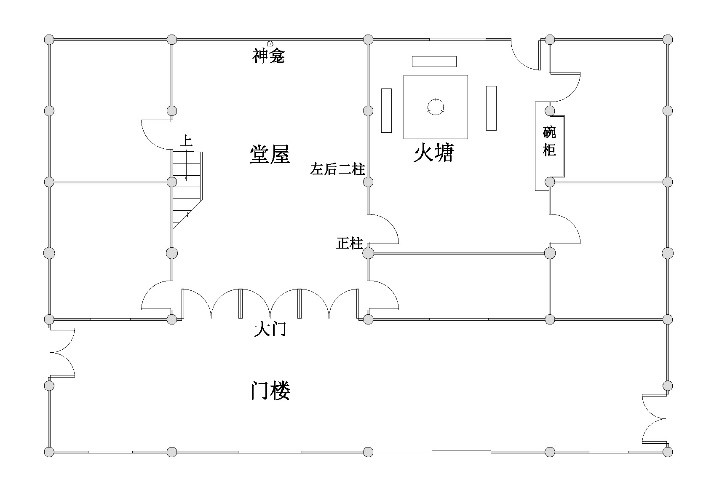

當然,最先定居的紅瑤人也在家屋營造中影響著壯人,紅瑤特有的二柱崇拜被壯人所模仿。在紅瑤家屋中,由于房間的排布方式,作為主要儀式空間的堂屋,其正中之柱不是家屋的中柱,而是中柱之后的“二柱”(圖十六),因此二柱是最先被樹立起來的建筑構件,不僅用材格外考究,且要灑雞血、做儀式,還要在二柱之上添加一根小梁,舉行上梁儀式。壯人從紅瑤那里習得了“二柱”崇拜,左后二柱也是最先被樹立起來的柱子。但是由于本身排柱方式的差異,瑤人后二柱的信仰被移花接木至壯人的前二柱,形成了在前二柱上做小梁、為它舉行上梁儀式的習俗(圖十七),并且被賦予大木匠師傅做法彎梁的傳說。[4]

圖十六 金江河流域紅瑤傳統家屋平面示意圖(趙曉梅繪)

圖十七 龍脊壯族家屋前二柱上的彎梁與上梁儀式所包紅布(趙曉梅攝,2019年)

不過,在悠長的歷史中,瑤人和壯人在家屋營造之中是相互模仿的,紅瑤也從壯人那里借鑒了很多裝飾要素,最典型的就是上下二分的碗柜。這種碗柜原型顯然來自于壯族,因為其下部直接借用了門樓上的迎客凳造型(圖十八)。壯人的門樓是客人等待主人請入屋內的地方,在此處面對樓梯安置一條長凳,這幾乎是龍勝各個民族家屋之中唯一具有實用功能的高家具。除此以外,在日常生活中,居民所使用的都是低矮的桌、凳。香火之前設置的供桌顯然也是高家具,但它僅具有禮儀功能。壯人的迎客凳當然也有禮儀功能,它雕飾精美,表達了主人的待客之誼。不過,家屋居民還會經常用它在門樓上乘涼,彼時迎客凳就變身為可供休憩的臥具。壯人火塘之側的碗柜下部借用了迎客凳的造型,且比上部更加突出(圖十九)。壯族居民有時也會混淆二者,龍脊一帶就流傳著這樣一則故事:一位老婆婆醉酒歸家,模糊中看到一條迎客凳,就爬上去困覺(睡覺),醒來才發現自己睡在扒鍋上面。后來,這一碗柜形式也出現在紅瑤家屋之中(圖二十),說明兩個族群在生活空間營造之中的相互模仿。

圖十八 龍脊壯族家屋門樓中的迎客凳(趙曉梅攝,2019年)

圖十九 龍脊壯族家屋中的碗柜(趙曉梅攝,2019年)

圖二十 金坑紅瑤家屋中的碗柜(趙曉梅攝,2019年)

移民與院落

龍勝傳統家屋是民族性和地方性的綜合產物,民族和地區之間的學習借鑒不限于桑江流域內部。龍勝北部毗鄰湘西南,這里比龍勝更早納入國家直接統治、“漢文化”得以極大發展。[5]湘西南已“漢化”的人口不斷遷入龍勝北部的侗、苗聚居區,他們在融入當地族群的過程中,也將“漢人”的院落營造帶入桑江流域,這是一種桑江南部極少見到的家屋形式。

在廣大的西南山地,院落都不是一個常見的建筑形式,往往只見于漢族移民或受其影響的零星聚落之中。桑江流域的山嶺坡度算不上平緩,并不適宜營造院落。因此,在不少瑤、壯村落之中,我們看到人口擴張之后,往往仍沿等高線向左右拓展,建造新的家屋,使之與老屋相連。瑤人更是有嚴格的營造禁忌,不許屋脊垂直相對。一座座山墻相接的家屋,門樓連成一條連續的共享空間(圖二十一)。

圖二十一 龍勝盤瑤家屋相連的門樓(趙曉梅攝,2021年)

在大南山腳下的侗、苗聚落之中,家庭的擴大帶來另一種家屋形式——在老宅兩端向前伸出橫屋,形成當地人所說的“燕子樓”(圖二十二),甚至以橫屋連接前后兩座家屋,構成“四合院”。當地村民說,這種院落是過去“大地主”才能蓋得起的。人多、土地多,才逐漸形成這種使用本地營造手段、模仿漢地民居的建筑。這種院落已然不存,不過龍坪侗寨的伍興時木匠師傅(1940年生)在1990年代前后曾制作過一個院落民居模型(圖二十三),至今存于龍勝縣文管所中。

圖二十二 龍勝苗族燕子樓(趙曉梅攝,2019年)

圖二十三 龍勝侗族“四合院”家屋模型(趙曉梅攝,2021年)

20世紀下半葉以來,隨著大家庭的解體,龍勝民族不再建造拼合而成的大型家屋。在一些新造的家屋之上,仍能看到橫屋殘存的“影子”。比如在芙蓉一帶苗族村落,家屋很少建橫屋,但仍在屋頂之上做一個與正脊相交的小屋檐,山花朝前(圖二十四)。這個附加的屋檐之下并沒有特殊的儀式空間或功能屬性,當地木匠對此的解釋為,提升屋面的抗風性能。其實,原本橫屋的建造也有對抗風能力的考量,只是在家庭規模減小之后,縮微為屋頂形式了。

圖二十四 龍勝苗族家屋模仿橫屋的屋頂造型(趙曉梅攝,2019年)

在相同的氣候環境之中,不同人群采用的營造手段來應對幾乎沒有差異的自然條件。這些營造手段的來源頗為復雜,或來自原初的建造習慣,或來自毗鄰的強勢族群,或來自不斷融入的新人口。也正因為如此,龍勝民族的聚落和家屋,在一瞥之下的相似性之上,又呈現出更為細膩的多樣性。

——————————

[1] 龍勝縣志編纂委員會編:《龍勝縣志》,漢語大詞典出版社1992年,扉頁。

[2] 陸德高:《平等侗寨史》,龍勝各族自治縣2008年,第22、29頁。

[3] 王暉:《民居在野——西南少數民族民居堂室格局研究》,同濟大學出版社2016年,第71-74頁。

[4] 趙曉梅:《家先祭祀與空間變遷——桂北苗瑤家屋二柱象征意義的獲得》,《建筑學報》2020年第6期。

[5] 胡小安:《 “動亂”、制度與社會變遷——明清以降桂林地區的族群問題研究》,民族出版社2017年,第269頁。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司