- +1

長三角議事廳|四圖看懂70年長三角人口增長省域差異

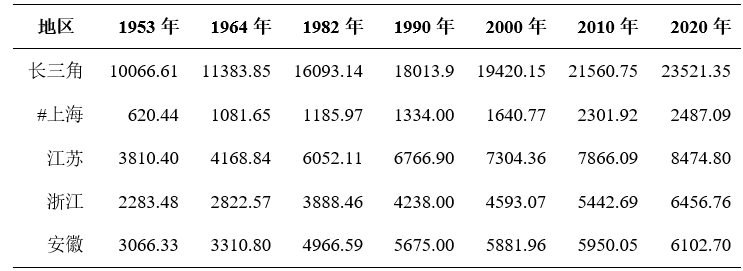

從新中國成立以來至今,中國共進(jìn)行了七次人口普查。在近70年間(1953-2020),長三角地區(qū)人口總量處于持續(xù)增長狀態(tài):1953年第一次人口普查時(shí),常住人口總量為10066.61萬人,到2020年七普時(shí)增至23521.35萬人,其中,改革開放初期的三普至2020年七普的38年間人口規(guī)模增長超7000萬,總增長率為46.2%,年均增長率為10.0‰,這一速度略高于全國同期水平。但分省市看,滬蘇浙皖的人口呈現(xiàn)并不完全一致的增長特征與趨勢。

長三角地區(qū)分省人口增長特征與趨勢

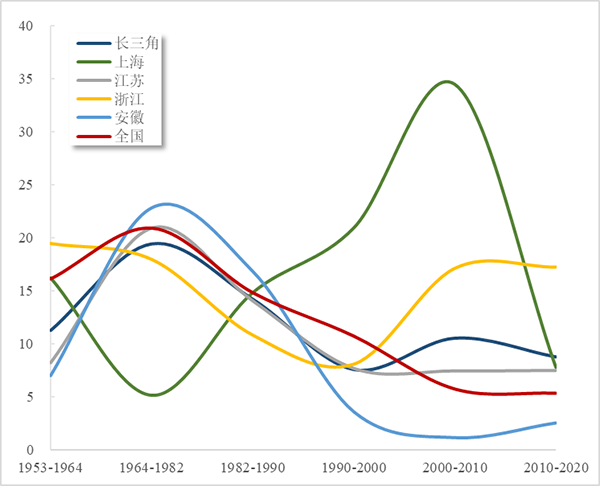

以相近兩個(gè)普查年份間的年均增長率為指標(biāo),以便更為科學(xué)地比較地區(qū)差異性。從整體趨勢上看,長三角地區(qū)整體及江蘇、安徽省人口年均增長率的發(fā)展趨勢與全國較為相似,經(jīng)歷了先升后降再趨于穩(wěn)定的過程,浙江前期形態(tài)與長三角基本相似,2000年之后開始出現(xiàn)明顯“翹尾”,形態(tài)差異最大的是上海,基本與長三角及全國形勢呈“逆反”趨勢。

改革開放后上海人口發(fā)展進(jìn)入快增軌道,2010年后增長趨緩

上海是一個(gè)典型的移民城市,其人口增長的動(dòng)力不僅取決于穩(wěn)定的內(nèi)生增長,更關(guān)鍵的是來自于源源不竭的機(jī)械增長的外力作用。1953年第一次人口普查時(shí)上海市人口總量為620.44萬人,1964年上海人口較一普增長了460余萬,這主要?dú)w功于1958年嘉定、寶山、松江、川沙、南匯等十縣劃歸上海。經(jīng)過20世紀(jì)60-70年代的經(jīng)濟(jì)困難時(shí)期的短暫停頓,1978年后隨著改革開放的實(shí)施,上海城市與人口發(fā)展再一次進(jìn)入快增軌道。以1990年為界,1990年上海常住人口為1334.19萬人,2000年達(dá)到1640.77萬人,十年間年均增長率高達(dá)20.9‰,2010年常住人口達(dá)到2301.92萬人,比2000年增加600多萬人,年均增長率飆升至34.4‰,遠(yuǎn)超同期長三角全區(qū)和蘇浙皖三省,這樣的增長幅度和速度也大大超過了前兩個(gè)波段。改革開放的重大決策將中國經(jīng)濟(jì)帶入起飛階段,城市化也因此進(jìn)入了持續(xù)高漲階段,1978-2010年中國城市化水平從17.9%激增至近50%,平均每年遞進(jìn)近一個(gè)百分點(diǎn),因此激發(fā)了數(shù)億人的鄉(xiāng)-城大流動(dòng),而以上海為中心的長三角地區(qū)也正是最強(qiáng)勁的人口引力中心之一。

2010年以來,上海人口激增已出現(xiàn)放緩的勢頭,2020年常住人口為2487.09萬人,比2010年增長了180余萬人,年均增長率回落到7.8‰,這表示上海的人口增長進(jìn)程已經(jīng)進(jìn)入了大城市成長周期的中后期,人口凈增的幅度與人口增長的趨勢走弱。上海“十三五”規(guī)劃提出上海要緩解人口快速增長與資源環(huán)境緊約束之間的矛盾,到2035年將常住人口控制在2500萬以內(nèi)。上海提出控制人口數(shù)量的目標(biāo),與城市承載力與管理息息相關(guān),人口持續(xù)增加會(huì)造成城市交通擁堵、環(huán)境污染、住房緊張以及教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等公共服務(wù)供給不足等問題。2020年七普時(shí)常住人口2487萬人這個(gè)數(shù)字,這說明上海人口調(diào)控初見成效,這對(duì)于緩解城市人口壓力,減輕上海的城市管理壓力有著積極的意義。

江蘇省人口增長形勢與長三角整體及全國基本相似

江蘇是整體數(shù)據(jù)形態(tài)與長三角及全國吻合度最高的省份。江蘇歷來是長三角地區(qū)人口規(guī)模最大的省份,1953年人口總量為3810.40萬人,1964年為4168.84萬人,年均增長率為8.2‰,遠(yuǎn)低于上海、浙江及長三角全區(qū)水平,僅高于安徽。但改革開放后面對(duì)人多地少的省情,江蘇大力興辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)民營企業(yè),經(jīng)濟(jì)迅速發(fā)展,成為改革開放的排頭兵,三普時(shí)江蘇人口規(guī)模快速增長至6052.11萬人,二普至三普十年間年均增長率高達(dá)20.9‰,一躍成為全區(qū)最高水平。三普至四普時(shí)年均增長率也基本與長三角整體持平。

至2000年五普時(shí),受計(jì)劃生育政策的嚴(yán)格執(zhí)行,十年間人口規(guī)模僅增長了300余萬人,年均人口增長率僅為7.7‰,新世紀(jì)以來,每十年間的年均增長率也穩(wěn)定在7‰左右,至2020年七普時(shí),人口規(guī)模為8474.80萬人,十年間年均增長率為7.5‰,略低于上海及長三角全區(qū)水平,但仍比安徽高了5個(gè)百分點(diǎn)。

新世紀(jì)以來浙江的人口增長水平遠(yuǎn)超同期長三角全區(qū)和蘇皖兩省

受“七山一水兩分田”的地形約束,浙江可耕作的平原面積較小,1953年新中國成立初期人口規(guī)模僅為2283.48萬人。二普時(shí)浙江人口增至2822.57萬人,年均增長率為19.5‰,高于滬蘇皖及長三角全區(qū)平均水平。三普時(shí)浙江人口規(guī)模為3888.46萬人,二至三普間年均增長率為18.0‰,僅高于上海,但低于江蘇、安徽及長三角全區(qū)水平;至四普時(shí)人口僅增加300余萬人,三、四普間年均增長率為10.8‰。與江蘇相同的是,浙江省的民營企業(yè)在改革開放之后迅速發(fā)展,五普時(shí)人口總量為4593.07萬人,十年間年均增長率為8.1‰,在長三角域內(nèi)僅次于上海、遠(yuǎn)高于江蘇、安徽;特別是新世紀(jì)以來浙江更是吸引了大量的流動(dòng)人口,五普、六普兩次普查間年均增長率達(dá)17.7‰,遠(yuǎn)超同期長三角全區(qū)和蘇皖兩省,這樣的增長幅度和速度也大大超過了前兩個(gè)波段。至2020年七普時(shí),長三角整體人口經(jīng)歷著增速放緩的過程,但浙江十年間的人口增長率仍與上期持平,高達(dá)17.2‰。

1990年后安徽人口增長顯著低于長三角其他地區(qū),扮演著人口流出大省的角色

1953年一普時(shí)安徽省人口總量為3066.33萬人,一普至二普間人口年均增長率僅為7.0‰,低于江浙滬及長三角整體水平。1982年三普時(shí)安徽人口增至近5000萬人,二普至三普間十年間年均增長率一躍至全區(qū)最高,這可能是由于安徽省歷來是傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)大省,農(nóng)業(yè)為主的生產(chǎn)方式需要較多的勞動(dòng)力,導(dǎo)致地區(qū)人民生育意愿較高,1964-1982年間的人口年均增長率高達(dá)22.8‰,至四普時(shí)1990年人口規(guī)模為5675.0萬人。

改革開放后,由于安徽省距離經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平高的上海及江蘇南部、浙江北部較近,長三角發(fā)達(dá)地區(qū)對(duì)其的虹吸效應(yīng)極為顯著,因此安徽在長三角一直扮演著人口流出大省的角色。1990-2020年30年間常住人口總增長僅為7.5%,年均增長率僅為2.1‰,顯著低于全國同期水平。其中2010年第六次人口普查時(shí)流出省外的人口達(dá)到962.26萬人,外省流入人口僅為71.75萬人,2020年第七次人口普查數(shù)據(jù)顯示,安徽省常住人口總數(shù)為6103萬人,凈流出人口近千萬人,是中國的流動(dòng)人口第二大省,流出人口大省的“帽子”仍未能摘除,大量人口尤其是人才外流造成人力資源與人才資源的相對(duì)短缺,降低安徽省經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力,制約社會(huì)創(chuàng)新力發(fā)展,進(jìn)一步拉大安徽與江浙滬的發(fā)展水平差距。

表1 長三角三省一市歷次人口普查時(shí)點(diǎn)常住人口總量變動(dòng)情況(萬人)

數(shù)據(jù)來源:上海、江蘇、浙江、安徽七次人口普查

圖1 長三角三省一市1953-2020年歷次普查年間年均人口增長率比較(‰)數(shù)據(jù)來源:上海、江蘇、浙江、安徽七次人口普查

長三角各省人口自然增長均經(jīng)歷了高峰、下落、波動(dòng)與低增長四階段

人口學(xué)通常依據(jù)人口出生率、死亡率、自然增長率的綜合特征及其穩(wěn)定性將人口增長分為“高高低”、“高低高”、“低低低”三種類型。本節(jié)依據(jù)長三角一市三省新中國以來出生率、死亡率和自然增長率變化趨勢,將本地區(qū)人口自然增長率分為以下階段:

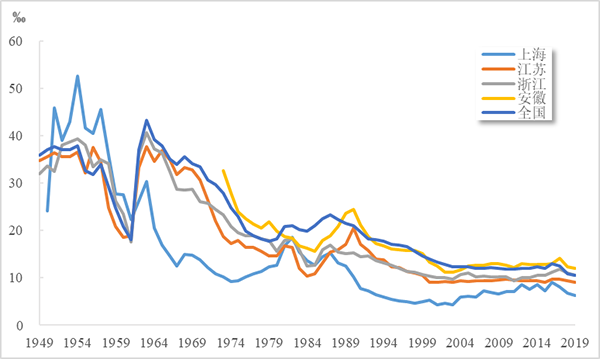

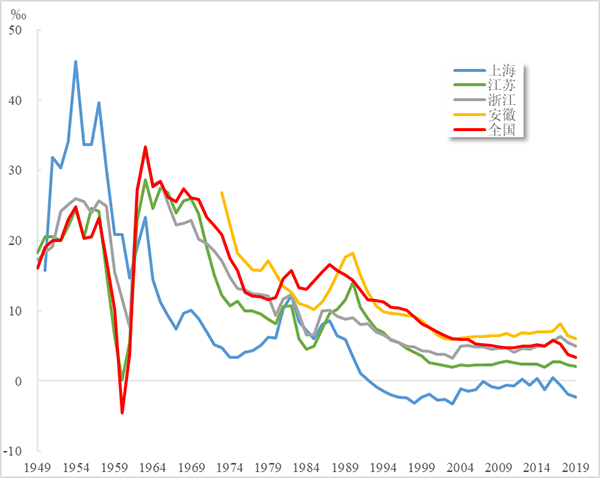

江蘇、浙江、安徽三省份的自然增長率的演變趨勢與全國基本一致,經(jīng)歷了新中國成立初期的高增長、三年經(jīng)濟(jì)困難時(shí)期的斷崖式下降、上世紀(jì)六十年代的高速增長、七十年代初的劇烈下降、七十年代中期至九十年代的平臺(tái)期,隨后自然增長率逐步跌落至千分之十以內(nèi),上海與其他三省變動(dòng)趨勢有所不同,但大體上新中國成立以來長三角各地區(qū)人口的自然增長均經(jīng)歷了高峰、下落、波動(dòng)和低增長四個(gè)階段。

1950年代上海人口的自然增長處于高峰期,平均自然增長率達(dá)到30‰,1954年甚至高達(dá)45.5‰,是人口轉(zhuǎn)變周期的中期典型:高出生、低死亡、高增長。與上海不同的是,江蘇、浙江在1950年代雖然也保持了較高的人口增長率,但較上海要低得多,平均自然增長率在20-25‰之間,且出生率低于上海但死亡率顯著高于上海,江浙兩省與全國的變化趨勢基本一致,可能是這階段上海醫(yī)療體系相對(duì)江浙兩省及全國更為發(fā)達(dá),且人口統(tǒng)計(jì)相對(duì)規(guī)范詳盡,江浙兩省及全國的農(nóng)村地區(qū)的出生率數(shù)據(jù)可能存在出生的缺失與漏報(bào)。

1959-1975年是自然增長率快速下落時(shí)期。其中江蘇、浙江1959-1961年因三年困難時(shí)期其增長率呈斷崖式下降,自然增長率下跌至20‰以下的水平,1960年江蘇自然增長率甚至跌至0.15‰,是新中國成立以來最低點(diǎn),浙江同年份也跌至10‰以下,這是由于現(xiàn)階段江浙及全國都出現(xiàn)了極高的死亡率;與江蘇、浙江及全國同期相比,上海1959-1961年也經(jīng)受了困難時(shí)期的增長率短暫下挫,自然增長率下跌至20‰以下的水平,但并未出現(xiàn)死亡率暴增和負(fù)增長。

1962-1975年是上海自然增長率快速下滑時(shí)期,1963年上海人口自然增長率達(dá)到23.3‰,到1975年跌至3.4‰的谷底。而江蘇、浙江在1962-1969年仍在20-30‰之間波動(dòng)之后也進(jìn)入生育率快速下行的階段,但人口自然增長率仍保持在10‰以上。此階段自然增長率的下行一方面是由于20世紀(jì)40年代戰(zhàn)爭的影響,處于育齡期的人口數(shù)量減少,另一方面也是中國積極倡導(dǎo)和施行計(jì)劃生育的結(jié)果。從自然增長率達(dá)到的低值來看,這一階段上海實(shí)際上已經(jīng)完成了人口增長轉(zhuǎn)變,進(jìn)入了低出生、低死亡、低增長的現(xiàn)代人口發(fā)展階段,只是未臻于穩(wěn)定。而江蘇、浙江仍由人口轉(zhuǎn)變周期的高出生、低死亡、高增長的中期逐漸向低出生、低死亡、低增長的現(xiàn)代人口發(fā)展階段轉(zhuǎn)變。

1976-1989年江蘇、浙江、上海自然增長率出現(xiàn)小幅波動(dòng),先是一路上行,上海1982年均達(dá)到10‰左右,然后在8-10‰之間波動(dòng),1987年為8.6‰,到1989年又下降到5.9‰;江蘇1981年上行至11.7‰;1984年又下跌至4.52‰,1989年再次上升至11.6‰;浙江1982年達(dá)12.37‰,然后在1984年跌至6.53‰,而后再次走高至10‰左右。安徽在同時(shí)期出現(xiàn)了一個(gè)“V”形的先下降后上升的過程,但人口自然增長率均保持在10‰以上的水平。這一時(shí)期,國家嚴(yán)格的計(jì)劃生育政策在長三角地區(qū)得到了較好地實(shí)行,出現(xiàn)自然增長率波動(dòng)主要是由于歷史時(shí)期人口波動(dòng)的代際傳遞。

1990之后,上海人口的自然增長率降到了5‰以下,并在1993年首次出現(xiàn)負(fù)增長,從此進(jìn)入負(fù)增長、零增長的區(qū)間。2020年上海人口的自然增長率為-1.8‰,基本上維持了近二十年的零增長趨勢。江蘇、浙江、安徽三地人口自然增長率也開始了下降過程,浙江也緊隨上海之后進(jìn)入人口低增長狀態(tài),自然增長率保持在3‰以下,江蘇、安徽兩省也在5-10‰之間低位波動(dòng)。隨著單獨(dú)二孩、全面二孩政策效果的逐步顯現(xiàn),人口出生率個(gè)別年份有明顯回升,但與此同時(shí)老齡化程度的加深也會(huì)提高人口死亡率,兩相抵消,人口自然增長仍處于低增長、零增長狀態(tài),對(duì)人口總量變化的影響相比于機(jī)械增長是微乎其微的。現(xiàn)階段長三角一市三省已經(jīng)完成了人口增長的轉(zhuǎn)變,完全進(jìn)入了低出生、低死亡、低增長的現(xiàn)代人口發(fā)展階段。

圖2 長三角三省一市出生率及其與全國的比較(‰)

數(shù)據(jù)來源:全國及滬蘇浙皖統(tǒng)計(jì)年鑒,部分年份用普查數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)校驗(yàn),下同。

圖3 長三角一市三省死亡率及其與全國的比較(‰)

圖4 長三角一市三省人口自然增長率的演變及其與全國的比較(‰)

數(shù)據(jù)來源:全國及滬蘇浙皖一市三省的統(tǒng)計(jì)年鑒,部分年份用普查數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)校驗(yàn)

長期來看,在工業(yè)化及城市化的后期階段,農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的儲(chǔ)量趨向枯竭,農(nóng)村人口遷移也開始衰退,城鄉(xiāng)人口的比例再次趨向穩(wěn)定。即使是在政策加碼的“三孩時(shí)代”,長三角地區(qū)育齡婦女人數(shù)減少,人口年齡結(jié)構(gòu)老化已經(jīng)是既定事實(shí),出生率的繼續(xù)下降,死亡率的平穩(wěn)上升,也會(huì)導(dǎo)致地區(qū)人口的自然增長率持續(xù)負(fù)增長并向零增長回復(fù)。

這種低增長一方面是地區(qū)人口出生率下降、老齡化程度加劇的表現(xiàn),生育政策的調(diào)整也在改變流動(dòng)人口的生育意愿;另一方面也是國內(nèi)人口遷移流動(dòng)強(qiáng)度減弱的結(jié)果,整體結(jié)構(gòu)性替代不足導(dǎo)致勞動(dòng)力供給量不足,當(dāng)前中國人口已進(jìn)入低增長時(shí)期,勞動(dòng)年齡人口絕對(duì)量和相對(duì)量持續(xù)下降,勞動(dòng)力供給也會(huì)減少。鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施也使得農(nóng)村就業(yè)機(jī)會(huì)增加,農(nóng)村勞動(dòng)力從無限供給真正轉(zhuǎn)向有限剩余。2010年以來,以長三角、珠三角為核心的沿海城市群對(duì)流動(dòng)人口的引力作用有所轉(zhuǎn)向,眾多二線城市崛起,本地就業(yè)機(jī)會(huì)增加,也導(dǎo)致傳統(tǒng)勞動(dòng)力輸出大省對(duì)勞動(dòng)力的自身需求逐年提高,城市之間的“搶人大戰(zhàn)”全面爆發(fā),如武漢、西安、成都等內(nèi)陸中心城市,近年陸續(xù)出臺(tái)了一些吸引本省戶籍人口返鄉(xiāng)務(wù)工的政策措施,也從一定程度上截流了涌入長三角的外來人口數(shù)。

(作者程晨系華東師范大學(xué)人口研究所博士,本文感謝華東師范大學(xué)人口研究所所長丁金宏教授的指導(dǎo))

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司