- +1

老齡城市|美國群村模式:鼓勵老人積極參與的養老社區

作為應對老齡化問題的指導性建議,世界衛生組織(WHO)在2002年的第二屆聯合國老齡問題會議上提出了促進“積極老齡化”(Active Ageing)的政策框架和行動計劃。積極老齡化是指通過促進個人健康、社會參與和公眾安全來提高老年人的生活質量。“積極”一詞,指老年人能夠持續參與社會、經濟、文化、精神和公民事務,而不僅僅是保持體力活動或參與勞動。

目前國際上流行的養老模式主要有三種:居家養老、社區照顧養老和機構養老。其中居家養老和社區照顧養老又被稱為“在地養老”(Ageing-in-place),即通過提供滿足老年人需求的住房和社區照護設施,幫助老年人維持其獨立性,延緩進入養老機構的時間,使老年人能在熟悉的環境中安享晚年。相對于機構養老,“在地養老”因為既能滿足“積極老齡化”的要求,又減輕了公共財政負擔而成為世界各國和國際組織的共識性策略。而養老社區的建設是實現“在地養老”的重要舉措。

美國有兩種主要的養老社區建設模式,一種稱為“活躍退休社區”(AARC: Active Adult Retirement Community),另一種稱為“持續照料退休社區”(CCRC: Continue Care Retirement Community)。本文以美國佛羅里達州的“群村”(The Villages)為例,詳細闡述了“活躍退休社區”建設的國際經驗及對中國的啟示。

群村AARC社區的運營機制

活躍退休社區(AARC)是指以滿足健康活躍老人的養老需求為目標而建設的商業住宅項目。其住宅只出售給年滿55歲以上的老年人,未成年人不得成為永久居民;社區內提供高爾夫球場、網球場、游泳池、休閑會所等大量運動和娛樂設施,以會員制度向業主提供服務。目前,全美最大的幾個老年社區開發項目,如“太陽城”系列項目以及佛羅里達州群村項目等,都屬于這一類型的退休社區。

群村于1990年代開始以AARC的模式進行開發,近年來人口規模增長十分迅速。2000年的人口調查顯示該地區居民有8333人;2010年增長到51442人;至2016年,群村合并了鄰近一個小城市后,其居民已超過15.7萬人。目前,群村已成為世界上規模最大的退休社區,占地面積約90平方公里。

群村范圍橫跨佛羅里達州中部的三個縣,但群村的地方公共服務不是由這三個縣政府來提供,而是另行成立了十多個“社區發展區”(CDD: Community Development District),提供包括公共場所、地方道路、給排水及其他基礎設施、安保(非警察事務)、消防、環衛等公共服務。社區發展區的所有事務由一個五人董事會決定,董事會由社區居民選舉產生。社區發展區所提供公共服務的花費,通過向社區居民收取房地產稅和市政公用設施費來支付,這筆錢由群村開發公司代收代繳。

群村目前在售住宅的價格大多在20萬-30萬美元之間,與佛羅里達中部地區一些較大城市(如奧蘭多、蓋恩斯維爾等)的房價相當,但群村具有普通居住地產項目不具備的優勢:購買群村住宅的老年人可以只付房價的5%-10%作為首付款,剩下的可以申請住房按揭貸款,而貸款年限最長可達30年,并且對申請者的年齡沒有上限限制。如果不計算房屋按揭貸款,每個月業主平均花費在住房上的費用(包括房地產稅、市政公用設施費、休閑設施會員費等)為474美元;包含房屋按揭貸款則為1251美元。這對于美國中產階層的老年人來說,是一個相對可支付的住房花費。

群村同時也提供了相當完善的退出機制。當老年人去世,他們的房屋和土地可以被繼承,但除非繼承者年滿55歲,否則不能長期居住在群村。開發公司提供社區內的二手房租售中介服務,業主可以委托公司將房屋出租或出售。

群村AARC社區的配套設施

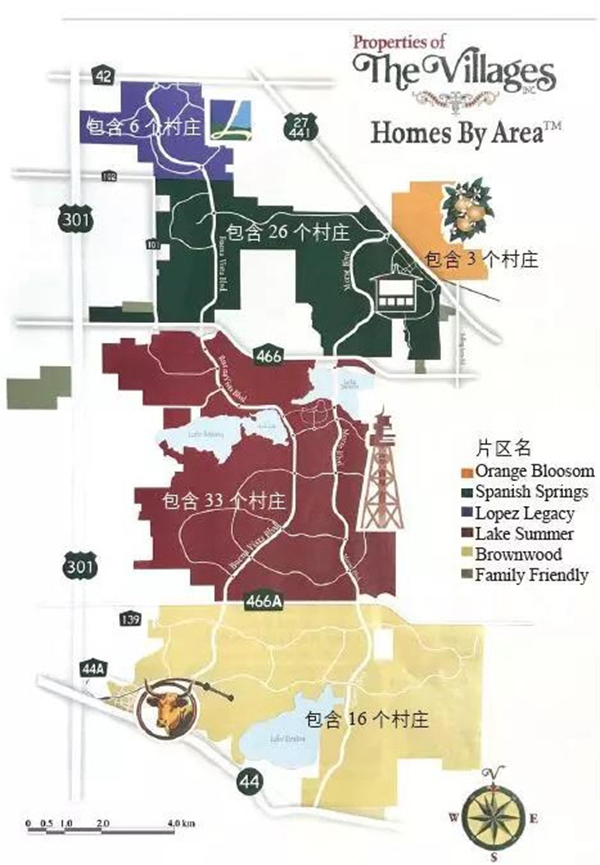

群村是一個以獨立式別墅為主的低密度住宅區,它的空間結構是片區—組團式的。群村分為6個片區,并設立“家庭友好”片區供少數老人與子女共居家庭的需求。每個片區又包含若干個組團,整個群村由80余個村莊組團構成。這樣的空間結構十分靈活,使項目在后期運營中能夠適應邊界的不斷調整和擴張。

群村作為一個居住區整體是向城市開放的,通過與城市路網相銜接的地方道路,來訪者可以方便地進入它的商業區、管理中心等公共區域。但它的每個村莊組團都是一個門禁社區。門禁系統增加了老年人居住安全性,且保證了這些公共設施產品對社區以外人群的排他性。

AARC最重要的特點就是提供大量的休閑娛樂設施,居民在每月繳納一定會費后可以無限制使用這些設施。群村里還密集設置了社區級、組團級和鄰里級等不同級別的公共娛樂中心、大量不同種類的室外活動場地,以及13個提供野餐設施的公園、3個寵物公園和1個兒童樂園。此外,群村內部還規劃有3個商業中心,每個商業中心圍繞一個小廣場輻射出幾條商業街,沿街商鋪有餐館、咖啡館、酒吧、服裝店、書店、家居飾品店、藥店等,基本能滿足社區居民的日常生活需求。每到夜晚,這3個商業中心的小廣場上都會有樂隊演出。同時,群村周邊還聚集了大量商業、服務業設施,美國國內主要的大型連鎖超市、銀行、餐館等均有布局。

為了降低開發成本,早期的AARC項目一般不在社區中配建大型醫療設施。但實際上,集中居住大量老年人口的退休社區與提供市場化服務的醫療設施是互惠互利的。因此,近年來很多AARC都與地方政府合作,提供一定級別和規模的醫療設施來增加項目的吸引力。群村內有一家擁有223張床位、提供24小時急診和手術的區域綜合醫院,還有5家基本醫護中心和1家特別醫護中心。為滿足部分失能老人的需求,群村中也有少量提供醫療看護服務的介護式公寓可供出售,購買介護式公寓房屋的老年人可以得到24小時居家看護的專業付費服務。此外,設有一所“終身學習學院”(Lifelong Learning College),提供多種課程供居民自由選擇。

與一般社區不同,純粹的人車分流和以步行為主的內部交通組織方式并不適合大型退休社區。相反,一個建立在低速機動交通基礎上的高可達性環境可能更符合老年人的出行需求。群村的居民普遍使用高爾夫球車作為代步工具,這種小車無須駕照即可駕駛,可以“門對門”地抵達社區的任何角落,包括商業中心、公共娛樂中心、醫療設施等。同時,群村社區內也有觀光巴士運行,主要為來訪者服務。群村的內部道路并不排斥普通機動車,但車速需控制在10英里/小時(16km/小時)以下。

通過土地混合使用規劃和高可達性交通網絡,社區中的居住區域與各種公共設施緊密聯系在一起,提供了一個有利于社會交往的、緊湊的城市空間。此外,連續的街道界面、人性化的街道尺度、豐富的公共空間、精致的戶外景觀等良好的城市設計,也使群村更加符合美國中產階層的審美需求和欣賞標準。

群村AARC社區的社會環境

AARC項目在社區發展方面最大的創新是它的年齡限制,即年齡一致性。群村規定,只有年滿55歲的人才可以長期居住在該社區,19歲以下的來訪者每年居住時間不得超過1個月。雖然這項規定使AARC項目受到許多批評,認為這種社區人為設置了代際交流障礙,不能滿足老年人與子孫情感交流的需要,但AARC項目上市前的市場調研表明,老年人歡迎子孫來拜訪、小住一段時間,隨后卻希望他們離開,留給自己一個清凈的空間。這種項目在美國退休住房市場上的持續成功證明了這一點。

此外,社會階層和種族的一致性也非常突出。2014年,群村居住人口中有98.2%是白人;年均家庭收入55708美元,貧困人口只有4.7%;高中以上教育水平人口占94.9%,大學以上占35.7%。類似的情況也出現在其他有代表性的AARC項目中,盡管許多AARC社區一直在努力吸引不同階層和不同膚色的人群,但中產階級白人仍然是該類項目的主要客戶群體。實際上,從公共經濟學的視角來看,社區中提供的準公共產品種類越豐富、品質越高,對居民的社會階層一致性要求越高,因為所有人都必須心甘情愿地購買優質高價的公共服務。因此,AARC的會員制公共設施服務體系,從根本上決定了社區居民高度一致的社會特征。

群村還是一個高度自組織和高度居民參與的社區。除了前文所述的“社區發展區”地方政府外,居民還建立了兩個民間組織——房地產擁有者聯盟和群村業主聯盟。同時,開發公司和居民共同創辦并運營自己的地方媒體和娛樂活動專刊。創辦和參加各種俱樂部、進行豐富的社交活動是群村居民的一種生活方式,據不完全統計,群村中居民自組織的俱樂部數量已達到600多個。

群村與外部社會也有著豐富的聯系。群村居民積極參與美國政治活動,如總統大選。高度的社區自組織性和社會參與性締造了群村居民對社區的強烈認同感和歸屬感,這是美國許多著名AARC社區取得成功的重要經驗。

AARC對中國養老社區建設的啟示

AARC模式在美國退休住房市場上長期受到歡迎,但在學術界卻遭到一些批評,包括:(1)年齡限制條款妨礙了親子關系的建立與維持;(2)單一社會階層和種族的社區;(3)對社區居民未來的醫療照護需求不夠重視。對此,AARC模式也在不斷改革,例如建設一部分“家庭友好”住宅單元、努力吸引不同階層和種族的人群、增加社區內的醫療照護設施等。

AARC模式只是美國眾多養老居住模式中的一種,而針對眷戀原有生活環境、依賴親子關系、需要醫療介助或介護服務的人群,則發展出其他形式的養老社區來滿足其需求。如“持續照料退休社區”(CCRC)模式就是脫胎于養老院等機構養老模式,以在社區中就近提供醫療照護服務為主要特點。

在中國,借鑒AARC模式的時候也要根據中國的國情加以改造,比如取消來訪者的年齡限制和居住時間限制、增加醫療照護設施、改變居住區規劃形式、提高居住人口密度、探索公共服務設施配置標準等。但作為AARC模式的核心,提供大量的文娛活動設施應該是中國學習的重點。筆者認為中國養老社區的建設模式及空間布局主要有以下幾種。

1.首先要關注城市普通居住區的適老化改造。目前城市中的普通居住區,將有一部分隨著老齡化的逐步推進而自然成為老年人口占多數的社區。對這些居住區應該進行適老化改造,在住宅內部和社區公共場所配建一些適老化配套設施,增加老少居、老年套型或樓棟等。這些居住區支持多代混居,與中國低齡老年人(60~70歲)為子女承擔照顧孫子女等家務的習慣比較吻合,因此會具有長期穩定的市場需求。

2.其次可以在大都市區邊緣規劃建設一批大規模綜合型養老社區,形成以老年人口為主的老年城。建設模式應以AARC為主,CCRC為輔。實際上,AARC與CCRC本質上都是以老年居民為主的社區,只是一個著重提供活動設施,一個著重提供醫療照護設施,老年人可以根據自身健康狀況和不同生命階段的需求自由選擇居住地點。AARC與CCRC可以毗鄰布局以共用公共資源。老年城吸引的居民主要是本地希望遠離城市污染和擁擠環境的退休人士,他們與子女雖然不共同生活,但仍然互動頻繁。因此老年城必須與大都市區核心保持便捷的交通聯系,以便子女隨時探望。同時,老年城應有自己的商業中心和公共活動中心,并提供復合功能的緊湊城市環境和可達性較高的機動交通以方便老年人出行。

3.在氣候適宜、自然環境優越的風景旅游城市,可以建設一些“養老+度假”類型的社區。這些社區吸引的居民主要是來自全國,甚至全世界追求高品質退休生活的健康活躍老人。子女一般不會隨遷,而是以短期探訪為主。這一類型社區建設過程中需注意引導居民從候鳥居住模式變成常年居住模式,為此首先要提供高品質的公共服務設施,其次需要重視以地緣和亞文化圈為基礎構建社區社會網絡。

中國養老社區建設需注意的問題

首先,不應該有規模的限制,且將養老社區和普通社區分開布局。許多文獻都認可以老年居民為主體的綜合型養老社區建設模式,但對于將老年人與其他年齡段人群分開居住仍有頗多顧忌,認為應限制養老社區的規模,并在城市中與普通社區混合布局。

實際上,群村已經發展為一個大都市邊緣地區的老年城。在這里,老年人自我服務、自我管理,年輕人只起到從屬、輔助的作用,只有在醫院、銀行、市政等一些不適合老年人工作的崗位上才能看到年輕人的身影。AARC社區居民一致的年齡結構和一定的人口規模構建了一個以老年人為主流社會群體的烏托邦。

到2050年,中國老年人口將占總人口的1/3,約有4.3億~4.5億人。由于達到一定規模的同質人群有助于形成“主流社會群體”的認知,因此養老社區的建設不應該有規模的限制。并且,大規模的養老社區能夠滿足高級服務設施所需的門檻人口,有助于建設商業服務中心和公共活動中心,從而提高城市環境的多樣性而增加其吸引力。至于較大規模社區內部的交通組織問題,應該設法提高老年人的機動性,而不是用“步行適宜”的交通模式來限制老年人的活動內容和活動范圍。

此外,老年人與年輕人的生活方式完全不同,隨著老年人口絕對數量和比例的增加,他們在空間使用上與年輕人的沖突也會越來越多,諸如廣場舞大媽與高考學子之間的空間權利之爭可能時有發生。將養老社區和普通社區分開布局可能是解決這一問題的有效方法。以老年人口為主的老年城,由于無須考慮與就業中心之間的通勤問題,完全可以布局在大都市區邊緣環境更好、地價更便宜的地區。

其次,筆者認為要注重配套設施和社會網絡構建。國內現有關于養老社區的討論均比較注重提供老年人基本生活所需的服務,對醫療照護設施尤其重視,而文娛活動設施則一般僅限于社區老年活動中心。同時, CCRC項目備受養老地產企業推崇。但是,著眼于提供基本生活服務的養老社區只能滿足人的生理需求和安全需求等低階需求,而對人的社交需求、尊重需求和自我實現需求等高階需求無能為力。老年人不會因為年齡的增長就不再具有這些高階需求,相反,老年人更需要來自外界的尊重、肯定和情感支持。

群村的經驗表明,文娛活動是相當一部分健康的老年人退休生活的主體,同時,積極參與文娛活動也是他們構建起新的社會網絡的有效途徑。到2050年中國老齡化達到頂峰時,60~70歲的健康活躍老人的主體是1980年代和1990年代計劃生育的一代人,他們血緣關系的牽絆較少,而在其成長過程中“圈子”文化日漸興起,具有構建這種地緣亞文化圈社會網絡的需求和可能。因此,中國養老社區建設需要更加重視提供豐富多彩的文化娛樂設施,并且充分調動老年人的積極性參加各種社交活動,幫助他們建立社會關系網絡。

目前我國養老社區的建設和養老產業的發展均處于摸索階段。中國長期以來將老年人視為需要特殊保護、特殊照顧的弱勢群體,而不是從身體到思想都具有獨立人格的成年人。其實,正如WHO的“積極老齡化”理念所指出的,積極地參與文娛社交活動是幫助老年人提高退休生活質量的最好辦法,中國的城市和社區規劃應該為此提供必需的設施和空間。

(作者殷潔系南京林業大學風景園林學院城鄉規劃系副教授,美國佛羅里達大學城市與區域規劃系訪問學者;彭鐘仁系美國佛羅里達大學設計、建設與規劃學院城市與區域規劃系終身教授。本文經授權轉載自《國際城市規劃》2017年第6期,原題為《積極老齡化:美國活躍退休社區對中國養老社區建設的啟示》,有編輯刪節。)

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司