- +1

這本書,每個人看了都有話想說

#01

故鄉情濃

-

每個人心里,都有一個故鄉,無論走到哪兒,都不會忘記。

時光流逝,春來秋去,故鄉從一個地名,變成一種情愫,永遠縈繞心懷。思鄉之苦,仿佛季節性的傷風感冒,永遠不可治愈,也不愿被治愈。

李白那句“舉頭望明月,低頭思故鄉”,之所以成為千古名句,因為思鄉之情實乃是一代代中國人的“通病”。

書單君今天為大家推薦的,就是一本關于故鄉的書,書名叫《麥田月光》,作者李卓生于汨羅江邊,是一個才氣與江湖氣兼備的青年作家。李卓的另一個身份,是知名作文教育品牌“麥田格”的創始人,曾在高考考場寫出過滿分作文。這本《麥田月光》,得到了著名作家韓少功、湯素蘭等人聯袂推薦。

李卓的文字沖淡中蘊含深情,筆下的人物,大多是他故鄉的親友,普普通通的老百姓,卻能給人留下深刻印象。正如蘇東坡所言,平淡乃絢爛至極。

李卓寫的故鄉的人和事,雖發生在湖南的一個小村莊,讀來卻倍感親切,有一種似曾相識的感覺。

法國批評家安德烈·莫羅亞說過,哲學家用一個思想概括全部思想,作家則通過一個人的一生和一些最普通的事物,使所有人的一生涌現在他筆下。

接下來,書單君就將《麥田月光》中兩個令人印象深刻的人物故事分享給大家,看看你是否也覺得似曾相識。

● 李卓(右)與著名作家韓少功(左)

#02

靈魂閃光點

-

李卓筆下的外婆令人難忘。

外婆有一種另類的教育方式,當小孩子和別人打架,哭哭啼啼回來時,外婆怒目圓睜地呵斥一頓后,冷嘲熱諷地說,威糟了啊(方言音譯,意為丟人),連他都打不贏,他抓你也抓撒!你一個掃堂腿,再把他推到地上,這都不會啊?真是威遭了!

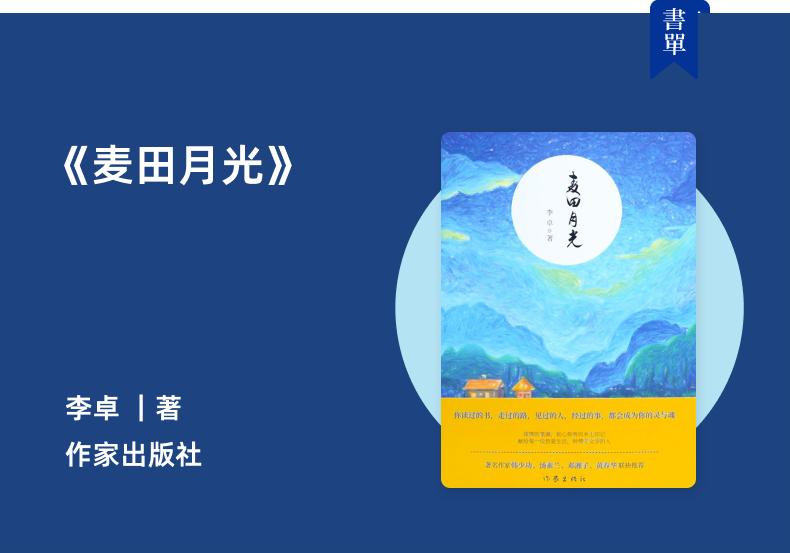

● 李卓的外婆

李卓的外婆仿佛金庸筆下的高人,在外孫受欺負時,傳授他“武功心法”,著實令人跌破眼鏡。但書單君讀到這里,卻覺得特別真實,因為書單君有個與之類似的奶奶。

書單君小時候,與鄰家孩童玩耍,鬧了不愉快,鄰家小孩嘴皮子厲害,口吐芬芳,一通亂罵,罵得我灰頭土臉,又不懂得如何回罵,只能干著急。

這時,我奶奶正好聽見,來了個“現場指導”,教我怎么罵回去。于是出現了一個魔幻的場面,奶奶教孫子罵街,奶奶教一句,我罵一句,惹得周圍的人哄笑不止。

在傳統認知里,李卓的外婆和書單君的奶奶,明顯屬于不懂得如何教育孩子的長輩,但很奇怪,這種另類的言傳身教,反而歪打正著。

李卓的外婆嘴皮子無敵,她罵得最多的是自己的小外孫女湛嬙,由于湛嬙干家務不勤快,外婆能像說書人一樣持續一二十分鐘地罵,罵著罵著,竟罵出了跌宕起伏的情節,時而平緩,時而急促,時而如萬馬奔騰,時而如閨中幽泣。而許許多多做人的道理,竟也被外婆罵出來了。

這種“道理”,仿佛泥沙中的金子,若能細心篩檢,將終身受益。

被外婆罵得最多的湛嬙,后來成了幾兄妹中成績最好的,從小到大幾乎就沒讓第一名旁落他家,讀大學時她寫過一篇文章,里面寫過外婆罵她的一句話——沒有帶傘就快點跑。

這句話成了湛嬙一輩子的人生信條。

有個這樣的長輩,雖然令人哭笑不得,卻也何嘗不是一種福氣。

李卓寫道,不知從什么時候起,外婆性子里的“火藥味”消失了,她變得越來越和善,臉上常洋溢著溫暖的笑容,做一切事情都變得慢條斯理起來。她不再罵我們,說話總帶著征詢意見的口氣——我突然意識到,外婆老了。

都說歲月能磨平一個人的棱角,外婆的火爆脾氣隨著時光的流逝變得溫暖和善,但相信李卓永遠會記得,外婆教他如何用掃堂腿“破敵”的那一幕,正如書單君永遠記得奶奶教我“罵街”的那個下午。

親情難忘懷,剎那即永恒。

果子是《麥田月光》里另一個濃墨重彩的形象。

果子是李卓的兒時玩伴,一度形影不離,有天,李卓突然接到電話,說果子不見了,找了整整三天后,才在隔壁鄉鎮的村鎮里找到他。

從這天開始,果子就瘋了。

果子為何發瘋,李卓是這么寫的:他回來后,就是一副很驚惶的樣子,說再也不去學校了,有人要打他。

這里無疑指向了當下社會的一個痼疾——校園欺凌。

果子因遭到欺凌,被確診為精神分裂,他輟學了,成天傻笑,還發展出暴力傾向,對父母拳腳相向。李卓的叔叔嬸嬸一說起果子的事,眼淚就簌簌地流,最后迫于無奈,將果子送進了精神病院。

從精神病院出來后,果子不再暴力,只是每天在家里看電視,一根接一根抽煙……

書單君小時候,認識一個叫春暉的小孩,他有白化病,膚色蒼白,頭發發黃,別的孩子看到他,都管他叫“小老外”。

春暉走路的姿勢有點怪,兩條胳膊不隨步伐而甩動,每當春暉放學出校門,都有一幫壞小子跟在他后面,模仿他的姿態,引得路人哄堂大笑。

當時,書單君見此情形,也情不自禁笑了幾聲,但未曾想過,這對于一個原本就有點自卑的孩子是怎樣一種傷害,現在每每想起,都自責不已。

春暉也像果子那樣,在欺凌中變得神經失常,甚至連話都不會說。但春暉并沒有發展出暴力傾向,他一見到人,就呵呵傻笑,似乎是渴望交流,如果你跟他說話,他會凝視你的眼睛,似懂非懂地點點頭。

在《麥田月光》中,果子從精神病院出來后,靠著一套KTV設備,學會了唱歌,一言不合就開嗓:我們還能不能再見面,我在佛前苦苦求了幾千年……

雖然果子唱的都是一些爛大街的口水情歌,在李卓聽來,卻非常深情動人。

● 果子

果子讓書單君印象如此深刻,不是因為他是一個精神病患者,而是因為一個遭到傷害與侮辱的人,在百轉千回之后,竟然保有內心深處的真情。

春暉何嘗也不是如此?他受到欺凌,受到刺激,連話都忘了怎么說,唯一忘不了的,是人性中的溫暖。

提筆至此,書單君終于悟到為何讀《麥田月光》這本書時,處處能發現似曾相識的人物,因為作者李卓具有一種看到他人“靈魂閃光點”的能力,這種靈魂閃光點每個人都有,它的名字叫——善良。

● 李卓與作家好友,茅盾新人獎獲得者鄭小驢(左)、魯迅文學獎獲得者沈念(中)。

#03

人生的意義

-

人生無大事,唯生死而已。

李卓在《麥田月光》中,提到了一種事物——生基。

所謂生基,就是空墳,是在老人生前就修好的墓,等死去之后再將棺材埋葬進去。

李卓的外公,在生前就為自己和幾個兄弟修好了生基,請當地最厲害的風水先生看的地,在村里的后山腰上,坐西南朝東北,十個墓連成一排,外圍用水泥墻圍成一圈,有兩條琉璃磚瓦雕砌而成的金龍,氣勢不凡。

當外公垂垂老矣,生命正一步一步靠近生基時,李卓仍記得曾經的一個生活場景:外公紅著眼眶從牛販子手里奪過韁繩,把厚厚的一沓錢還回去,撫摸著小牛犢被扯得流血的鼻子,把它牽回老牛身邊。

同樣是關于生死,李卓寫到自己的奶奶時,用的是另一種筆法。

李卓說自己的奶奶活到九十多歲,依然參不透生死。奶奶生命中最后的辰光,依然跟子女們說,自己還不想死,還想看著哪個孩子結婚,還想看著哪個孩子抱孫子。

奶奶在世時,總喜歡在吃飯時抿幾口谷酒,在她去世的前幾天,躺在床上奄奄一息時,姑媽給她喂了幾勺子谷酒,喂完還逗了一下她:酒好呷不?奶奶嘴角揚起一絲笑意,聲音虛弱地說,好呷。

在奶奶彌留之際,幾乎所有的家人都回去了。奶奶生前最疼愛的幾個孫子孫女都到了跟前,一個個哭得撕心裂肺,奶奶用冰涼的手輕拍著親人的手背,眼角沁出了淚水。

原來,奶奶眷戀的不是塵世,而是親人。

關于寫作的意義,李卓是這樣說的:

寫作不是賣弄自己的才學,更不是為了迎合市場,迎合讀者。寫作最樸素的意義是留住自己的記憶——文學的記憶,幾乎從來不可分割。在信息爆炸的時代,我們寫作,就是為了保有清凈的一隅,可以獨自回首,梳理自己的記憶。

讀完《麥田月光》,書單君心有所感,想接著李卓的話再說兩句:

用文字留住記憶中的溫暖,這也許就是寫作的意義,而在生老病死、白駒過隙的人世間,問心無愧地活著,與親人朋友彼此溫暖,這也許就是人生的意義。

原標題:《這本書,每個人看了都有話想說》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司