- +1

學術丨王貴祥:北魏洛陽永寧寺塔可能原狀再探討

《北魏洛陽永寧寺塔可能原狀再探討》一文是清華大學王貴祥教授對北魏洛陽永寧寺塔的第二次復原研究。文章回顧了永寧寺塔復原研究的學術史,并重點闡釋了作者對永寧寺塔的兩種復原新思路,即分別以“基于數字‘七’的比例權衡”和“基于數字‘九’的比例再權衡”進行復原:前者以3.5丈、7丈為主要模數控制塔身立、剖面;后者考慮到數字9在永寧寺塔中重要的象征意義,以3.6丈、7.2丈和4.9丈為主要控制模數。在永寧寺塔的相關數據極其缺乏的情況下,利用文獻記載和遺址實測中找到的重要數字信息,結合傳統建筑的構圖比例及數術內涵進行復原研究,不失為一種富于啟發性的探索。

北魏洛陽永寧寺塔

可能原狀再探討

Reevaluating the Original State of the Yongning Temple Pagoda in Northern-Wei Luoyang

王貴祥

WANG Guixiang

0 引言

北魏洛陽永寧寺塔是中國歷史,乃至世界歷史上曾建造過的最為高大的木構建筑。對于這座木構高塔的關注與研究,已持續數十年。較早的研究,始見于20 世紀80年代初出版的《中國古代建筑技術史》,其中發表了陳明達先生對歷史文獻中所載北魏永寧寺塔高度的質疑,認為按照史料描述的可能超過一百米的塔身之高,在古代木構實踐中,幾乎不可能達到。研究者認為,永寧寺塔“全塔總高不得大于二十七丈一尺(75.6 米)”。這一結論,是在對永寧寺塔結構合理性所作學術判斷基礎上的最早研究。

同是20世紀80年代初,臺灣學者葉大松為證明永寧寺塔高度,根據史載塔剎頂端懸有一可容二十五石的金寶瓶,“至孝昌二年中,大風發屋拔樹。剎上寶瓶隨風而落,入地丈余。”以這一金屬球可能重量,結合地球引力與加速度對高空墜落物形成的沖擊力,由沖入河南地區特有濕陷性黃土中一丈有余深度,反算其塔可能高度,認為北魏楊衒之言:“中有九層浮圖一所,架木為之,舉高九十丈。有剎復高十丈,合去地一千尺。”應是真實的。據此,葉氏認為令人不可思議的數百米高度,可能是真實的。

顯然,兩種觀點將永寧寺塔高度判斷推向兩個極端:一、從古代木構合理性而言,其高不太可能超過75.6米;二、借用現代物理學思考,證明古人文字描述的合理性。但后一種觀點,所依賴的僅是《洛陽伽藍記》記載,卻忽略了同是北魏人酈道元的另外一種描述。

大約同時,筆者對此問題也發生興趣。約1984年,筆者撰寫了一篇題為《北魏洛陽永寧寺塔高度可信性研究》的文章。所依據資料,主要是酈道元《水經注》所載:“水西有永寧寺,熙平中始創也。作九層浮圖,浮圖下基方十四丈,自金露盤下至地四十九丈,取法代都七級而又高廣之,雖二京之盛,五都之富,利剎靈圖,未有若斯之構。”

酈氏給出一個與楊衒之不同、卻很具體的塔高尺寸:自塔基至塔剎之下,高49 丈,塔基座方14 丈。這一高度,僅為楊氏所言塔高的二分之一。正史《魏書》對這一高度也給予佐證:“肅宗熙平中,于城內太社西,起永寧寺。靈太后親率百僚,表基立剎。佛圖九層,高四十余丈,其諸費用,不可勝計。”《魏書》作者是北齊人,去魏不遠,其載與酈氏描述,可相互印證。

《魏書》還提到其塔的設計與建造者:“世宗、肅宗時,豫州人柳儉、殿中將軍關文備、郭安興并機巧。洛中制永寧寺九層佛圖,安興為匠也。”可知,這座高冠古今的木塔,是由工匠郭安興設計建造的。可惜史料中再難找到郭氏的進一步信息。

出于好奇,抑或對兩種不同觀點無法認同的內心糾結,筆者根據基座方14丈,塔剎以下高49丈兩個基礎數據,進行了某種盲人摸象式的塔身原狀猜測。從其可能具有中心柱結構的搭造關系,及所用最長木料在采伐、運輸及架構上的可能,依古建筑結構邏輯,以北魏尺在圖紙上反復推測,草繪出其塔平、立、剖及外觀圖。認為這座高約50丈木構高塔是有可能建造起來的。其文目的,只是希望驗證這座古籍所載木塔,究竟是歷史的真實,還是古人的信口開河。文章完成后并未發表,原因之一是期待詳細考古報告的面世,以減少盲目誤判。故而那篇拙稿及畫于硫酸紙上的分析圖,亦就被塞進角落。

20世紀90年代筆者先后注意到兩篇有關永寧寺塔的復原文字,及以考古資料為基礎結合《水經注》所載塔高數據的永寧寺塔復原圖。如此,則筆者希望論證的有關其塔高度可信性目標已獲證實,之前撰寫的那篇希望證明其塔高度可信性拙文已無意義。

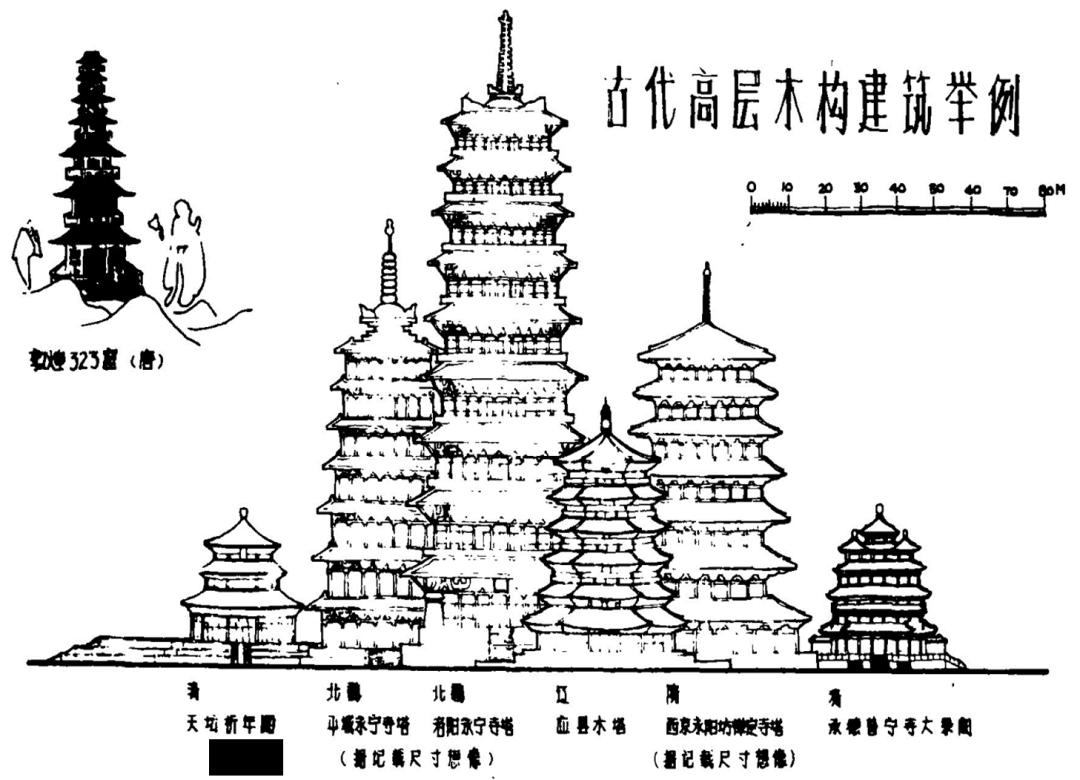

經歷多年歲月變遷與居所遷移,筆者20世紀80年代初那份幾乎被遺忘的手寫稿及在脆弱硫酸紙上頗費時日繪制的想象性透視草圖,已不知所蹤。這一研究的唯一痕跡,僅見于本人80年代有關古代高層木構建筑研究中所繪一張北魏洛陽永寧寺木塔與史載北魏平城七層塔、唐代長安禪定寺塔,及應縣木塔、天壇祈年殿、承德永寧寺大乘閣等高層木構建筑高度與體量比較圖中(圖1)。

圖1 筆者最初推想的永寧寺塔外觀

1 同行學者的兩篇重要論文

20世紀70年代,考古界開始關注漢魏洛陽城遺址,也觸及了永寧寺塔的一些情況。1973年第4期《考古》雜志發表《漢魏洛陽城初步勘查》,其中一個章節對永寧寺院墻、門址、塔基作了簡要描述:“塔基平面呈方形,分三層而上,頂上兩層在今地面上屹立可見。底層夯基近方形,東西約101米,南北約98米,基高約2.1米;中層夯基面積較小,呈正方形,東西、南北各長50米,高約3.6米;頂層臺基系用土坯壘砌,呈正方形,面積約有10米見方,殘高2.2米。”

1981年第3期《考古》雜志發表《北魏永寧寺塔基發掘簡報》,透露信息稍多:“在下層夯土基座的中心部位,筑有上層夯土臺基,并在臺基四面用青石壘砌包邊。這即是建于當時地面以上的木塔的基座。高2.2米,長寬均為38.2米。……在臺基四周清理出一些獸形的石雕,推測應系臺基上四周裝飾的‘螭首’之類的構件,臺基四面的正中部位,各有‘慢道’一條。”文中尚未見遺址平面。

重要的是《北魏永寧寺塔基發掘簡報》中提到:“北魏酈道元在《水經注》谷水條中,記載永寧寺‘浮圖下基方一十四丈’,若按北魏前每尺合今27.9厘米計算,十四丈應折合今為39.06米。實際發掘的青石鑲邊臺基面寬為38.2米,二者相差無幾,足見酈道元的描述是比較符合實際的。”

楊鴻勛先生于1992年第9期《文物》上發表的《關于北魏洛陽永寧寺塔復原草圖的說明》,是嚴格意義上對永寧寺塔進行復原研究的首篇論文。文中給出基于遺址發掘的建筑平面,并依據結構與造型邏輯,繪制了永寧寺塔剖面與外觀透視圖。結合所知“北魏前尺=27.881厘米”及遺址尺寸,作者推測:“最大的可能是:當年這項工程所采用的營造尺不是我們現在所引用的北魏前尺,而是比它更短一點的尺。如果以十四丈為準,即十四丈等于3820厘米,換算當年這項工程用尺,則1尺=27.285厘米。我想在探討此塔復原問題時,不妨采用這個度量尺。”

其文不僅是最早關于這座千年古塔的科學復原,也是自20世紀90年代以來,建筑史學界流行之自古代實例遺存中,反求當初建造可能用尺,及通過推測用尺,探究該實例在歷史上的建造與修復情況這一重要思路的最早嘗試。

《楊鴻勛建筑考古學論文集》中收入了關于這一研究更為細致的論文《北魏洛陽永寧寺塔復原研究》。在這篇思路鋪陳十分深入的文章中,作者不僅給出詳細的永寧寺塔遺址考古平、立、剖面圖,也對之前提出的永寧寺塔可能用尺為27.285 厘米的推測,做了一點修正:“現在以臺基實物的邊長38.20米與文獻所記的‘十四丈’相等同,可以得出當時建塔所使用的尺度,一營造尺=0.27285米,舍棄末尾小數,四舍五入,即一尺=0.2729米。可用此尺對照文獻推斷塔的高度。”

另一篇重要文章,是時任中國建筑技術研究院建筑歷史所研究員的鐘曉青女士于1998年第5期《文物》上發表的《北魏洛陽永寧寺塔復原探討》。這是一篇舉證和推論都令人十分欽佩的古代建筑復原研究論文。其文不僅對考古資料作了深入分析,且對基于考古數據整理的塔基各部分建筑尺寸,基址出土各構件尺寸,及塔首層平面、各圈柱網分布間距等關鍵數據,作了合乎建筑與結構邏輯的推證,并列出數據表格。對塔立面,如塔高、塔身比例、各層層高、柱高、鋪坐高及平坐高等,及最具難度的基于同時代相應古建筑遺存資料的永寧寺塔構架復原,作了深入的分析與列表。其分析之詳盡,推證之仔細,堪稱古代建筑復原研究領域的范例之作。

值得注意的是,作者在這里也提出其塔可能用尺推測與判斷:“已知北魏尺度有前、中、后三種,分別為27.88、27.97和27.59厘米,用以折算塔基面方38.2米,為13.7、13.66和12.91丈,其中用前尺折算的結果與《水經注》所記‘方一十四丈’相對接近,但與建塔年代不符。據實際情況推測,建塔時也不應采用這樣的零數。古代營造尺度與官頒尺度的關系,目前尚不清楚。因此,考慮從塔基實測尺寸中去尋找當時可能使用的營造尺度。透過分析,發現以0.2727米/ 魏尺折算塔基、塔身開間、出土構件等實測尺寸,所得數據大多數為完整,且與文獻記載相符。”可知鐘氏也采用了基于古建筑遺存數據,反求其建造時可能用尺這一重要方法,其選數據“0.2727/魏尺”,與楊文所選“0.2729/魏尺”用尺,在長度上差異十分微小。換言之,兩位學者都希望在“0.27285/魏尺”這一基礎數據中,找到一種在概念上更合乎可能原狀的復原用尺。

兩位學者基于既有考古資料分析,各自還原出的塔身首層平面尺寸、塔高及建塔所用營造尺,在很大程度上是一致的,兩文皆堪稱研究與復原永寧寺塔最重要的成果。

2 關于兩文的幾點疑惑

兩位學者的論文不僅證實了永寧寺塔文獻記載的高度可信性,也基于其建筑與結構邏輯,初步還原了塔各層平面、高度與構造,從而在整體上再現了這座古今木構第一塔的大致外觀。

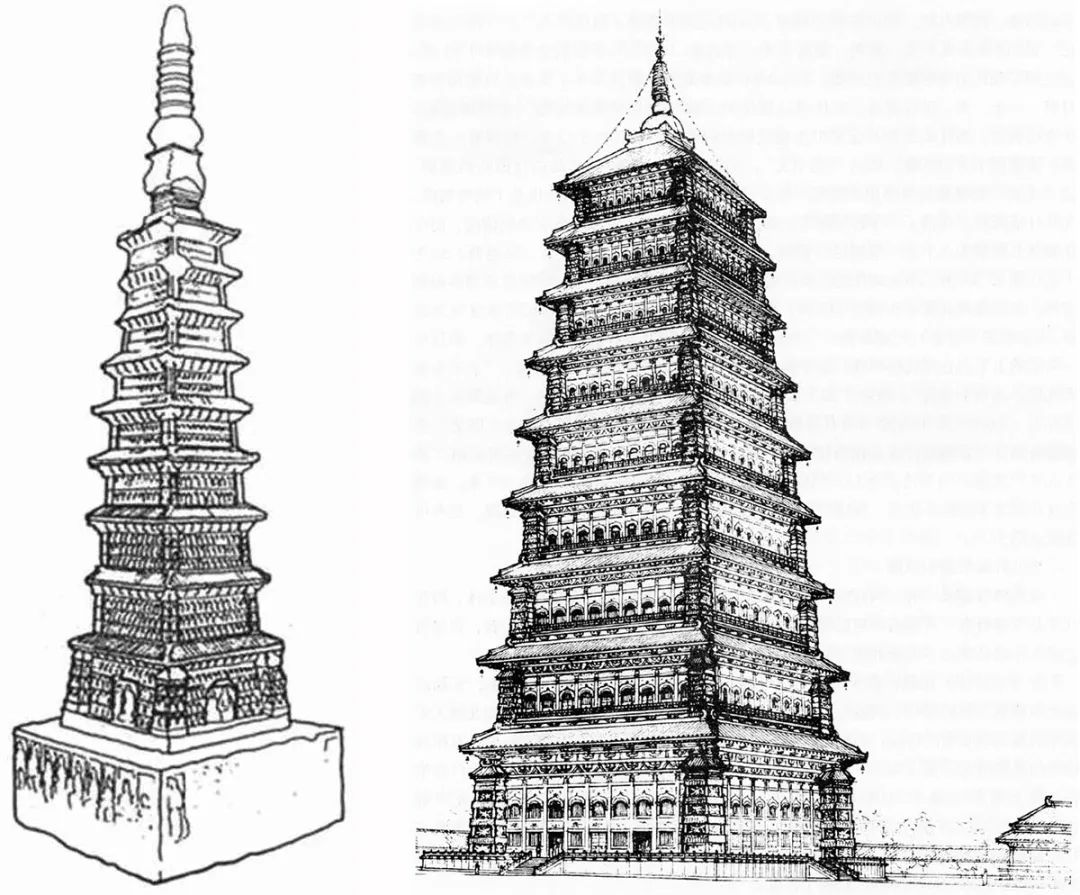

兩人研究的主要差別在塔身架構與外觀形式。楊文推測塔之結構與外觀,似更借助同時代小型石塔,即北魏天安元年(466)曹天度九層石塔(圖2)的形式。作者希望依賴同時代相應資料加以論證。

圖2 北魏曹天度九層石塔

圖3 楊鴻勛先生永寧寺塔復原透視圖

基于這一資料背景,其塔復原采用“土木混合結構”,除根據遺址發掘,在塔中心有高大土筑結構外,塔身各層四角,均添加似為磚石砌筑的小塔,以期對塔身主體構成強化與支撐。由此帶來一個令人疑惑的問題:這種高層木塔,若每層各角增加一個小型磚石(或土坯)小塔,不僅施工極其困難,且其高懸于半空的各層小塔,結構穩定性究竟如何?塔身木造轉角結構荷重承載力能否達到要求?比曹天度九層石塔幾乎晚半個世紀的木構永寧寺塔,是否會在各層轉角增加額外磚石(或土坯)結構造型與荷重?為體現其“土木混合”特征,作者還在各層塔身采用類如磚石塔造型尖拱券門窗,使塔身更接近磚石塔而非木塔外觀(圖3)。

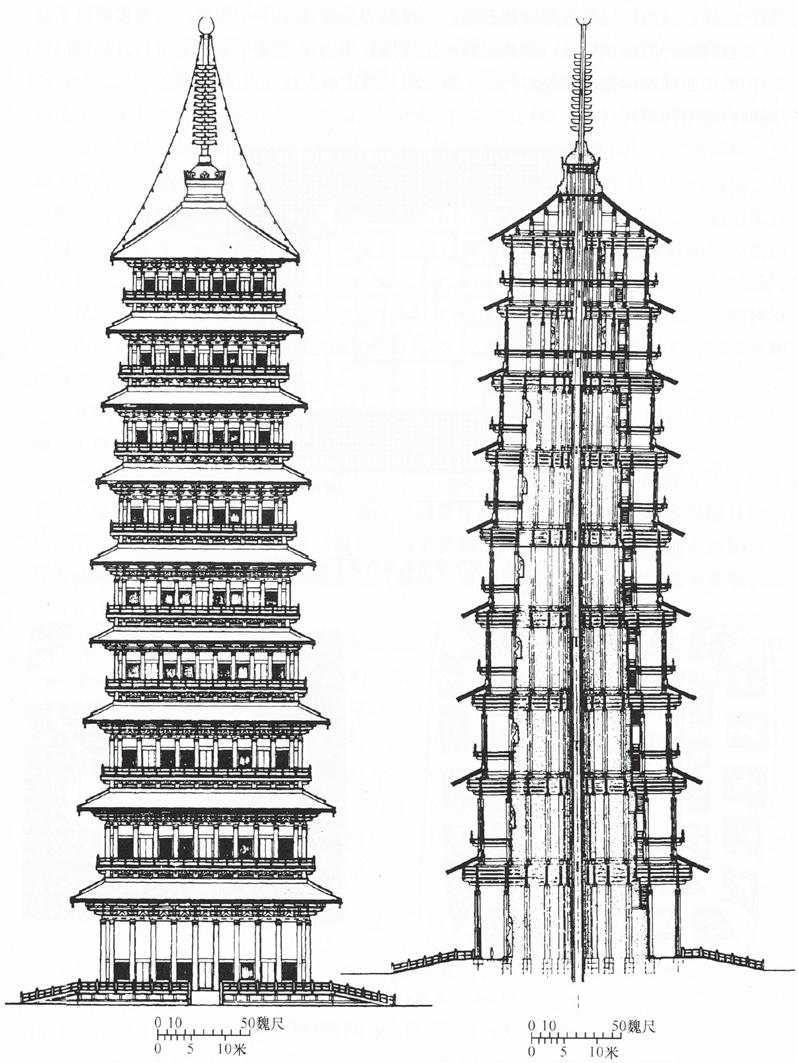

遺憾的是該文未給出各層柱高、鋪作及平坐具體尺寸,只提到二層以上,“每層二丈八尺”的估算數值,可知其二層以上諸層,采取同樣層高處理,此與同時代中、日、韓古塔層高逐層遞減造型韻律,亦似有悖。同時,這一復原另有一存疑之處:首層塔高。如作者言,《洛陽伽藍記》提到“舉高九十丈,有剎復高十丈,合去一千尺”,“這個數字顯然是以‘十丈’為單位,九級就是‘九十丈’。該書作者楊衒之忽略了塔的逐級收縮,而粗略地估計了塔的第一級為十丈后乘以九而得出的數字”。基于這一判斷,首層塔高宜接近北魏尺10丈(27.29米)(圖4)。這一猜測性判斷,本身并無不妥。但當時南北隔絕,距洛陽較近的華北、關中地區大型木材來源已顯匱乏,若用如此多高達20余米的粗大原木,無疑會極大增加木材尋找、砍伐、運輸難度,增加施工困難。當時的設計與建造者當不會忽略這一問題。

圖4 楊鴻勛先生永寧寺塔復原剖面圖

從建筑史視角而言,大量出土的漢代明器陶樓反映了漢代木樓閣實際狀況已是共識。近年出土的東漢相輪陶樓(圖5),亦是一座多層木構塔閣。西漢時的神明臺、井干樓亦是高層木構的早期嘗試。曹魏洛陽凌云閣,“前史稱魏明帝起凌云閣,敕韋誕題榜。工人誤先釘榜,以籠盛誕釣上,去地二十五丈”。又《藝文類聚》引:“《世說》曰:凌云臺樓觀極精巧,先稱平眾材,輕重當宜,然后造構,乃無錙銖相負揭,臺雖高崚,恒隨風搖動,魏明帝登臺,懼其勢危,別以大材扶持之,樓即便頹壞,論者謂輕重力偏故也。”其所載事為三國晚期,較北魏中葉早數百年。那時的凌云臺已是一座木構高閣,若將永寧寺塔定性為“土木混合結構”,對其中土結構所占比重與作用做過多強調,與中國木構建筑發展史未必契合。

圖5 襄陽出土東漢相輪陶樓

鐘文的研究,以木結構為主,輔以土坯砌筑中心柱做法,在結構細部上,更接近南北朝時木構建筑做法,外觀也更像一座木構高塔。但有兩點與上文所提接近:一、其首層層高明顯較高,二層以上各層層高顯著減小;二、其土坯中心柱不僅收分不很明顯,高度亦直抵第八層地面(圖6)。

圖6 鐘曉青女士永寧寺塔復原立面圖與剖面圖

3 永寧寺塔可能原狀再探討

雖有如上兩點疑惑,但筆者了解,古建筑復原是一個難度與風險都極大的學術課題,無論作怎樣縝密的推導,其成果也只能在一定程度上接近古代建筑可能原狀,而非真正意義上的原初樣貌重現。所以,有了兩位學者的研究成果,人們大體上接受文獻中記錄的這座木塔的建造高度及大致形態,對歷史已經有了一個交代。進一步的研究,似乎沒那么必要。

但若希望真實再現這座建筑,事情就該另當別論。2013年前后,一位從事旅游業的企業家找到筆者,希望將歷史上的永寧寺塔外觀在旅游項目中展現出來。這使筆者陷入為難境地。若以更接近木塔樣貌的鐘文為基礎,至少在各層塔身高度比例與整體樣貌上,非筆者所能充分接受。若依楊文“土木混合結構”樣貌,與筆者對其塔外觀形式的理解則相去更遠。故而,若需真實再現,對塔之原初可能樣貌再做推敲,似也變得無可回避。

基于這一背景,出于對投資者負責,亦對這座歷史建筑負責的態度,在正式設計前,需要在前兩文基礎上對永寧寺塔作進一步探究,此即筆者重拾永寧寺塔可能原狀再探索的主要動因。

首先,兩文的既有研究是重要基礎。以平面言之,尤其是鐘文,對遺址情況、塔基詳細尺寸、遺址中所發掘構件等作了細致描述。其所繪首層平面,依據充分、尺寸翔實、論證縝密,是進一步研究的重要基礎。筆者的著眼點為:

1)以鐘文的首層平面為基礎,對各層平面,尤其是各層外檐塔柱的向內收進及由此造成的整體收分,做重新研究。

2)對各層柱高及塔身高度遞減規律再做探究。

3)對木塔結構細部,如各層柱額、斗栱,平坐斗栱,及高出土坯塔心柱后的塔內柱網分布做進一步思考。

4)土坯塔心柱的高度與收分控制。

除了如上四方面外,凡前二文已述及的有關木塔遺址出土細節,及所提到同時代木構建筑構造依據等,不再贅述。

這一研究的目的雖是為建造者提供一個筆者認為更接近歷史原狀的木塔樣貌,亦冀在學術上有所探究,即希望能對古人建造這座高層木塔時的可能結構與造型邏輯有新的探求,對塔身整體比例控制,及各層層高與柱高遞減比例再做探索,以解筆者對前述兩文所存疑惑。

3.1 基于數字“七”的塔身比例權衡

前述楊文的復原,首層塔身明顯偏高。鐘文首層塔高雖然稍加降低,但仍顯較高。兩文的共同點是,二層塔高明顯降低,以上各層塔身高度,或保持2.8 丈的均勻高度,或雖稍有遞減,折減節律不顯。

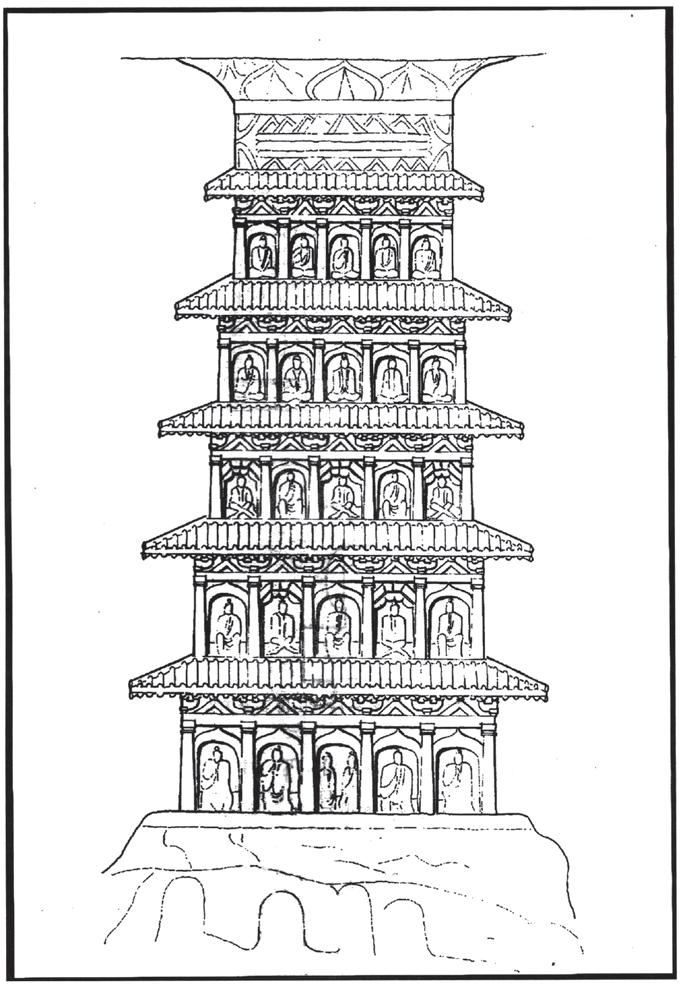

中國古塔,尤其北朝及隋唐時遺存,凡樓閣式塔,各層高度多呈有規律遞減,即將首層塔高作為一個模度基礎,二層以上逐層做有節律層高折減。同處北魏時的云岡石窟諸中心塔柱及石刻浮雕塔(圖7),就表現了這種有規則遞減節律。即使如北魏曹天度九層石塔,亦未能例外。初唐興教寺玄奘塔(圖8),雖是仿木磚石塔,亦表現出這一頗具節律性塔身比例特征。

圖7 云岡石窟第39窟中心塔柱

圖8 唐代興教寺玄奘塔

例外情況有兩種:一是密檐塔,如嵩山嵩岳寺塔等,首層塔高十分顯著;二是個別樓閣式磚石塔,首層塔身明顯較高,二層及以上驟然降低,遠觀略近密檐塔,如西安香積寺塔。

據傅熹年先生研究,中日早期多層木塔,都表現出強烈的比例權衡理念。如以某層高度,作為全塔高度比例基本權衡。此外,更多是將首層塔外檐柱高作為一個基數,推敲與把握全塔高度,以期從整體上對塔身比例與各層塔高遞減節律進行控制。

基于這一點,筆者對永寧寺塔資料再作梳理。令人感興趣的是,酈道元關于永寧寺塔的描述,提到兩個數字:“浮圖下基方十四丈,自金露盤下至地四十九丈。”兩者恰好都是數字“七”的倍數。是否可以猜測,設計者可能將塔身整體高度分為7 段,以每段高7丈作為全塔高度擴展模數。如此,則可能將首層塔控制在一個與7 丈有關聯的高度尺寸上,以作為確定各層塔高的基數,二層以上逐層規律遞減,形成一個塔身遞減的適當比例與節律。

傅先生的研究中提到一個現象:一些古代樓閣二層地面標高,可能是首層檐柱高度的2倍。據此或可將擴展模數7丈的一半,即3.5丈,設定為首層塔的柱高尺寸,這在一定程度上,仍可歸在以數字“七”為基礎的比例控制方法之下。

以首層檐柱高度為基數控制全屋高度的思想,亦體現在《營造法式》中:“若廳堂等屋內柱,皆隨舉勢定其短長,以下檐柱為則。”這里所稱“以下檐柱為則”,雖只為確定廳堂等屋內柱高,但以古代木構建筑下層檐柱在結構與造型上作為整座房屋,包括多層、高層房屋的基礎性參照數來看,應是合乎中國古代木構建筑建構邏輯的一種思考。

自二層以上,在首層檐柱高度基礎上,應作有規律遞減。筆者最初嘗試以每層柱高較下一層柱高縮減5.5%遞減率粗略推算,則每層柱高較下層柱高縮減2尺。如此,則首層柱高3.5丈,二層3.3丈,三層3.1丈,四層2.9丈,五層2.7丈,六層2.5丈,七層2.3丈,八層2.1丈,九層1.9丈。

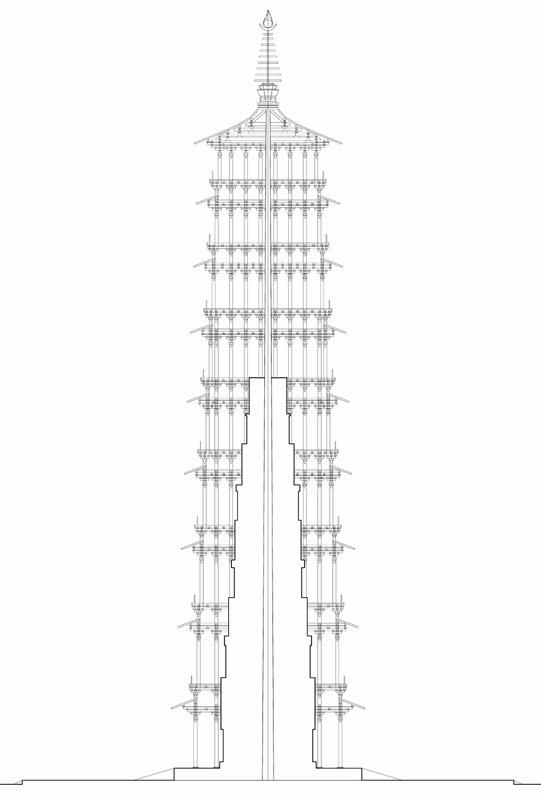

再假設其斗栱采用北魏一等材,因北魏尺較短,唐以前殿閣用材偏大,似可推測北魏時一等材其高或為1.5北魏尺。再以其柱頭斗栱形式,推算出自檐柱柱頭頂面至其上平坐柱柱頭頂面高度差,并將各層平坐斗栱做法與高度整合為統一形態,推算出其高度值。然后,在逐層遞減的各塔層結構間,加上逐層柱頭至其上平坐頂面高度差,如此累計至第九層柱頭鋪作橑檐方上皮標高為462.25尺,這一高度與酈道元所述金露盤下高490尺,僅存27.75尺高度差。這一數字似可看作第九層塔屋頂結構起舉高度。基于這一分析,筆者提出了一個以3.5丈為首層柱高,以7丈為擴展模數的永寧寺塔塔身高度基本比例(圖9)。

圖9 以數字“七”為基數的永寧寺塔高度比例

3.2 塔身收分問題

塔身收分是一個難以用邏輯判斷解決的問題。最初,筆者注意到塔首層平面有一特征:每面外檐柱網中9個標準開間,每間柱距1.1丈,合為9.9丈。這9個標準開間外,每一轉角各增加一個小盡間,小盡間的柱間距約為4.5尺。

筆者以為9個標準間各為1.1丈的開間尺寸應非偶然,可能系設計者刻意為之。最大可能是將塔之平面,與“九九”這個重陽之數發生聯系。如此或存在一種可能,設計者希望將這一象征陽數之尊的尺寸,保持至塔之頂層。這樣,僅需將首層每面兩個盡間的4.5尺,通過各層向內收進,最終消解在第九層地面,即可確保第九層塔保持“9.9丈”的通面廣。

基于這一思考,筆者繪制了剖、立面圖,結果是塔整體收分偏小,稍顯臃腫。這一似乎合乎邏輯卻過于天真的塔身收分想法,顯然很不恰當。但將塔之頂層通面廣與陽數“九”聯系在一起,仍是一個需納入思考的元素。進一步的研究中,筆者又將頂層通面廣設想為符合“九九”之數的“8.1丈”。若如此,從塔首層開始,每層向內收進1.725尺。自首層至頂層,每側向內收分總長13.5尺,兩側共收入27尺。這一收分斜度,感覺與古塔造型比例大體還似契合。

3.3 土坯塔心柱高度與收分及塔身中心柱

之前兩文復原之土坯塔心柱做法似有明顯不同。楊文土坯柱有明顯收分,其最高點止于第七層地面。鐘文土坯柱顯得有點高大挺直,似將遺址地面所殘存土坯中心臺,上延至第八層地面,只稍作收分,第八層以上,甚至延伸了中心部分土坯塔心柱。

即使不考慮材料,僅從結構角度觀察,這種上下截面幾乎接近的高聳砌筑體,本身很不穩定。除了較易施工外,土坯塔心柱與夯土塔心柱結構相較并無多少優勢。古人很早就了解土結構收分原則。即使最穩定的土結構體,如夯土城墻,也需明顯收分。

如《營造法式》載:“筑城之制:每高四十尺,則厚加高二十尺,其上斜收減高之半。若高增一尺,則其下厚亦加一尺,其上斜收亦減高之半。”城墻基底厚度,比其高度要多出1/3,收分后頂部厚度,相當于基底厚度1/2。類似情況也發生在墻體,如露墻中:“凡露墻,每墻高一丈,則厚減高之半,其上收面之廣比高五分之一。”由此可知,古人很早就了解到,為了土筑結構體的穩定,要做下大上小的明顯收分。

或換一角度,從其砌體可能的原初體積做一分析。楊文提到:“清乾隆十年(1745)所修《洛陽縣志》,將‘高6丈’的永寧寺塔遺址誤認為是‘漢質帝靜陵’。”可知,永寧寺塔遺址堆土高度約為6丈,以清尺推算,其高約合18米余。以其基座為40米見方計,假想其堆土為一立方體,則18米高堆土,體積約2.8萬立方米,但因堆土應為上小下大方尖錐土丘,實際堆土體積明顯小于這一數值,可能僅在2.5萬立方米左右?

自北魏至清,永寧寺塔遺址附近若無大的挖掘,這一高約6丈的土堆,即由其塔土坯中心柱塌落后堆積而成,其中或還包括塔身部分構件殘存,及各層屋頂瓦礫。如此推算,則原始塔心柱實際體積,很可能不會超過2.4萬立方米,故若按之前兩文所推測的,原始塔心柱延伸至第八層地面,以其土坯中心柱底方約20 米、高85米計,體積至少為3.4萬立方米。兩者之差近1萬立方米。

由此可知,以乾隆年間殘存土堆體量推測,若基底為20米見方,其土坯中心柱高度不會超過60米,即約至第六層塔地面,已達極限。六層以上塔身,可能采用普通的木構塔身輔以中心木柱,結構形式與曾受南北朝影響的日本飛鳥時期木塔做法更為接近。

故而可知,楊文對土坯塔心柱的理解似較合理。本文的復原,基于這一特征稍作修正:一、將土坯塔心柱,延至第六層塔地面;二、土坯中心塔柱,作層層遞進退臺,以確保中心塔柱的穩定。但為保證每層塔內空間完整,這種退臺式做法,要使每層中心柱四壁仍保持直立形式,以便在壁上砌出凹形佛龕。

同樣,隨逐層退臺,塔內空間也漸擴展,至第六層以上各層,出現真正意義上具中心柱木構佛塔空間。這應是符合大張旗鼓建造這座超高層佛塔最初內在邏輯的。當然,環繞中心木柱,仍可布置佛造像。

接踵而至的問題是,隨塔內空間拓展,位于中心柱周圍的柱網如何布置?鐘文將底層土坯中心塔內分布的方柱,直接延伸至第九層塔,亦即將中心塔柱內的方形截面柱,理解為構成塔身完整木構體系的一部分。

筆者認為,土坯塔心柱內所埋方柱,更大程度上只是起加固土坯塔心柱作用,相當于古代夯土墻內的抽纴墻,或在墻中加夜叉木等做法理念。若將上部荷載直接傳遞到這些方形柱上,因難以確保各層柱上下完全垂直及相互的結構銜接,反而會在土坯塔心柱內產生側壓力,更不利于塔心柱結構整體性。

另外,四周外檐柱柱距與土坯塔心柱內方柱柱網分布并不對位,也增強了這一理解的依據:這些方柱主要是為強化土坯塔心柱的結構。隨著各層空間拓展,每到可以在塔內植入新柱時,從結構與建筑邏輯角度思考,一定會將塔身內柱與相應開間塔身外檐柱對位,以確保上部結構的合理對接與牢固穩定。而這時只要在新的塔層地面輔以一定的柱基加強措施,就可以對應外檐柱設置塔內立柱,其荷載會通過其下厚重的土坯砌體向下傳遞,而不必一定要對應土坯砌體中的方形木柱。

若必須將中心柱內的柱網延伸上去,則塔身上部木構內外柱網體系,也需不斷加以調整,從而出現更為復雜的結構受力狀態。這或不是古代工匠應有的選擇。

基于這一分析,筆者繪制了永寧寺塔剖、立面圖(圖10,圖11)。并撰寫了《關于北魏洛陽永寧寺塔復原的再研究》一文,發表在2013年賈珺先生主編的《建筑史》第32輯(25~51頁)上。

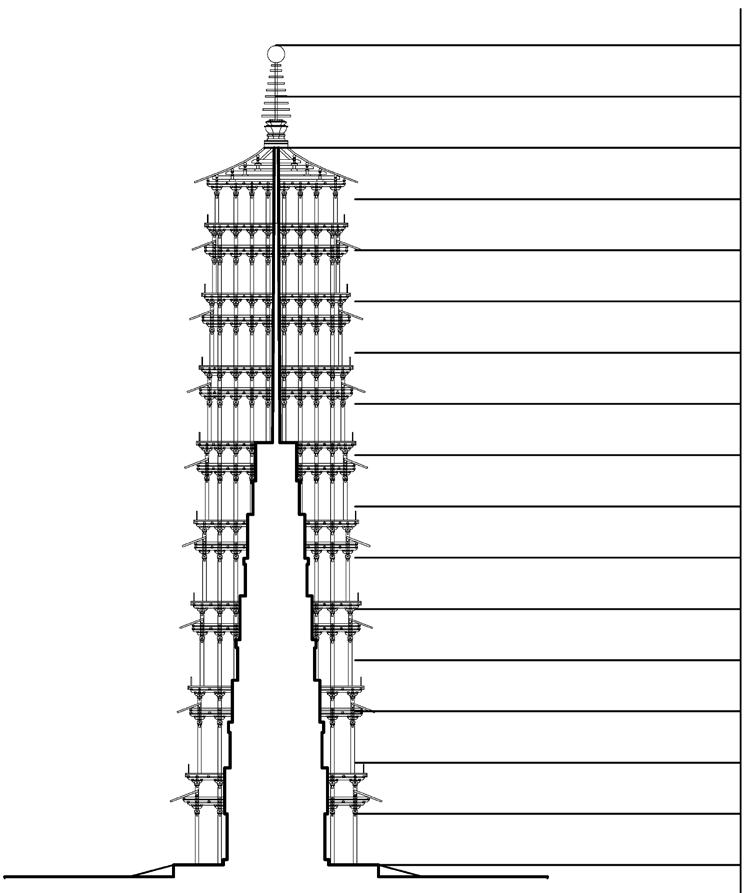

圖10 以數字“七”為基數的永寧寺塔剖面復原圖

圖11 以數字“七”為基數的永寧寺塔立面復原圖

4 基于否定之否定的再研究

然而,筆者對上述研究仍存一些未解疑惑。經過若干年反復思考,愈發覺得這座歷史高塔各層比例及其中可能蘊含的象征意義,仍有進一步發掘之必要。即使不是為了建造性重現,僅從學術研究角度出發,仍有必要對自己之前研究作進一步修正,以期對永寧寺塔可能原狀再作一點更為深入的探索。此乃本文主旨所在。

視線再回到數字“九”所代表的陽數之尊。由史料可知,北魏統治階層對“九”這個數字有特殊情感。《魏書》有言,作為黃帝二十五子之一,“昌意少子,受封北土,國有大鮮卑山,因以為號。……積六十七世,至成皇帝諱毛立,聰明武略,遠近所推,統國三十六,大姓九十九,威振北方,莫不率服”。

北魏立國后,曾欲建明堂:“初,世宗永平、延昌中,欲建明堂。而議者或云五室,或云九室,頻屬年饑,遂寢。至是復議之,詔從五室。及元議執政,遂改營九室。”又北魏人極贊周禮之樂:“黃鐘為宮,大呂為角,太蔟為徵,應鐘為羽,路鼓、路鼗,陰竹之管,龍門之琴瑟,《九德》之歌,《九召》之舞,奏之九變,人鬼可得而禮矣。”

事實上,古人強調“九五之尊”,傾向于漢文化的北魏人也不例外。《魏書》言:“太祖龍飛九五,始稽遠則,而撥亂創業,日昃不暇。”在明堂建設問題上,北魏人亦十分糾結于九五之論:“尋將經始明堂,廣集儒學,議其制度。九五之論,久而不定。”

很可能亦因此原因,北魏中葉于都城洛陽起造高為九級的永寧寺塔時,同時也在境內各州興建五級浮圖:“靈太后銳于繕興,在京師則起永寧、太上公等佛寺,功費不少,外州各造五級佛圖。”京師建九級浮圖,各州建五級浮圖,這一做法似也是為與“九五”之數相契合。以此推知,這里的“九”無疑需要著意強調,以使其內涵有充分象征意義。

關于這一點,從這座塔的一些基本要素中亦可略窺一斑,如其塔高九層,楊衒之描述:“中有九層浮圖一所,架木為之,舉高九十丈。”這種對數字“九”的著力強調,或許不僅僅是楊氏個人的私下猜度,或也是當時洛陽城中提壺引漿之人口口相傳之事。即使嚴謹如酈道元,其記述的塔高也特別提到兩個與“九”有關的數字:“九層浮圖”與“自金露盤下至地四十九丈”。或可猜測,這里將塔剎之下高度控制在“四十九丈”這一數值上,是否也內含與陽數“九”相契合之意?未可知。

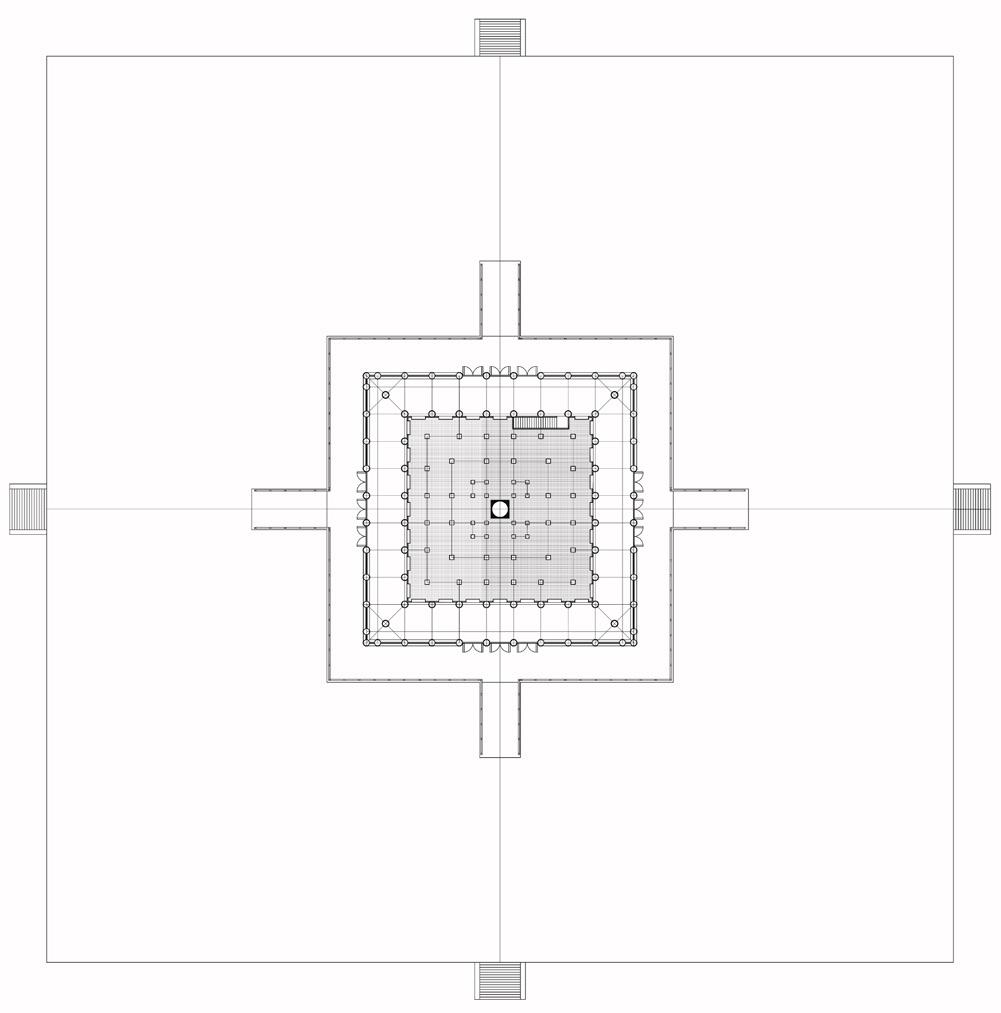

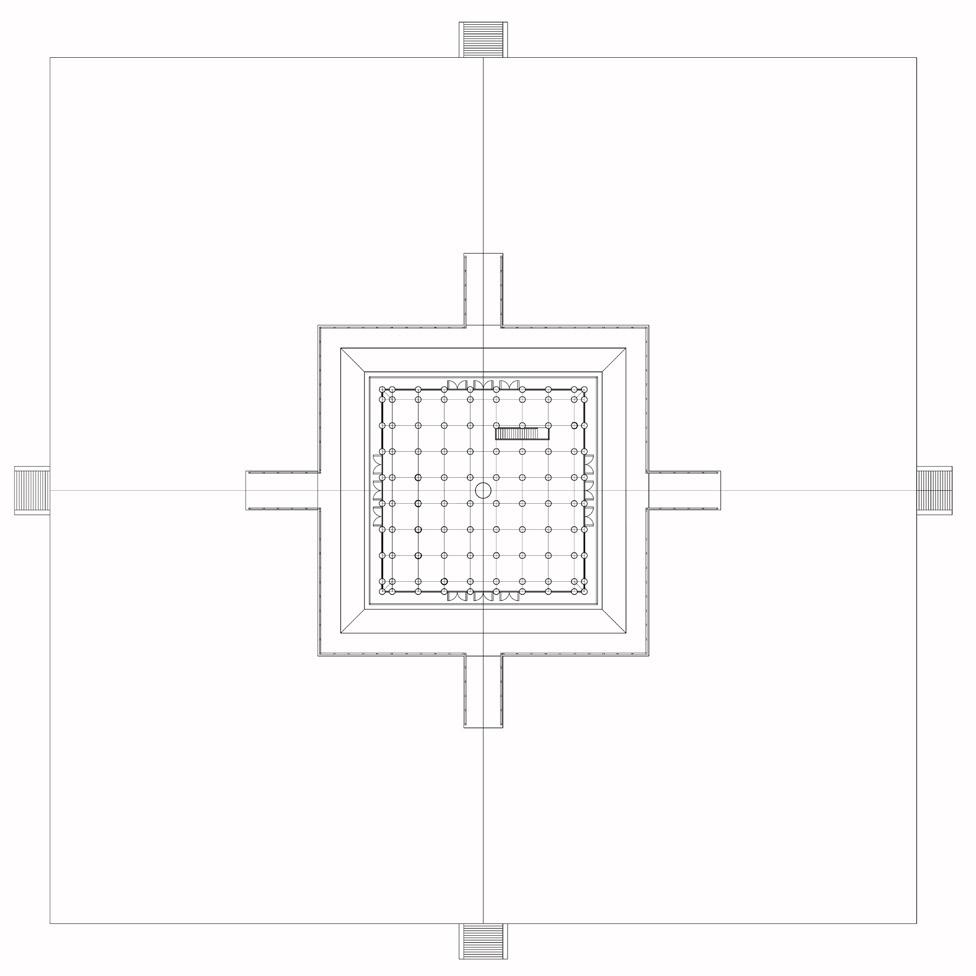

永寧寺塔還存在另外兩個與數字“九”有關的現象:一、塔首層平面,雖然有兩個小盡間,合為十一間,但其標準開間為九間(圖12);二、其標準開間,按照考古遺址尺寸反推出的用尺長度,每間開間間廣為1.1丈,若不含兩側具結構加強意義的小盡間,其標準九間面廣總和為9.9丈。而首層平面每側兩端兩個盡間,與相鄰開間的柱間距,約為4.5尺,則兩盡間開間尺寸之和亦為9尺。其通面廣10.8丈,恰為“9 尺”的12倍,亦即數字“九”的整倍數。

圖12 永寧寺塔首層平面推測圖

筆者此前研究雖注意到其首層標準開間面廣總和為“9.9丈”,但在最初推測中過于執著地將這一數值用于第九層塔平面,或簡單地將第九層平面改為通面廣“8.1丈”,以與陽數“九”相合。當時的關鍵性判斷,取決于塔基廣14丈與塔身自金露盤以下高49丈,以及兩者間所存對數字“七”的關注與強調,故將之作為塔身復原重要參照系。

換言之,這座震爍古今的九級浮圖,若要選取某個使當時統治者特別青睞的象征性數字,究竟采用數字“九”,還是采用數字“七”,才更符合建塔人的原初心態?其實是一個需進一步思考的問題。這一問題,也使筆者一度頗為糾結。

4.1 基于數字“九”的塔身比例再權衡

關于古代建筑的任何復原研究,都是基于有限文獻與考古資料,對古代建筑可能原狀進行的遵循某種科學與文化邏輯推演的假設性嘗試。因此,每一研究成果都只是對這一建筑原初狀態的一種趨近。這種趨近更像是一個過程。無論如何,現代人的復原研究,不可能做到對古建筑原初形態至真至善的還原。每一研究都只是在一系列邏輯推演基礎上,對該建筑原初狀態在其邏輯自洽性上的深化。換言之,每一復原研究,如果其邏輯自洽性充分而合理,其所復原之形式對于了解該建筑原狀就具有一定的合理性與可參考性。

也就是說,古代建筑復原本身具有某種基于科學意義的假說性,其研究結果在很大程度上亦難有簡單的否定或肯定之說。每一次復原研究,可以看作是對之前既有研究的一個探索性深化,或是從不同視角的一次再觀察與再探索。換言之,積累了較為充分的資料并作了較為深入的邏輯判斷的復原研究,可能只是比之前同類研究在理解其建筑原狀上,又向前邁進了可能的一小步。

上文除了對既有研究提出幾點疑惑外,也分析了本人研究中尚未解開的疑團。即究竟應以數字“七”還是以數字“九”作為永寧寺塔復原研究基礎性參考要素。此前以數字“七”出發,將首層檐柱高定為3.5丈,并以適度折減率降低每層柱高,使頂層檐柱高度降至1.9丈。這雖也是一個可接受的柱高尺寸,卻似乎與數字“七”或“九”無所關聯。依如此規則遞減的塔身比例,也不那么令人感到恰當。

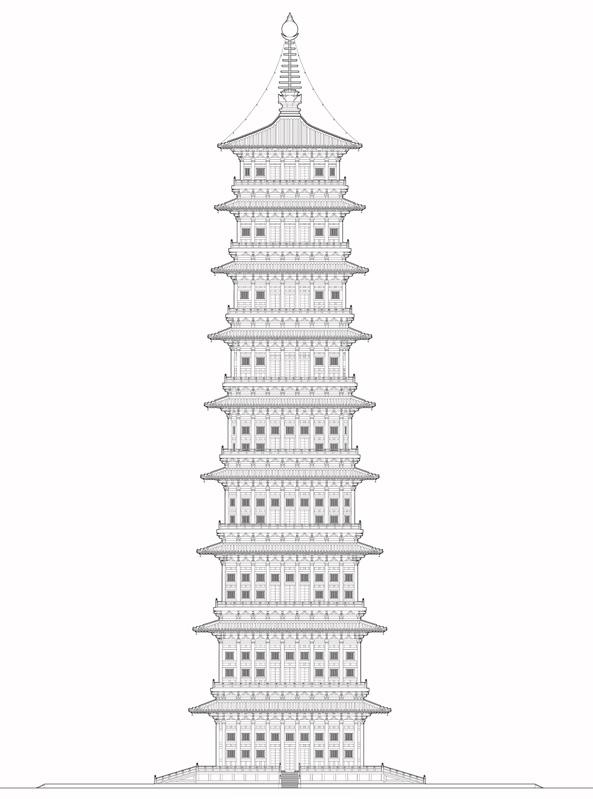

換一種思路,將思考焦點集中在對數字“九”的象征性追求上,以期與上文提到的塔高九層、9個標準開間廣之和為“9.9丈”、首層平面兩側盡間柱間距“4.5 尺”即兩盡間柱間距之和“9尺”產生關聯。首層通面廣10.8 丈,恰為“9 尺”的12倍,這一系列似乎并非巧合的數字彼此正相匹配。則或可以將推測中的塔身擴展模數作一點微調,即由“7丈”,改為與數字“九”相契合的“7.2丈”,也許是一可能具有某種合理性的嘗試。

若如此,可以做如下調整:首層檐柱高度定為7.2丈/2,即高3.6丈。以此一柱高為基礎,每層柱高以較之前稍稍加大的折減幅度遞減,如將折減率控制在0.93左右。簡而化之,即每層檐柱較其下一層,高度縮短2.25尺。如此得出各層檐柱高:

首層:3.6丈

二層:3.375丈

三層:3.15丈

四層:2.925丈

五層:2.7丈

六層:2.475丈

七層:2.25丈

八層:2.025丈

九層:1.8丈

為保持塔身遞減在結構尺寸上的內在和諧,也為保持高層木結構本身穩定,首先,在每層塔身與其上平坐間不做縮減,各層平坐柱與其下塔身柱間采用叉柱造做法,上下柱對位,塔身與平坐保持結構上的一致。

每上一層除了檐柱之外的塔身內柱,仍作上下對齊的叉柱造做法,僅將四周檐柱向內收進,且收進節律與檐柱高度遞減節律保持一致,即每層每面向內縮進2.25 尺。如此,則每層較下一層通面廣縮減4.5尺。由此得出各層通面廣:

首層:10.8丈 (9×1.2)

二層:10.35丈 (9×1.15)

三層:9.9丈 (9×1.1)

四層:9.45丈 (9×1.05)

五層:9丈 (9×1)

六層:8.55丈 (9×0.95)

七層:8.1丈 (9×0.9)

八層:7.65丈 (9×0.85)

九層:7.2丈 (9×0.8)

如此得出的各層柱高與通面廣,出現較多與數字“九”相契合的尺寸。不僅首層、五層與九層柱高為9尺的整倍數,且首層、三層(圖13)、五層、七層、九層通面廣,也都是9尺的整倍數。其他如第二層、第四層、第六層、第八層通面廣,也都可以與數字“九”存在某種較為規整的比例關系,且土坯塔心柱延至第六層地面,使第六層呈現一種典型的中心柱式木塔形式(圖14)。而第九層即頂層,則恰以“7.2丈”這一塔身高度擴展模數作為通面廣尺寸(圖15)。

圖13 永寧寺塔第三層平面推測圖

圖14 永寧寺塔第六層平面推測圖

圖15 永寧寺塔第九層平面推測圖

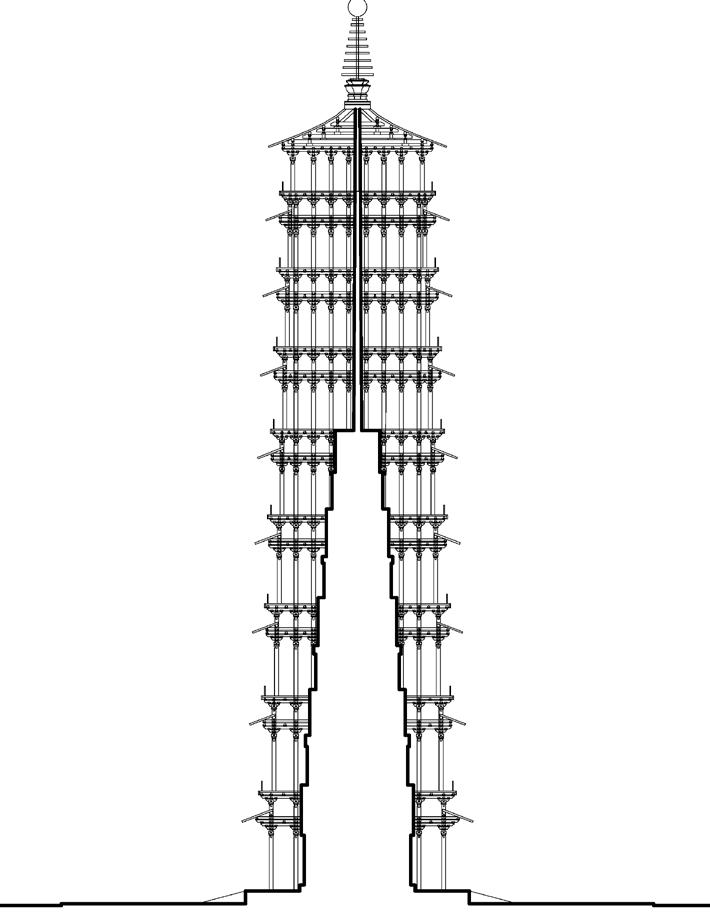

圖16 以“九”為基數的永寧寺塔復原剖面圖

圖17 以“九”為基數的永寧寺塔復原立面圖

換言之,這一各層柱高遞減率,與各層檐柱向內縮進收分率,既彼此呼應,又包涵某種內在韻律感與節奏感,且始終與數字“九”存在某種契合關系。因而,這一比例遞減處理,似有可能與古人基于陽數“九”這一象征性訴求選擇更為接近(圖16,圖17)。

4.2 柱上鋪作、平坐及頂層舉高

之前兩文將復原用尺分別設定為0.2729米/北魏尺與0.2727米/北魏尺。遺址臺座實測尺寸為38.2米,以史載臺基廣14丈推算,最接近的尺寸,約為0.272857 米/北魏尺。其實,這幾個數值后幾位長度單位已至毫米,甚至更小量級,故無論采用二者中任一用尺,在現代長度單位折算上差別都微乎其微。故筆者采用了更接近實測尺寸推算出的尺長值,亦是之前兩位學者復原用尺長度的中間數,即0.2728米/北魏尺,作為此次復原研究基礎用尺。

與鐘文觀點一致,筆者亦認為北魏時用材尺寸較大,以一等材為1.5尺計,其材高為0.409米,對于唐代以前木構建筑用材而言,應是可以接受的材高尺度。進一步或還可以幫助理解,何以宋人將材分值分為15分°,其中是否有魏晉至隋唐時期用尺較小,其材亦大,而曾經形成的材分制度規則?亦未可知。

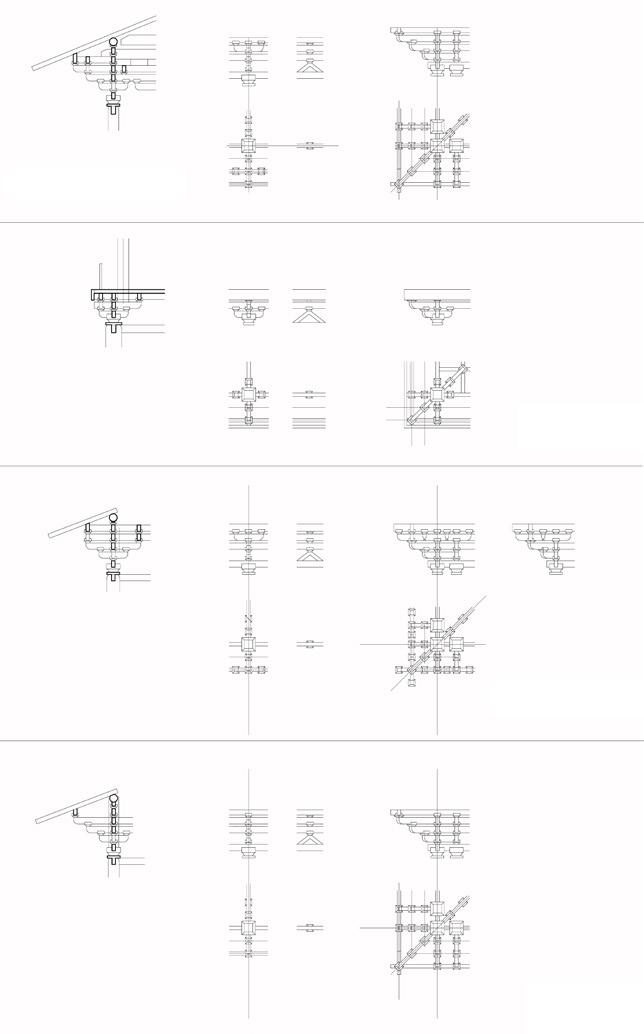

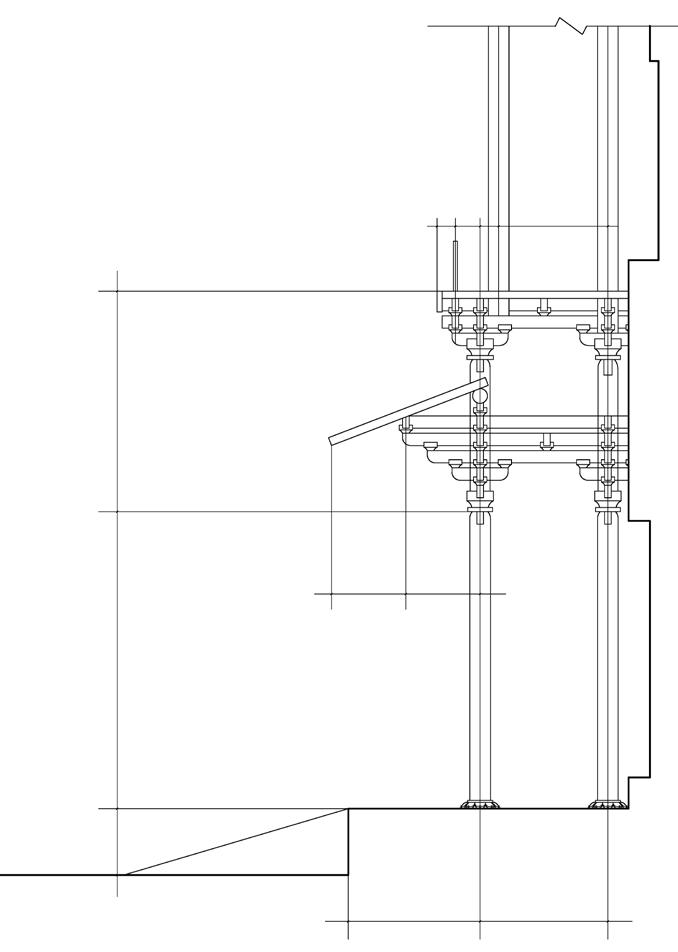

筆者將每層柱頭鋪作設定為三跳偷心,第三跳跳頭不施令栱,直承橑檐方;平坐斗栱為單跳偷心,上承兩材兩栔。斗栱特點為櫨斗下設皿板,檐柱柱頭采用北齊天龍山石窟第十六窟做法,櫨斗口內不出華栱,代以一根柱頭方,但為柱身穩定,在檐柱柱頭間及平坐柱柱頭間各添加一層單闌額(圖18)。

圖18 永寧寺塔各層斗栱推測圖

如此得出的結果是,自下一層檐柱柱頭至其上平坐地面,其間高度差為2.673丈(合7.291米)。這是一個通過作圖得出的尺寸(圖19)。

圖19 永寧寺塔首層及平坐細部

由此累計到第九層柱頭上皮標高45.68丈,其上鋪作高1.21丈,故頂層橑檐方上皮標高46.89丈,距酈道元所言銅盤下標高49丈,余2.11丈。因三跳斗栱出跳總長為9尺,其頂層通面廣7.2尺,則塔頂層前后橑檐方距離為9丈。若以其舉高為前后橑檐方距離1/4計,舉高應為2.25丈。與上文推算出的2.11丈,數值上十分接近。

事實上,唐以前木構建筑屋頂舉折較低緩,以前后橑檐方距離9丈計,累積所余2.11丈為舉高,則塔頂起舉高度約為前后橑檐方距離1/4.25。從建筑史角度觀察,這一起舉比例仍較已知唐代木構殿堂起舉比例略顯陡峻。換言之,若果以1/4起舉高度構造塔頂結構,與所知古代木構發展的歷史邏輯似并不十分相符。而塔頂舉高采用累積所余2.11丈,反而是一個更合乎時代結構邏輯的恰當選擇。

4.3 塔身整體比例的分析與猜測

基于如上分析,可獲得兩個與永寧寺塔高度有關的擴展模數,一是以數字“七”為基礎的“7丈”模數,首層柱高3.5丈;另一是以數字“九”為基礎的“7.2丈”模數,首層柱高3.6丈。遺憾的是,由繪圖求出的柱頭以上斗栱與平坐高度之和僅為2.673丈,無法使第二層地面標高與首層柱高產生恰為2 倍的比例關聯。所以,這里僅借用這一在唐宋木構樓閣中出現的高度比例,將擬設首層柱子高度的2倍,作為概念中的塔身尺度擴展模數,用于塔身整體比例加以分析。

以“7丈”為擴展模數,則7個7丈之和為49丈,可以直抵塔頂結構最高點,其上再加一個7丈,即形成塔頂剎座及塔剎,則塔總高56丈。

以“7.2丈”為擴展模數,7個7.2丈總高度已達50.4丈,其高度值已經超過酈道元所描述的金露盤下的標高尺寸,其上若再加一個7.2丈,塔總高度為57.6丈,這一高度值似顯稍大。

使人感興趣的一個數值是4.9丈。這其實是一個與數字“九”與數字“七”幾乎可以同時發生聯系的數值。因為4.9丈恰好是7丈的0.7倍,而4.9丈正是酈道元所述塔剎以下高度49丈的1/10。換言之,以這一數值分析塔身,其塔結構頂點即塔剎以下高度49丈,恰好可以等分為10個4.9丈。

更為有趣的是,在大的比例控制中,第八個4.9丈的上端標高為39.2丈。這一高度恰與以7.2 丈為擴展模數的塔身第八層地面標高十分契合。塔身第八層地面,可由如下數值推算而來:

3.6+3.375+3.15+2.925+2.7+2.475+2.25+( 2.673×7)=39.186(丈)

這是一個與8 個4.9 丈累積高度39.2 丈十分接近的尺寸。在第八層地面之上,加上第八、第九兩層柱高及兩層間鋪作高,再加上頂層柱頭鋪作高度及塔頂結構舉高:

2.025+2.673+1.8+1.21+2.11=9.818(丈)

39.186+9.818=49.004(丈)

也就是說,若以4.9丈這個數值進行分析,其第八層地面標高約為8 個4.9 丈的高度,塔身結構第八層以上直至塔頂結構頂點,即塔剎以下的49 丈高度之間,所余也恰好是2個4.9丈的高度差。

而塔身第八層地面標高,正是以數字“九”為基礎的7.2丈作為擴展模數,將首層柱高定為3.6丈,各層柱高以此為基礎作有規則遞減,累積至第八層地面而形成的結果。若以10個4.9丈的累積高度,即塔剎以下高49丈計,其上塔剎基座及剎高亦定為7.2丈,則全塔總高為:49+7.2=56.2(丈),這是一個與筆者之前以7丈為擴展模數推測出的全塔高度值(56丈)較為接近的數值。

實際比例分析中,還可將4.9這個數值的2倍,即9.8丈作為一個參考數值,即其塔自塔剎以下至塔基,高為5個9.8丈;塔身第八層地面標高,為4個9.8丈。這樣的分析,在大的比例控制上似乎更為簡單明了,其本質與以4.9丈為基礎的比例分析是一致的。

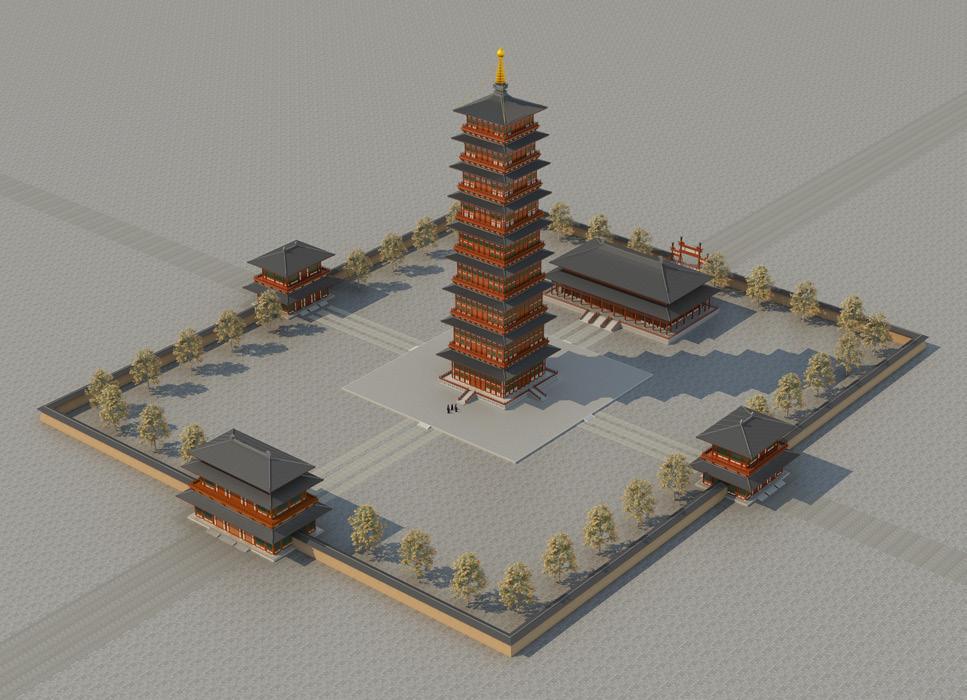

如此,或可將7.2丈與4.9丈這兩個數值作為理解這座木塔高度模數的重要參數,其塔身及塔頂的控制性高度,正是在以數字“七”為參照系的4.9丈(9.8丈)與以數字“九”為參照系的3.6丈(7.2丈)兩者的結合與互動中,達到某種協調的比例(圖20~圖24)。

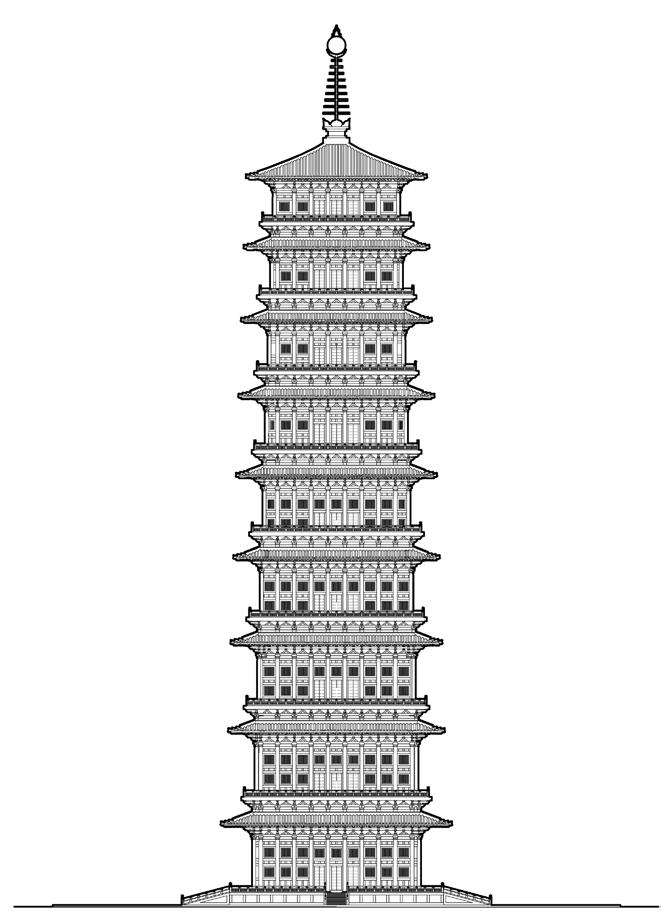

圖20 以“九”為基數的永寧寺塔各層剖面尺寸

圖21 以“九”為基數的永寧寺塔剖面比例分析

圖22 以“九”為基數的永寧寺塔復原立面圖

圖23 以“九”為基數的永寧寺塔立面彩圖

圖24 北魏洛陽永寧寺及塔外鳥瞰

當然,這樣一種分析具有一定的主觀性,這里只是作為一種可能性,并不具有某種肯定或否定的意義。從這種多少具有假說性的分析中,若能恰好破解古人設計高層木構建筑可能采用的思考模式,或也稱得上是一種有趣的發現。

原標題:《學術丨王貴祥:北魏洛陽永寧寺塔可能原狀再探討》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司