- +1

觀察|俄烏沖突下再看能源轉型快慢:資源稟賦還是政治因素?

俄烏沖突爆發后,石油和天然氣價格飆升,引發了類似于20世紀70年代石油危機的又一場全球能源危機。數月以來,加利福尼亞大學伯克利分校能源與環境政策副教授Jonas Meckling等人在這場新的能源危機中觀察著各國的應對之策。

包括Meckling在內的四位學者在頂級學術期刊《科學》(Science)最新刊發的一篇文章中開篇寫道:許多人認為,這場危機可能會加速從化石燃料轉型到減少溫室氣體排放。然而,各國政府對價格沖擊的反應截然不同。雖然一些國家優先發展清潔能源,但另一些國家則在化石燃料生產上加倍下注。

為什么各國對同一個問題的反應如此不同?“我們想要表明,決定國家如何應對能源危機的不僅僅是資源稟賦,還有政治因素。”Meckling如是表示。

“有關氣候變化和能源轉型的政策建議往往傾向于假設各國非常相似或具有可比性。”多倫多大學政治學系和蒙克全球事務與公共政策學院的Phillip Y. Lipscy表示,“我們的研究中真正突出的一點是,在一個國家有效的政策可能在另一個國家并不適用。”

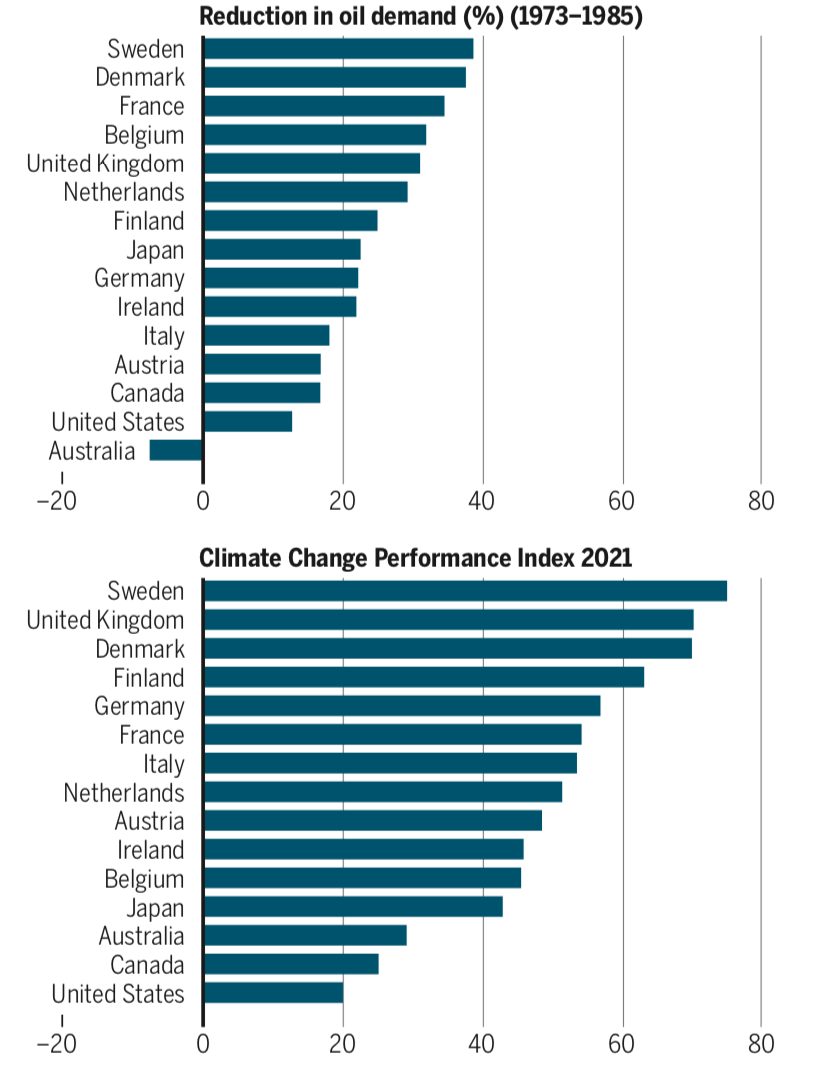

面對上世紀70年代的油價沖擊和最近的氣候變化,各國在應對能源轉型需求方面表現出了變化。

Meckling是這篇文章的第一作者,同時也是通訊作者。除Meckling和Lipscy之外,另兩位作者是倫敦大學學院政治學系的Jared J. Finnegan和特溫特大學可持續發展治理與技術系的Florence Metz。

Meckling說,“我們發現,國家的政治機構決定了它們能在多大程度上采納各種代價高昂的政策,包括代價高昂的能源政策。”通過分析不同國家對當前能源危機和20世紀70年代石油危機的反應,他們的這項研究揭示了制度結構是如何幫助向清潔能源轉變的,或者如何阻礙了這一轉變。

毫無疑問,能源轉型給企業和消費者帶來了調整成本,產生了經濟上的贏家和輸家。文章指出,供給側政策,如燃油經濟性標準或可再生能源部署標準,主要是給企業帶來看得見的成本。需求方政策,如燃油稅或碳排放稅,則將成本直接轉嫁給消費者。處于不利地位的企業,如化石燃料生產商和能源密集型行業,他們有強烈的動機去游說反對這些政策,而消費者可能通過投票反對現任政客。

分析發現,在開創清潔能源技術方面最成功的國家,其制度有助于緩沖消費者和企業對高短期成本的部分抵制。也就是說,要么使政策制定者免受反對,要么補償消費者和企業因采用新技術而產生的額外成本。

Meckling舉例說,歐洲大陸和北歐的許多國家都有這樣的制度,使政策制定者能夠使自己免受選民或游說者的抵制,或向受轉型影響的選民支付報酬。因此,這些國家中有許多在吸收向清潔能源系統過渡的相關成本方面更為成功,例如投資提高風力發電能力或升級輸電網。

與此同時,缺乏此類制度的國家,如美國、澳大利亞和加拿大,往往遵循由市場驅動的轉型,等待新技術價格下降后再采用它們。

Meckling認為,我們可以預期,前一類國家將成為這些非常昂貴的脫碳技術的早期公共投資者,這些技術是我們脫碳所需要的,比如氫燃料電池和碳去除技術。“但一旦這些新技術在市場上具有成本競爭力,那么像美國這樣的國家就可以相對迅速地做出反應,因為它們對價格信號非常敏感。”

對于后一類國家,Lipscy說,我們認為這是一條沒有政府參與的道路。“從某種意義上說,這是政府干預加速轉型的失敗,政府基本上允許市場決定發生哪種能源轉型。”

Lipscy同時任職于東京大學。他認為日本是一個經歷了制度變革的典型例子。“日本政策制定者有效應對了上世紀70年代的石油危機,但該國一直難以加快能源轉型,以應對氣候變化和俄烏沖突。”Lipscy把這歸因于20世紀90年代日本開始實施的制度改革。

Meckling和Lipscy均提及德國。多年來,德國被認為是推動歐洲綠色進程的主力軍、全球氣候變化的領導者。該國的策略是用補償來實現其雄心勃勃的氣候目標。為實現到2038年逐步淘汰煤炭這一目標,德國將為依賴煤炭的工人和地區經濟提供經濟支持,同時支持其他行業的就業市場。

值得關注的是,在天然氣緊缺的情況下,德國在今年7月批準了該國歷史上最大的可再生能源擴張計劃。另一備受爭議的則是,德國允許在2024年3月31日之前重新啟用燃煤電廠。這被視為俄烏沖突背景下德國能源政策的妥協與軟化,一邊寄希望于更大力度發展可再生能源以盡快擺脫對俄能源依賴,另一邊通過煤電備用方案,為斷氣的極端情形留出退路。

另外,對于像加拿大和美國這樣的國家,Lipscy表示,政策制定者仍然可以通過支持能源研發和消除清潔技術的障礙來推動能源轉型。他認為,與傳統能源相比,清潔技術的成本競爭力已日益增強。

Meckling同樣表示,例如美國的政策制定者,仍然可以通過利用加州等州的領導地位,專注于成本更分散、阻力更小的政策,如支持能源研發,并在成本降低后為市場采用新技術掃清道路,從而推動能源轉型向前發展。

“如果不考慮政治因素,就不可能討論氣候變化和能源轉型等問題。”Lipscy表示。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司