- +1

我們的十年④|從采礦到電影,在自己構建的目標中快樂的生活

編者按

十年前,一部DV打開了菅浩棟通往電影世界的大門。在一次校園微電影比賽中,他獲得了第一名,這讓采礦專業的菅浩棟覺得,或許未來可以有更多選擇。

他說賈樟柯是自己的啟蒙導演,他希望能用鏡頭真實而細膩地記錄故土山西。但他也明白半路出家、非科班出身的自己,先天不足唯有后天追擊。

六年前,講述菅浩棟自己攢錢籌拍獨立電影的紀錄片《小人物的大電影》在CCTV9頻道播出,隨之出現的是“礦工導演”等標簽。標簽之外,菅浩棟導演了第一部真正意義的院線電影《夜幕將至》。

菅浩棟說沒有辦法給自己下定義,可能是天賦,亦可能是真愛。

以下是他的自述:

2012年是一個分水嶺。

大環境里,互聯網視頻開始崛起,而作為大三學生的我,買了一部DV。

因為之前參加了一些社團,我參與辦過社團月刊,經常寫一些半月談之類的東西。寫的時候,腦海里涌現很多畫面感。我還跟著學校的攝影老師拍過一些照片,又偶然接觸到兩個“導友”。這些經歷,讓我覺得我可以去嘗試拍一些視頻。

剛開始就是買了DV,其實也不會拍,主要是在網上一邊學習,一邊拍。劇情片、紀錄片都去嘗試過,帶著一種攝影的審美去記錄。當然沒法跟真正的電影去比,但在同齡的同學里得到還不錯的評價。

2013年,我從山西大同大學采礦專業畢業,來到山西長治的王莊煤礦。

三班倒、開班前會、換衣服、下井。

井下不分白天黑夜,永遠都是黑的。我所在的掘進隊,是一線中的一線。從井口電梯步行到工作面大約需要四五十分鐘,一路上坑坑洼洼,大腦暈暈乎乎,眼睛半閉半睜,四五公里的路,總有人會摔倒。

閉塞的環境里,汗液混合著霉味把所有的感官都包裹起來,一直到第二天中午走出井口。高強度的體力工作,讓我每天只想著趕快下班,也讓我更珍惜自己所愛的“電影”。

下班后的時間里我都在劇本創作中,這讓我短暫的快樂起來,沉浸在劇情之中的感覺很幸福。

我在煤礦工作15個月,攢了五萬多,它是我第一部電影的啟動資金。2015年1月1日凌晨兩三點,工作結束后回到宿舍,這是我最后一次在煤礦工作,我躺在床上看著天一點點變亮。在那個亮光里,想著我的第一部電影長片《光盲》。

電影《光盲》結尾部分是我臨時想的,在山坡上,煤灰、煙塵彌漫著,盲人老爺爺沿著那條很漫長、很孤獨的路回家。我和他一樣,接下來的路要靠自己走,路沒有盡頭。

打交道、搞關系、寫劇本,電影行業的復雜讓我感覺大腦像一臺高速運轉的機器,根本停不下來。即使在行業遽變,疫情降臨的當下。

行業發展就像函數,沒有哪個行業會一直保持在一條水平線上。居家隔離的時候,沒有收入來源,我把成本、花銷降到了最低,把自己關在一間屋子里,努力調動自己的想象力,踐行著“真聽真看真感受”,將自己沉浸在劇本的世界里。對于我來說,我已經站在了我的目標中,可以認真利用好這難得的創作時間。

我對電影創作過程中的困難甘之如飴,但我也覺得找到投資才是最難的挑戰,大家都找不到投資。

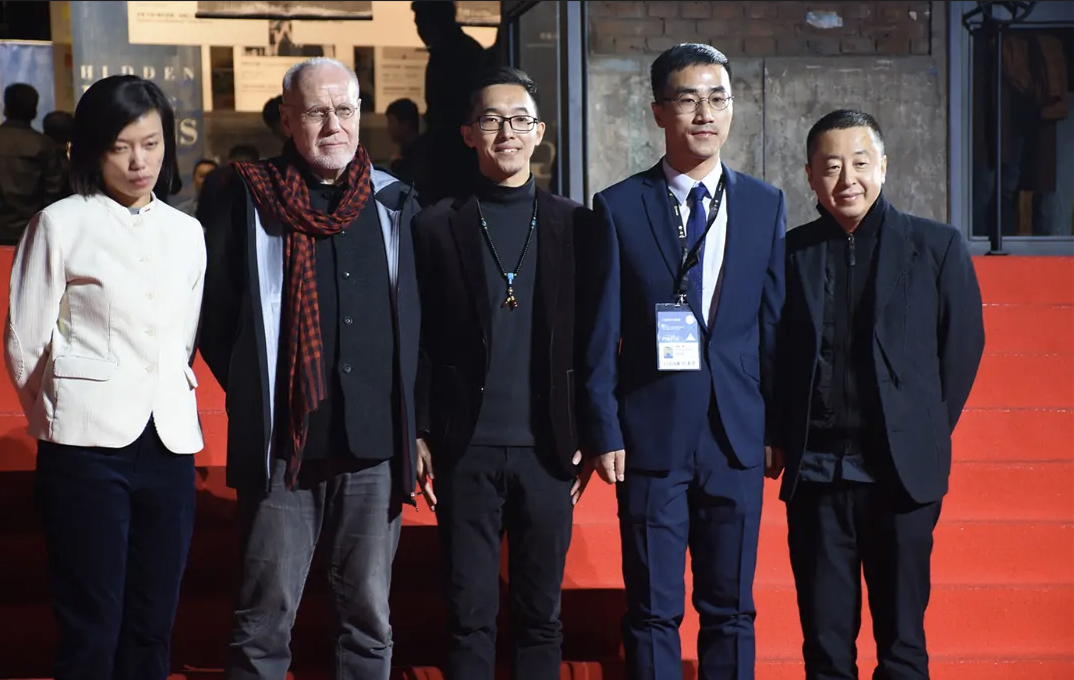

我在電影節的創投路演中,努力想認識一些資方,它其實算是扶植年輕創作者的平臺了。

后來,我找學長投資、找親戚朋友借、自掏腰包,東拼西湊地籌集資金。11月改劇本,12月找演員,2021年1月7號開機。只有作品在影院被觀眾看到,大家才會知道導演是誰。

現在,偶爾我會想起在煤礦的日子。那時候,在井下遇到機械故障,我和工友就躺在巷道里,關掉頭燈,聊聊天,暢想外面的世界,幻想未來的生活。之所以懷念煤礦的生活,是因為那時候我單純地只想著上班、下班、攢錢拍電影。

現在我出來了,進入了影視行業,在自己構建的目標中快樂地生活,居然沒有了什么難忘的時刻。如果有的話,最難忘的應該是我的電影在大銀幕上被看到的那一刻吧。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司