- +1

一本上世紀(jì)出版的學(xué)術(shù)書,為什么二手價可以炒到四位數(shù)?

以上這些“人間藥方”,都出自顏世安老師的《游世與自然生活:莊子評傳》。

《游世與自然生活:莊子評傳》初版于1999年,屬于“中國思想家評傳叢書”系列,一度已經(jīng)絕版。

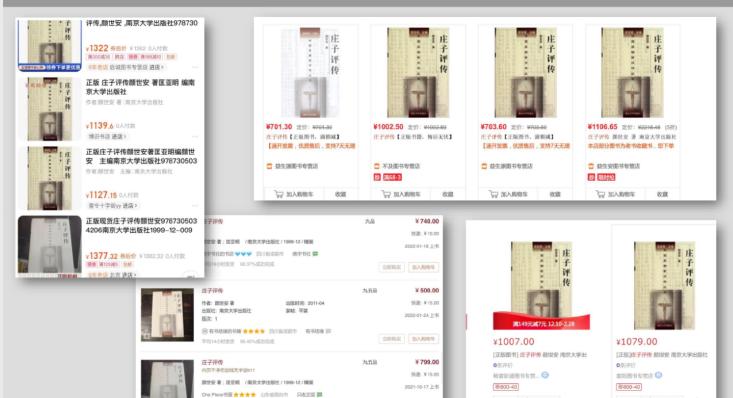

如果點開各種購書軟件,搜索《莊子評傳》,你可能會看到這樣的結(jié)果:

一本學(xué)術(shù)作品,現(xiàn)在的二手價居然高達(dá)四位數(shù)。

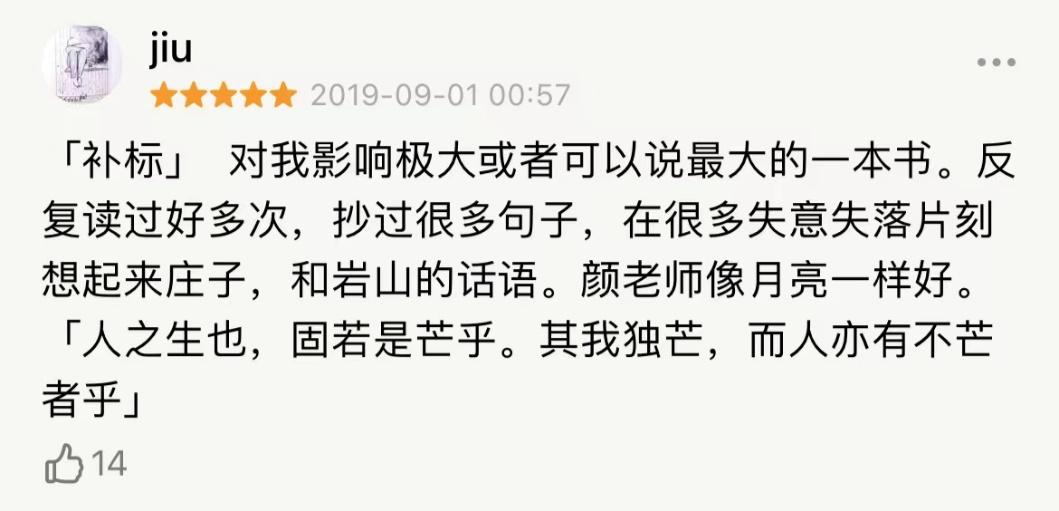

而在豆瓣上,這本作品更是有9.1的高分:

這位被評價“像月亮一樣好”的顏世安老師,是南京大學(xué)歷史學(xué)系的教授、博士生導(dǎo)師。他深耕先秦諸子領(lǐng)域多年,曾在央視的節(jié)目里主講莊子、老子。除了學(xué)術(shù)界的種種頭銜與名譽(yù),顏老師還曾三次獲評南京大學(xué)本科生“我最喜歡的老師”。

聽過他課的學(xué)生們說:

“本科最喜歡的老師,沒有之一。”

“聽了之后覺得自己之前所學(xué)都不配稱作歷史,都只是最淺顯的歷史常識而已。”

“剛開始的幾周,每次下課大家都會自發(fā)鼓掌,幾乎沒有別的課有這待遇。”

“顏先生為人厚道,學(xué)問扎實,脾氣還十分好。不求俗名,肯下功夫,是目前學(xué)術(shù)界十分珍稀的物種。”

而這部《莊子評傳》,正是顏世安老師在壯年時寫下,給所有人的一堂關(guān)于《莊子》的大師課。

在絕版數(shù)年之后,這本《游世與自然生活:莊子評傳》,終于重新與大家見面。

也許有人會問,今天的我們,為什么還要讀莊子?

如果用一些看起來很正經(jīng)、很宏大的方式來講,莊子的思想是中國文化精神基因的一部分,是文學(xué)史、思想史中的一個母題。聞一多曾經(jīng)說過:“中國人的文化上永遠(yuǎn)留著莊子的烙印。”

換一種親切的講法,莊子其實一直陪伴著我們。

從小我們就在課本里讀《逍遙游》:

“絕云氣,負(fù)青天”的大鵬鳥,構(gòu)成我們對精神生活的期待、對自由超脫的向往;

“莊周夢蝶”的故事則送給我們縹緲而浪漫的幻想,想不通,卻似乎是一種神秘的境界;

“子非魚,安知魚之樂”的著名辯論則開啟了關(guān)于邏輯、關(guān)于辯證的思考;

“相濡以沫”“夏蟲不可以語冰”“庖丁解牛”……

莊子其實就活在我們的語言生活之中,與我們的思維、文化在一起。

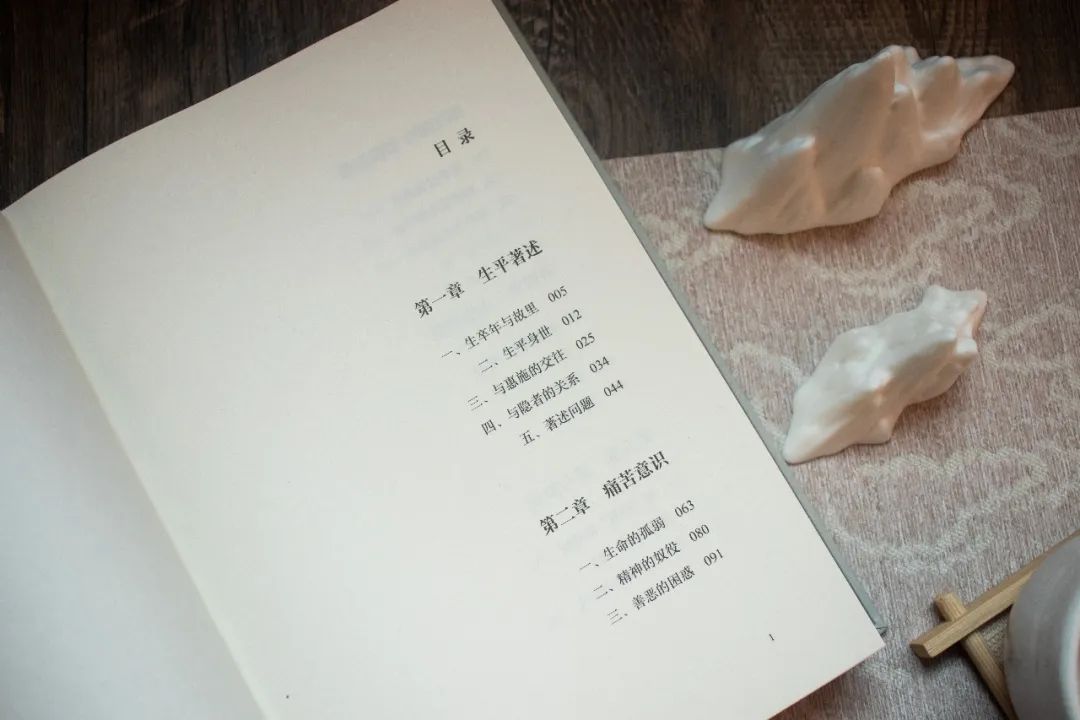

在這本書里,顏世安老師以隱者傳統(tǒng)和道家思想為背景,以郭象所注三十三篇本《莊子》為依據(jù),博采莊子研究眾家之長,從全新角度解說莊子,闡釋了莊子的游世思想和道論。

在顏老師的詮釋中,莊子拒絕士人的社會角色,一生在普通人中間過平民的生活。

他能從普通人的角度出發(fā),體察到人類在苦難命運(yùn)面前孤弱無助的絕望感:

“人生在世總是不由自主地要去追逐外部目標(biāo),如富貴、名利、權(quán)勢之類。這種追逐像是一場無休止的奔跑,永遠(yuǎn)停不下來。”

(忙碌的現(xiàn)代都市人,是不是會心有戚戚焉?)

“一個人承擔(dān)了不該由個人負(fù)責(zé)的災(zāi)難,這災(zāi)難是沒有理由的和隨隨便便的,可是個人在這隨隨便便中卻完全被毀滅了。”

(當(dāng)災(zāi)難來臨時,我們似乎也總會感慨“命”的無常。)

“莊子并不是完全不承認(rèn)世上有真正的善,他對圣賢也并不全是諷刺,實際上也偶爾流露感動之意。但是莊子認(rèn)為在這黑暗的世上,善注定是一種苦難的東西。”

(做好人是不是一件辛苦的事情?)

“人的生命在宇宙的背景中是無根的,隨時可能被輕易地消滅,也隨時可能變成一個可悲的佝僂著的殘疾人。這就是人的卑微可羞。”

(當(dāng)下時代,時時有感世事無常感)

莊子所面對的痛苦,和現(xiàn)代社會中我們每個人會遭遇的精神困境似乎并無二致。而面對世道混亂黑暗,生命孤弱卑微的狀態(tài),看清人類一切痛苦與失敗根源的莊子,試圖給出關(guān)于理解人生意義的答案——只有去除個人的占有之心,拋棄“自我”而心懷謙抑,才能打破世俗習(xí)慣的束縛,破除自我中心的眼界,領(lǐng)略自然的豐富和無限:

“道的態(tài)度本質(zhì)上就是謙虛。”

“道的意義恰在于否定‘個人’總是替自己打算這種根深蒂固的思想方式。”

“道的‘新世界’是莊子的烏托邦,他要在其中解決人的得救問題,其中根本一條就是否定人的自私心。私心是一個彌漫在人間社會的東西,無處不見。私心當(dāng)然表現(xiàn)于貪欲、嫉妒、暴虐、陷害這樣的大惡,同時也表現(xiàn)于優(yōu)秀人物的自我炫耀。”

有人曾用“以心解”來評價這本書。顏老師在剖析莊子個性與思辨時,往往帶著悲憫摯誠的態(tài)度,去解讀人生痛苦的解脫之道。在他筆下,那些我們熟悉的故事,似乎總能生發(fā)出嶄新的意義,不是通過學(xué)究氣厚重的論述,而是借由深層、切身的細(xì)微體會,抵達(dá)讀者身邊。

比如莊子在妻子死后“鼓盆而歌”,不僅僅是對生死的豁然與達(dá)觀,更有一種不平之氣:

莊子妻子死“鼓盆而歌”這件事,固然說明他看透世事的變化,從觀念上明白不應(yīng)該為任何事情傷心,可是另一方面,莊子又并不是真的心平氣和,對一切都木然無動于衷,而是有一種戲謔的嘲諷之意。嘲諷什么呢?就是嘲諷人在天地間無可奈何的卑微狀態(tài)。莊子在妻子死時過火地表現(xiàn)了他的達(dá)觀和不在意,這種過火的游戲舉動透露了一個人靈魂深處的不平。

比如逍遙游,也并不只是自由浪漫的終極境界:

從某種意義上說,孤獨和刻意堅守孤獨(實質(zhì)是不肯與現(xiàn)實世界和解)的冷傲才是“逍遙游”中最本質(zhì)的東西。精神自由這個積極樂觀的現(xiàn)代概念強(qiáng)調(diào)了逍遙游中浮在最外表的那一層愉快,卻把游世思想靈魂深處的冷傲和敵意給遺漏了。因此,用精神自由來界說逍遙游,會在有意無意之間把莊子思想中深刻的對抗意識和無路可走的絕望感過濾掉,這像是好心人在做一件善意的事,濾掉莊子游世學(xué)說中讓人心情沉重的諸多雜質(zhì),只剩下輕松的愉快感。這件事看起來很好,但是曲解了莊子。

而《秋水》中“望洋興嘆”的故事,實質(zhì)上帶來對人類生活本身的反思:

人世之間,有各種各樣不同的生活形態(tài)與事業(yè)。每一種生活和事業(yè),或許都有特別的意義。這本來是一種豐富廣闊的景象。可是人的毛病出來了。人總是以自己為中心,以為自己成就的事情真是了不起,“以天下之美為盡在己”。這種心態(tài),把本來在豐富廣闊的世界里只占一個渺小位置的東西,膨脹為最好的東西,不幸這竟是一種所有人都難逃其間的毛病。

那個在兩千多年前過普通人生活的莊子,不僅僅是懶洋洋做夢的,浪漫自在的隱士。他心中潛藏的戲謔、激烈、孤傲、敏銳、悲觀,來自于對人類困境的洞察,更來自與一種認(rèn)真、執(zhí)拗甚至是兀傲不平的生活態(tài)度:

“莊子對人生痛苦的體驗,是由于做人太認(rèn)真,以為人必須要有合乎理想的生活方式。馬馬虎虎的人,聰明取巧的人,都不會有他那樣的人生痛苦感受。”

“人生遭受的種種不幸、冤屈和苦難,最后總應(yīng)該在一個對宇宙事務(wù)的合理解釋中得到補(bǔ)償。”

一代人有一代人的問題要回答。但不論世道如何變化,我們其實和莊子有著一樣的困惑、一樣的期待:在種種流俗意見之中,要如何尋找一種有價值的個人生活。

我們真的想擺爛嗎?想躺平嗎?

只是我們也感受到了莊子所感受的痛苦,找不到那條抵達(dá)理想生活的道路而已。

正因為對精神生活有所追求、對理想主義有所期待、對做一個“世俗的聰明人”并不是那么認(rèn)同,如今的我們才如此需要莊子,也需要這本《莊子評傳》,帶領(lǐng)我們直抵莊子思想的根本。

《游世與自然生活:莊子評傳》

作者:顏世安

出版年:2022-9

內(nèi)容簡介

莊子是戰(zhàn)國中期偉大的思想家,他所關(guān)心的許多問題仍存在于當(dāng)代,他的思考仍啟迪著今人。

顏世安教授以隱者傳統(tǒng)和道家思想為背景,以郭象所注三十三篇本《莊子》為依據(jù),博采莊子研究眾家之長,從全新角度解說莊子,闡釋了莊子的游世思想和道論。

不同于給莊子貼上快樂主義、庸人哲學(xué)、自由主義的標(biāo)簽,顏世安教授認(rèn)為,莊子深刻理解人生天地間的孤弱與卑微,并不相信像隱士一樣歸隱田園、寄情山水能夠解決問題,因此獨倡游世,表面上隨遇而安、躺平任嘲,內(nèi)心卻冷眼旁觀、傲守孤獨。揭開嬉笑怒罵的面具,莊子試圖剝離世俗對人心的蒙蔽,解除人們根深蒂固的自我中心習(xí)性,從“為我”走向“無我”,還原生命的清新面貌。

作者簡介

顏世安

南京大學(xué)歷史系教授,博士生導(dǎo)師,政府特殊津貼專家,中組部全國干部教育培訓(xùn)師資庫教師,美國哈佛大學(xué)燕京學(xué)社訪問學(xué)者,臺灣大學(xué)高等人文社會科學(xué)院客座研究員,曾在中央電視臺《讀書時間》欄目主講莊子,《百家講壇》欄目主講老子。三次獲評南京大學(xué)本科生“我最喜歡的老師”。

-End-

原標(biāo)題:《一本上世紀(jì)出版的學(xué)術(shù)書,為什么二手價可以炒到四位數(shù)?》

本文為澎湃號作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司