- +1

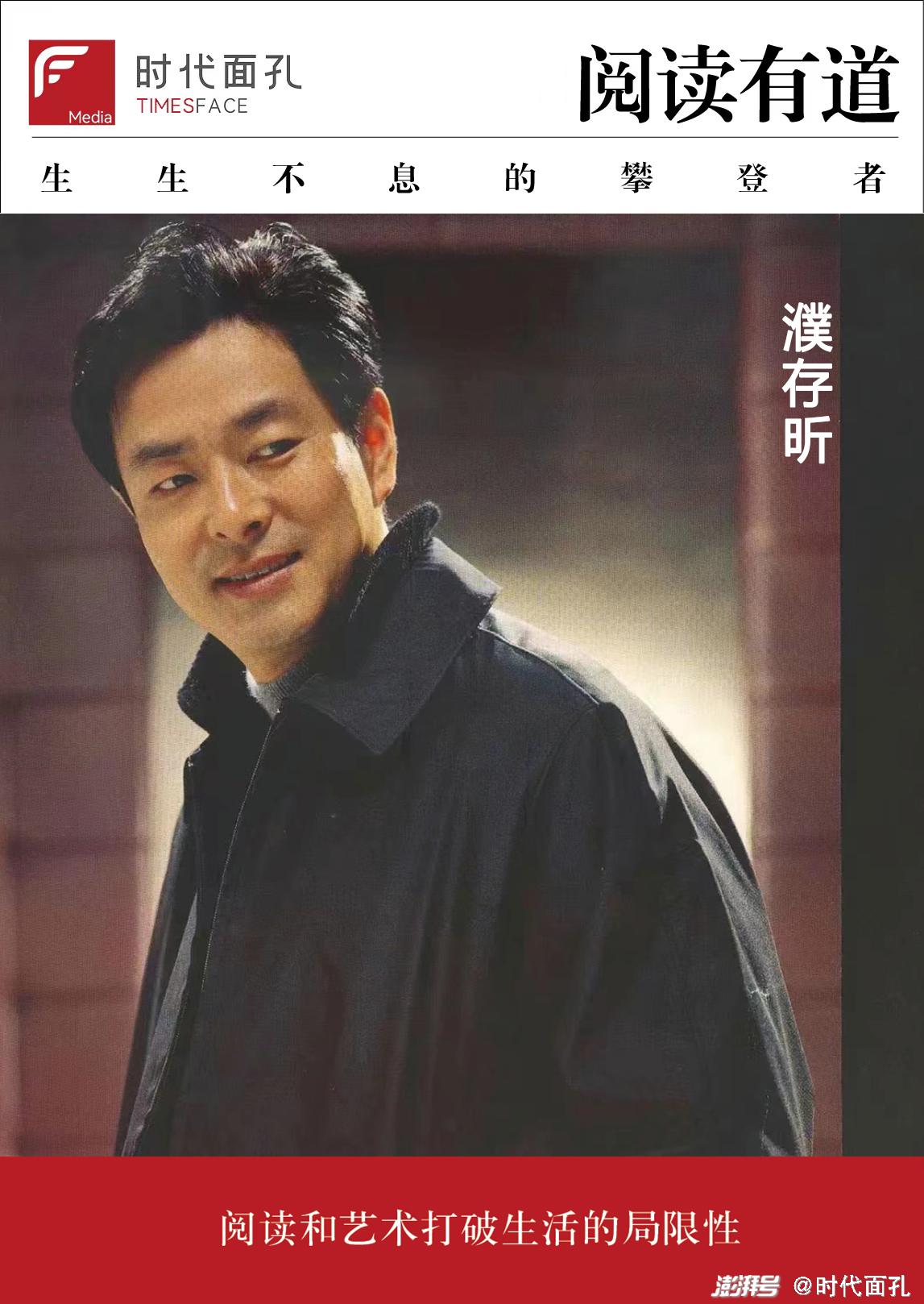

時代面孔|濮存昕:用閱讀和藝術打破生活的局限性

去年年初,著名表演藝術家濮存昕同西安交響樂團合作演繹《琵琶行》的視頻曾引發熱議。敘事性和文學性高度結合的文本,搭配上交響樂團的音樂,再加之飽含深情的朗誦,重新喚醒了人們對于經典古文的感知。

那次的表演也讓不少人驚嘆,一個真正富有知識涵養的表演藝術家的功力。演員僅僅用聲音,也能將文本中豐富的情感展現得淋漓盡致。

生于1953年的濮存昕明年就要滿70歲了,與他供職的北京人民藝術劇院只相差了一歲。他的父親蘇民(濮思荀)就曾是北京人藝著名導演和演員,換句話說,濮存昕是在北京人藝成長起來的。

從童年時代起,濮存昕就常在劇院里看戲,一出《茶館》不知道看了多少遍。年少時不懂,就愛看前幾幕,看著形形色色的人物角色上臺,嬉笑怒罵,覺得熱鬧有趣。懂事了之后再看,感到就像是站在歷史的窗口前窺探,百年的苦樂,命運的顛沛,嬉笑間,人生一場大夢,世事幾度秋涼。

1987年,34歲的濮存昕被藍天野從空政話劇團借調到北京人藝,正式成為了人藝的一員。自此之后,幾十年歲月變遷,大幕拉開又落,他在自己從小到大最熟悉的劇院里演繹了無數經典的作品。

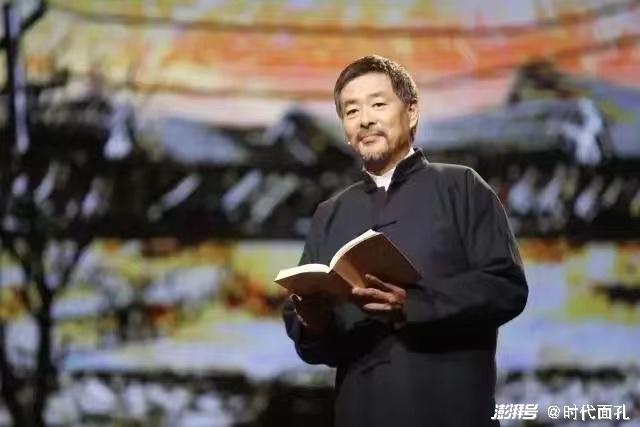

閱讀,一直都是濮存昕人生中不可或缺的養分之一。從書中,他開闊了眼界,加深了對人生與世界的理解。如此一來,才理解了那些故事中的人,才能夠將他們演繹出來。

在他看來,人生有三個最佳閱讀期:一是12歲以后,識字量足以支撐自己的好奇心,可以去探索書中的陌生世界;二是40歲以后,無論“惑”與“不惑”,都需用閱讀為之后的人生找到方向;其三是60歲以后,讀書“養生”,用書籍開闊眼界。

三個不同時期,閱讀扮演的角色各不相同,但歸根結底是為了通過閱讀理解世界,理解自己。

“我們的生命本體受時空的限制,在這里就不能在那里,此時干什么就不能同時還干什么,這讓我們每個人都成了有所局限的‘井中之蛙’。”

“每讀一本書,就像我們從井底來到了井臺上。”

當生命的感官被書籍與藝術打開,也就在一定程度上突破了生活本身的局限性。

策劃|李凱

撰文|煦然

編輯|波仔

校對|三金

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司