- +1

何偉:我的老師麥克菲——分數對年輕作者毫無用處

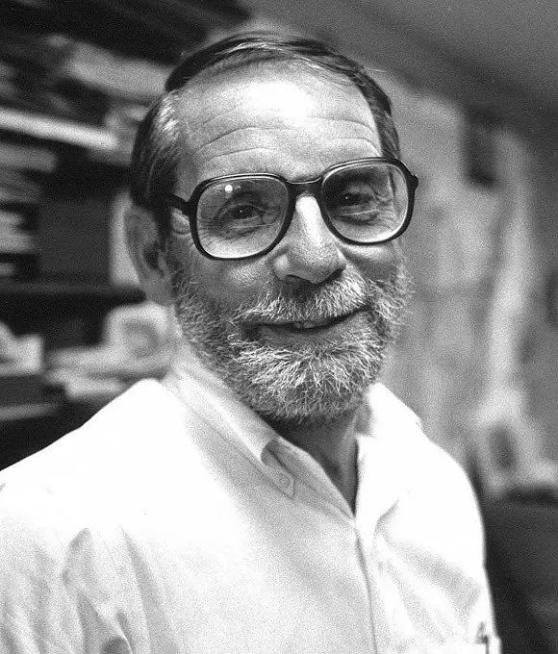

約翰·麥克菲,他被公認為“創造性非虛構寫作”的開拓性人物。圖源網絡

文 | 何偉(Peter Hessler)

1991年春,我在普林斯頓大學讀三年級,選了約翰·麥克菲先生的非虛構寫作課。那時我主修英語,正在上美國大學中很常見的創意寫作課,而對新聞報道或非虛構寫作毫無興趣。像很多年輕人一樣,我對寫小說充滿浪漫想象,希望追隨海明威、菲茨杰拉德、康拉德等作家的腳步成為小說家。

但是,麥克菲的課在普林斯頓非常有名。他是《紐約客》雜志的特約撰稿人,開課不多:三年兩次,每年一學期。每次開課都有上百人申請,但是僅招收14名學生。申請程序很簡單,你提交一篇非虛構類作品,再附信說明想上這門課的緣由。過去的成績或經歷并不重要,有沒有在校報的工作經歷也沒有影響。我申請時還從沒發表過新聞報道,但入選了。

普林斯頓大學。圖片來源/視覺中國

結果,這是我大學期間最重要的一門課。這門課沒有成績,因為麥克菲不給學生打分——他認為分數對年輕作者毫無用處。對他來說,把文章寫好的沖動就是足夠的動力,沒有必要給創造性工作劃分等級。但這并不意味著他不會評判學生的作品。每周我都要交一篇文章,他的批閱之深入細致是我前所未見的。他用鉛筆做批注,字跡細小,有明顯的左撇子風格;他會劃掉一些單詞,圈出需要調整結構的段落。在頁邊空白處,也有他大段的批語。要是句子寫得不好,旁邊會有:You can’t make a silk purse out of this.(你不可能用這個造出真絲袋來)如果哪句話里形容詞和從句過多,他會指出:This could be said with several pebbles removed from the mouth.(你可以把嘴巴里的小石子吐出來再說。)

有一篇文章,我在兩句話里四次提到主角名字,麥克菲點評到:“人名響得跟馬蹄似的呢。不妨多用代名詞。”有時他也會直截了當:“重復多得煩人。”還有的評論非常簡短:“自作聰明。”

當然也不乏表揚:“就是這樣”、“哇”或是“這段精彩”。

我意識到,一個人有可能寫得極好同時又很糟糕。最好的作者未必最有天賦,但都知道自己的弱點并努力改進。課到最后,我明白了非虛構寫作,如同小說創作一樣,既要嘔心瀝血,又要激揚文字。此后不到一年,我就開始發表新聞報道,再未回頭——成為小說家的夢想被置之腦后。

這種轉變,在麥克菲的班上發生過很多次。他教過的學生已出版了兩百多本書,其中很多像我一樣從虛構轉向了非虛構寫作。他的學生甚至有一個專屬名稱——麥微子(McPhinos)。

對很多人而言,這門課持續終生。美國的師生關系與中國不同,后者的儒家思想和教育傳統賦予教師神圣色彩。但約翰·麥克菲之于我更像是中國式的老師。大學時他是我的老師,畢業后依然指導我,現在還是如此。從普林斯頓畢業后,我們仍聯系緊密,有時我還去他家探望。我的事業幾次遇到困難,他都給予我建議。20世紀90年代中期,我從牛津大學研究生院畢業,當時非常想加入和平隊去中國。這個決定聽起來挺嚇人的,我一句中文都不會說,每個月只有120美元;在美國的話,我可以有不錯的工作機會。但我覺得去中國小鎮教書的挑戰能幫助我成長,也有益于寫作。這是個艱難的決定,于是去新澤西時,我找麥克菲談了談。他說:“我覺得你應該去,聽起來這就是個很好的想法。”

美國作家、記者彼得·海斯勒,中文名何偉。圖源網絡

到中國后我仍與麥克菲保持通信。我在涪陵教英語,這是長江邊的一個小城,那時還顯得很偏遠,也沒有網絡。但我們互通書信,還打過幾次電話。我向他講述涪陵的生活,還有那些出色的學生,告訴他在中國的小城里生活的感覺,這里的人充滿好奇、十分友善,只是有時會叫我“洋鬼子”。麥克菲也會在信中談他的工作。當時他正在寫一本關于美洲西鯡的書,那是一種生活在美國東北部的魚。他正是因這類題材而出名,總能把這些晦澀的主題寫得引人入勝。他寫過瑞士軍隊,寫過蘇格蘭內赫布里底群島的一個島嶼,還有新澤西州的森林。還有一本書名字非常簡潔——橘子,這就是主題了——整本書就講這種水果。這本書寫于46年前,如今在美國依然不斷再版。

麥克菲來信說長江里有一種魚與美洲西鯡有親緣關系,問我能否幫他查到更多的資料。這也是他典型的行事風格:事必深究。這次,我成了他的助手。我約同事去了涪陵師專的圖書館,花了好幾個小時查閱生物圖書,最后終于找到了他提到的那種魚。我復印了相關內容寄往新澤西州。幾年后《元勛魚》(The Founding Fish)出版,這是麥克菲的第29本書。

1998年1月,距我離開涪陵還有不到半年的時間。我愛上了這里的生活,無法想象還要離開;我感到中國將成為自己生命的重要組成部分,但又一次不知該何去何從。我給約翰·麥克菲寫信尋求建議,他給我回了一封千字長信,最后他寫到:

涪陵就是故事本身。涪陵是一本書。

我覺得你應該定下心來寫一本書,刻不容緩,要么從這個暑假開始,要么等你的兩年服務期一結束就開始,就寫你自己的故事······這本書已經在你腦中,呼之欲出······帶你的讀者認識涪陵,認識中國,認識長江,知道什么是“洋鬼子”。

在涪陵這個質樸的小城,這個我與外界幾乎隔絕了兩年的地方,這封信改變了我的人生。在此之前,我從未想過還能寫本關于涪陵的書。誰會關心一個中國內地默默無聞的小城?怎么會有人想了解我那些學生,那些貧困的四川農家子弟?像我這樣沒有經驗的年輕人怎么能寫書呢?但有了老師的建議,寫書突然顯得順理成章。涪陵并非無足輕重;我的學生也很重要;而我正是能講述這個故事的人。如果約翰·麥克菲可以為橘子和魚寫書,那我也可以寫寫世界上最雄偉的大河旁這座迷人的小城!不出一個星期,我就開始構思這本書,梳理自己的日記,設計篇章結構。在涪陵剩下的日子里。我進行了詳盡的調查,然后返回密蘇里州的父母家開始寫作。完成草稿用了4個月時間,將近15年過去了,在美國、英國甚至中國,還有人在讀這本書。如果沒有約翰·麥克菲的鼓勵,就不會有《江城》。

何偉以英語教師的身份去到了涪陵,與那里的人們一起生活。1999年,他溯江而上,離開了這座城市,并根據自己的見聞寫下了《江城》這部紀實作品。圖源網絡

麥克菲的很多學生都有類似的經歷。他對美國文學的影響遠不只這門非虛構寫作課程。回顧這半個世紀的美國文學史,也許我們會發現最突出也最具活力的就是記敘性非虛構作品。早在20世紀70年代,人們就察覺到這領域發生了不同尋常的變化。1973年,湯姆·沃爾夫出版了選集《新新聞》,向美國杰出的非虛構作家致敬。杜魯門·卡波特、瓊·狄迪恩、蓋伊·塔利斯、諾曼·梅勒、亨特·S·湯普森的作品均在其列。沃爾夫選集中只選了很少數的作品,事實上,這種體裁已有數十年的歷史,在20世紀40、50和60年代,約瑟夫·米切爾等偉大的開拓者已有重要作品發表。一些美國雜志也以關注非虛構作品知名,特別是《紐約客》。

但這種體裁至今還沒有一個令人滿意的名稱。一些人稱之為“記敘性非虛構作品” “創意非虛構作品”“文學類非虛構作品”,或是“長篇新聞報道”。“非虛構”以否定的形式下定義,本身就是個奇怪的詞。我曾為《巴黎評論》采訪麥克菲,問他想怎么稱呼這類作品。他說:

“我更愿意叫它事實性寫作,其他叫法都有不足。‘虛構’也不例外,這是個奇怪的名字,沒有任何意義,它的拉丁詞根是facere,只是表明‘寫了’或‘要寫’的意思······說到底,‘非虛構’,就像說‘非西柚早餐’。這沒有任何意義。你說早餐吃的不是西柚;并不能讓你更了解這頓早餐。”

他想強調的是名稱并不重要。重要的是,幾十年來——事實上,近一個世紀以來——這類作品在美國愈加受人重視。原因何在?你可能會想到美國實用主義盛行、美國人強調真相,或是社會體制重視新聞業。真正的原因很簡單:市場。美國是個大國,讀者眾多,能支撐得起《紐約客》這樣周發行量超過百萬的雜志。但在英國、在歐洲,這就不可能,因為歐洲國家一般較小,市場因語言隔閡而分散。在英國甚至整個歐洲都沒有雜志能與《紐約客》相提并論。那里也有很多了不起的記者,但他們無法像在美國發展得那么集中。

在美國記敘性非虛構作家這個群體中,約翰·麥克菲尤為突出。他的影響十分顯著——幾乎所有真正的美國非虛構作家都會告訴你,他們讀過麥克菲的作品而且從中受益。《新新聞》收錄的是那些關注流行話題、更為閃耀的作家,麥克菲不在其列。他的力量恰恰在于平靜而不張揚的堅持。自1965年第一本書面世以來,他一直筆耕不輟,一個又一個作品,一本又一本書,目前已有31本。這些書大多篇幅不長、精雕細琢、題材獨特、不落俗套。

他的作品以結構嚴謹著稱,幾代年輕作家都學習過他謀篇布局的方法。他對工匠和不尋常的人情有獨鐘。《樹皮獨木舟生存記》的主人公,就是一位才華橫溢但處境艱難的緬因州匠人,他像幾百年前的印第安人一樣手工造船。此外,麥克菲還寫過原子物理學家和地質學家。幾部關于運動員的作品也非常棒:籃球運動員、政治人物比爾·布拉德利,網球冠軍、熱心民權運動的亞瑟·阿什。他的一本地質學杰作獲得了普利策獎,其他很多重要作品都是環境保護和自然方面的。

很少有圖書館會把麥克菲的書集中在一處,因為作品跨度極大,讀者常常會驚訝于他的興趣之廣泛。但他說這都是順其自然而來。我為《巴黎評論》采訪他時,他說:

“如果把我發表在《紐約客》上的文章列一個目錄,會發現超過90%的題材都與我的少年時代有關。我寫過三種運動,都是高中時參加過的。很多環境、自然方面的書,則源自佛蒙特州的基威丁露營地。我在那里度過了13個夏天,開始是露營,后來做指導老師。整個夏天,我都坐著獨木舟或是背包旅行,呆在森林里,睡在地上。”

我更希望中國作家能像美國作家一樣,從麥克菲詳盡的研究、嚴謹的結構和優雅的措辭中得到啟示。過去幾年里,我察覺到中國人也開始關注記敘性非虛構作品。每次與中國的記者、作家交流,他們的問題都讓我印象深刻——顯然他們正在非常嚴肅地思考自己的專業。當然,中國的政治和文化環境都給作家帶來重重困難,但也有一些益處。如今世界上幾乎沒有什么地方能像中國一樣讓人著迷,這里絕對不缺乏寫作素材。而且,中國也有美國那樣巨大的市場:大量有文化素養的讀者。我希望,中國這一代記敘性非虛構作家能寫出好的作品,幫助讀者理解這個不斷變化的國家。

何偉與麥克菲的合影。圖源網絡

82歲高齡的麥克菲依然在普林斯頓任教,他還在繼續寫作。我離開他的課堂已有20多年,但那段經歷仍然影響著我的寫作生涯。于我而言,他一直是我中國式的老師。

2013年4月 于埃及開羅

本文節選自《控制自然——面對洪水、火山、泥石流,我們站在哪里?》([美] 約翰.麥克菲(John McPhee)著 郭箏譯,清華大學出版社)序言。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司