- +1

“致意最在逍遙游”,為什么越來(lái)越多人開(kāi)始讀莊子?

不知道你有沒(méi)有發(fā)現(xiàn)這樣一種現(xiàn)象:越來(lái)越多的年輕人開(kāi)始嘗試閱讀莊子,關(guān)于“有為無(wú)為”,“無(wú)功無(wú)名”等等熟悉而又“不明覺(jué)厲”的觀點(diǎn),他們也逐漸有了更多的切身體會(huì)。

在眾多高校,與莊子有關(guān)的課程一座難求。北京大學(xué)哲學(xué)系講師楊立華教授在“B站”開(kāi)課,面向年輕人講莊子,視頻最高獲得播放量破百萬(wàn)。

這似乎有點(diǎn)反常理。看起來(lái)是最反傳統(tǒng)、最討厭被教育的年輕人,怎么到了莊子這里,就甘拜下風(fēng)了呢?莊子的魅力到底在何處,讓這么多年輕人反復(fù)閱讀?

今天小北為你帶來(lái)的書(shū),或許能夠解答你的這個(gè)疑惑。作者王充閭是當(dāng)代著名散文家,與余秋雨、梁衡等大家齊名。他幼年接受過(guò)系統(tǒng)的國(guó)學(xué)教育,文史功底十分扎實(shí)。其學(xué)養(yǎng)之深厚,在當(dāng)代作家中可謂拔尖。

他說(shuō),是在自己讀私塾的第七個(gè)年頭,“四書(shū)”“五經(jīng)”與《左傳》《史記》都讀過(guò)后,業(yè)師才確定要誦讀《莊子》的。這樣“可乎可,不可乎不可。”“惡乎然?然于然。”等“繞口令”似的語(yǔ)句,陪伴了自己的童年。

六七十年后,花開(kāi)葉落,潮漲潮回。盡管敬愛(ài)的業(yè)師早已骨朽形銷(xiāo),“口誦心唯”的綠鬢少年也垂垂老矣。但那部《莊子》,依然高踞案頭,靜靜的像一件古玩,朝夕對(duì)視。

王充閭說(shuō),莊子本人一直活在他的心里。莊子的思想、修為對(duì)自己的人生道路抉擇、價(jià)值取向等,都產(chǎn)生過(guò)深遠(yuǎn)的影響。

長(zhǎng)久以來(lái),他都立誓要為莊子寫(xiě)一部傳記。為此,王充閭花了三四個(gè)月潛心解讀《莊子》這本書(shū),又用了將近一年的時(shí)間來(lái)收集、批閱、研究古往今來(lái)有代表性的關(guān)于莊子的學(xué)術(shù)著作;他還多次前往與莊子有關(guān)的河南、山東、安徽等地區(qū),進(jìn)行實(shí)地考察,查閱地方志等,搜索一手資料。

他說(shuō),莊子是“獨(dú)與天地精神往來(lái),而不敖睨于萬(wàn)物,不譴是非,以與世俗處”的。解讀莊子,不僅需要有獨(dú)到的見(jiàn)識(shí)、超拔的智慧,還必須要有超越性的人生境界。

王充閭最后抓住了莊子思想中“逍遙游”這個(gè)核心,也被他用來(lái)給傳記題名。他說(shuō),舍此不足以映現(xiàn)莊子的精神境界,難以概括其具有全息性質(zhì)的不憑借外物、無(wú)任何拘縛的自由意志的內(nèi)在蘊(yùn)含與本質(zhì)特征。

莊子的“逍遙游”究竟特別在何處,又是莊子思想中的什么牢牢吸引了廣大年輕人?讓我們跟隨王充閭先生的筆觸,一起看看吧。

01

偉大的詩(shī)人哲學(xué)家

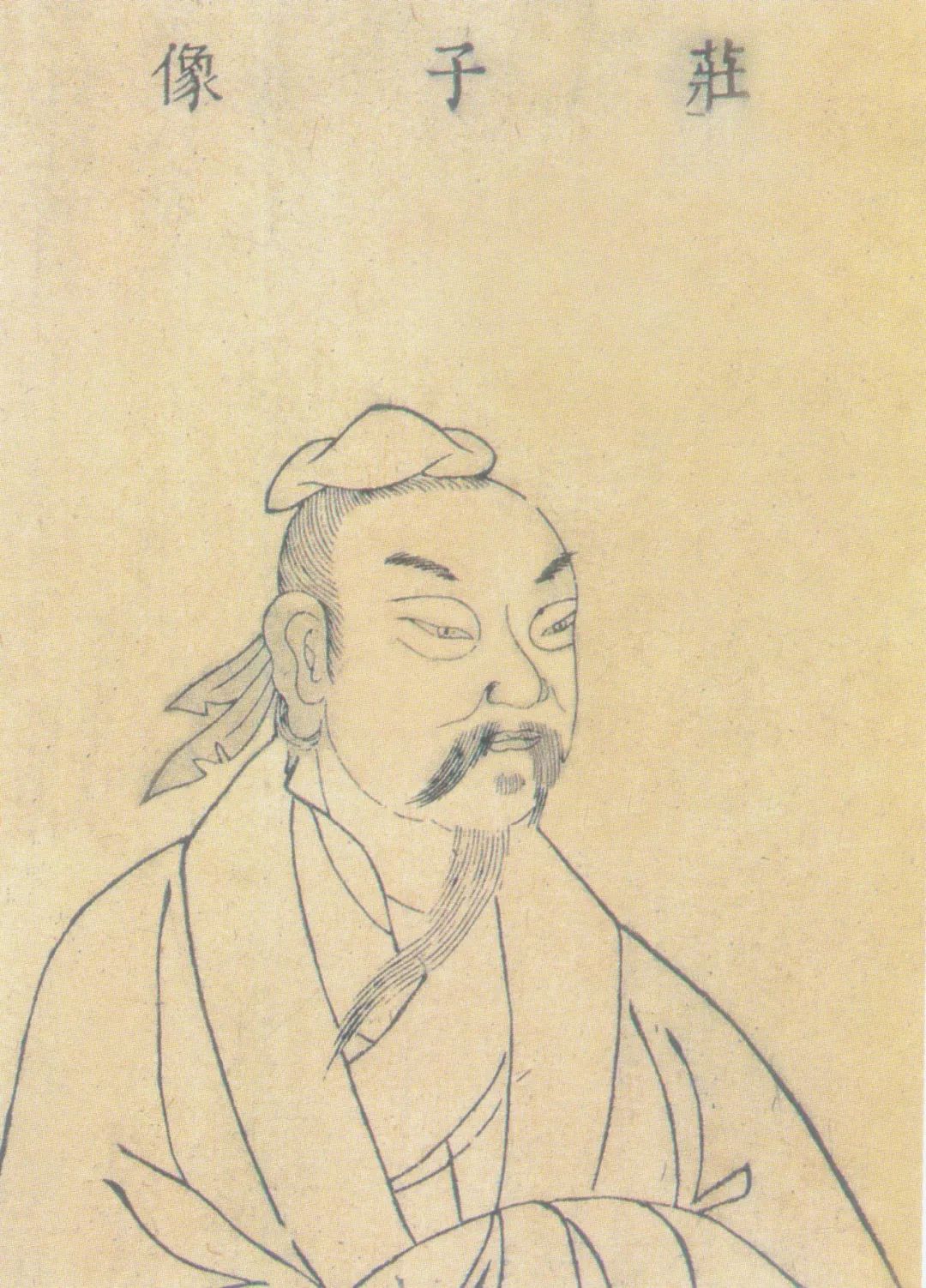

我們的傳主莊周老先生,按照名人辭典的界定,應(yīng)該是“戰(zhàn)國(guó)時(shí)期偉大的哲學(xué)家、思想家、文學(xué)家”,這種定位無(wú)疑是很完整、很規(guī)范、很標(biāo)準(zhǔn)的。不過(guò),如果再個(gè)性化一點(diǎn),謂之為“詩(shī)人哲學(xué)家”,也完全名副其實(shí)。當(dāng)然,再演進(jìn)一步,也可以說(shuō)是名揚(yáng)中外、震爍古今的“時(shí)代巨人”。

莊子的哲學(xué)“不像尋常那一種矜嚴(yán)的、峻刻的、料峭的一味皺眉頭、絞腦子的東西;他的思想的本身便是一首絕妙的詩(shī)”。

莊周像(明萬(wàn)歷《三才圖繪》)

在這里,詩(shī),既是一個(gè)文學(xué)概念,也是一個(gè)哲學(xué)概念。莊子接受感官的呼喚,放射出激情火花,又能隨時(shí)運(yùn)用理性的抽象,營(yíng)造出幽思玄覽。如果說(shuō),他從詩(shī)那里找到了靈感的源頭;那么,哲學(xué)則使他獲得了悟解的梯航。

在他的身上,詩(shī)與哲學(xué)實(shí)現(xiàn)了有機(jī)統(tǒng)一,統(tǒng)一于對(duì)宇宙人生終極問(wèn)題的思考與追問(wèn),統(tǒng)一于對(duì)龐大的外在的社會(huì)價(jià)值體系的棄置,而著眼于對(duì)生命、對(duì)命運(yùn)、對(duì)人性的形上思索和詩(shī)性表達(dá)。

可以說(shuō),莊子的不朽杰作,是在一個(gè)詩(shī)性最匱乏的時(shí)代,卻以其熠熠的詩(shī)性光輝,托載著思想洞見(jiàn)、人生感悟、生命體驗(yàn),而澤被生民,垂范后世。

02

笑看塵世,乘物以游心

莊子具有高遠(yuǎn)的精神境界和開(kāi)闊的胸襟、視野。什么先王的遺范、現(xiàn)世的禮制,在他的心目中,都缺乏應(yīng)有的權(quán)威。而外在的框限和內(nèi)在的束縛,也在他那里盡數(shù)得到了化解。

當(dāng)代學(xué)者陳鼓應(yīng)指出,莊子講“至人無(wú)己”,這里的“己”,是指為功名、智巧、形骸、嗜欲所困縛的小我。

“無(wú)己”,并非沒(méi)有自我;乃是超越執(zhí)于一偏的小我,揚(yáng)棄世俗價(jià)值所拘系的小我,使自己從狹窄的局限中提升出來(lái),而成為擁有大我的至人。

這個(gè)大我,非生理我,非家庭我,亦非社會(huì)我,乃是達(dá)于天地境界的我,與萬(wàn)物相感通、相融合的我,亦即宇宙的大我。

莊子所秉持的,既非真正的入世,也不是純?nèi)坏某鍪溃墙楹醵咧g的“游世”。逍遙塵垢外,“乘物以游心”。他的目標(biāo)是:“乘天地之正,而御六氣之辯(變),以游無(wú)窮者。”(《逍遙游》)

按照我國(guó)最早的一部百科詞典《廣雅》詮釋?zhuān)坝巍钡谋玖x乃是“戲也”,其引申義為“自適”;莊子則早在公元前3世紀(jì),就天才地把它應(yīng)用于思維運(yùn)作與精神活動(dòng),賦予它以無(wú)拘束、無(wú)負(fù)累、無(wú)干擾的超越性的意蘊(yùn)。

這種精神存在與思想境界,使他并不看重人在社會(huì)中的實(shí)用價(jià)值,對(duì)現(xiàn)實(shí)功利不屑一顧。他拒絕參與政治活動(dòng),同統(tǒng)治者保持嚴(yán)格的距離;卻又不同于上古的隱士棲身巖穴,潔身自好,不與世事;也不像后世的佛門(mén)衲子那樣遁入空門(mén)。對(duì)于那種通過(guò)身心逃遁、精神麻醉以求得浮世安閑的取向,他是嗤之以鼻的。

當(dāng)代學(xué)者涂光社指出,“莊子學(xué)說(shuō)是批判世俗倫常的哲學(xué),是悟化的生命哲學(xué)——追尋精神自由和維護(hù)人類(lèi)自然天性的哲學(xué)”。

他是“追求精神自由并欲窮究其真諦的第一人,全面批判‘文明’進(jìn)程中人性‘異化’的第一人,關(guān)注生死和精神營(yíng)衛(wèi),力圖揭示生命意義以及演化規(guī)律的第一人,深入考察精神現(xiàn)象,揭示美的本質(zhì)和內(nèi)在規(guī)律的第一人”。

正是這種絕對(duì)自由的精神追求與思想理念,使他獲致了一種超拔境界與恢宏氣象。

宇宙千般,人間萬(wàn)象,在莊子的視線內(nèi),物我限界一體泯除,時(shí)空阻滯化為烏有,大小不拘,久暫無(wú)礙,通天入地,變幻無(wú)窮。

03

以《莊子》治“精神之病”

近代教育家、養(yǎng)生家蔣維喬曾說(shuō):“余少年多病,喜讀《老》《莊》,實(shí)行其專(zhuān)氣致柔、心齋、坐忘之養(yǎng)生法。而尤得力于《莊子》,以構(gòu)成我遺名利、齊生死、獨(dú)往獨(dú)來(lái)之人生觀。”

說(shuō)莊子能夠治療疾病,恐怕連他本人也絕對(duì)沒(méi)有想到。他不能“戡天役物”,救死扶傷,沒(méi)有解決日常生活中實(shí)際問(wèn)題的本事。他的思想,他的學(xué)問(wèn),他的功力,主要是作用于心靈層面與精神境界,也就是通過(guò)釋放精神能量,使身處困境的人群在逍遙游中卸卻種種負(fù)累,解脫重重羈絆。如果用醫(yī)學(xué)術(shù)語(yǔ)來(lái)表述,可說(shuō)是起到一種“消結(jié)化瘀”“疏肝理氣”的作用。

莊周夢(mèng)蝶的故事

《莊子》一書(shū)可以通過(guò)釋放精神能量,醒世覺(jué)迷,釋疑解惑,主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面。

一、以超越的眼光、豁達(dá)的心胸、高遠(yuǎn)的境界來(lái)觀察和處理客觀事物。

人們常說(shuō),“既要拿得起,又要放得下”,面對(duì)人內(nèi)心的精神負(fù)擔(dān)、心理壓力、內(nèi)在矛盾沖突,最急需的就是要“放得下”。莊子的哲學(xué)思想,可以為“放得下”提供一種開(kāi)闊、多元、超拔的認(rèn)知視角。

比如,莊子說(shuō)過(guò):“無(wú)知無(wú)能者,固人之所不免也”(《知北游》);“計(jì)人之所知,不若其所不知”(《秋水》)——任何人都不可能全知全能,任何人的作用都是有限的,沒(méi)有理由無(wú)限度地期求,無(wú)限度地追逐,無(wú)限度地攀比。

這種人生的有限性,構(gòu)成了知足、知止的內(nèi)在根據(jù)。懂得了這一點(diǎn),是否有望在現(xiàn)實(shí)生活中“多做些減法,少做些加法”呢?

二、從平衡心態(tài)上做文章,防止和避免認(rèn)識(shí)上的絕對(duì)化。

在莊子看來(lái),事物的性質(zhì)都是相對(duì)的,一定條件下的失去,從另一面來(lái)看卻是獲得;一種狀態(tài)下的生成,從另一種狀態(tài)來(lái)看則是毀損。

世間萬(wàn)事萬(wàn)物,都處在不斷變化與流轉(zhuǎn)之中;人生的種種際遇,都是相比較而存在的,視角不同,衡量標(biāo)準(zhǔn)有異,情況、狀態(tài)就會(huì)隨之而發(fā)生變化。

看開(kāi)了這個(gè)道理,自然會(huì)化解許許多多胸中積悶、眼底波瀾,使自己的心態(tài)平和下來(lái)。

三、順應(yīng)自然,以理化情。

莊子強(qiáng)調(diào),“喜怒哀樂(lè)不入于胸次”(《田子方》)。這并非說(shuō),要完全杜絕七情六欲;而是主張種種情感應(yīng)該因應(yīng)自然、順化自然,并且能夠融理性于情感之中,做到以理化情。

他說(shuō):“吾所謂無(wú)情者,言人之不以好惡內(nèi)傷其身,常因自然而不益生也。”(《德充符》)

馮友蘭說(shuō),在莊子看來(lái),情對(duì)于人,是一種束縛,而理(理性與理解),則可以使人的情感得到化解,進(jìn)而從束縛中解放出來(lái)。這種解放的結(jié)果,就是得到了自由。

四、游心于恬淡之境,清靜無(wú)為,順著事物的自然本性而不用私意。虛靜其心,用心若鏡。

《應(yīng)帝王》篇講,不要占有名聲,不要暗藏機(jī)謀,不要承擔(dān)負(fù)累,不要運(yùn)用智力;體會(huì)無(wú)窮無(wú)盡的變化,逍遙于無(wú)跡無(wú)象的境界,完全活出屬于自己的本色來(lái)。

用心應(yīng)該像鏡子一樣,對(duì)外物的來(lái)去,既不送也不迎,只反照回應(yīng)而不收藏,且隨時(shí)清場(chǎng),不留存前塵往跡。這樣,就能夠承受萬(wàn)物變化而沒(méi)有任何損傷。

這些都是超拔于智能、認(rèn)知層面的,表現(xiàn)為一種心性修養(yǎng)、胸襟度量、人生境界。以此來(lái)觀照客觀事物,處置人生課題,就會(huì)減輕種種煩惱,削除無(wú)謂糾纏,跳出般般計(jì)較的泥淖。

原標(biāo)題:《“致意最在逍遙游”,為什么越來(lái)越多人開(kāi)始讀莊子?》

本文為澎湃號(hào)作者或機(jī)構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機(jī)構(gòu)觀點(diǎn),不代表澎湃新聞的觀點(diǎn)或立場(chǎng),澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺(tái)。申請(qǐng)澎湃號(hào)請(qǐng)用電腦訪問(wèn)http://renzheng.thepaper.cn。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司