- +1

莫言:影響我寫作的十位諾獎作家

2022 Nobel Prize in Literature

2022年諾貝爾文學(xué)獎將在10月6日揭曉!今年同樣也是中國首位諾貝爾文學(xué)獎得主莫言獲諾獎十周年。

莫言老師在自己的寫作生涯中也受到了若干位諾獎作家的影響,他們的有的提醒了自己該怎樣找尋寫作靈感,有作品的在寫作技巧上給予了自己深刻的啟示。莫言老師甚至還和其中幾位成為了好友!但莫言老師曾說“文學(xué)獎很好,但比文學(xué)獎更好的是文學(xué)”,今天我們就跟隨莫言老師來領(lǐng)會這些作家的魅力!

亨利克·顯克維支(1905年諾貝爾文學(xué)獎得主)

顯克微支的《燈塔看守人》是我在某訓(xùn)練大隊擔(dān)任政治教員時讀到的,當時我已經(jīng)開始學(xué)習(xí)寫小說,已經(jīng)不滿足于讀一個故事,而是要學(xué)習(xí)人家的“語言”。本篇中關(guān)于大海的描寫我熟讀到能夠背誦的程度,而且在我的早期的幾篇“軍旅小說”中大段地摹寫過。接受了我的稿子的編輯,誤以為我在海島上當過兵或者是一個漁家兒郎。

當然我沒有笨到照抄的程度,我通過閱讀這篇小說認識到,應(yīng)該把海洋當成一個有生命的東西寫,然后又翻閱了大量的有關(guān)海洋的書籍,就坐在山溝里寫起了海洋小說。

我把臺風(fēng)寫得活靈活現(xiàn),術(shù)語運用熟練,把外行唬得一愣一愣的。后來我讀了顯克微支的長篇《十字軍騎士》,感覺到就像遇到多年前的密友一樣親切。

——《獨特的聲音》(選自莫言散文集《感謝那條秋田狗》)

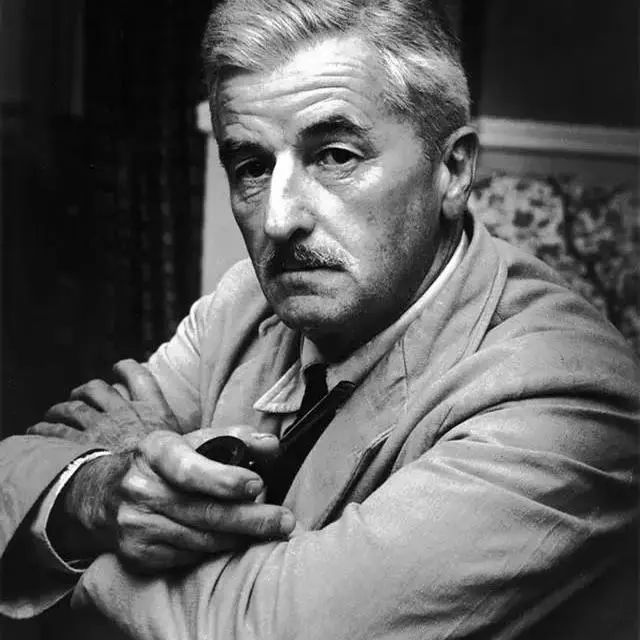

威廉·福克納(1949年諾貝爾文學(xué)獎得主)

十幾年前,我買了一本《喧嘩與騷動》,認識了這個叼著煙斗的美國老頭。讀到第四頁的最末兩行:“我已經(jīng)一點也不覺到鐵門冷了,不過我還能聞到耀眼的冷的氣味。”看到這里,我把書合上了,好像福克納老頭拍著我的肩膀說:行了,小伙子,不用再讀了!

我立即明白了我應(yīng)該高舉起“高密東北鄉(xiāng)”這面大旗,把那里的土地、河流、樹木、莊稼、花鳥蟲魚、癡男浪女、地痞流氓、刁民潑婦、英雄好漢……統(tǒng)統(tǒng)寫進我的小說,創(chuàng)建一個文學(xué)的共和國。當然我就是這個共和國開國的皇帝,這里的一切都由我來主宰。

創(chuàng)建這樣的文學(xué)共和國當然是用筆,用語言,用超人的智慧;當然還要靠運氣,好運氣甚至比天才更重要。福克納讓他小說中的人物聞到了“耀眼的冷的氣味”,冷不但有了氣味而且還耀眼,一種對世界的奇妙感覺方式誕生了。然而仔細一想,又感到世界原本如此,我在多年前,在那些路上結(jié)滿了白冰的早晨,不是也聞到過耀眼的冰的氣味嗎?

——《說說福克納老頭》(選自莫言散文集《感謝那條秋田狗》)

米哈依爾·肖洛霍夫(1965年諾貝爾文學(xué)獎得主)

為什么好的小說,在讀的過程當中仿佛能聞到氣味?我們讀肖洛霍夫的頓河描寫,夜晚去捕魚,仿佛感覺到水的腥冷,感覺到魚鱗沾到身上,聞到腥味。

作家寫作的時候調(diào)動了自身的或者人物全部的感官,他的視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、聯(lián)想全部調(diào)動起來了,全方位、立體化的。這樣,小說就產(chǎn)生了力量、說服力。即便是虛構(gòu)的故事,由于作家寫的時候把全部的感官都調(diào)動起來了,色、香、味俱全,什么都有,整個敘述是立體的,而不是平面的。

更重要的,這種敘述帶有強烈的感情,而不是書面的。“我特痛苦”,“我特高興”,這種東西當然是沒有力量的。但如果不是直接說出來的痛苦,而是描寫出來的痛苦,就有感動的力量。

——《細節(jié)與真實》(選自莫言演講集《貧富與欲望》)

川端康成(1968年諾貝爾文學(xué)獎得主)

我的覺悟,得之于閱讀:那是十五年前冬天里的一個深夜,當我從川端康成的《雪國》里讀到“一只黑色的秋田狗蹲在那里的一塊踏石上,久久地舔著熱水”這樣一個句子時,一幅生動的畫面栩栩如生地出現(xiàn)在我的眼前,我感到像被心儀已久的姑娘撫摸了一下似的,激動不安,興奮無比。

我明白了什么是小說,我知道了我應(yīng)該寫什么,也知道了應(yīng)該怎樣寫。在此之前,我一直在為寫什么和怎樣寫發(fā)愁,既找不到適合自己的故事,更發(fā)不出自己的聲音。

川端康成小說中的這樣一句話,如同暗夜中的燈塔,照亮了我前進的道路。當時我已經(jīng)顧不上把《雪國》讀完,放下他的書,我就抓起了自己的筆,寫出了這樣的句子:“高密東北鄉(xiāng)原產(chǎn)白色溫馴的大狗,綿延數(shù)代之后,很難再見一匹純種。”這是在我的小說中第一次出現(xiàn)“高密東北鄉(xiāng)”這個字眼,也是在我的小說中第一次出現(xiàn)關(guān)于“純種”的概念。這篇小說就是后來贏得過“臺灣聯(lián)合文學(xué)獎”并被翻譯成多種外文的《白狗秋千架》。

——《作家一輩子干的一件事》(選自莫言演講集《講故事的人》)

巴勃羅·聶魯達(1971年諾貝爾文學(xué)獎得主)

現(xiàn)在是半夜

京師學(xué)堂里悄無聲息

窗外的鵲巢里

喜鵲在囈語

我用沾了清水的絨布

擦拭你的銅像

鼻子眼窩與耳輪

月光如水

送來美洲的孤獨與記憶

彎腰時我聽你冷笑

抬頭時你面帶微笑

仿佛我是銅像,而你是

鑄造銅像的匠人

不是我擦拭你的臉

而是你點燃我的心

——莫言《聶魯達的銅像》

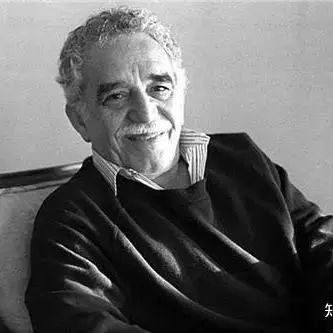

加西亞·馬爾克斯(1982年諾貝爾文學(xué)獎得主)

我認為,《百年孤獨》這部標志著拉美文學(xué)高峰的巨著,具有駭世驚俗的藝術(shù)力量和思想力量。它最初使我震驚的是那些顛倒時空秩序、交叉生命世界、極度渲染夸張的藝術(shù)手法,但經(jīng)過認真思索之后,才發(fā)現(xiàn),藝術(shù)上的東西,總是表層。

《百年孤獨》提供給我的,值得借鑒的,給我的視野以拓展的,是加西亞·馬爾克斯的哲學(xué)思想,是他獨特的認識世界、認識人類的方式。他之所以能如此瀟灑地敘述,與他哲學(xué)上的深思密不可分。

我認為他在用一顆悲愴的心靈,去尋找拉美迷失的溫暖的精神的家園。他認為世界是一個輪回,在廣闊無垠的宇宙中,人的位置十分地渺小。他無疑受了相對論的影響,他站在一個非常的高峰,充滿同情地鳥瞰這紛紛攘攘的人類世界。

——《兩座灼熱的高爐》(選自莫言散文集《感謝那條秋田狗》)

大江健三郎(1994年諾貝爾文學(xué)獎得主)

大江先生毫無疑問是我的老師,無論是從做人方面還是從藝術(shù)方面,他都值得我終生學(xué)習(xí),但他卻總是表現(xiàn)得那樣謙虛。剛開始我還以為這謙虛是他的修養(yǎng),但接觸久了,也就明白,大江先生的謙虛,是發(fā)自內(nèi)心的。事實上許多人都不如他,但他總覺得自己不如人。

他毫無疑問是大師,但他總是把自己看得很低。他緊張、拘謹、執(zhí)著、認真,總是怕給別人添麻煩,總是處處為他人著想。因此,每跟他接觸一次,心中就增添幾分對他的敬意,同時也會提醒自己保持清醒的頭腦。

曾經(jīng)私下里跟朋友們議論:像大江先生這樣,是不是會活得很累啊?我們認為,大江先生的確活得很累,但我們的世界上,正是因為有了像大江先生這樣“活得很累”的人,像責(zé)任、勇氣、善良、正義等許多人類社會的寶貴品質(zhì),才得以傳承并被發(fā)揚光大。

——《我是唯一一個報信人》(選自莫言演講集《我們都是被偷換的孩子》)

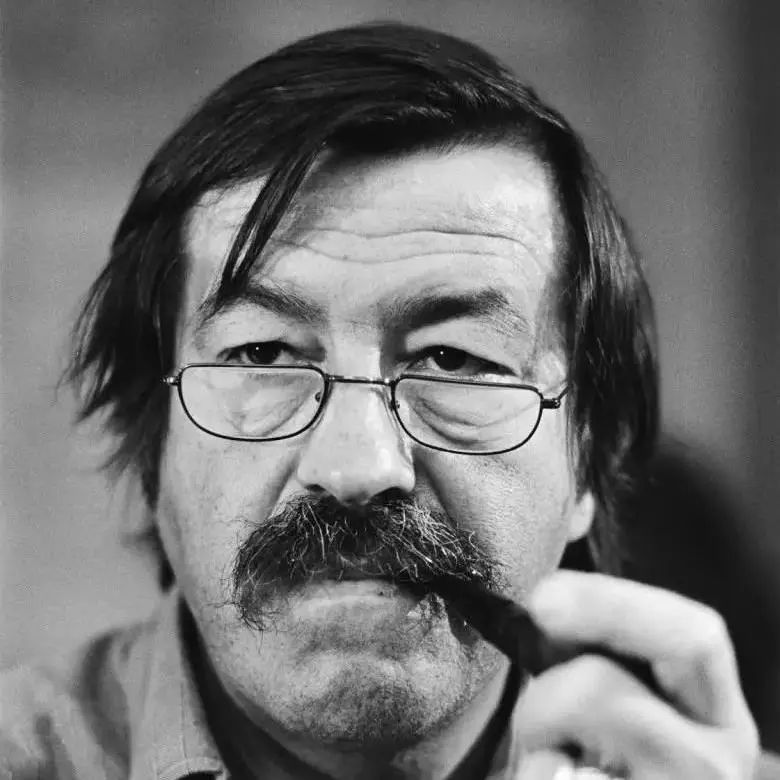

君特·格拉斯(1999年諾貝爾文學(xué)獎得主)

我把打鐵的經(jīng)歷寫進了小說

《透明的紅蘿卜》

我在《鐵皮鼓》里發(fā)現(xiàn)了

鑿石碑的你

好的小說里總是有

作家的童年

讀者的童年

期望我的尖叫

能讓碎玻璃復(fù)原

在一個黃昏我進入

一個動亂后的城市

我流著眼淚尖叫

所有的碎玻璃飛起

回到了原來的位置

像饑餓的蜜蜂歸巢

不留半點痕跡

有一個調(diào)皮的少年

踩著玻璃碎屑不放

玻璃穿透了他的腳掌和鞋子

傷口很大但瞬間平復(fù)

沒有一絲血跡

朱老師的眼鏡片

從三十里外的車廂里

從路邊的陰溝里

飛來與他的鏡框團圓

——莫言《格拉斯大叔的瓷盤》

奧爾罕·帕慕克(2006年諾貝爾文學(xué)獎得主)

雪,無處不在的雪,變幻不定的雪,是這部小說(《雪》)中最大的象征符號。如前所言,雪既是本書的書中之書,又是本書的結(jié)構(gòu)模式;但留給讀者印象最深刻的還是那洋洋灑灑的、遮天鋪地的雪。

雪無處不在,人物在雪中活動,愛情和陰謀在雪中孕育,思想在雪中運行。雪使這個小城與世隔絕,雪制造了小城里撲朔迷離、變幻莫測的氛圍。

正因為有了雪,這里的一切都恍如夢境,這里的人,這里的物,包括一條狗,都仿佛蒙上了一層神秘色彩,帶著不確定性。帕慕克的高明之處,就在于他沒用故弄玄虛的方式來賦予雪以象征性。

他在書中數(shù)百處寫了雪,但每一筆都很樸實,每一筆寫的都是雪,但因為他的雪都與卡的心境、卡的感受密切結(jié)合著寫,因此,他的雪就具有了生命,象征也就因此而產(chǎn)生。寫過雪的作家成千上萬,但能把雪寫得如此豐富,帕慕克是第一人。

——《好大一場雪》(選自莫言散文集《感謝那條秋田狗》)

巴爾加斯·略薩(2010年諾貝爾文學(xué)獎得主)

在八十年代我們接受西方文學(xué)影響熏陶的時候,秘魯作家巴爾加斯·略薩,號稱結(jié)構(gòu)現(xiàn)實主義,他的長篇小說,讓我們第一次認識到小說的結(jié)構(gòu)的問題,像《世界末日之戰(zhàn)》《綠房子》等這些小說,它們都有一個不一樣的結(jié)構(gòu)。也就是說,他是在這方面花了大力氣的,在這方面費盡了心思,殫精竭慮地在小說結(jié)構(gòu)上做出努力。

當然有些小說結(jié)構(gòu)看起來很簡單,比如說《胡莉婭姨媽和作家》,單章講一個故事,雙章講另一個故事,這些結(jié)構(gòu)技巧學(xué)起來容易,有些人會認為是雕蟲小技。但他有些小說的結(jié)構(gòu)已經(jīng)完全與內(nèi)容水乳交融,完美地結(jié)合在一起,沒有這樣的結(jié)構(gòu),就沒有這部小說;反過來呢,沒有小說故事,也就不會產(chǎn)生這樣奇妙的藝術(shù)上的佳構(gòu)。巴爾加斯·略薩讓我們注意到了小說結(jié)構(gòu)上的問題。

——《從我的三部長篇小說談起》(選自莫言演講集《我們都是被偷換的孩子》)

原標題:《莫言:影響我寫作的十位諾獎作家》

本文為澎湃號作者或機構(gòu)在澎湃新聞上傳并發(fā)布,僅代表該作者或機構(gòu)觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發(fā)布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業(yè)有限公司