- +1

上海當代藝術博物館十年:重新發電,相伴年輕

2022年10月1日,上海當代藝術博物館(PSA)迎來十歲生日。三樓展廳內外暫時化身為一條視覺的河流,自2012年起至今的展覽通過影像記錄的方式集體呈現,也打撈起十年間由展覽而生發、串聯出的種種記憶與靈光。

在開館十年之際,上海當代藝術博物館館長龔彥在接受《澎湃新聞·藝術評論》采訪時說,美術館,是都市文化的締造者,也是都市文化的產物。市民,是一個現代社會不可或缺的肌理,他們的日常經驗就是現代性思維和理念發展的印證。當代藝術,是流動的可感知的思想,她屬于年輕的心,“我希望當代藝術博物館能與這些年輕的心為伴,共同紀錄,共同因創造而朝氣。”

“十周年特別影像計劃”中有一部長篇講述了第九屆上海雙年展《重新發電》,這將人的思緒拉回2012年10月1日,擁有百余年歷史的南市發電廠“重新發電”的同時,也宣告著中國大陸首家國有當代藝術博物館的成立。

坐落于黃浦江畔的上海當代藝術博物館(左側有煙囪的建筑)由原上海南市發電廠改建

10月1日,上海當代藝術博物館(PSA)掛起了十周年海報

PSA建筑的本身講述了中國人自己發電的故事,哪怕只是為點亮碼頭上十幾盞燈,也是一次有勇氣的嘗試和發聲。1935年,華電公司開始在半淞園修建新電廠,誕生了現今PSA建筑的雛形。2010年上海世博會期間,老電廠變身“城市未來館”,工業煙囪也改造為超大“溫度計”,重新探索人類對于未來生活的想象,也見證著上海從工業到信息時代的城市變遷。2012年10月1日,她作為新城市文化的“生產車間”重新發電,把百年前的自覺地發聲延續到當下,帶給這座城市新的能量。

2012年,第九屆上海雙年展《重新發電》展覽現場

上海雙年展是這一理想的踐行者。最初,它嘗試將當代藝術作品拋入或歷史或日常的公共空間,引發日常環境中的非日常經驗。2012年第九屆上海雙年展“重新發電”還在“外白渡橋—圓明園路—四川北路—南京東路”一線的城市歷史建筑群中生成當代藝術帶,將“當代”與“歷史”并置的對話推至市民眼前。這也是上海雙年展首次突破既有的展覽空間,選取上海多處公共空間作為展場,邀請市民一同構建藝術與城市、與日常生活的對話。如今回看,這條“當代藝術帶”已經構成了美術館和畫廊的集聚效應。

第九屆上海雙年展 重新發電 城市館展覽現場,2012

回顧PSA的十年,百余場展覽與深度機構合作,逐漸形成自己的路徑,以“上海視角”講述著當代藝術和城市文化、也喚起世界范圍內的全新思考。

中外合作,塑造對話的精神場域

早在2012年,當上海當代藝術博物館用藝術激活百年電廠時,激蕩的磁場與法國蓬皮杜藝術中心發生了共振,雙方成就了國內首場超現實主義大展,并開創了一種深耕在地性的全新合作模式。此后,法國巴黎市立現代藝術博物館、瑞士洛桑原生藝術博物館、伊芙·克萊因文獻庫、香港M+,陸續與上海當代藝術博物館結緣,以期通過“上海視角”激活自身的藏品與歷史。2014年,當上海當代藝術博物館首創“社會裝置”的視角將建筑拓展為藝術展覽系列時,加拿大建筑研究中心,羅馬MAXXI博物館,德國Vitra設計博物館,美國哥倫比亞大學建筑研究中心,東南大學,同濟大學成為了上海當代藝術博物館在建筑領域的盟友。不同民族在西方現代性中的曲折探索、西方現代性內部的反思與革命、規模化建筑與城市的生成,還有現代建筑的未來走向,共同成就了“覺醒的現代性”、篠原一男、尤納.弗萊德曼、海杜克、馬塔.克拉克、巴克里希納·多西等觀展量甚為可觀的建筑展覽。

此外,與卡地亞基金會的合作,帶來了“陌生風景”、石上純也、讓.努維爾,和“樹,樹”展。這些展覽通過中外策展人、學者、藝術家的跨領域討論和協作,豐富了主題的視角,充實了不同文化對藝術、生命、建筑的理解。

2019年,日本建筑師石上純也的個展“自由建筑”中的“森林幼兒園”模型

《為我畫一面旗幟》卡地亞當代藝術基金會“陌生風景”展覽現場,上海當代藝術博物館

今年年底即將發生的香奈兒基金會“手藝再興”展覽中,以中國傳統手藝及其現代性為樣本,激發世界重新思考“匠人之手”與“機械之手”,文化鄉愁與現代生活之間的全新關系。

除了合作外,PSA也獲得了來自上海博物館、上海市歷史博物館、上海科技館、上海市工人文化宮工匠館等機構的借展支持,使古、今、中、外的藝術作品與歷史物件在展廳中共同呈現。比如,在“中國當代藝術收藏系列 仇大雄——歸家之路”(2018)中,通過展示明仇英眠琴賞月圖扇、高鳳翰制“宋坑小方壺”石、新石器時代馬廠類型彩陶曲折紋罐、東漢綠釉陶狗這四件文物級藏品,牽系起藝術家的融合實踐和身份追索。第十三屆上海雙年展“水體”(2021)將沉積巖、機具模型、《丹鳳遠眺圖》《水經注》《山海經》等水域文物文獻與參展作品并置,這些承載著上海的地理、經濟、社會發展史的物證,勾勒出黃浦江河畔、長江沿岸上海當代藝術博物館的歷史與文化基因。

“中國當代藝術收藏系列 仇大雄——歸家之路”展覽現場

未來,“合作”更將拓展“展覽”模式之外的可能,拓展為一種聯動的知識生產與精神場域生成實驗。即將誕生的PSA知識谷計劃將聯動上海圖書館等國內外專業藝術機構為城市提供一座以藝術出版為核心的知識檢索、記憶、與研究系統。而全新的藝術書店也將在新十年的伊始開啟,她將以活潑的姿勢,喚醒散落在城市中的每一個潛在閱讀者,并為他們提供一個自由思考、自在對話的精神場域。

“城市與建筑研究系列”:向歷史學習,啟示城市建設

創辦于2014年的“城市與建筑研究系列”則見證PSA成為國內首家將建筑和城市納入研究和展示體系的當代文化藝術機構,以20場展覽持續關注建筑領域的最新實踐,深挖中國現代建筑的發展脈絡,反思建筑的社會功能與角色。在思考建筑與城市關系之外,PSA積極探索當代藝術進入城市的多樣路徑。

2017年,伊東豐雄的個展“曲水流思”在上海當代藝術館(PSA)開幕

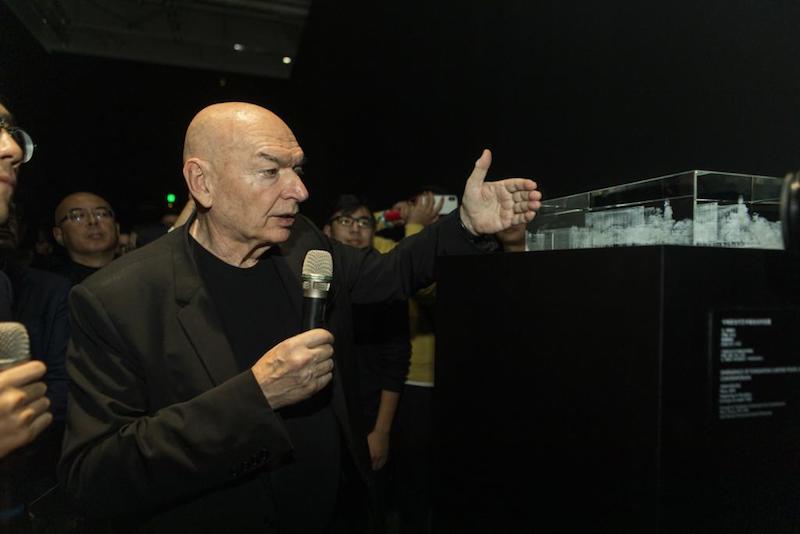

2019年11月,“讓·努維爾:在我腦中,在我眼中……歸屬……”開幕式上,建筑師向公眾導覽

歷年展覽中不乏獲得普利茲克建筑獎的建筑大師,他們是倫佐·皮亞諾(2015)、伊東豐雄(2017)、巴克里希納·多西(2017)、坂茂(2017)和努維爾(2019)。其中努維爾的展覽打破了建筑展的常規,展覽以一部近八小時的樸素的電影加6個建筑師腦海中的建筑模型,讓我們看到了他對巴黎這座城市的愛和不甘心。選擇日本建筑師篠原一男作為 “建筑與城市”系列的首位建筑師,誠如館長龔彥所言 ,選擇篠原是因為他將住宅當作藝術、當作一個內化的社會戰場在創作。從他開始,PSA做了一系列日本建筑師的展覽,包括坂本一成、伊東豐雄。他們亦師亦友,但在設計上卻保持了高度的獨立和批判性,向公眾展現了戰后日本建筑借鑒西方現代性又自成一體的獨特軌跡,值得我們思考。

“覺醒的現代性——畢業于賓夕法尼亞大學的中國第一代建筑師”展覽現場,2018年,攝影師:蔣文毅

“直行與迂回——臺灣現代建筑的路徑”展出作品,被譽為20世紀最美建筑的路思義教堂 陳其寬,攝影:阮偉明

更為重要的一個研究方向是通過“重訪中國現代都市的肇始與蓬勃,梳理中國現代建筑的崛起與發展”。比如,“市民都會——上海:現代城市主義的樣本”(2016)、“覺醒的現代性——畢業于賓夕法尼亞大學的中國第一代建筑師”(2018)到“直行與迂回——臺灣現代建筑的路徑”(2022)。

這些展覽是在向歷史學習。學習西方社會在經歷現代性后,面對大都市的轉型、能源稀缺等困境后,如何向可持續城市發展,西方清晰的發展脈絡和早期中國留洋建筑師回國后的實踐或對今天的城市建設有所啟示。

走出場館,到城市,到線上

探索博物館與城市的關系,是在不斷出走與回歸中的同行與回響。從“重新發電”出發,到“何不再問”的城市項目“51人”、“禹步”城市項目“你的地方”再到第十三屆雙年展“水體”城市項目“水文漫步”,每一個走進又走出美術館的個體都被轉變為一個藝術與思想的流動發電站。知識、記憶與能量通過個體線路生成,卻最終又匯集在對同一座城市的集體記憶中。

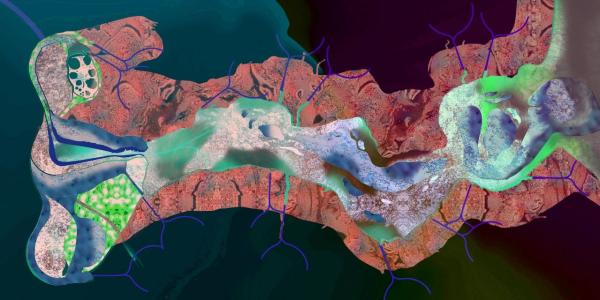

第13屆上海雙年展主題概念圖,保拉·比拉普蘭納·德米蓋爾(Paula Vilaplana de Miguel)設計

下一個十年,這種出走也需迎來一個新的回歸。城市流淌的文脈將聲音、圖像、文字等有機的文獻梳理和研究,生成新的思考,并向市民、向城市、向歷史、向未來,再次發問。

同時,PSA也從展廳從城市空間,來到了線上。從展覽宣傳、觀覽體驗、策展實踐等多方面率先展開對美術館線上運作模式與數字化內容生產的探索。過往十年間,PSA陸續開通微信公眾號、新浪微博、嗶哩嗶哩、抖音、小紅書、微信視頻號等多個社交媒體官方賬號,截至目前全平臺關注者數量已逾80萬。除了打造實體展廳的模擬模式外,PSA還與藝術家們共同推出、記錄其創作與生活日常的vlog系列視頻“一天世界”,以及分別在“海浪——歷屆上海雙年展文獻及作品”展和第十三屆上海雙年展“水體”展期期間推出的播客欄目“音浪”與“夜航船”,均為行業內首次出現的社交媒體宣傳形式。近兩年內舉辦的講座與論壇,也多以雙語直播的形式在官方嗶哩嗶哩賬號與微信視頻號上進行。嗶哩嗶哩賬號還精選近50場過往講座現場,持續為希望回顧與交流的藝術愛好者們提供思想能量。

上海當代藝術博物館(PSA)展覽海報

展廳內部的十周年海報

今年國慶七日,PSA“廠開來讀”閱讀營在一樓大廳至二樓的大樓梯區域設置營地,60余種PSA出版的藝術、建筑、文化類圖書提供暢讀。這也成為了大樓梯的一道風景。

今年上海當代藝術博物館還將帶來“夏陽、丁立人聯展”“新文化制作人第一季:手藝再興”等展覽。其中耿建翌展將涵蓋其從1980年代中期到2016年的藝術作品,包括他去世前所創作的最后一組卻從未公開展出過的系列,從而呈現出他堅持三十多年風格多樣又自成系統的藝術實踐和探索。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司