- +1

曹操陵地上建筑曾被有計(jì)劃“拆除”,并非“不封不樹(shù)”

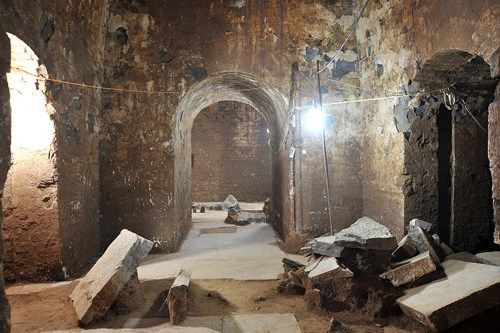

河南省文物考古研究院近日表示,曹操高陵2016~2017年度的考古發(fā)掘全面揭露了高陵陵園的主要結(jié)構(gòu),證實(shí)高陵是一處內(nèi)有垣墻、外有壕溝、地面上建有神道和陵寢建筑的高規(guī)格陵園。考古人員認(rèn)定,曹操高陵并非“不封不樹(shù)”,而是肯定存在地面建筑,不過(guò)后世曾存在“毀陵”行為,陵園內(nèi)所有地上建筑被有計(jì)劃“拆除”,致使地面建筑蕩然無(wú)存。

高陵陵園基本包括五個(gè)部分

考古表明,在高陵陵墓主體2號(hào)墓(即曹操墓)的周圍,平行環(huán)繞內(nèi)外兩圈夯土基槽,其中東、西、南三面保存完好,西面被取土坑破壞無(wú)存。根據(jù)內(nèi)外基槽的形狀、結(jié)構(gòu)及填土特征判斷,內(nèi)圈基槽應(yīng)為陵園垣墻基槽,外圍基槽應(yīng)為垣墻外壕溝。

內(nèi)外基槽東門南北側(cè)各有一列9個(gè)方形柱礎(chǔ)自西向東延伸,且兩列柱礎(chǔ)向東延伸形成一條通道。這一通道位于墓前地面上,與墓道位置相對(duì)應(yīng),根據(jù)上述特征判斷此處應(yīng)為高陵神道。神道兩側(cè)的柱礎(chǔ)表明原來(lái)可能有立柱之類的建筑,柱子的材質(zhì)和具體形態(tài)目前已無(wú)法得知。

高陵并非“不封不樹(shù)”

專家認(rèn)為,本次考古發(fā)掘揭露的遺跡確認(rèn)了高陵陵園及相關(guān)建筑遺跡的存在,并且可能是內(nèi)墻外壕的結(jié)構(gòu)。這些建筑遺跡的發(fā)現(xiàn)也說(shuō)明高陵并非如文獻(xiàn)記載的完全“不封不樹(shù)”,而是肯定有地面建筑。

陵園壕溝南北跨度93.4米,東西殘長(zhǎng)70米,基槽寬度都在3米左右,陵園整體規(guī)模不大。“這種規(guī)模明顯小于洛陽(yáng)東漢帝陵陵園,說(shuō)明高陵陵園顯然不是按照帝王規(guī)格修建的。”考古隊(duì)領(lǐng)隊(duì)周立剛博士說(shuō),“值得注意的是,目前已發(fā)現(xiàn)并認(rèn)定的東漢諸侯王墓葬都未發(fā)現(xiàn)陵園,相比之下,高陵陵園建筑比較特殊,這可能與曹操的特殊地位有關(guān)。”

本次考古發(fā)掘確認(rèn)了2號(hào)墓即高陵陵墓位于陵園中心位置。

證實(shí)“毀陵”行為的存在

此次考古發(fā)掘證實(shí)了“毀陵”行為的存在。

周立剛博士介紹說(shuō),高陵陵園呈現(xiàn)一種特殊現(xiàn)象:包括陵園垣墻在內(nèi)的所有地上建筑都只剩基礎(chǔ)以下部分,但基槽和柱礎(chǔ)表面都比較平整,出土遺物極少,幾乎無(wú)建筑廢棄物堆積。僅發(fā)現(xiàn)一塊較大的板瓦殘片,其余少量建筑構(gòu)件如筒瓦板瓦碎片發(fā)現(xiàn)在南部壕溝附近。此外,柱洞中的基礎(chǔ)石和柱子全部被取走,柱洞邊緣留下取柱時(shí)挖下的橢圓形的坑。

考古發(fā)現(xiàn)的漢代陵園建筑如漢杜陵陵園、永城西漢梁王陵寢等往往都存在大量建筑廢棄堆積,高陵陵園的這種現(xiàn)象相比之下顯得比較特殊。

據(jù)周立剛博士分析推測(cè),這種現(xiàn)象反映了陵園并非自然廢棄或者報(bào)復(fù)性毀棄,可能與曹丕的“毀陵”活動(dòng)有關(guān)。《晉書(shū)·禮志中》記載黃初三年曹丕下詔要求“高陵上殿屋皆毀壞”,目的是“以從先帝儉德之志”。出于對(duì)其父曹操的尊重,不大可能在“毀陵”之后留下大片殘?jiān)珨啾?應(yīng)當(dāng)會(huì)進(jìn)行清理活動(dòng)。高陵陵園發(fā)現(xiàn)的這種所有建筑只剩基礎(chǔ)以下部分,并且?guī)缀鯚o(wú)建筑廢棄堆積的現(xiàn)象正符合這種特征。

同時(shí),陵園壕溝內(nèi)填土大部分也是經(jīng)過(guò)仔細(xì)夯打,尤其是北部及東部壕溝十分明顯,顯然不是自然廢棄形成的堆積,與曹丕主導(dǎo)的這種性質(zhì)比較特殊的“毀陵”行為也是吻合的。

- 報(bào)料熱線: 021-962866

- 報(bào)料郵箱: news@thepaper.cn

滬公網(wǎng)安備31010602000299號(hào)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證:31120170006

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報(bào)業(yè)有限公司