- +1

謝淘的抉擇

故事的最簡版本是:7年前,一個清華博士簽訂了一份選調到基層工作的協議,之后趕上短視頻風口成為一名“農村網紅”。如今,在他任職的江西省新余市分宜縣,人人都有機會通過公眾號與這位縣長交流。

“農村網紅”“清華博士”“偶遇縣長”,此類話題總能成為34萬分宜人閑暇的談資。隨著一個個民生問題得以解決,這個名叫謝淘的選調生與他通過新媒體暢通問政渠道的故事,開始在互聯網上傳播。

故事的稍長版本是這樣的:謝淘在清華園里求學10年后,于2015年獲得了環境工程專業博士學位。那年江西省首次面向清華大學和北京大學定向招收選調生,選調品學兼優的應屆大學本科及其以上畢業生到江西基層工作。時年謝淘26歲。

謝淘1989年出生于毗鄰分宜的宜春市萬載縣。教師家庭出身的他,從小學習成績優秀,是家長們口中“別人家的孩子”。考出小縣城后,謝淘得知有個詞叫做“小鎮青年”,他覺得自己挺像的。

在外求學十年,正當親友們準備慶祝他即將在大城市站穩腳跟時,謝淘卻選擇回到江西農村。在2015年,碩博生還沒有開始涌入縣城,謝淘聽到的也多是“惋惜”。

惋惜聲終于日漸被肯定的聲音覆蓋。八年來,謝淘做了包括但不限于征地拆遷、撲滅山火、抗洪搶險、辦文旅節、電商助農扶貧、防治水污染、社區抗疫和社會公益等大大小小的事情,青澀褪去,頭上還漸漸有了幾縷白發。

江西選調生規模也從最初的7人增長到如今的1706人。但這似乎還不夠,“這些選調生分配到各個鄉鎮,其實占的比例還是低的,不過缺的還是真正愿意扎根基層的年輕人”。

進入謝淘視角下的選調生世界,你將看到一個更深邃的故事。這里有小鎮青年的自白,也有小鎮青年的鄉土情懷;這里不止有夢想,也有著難以言說的誤解和需要獨自忍受的孤獨。

采訪在四月下旬進行,以下是謝淘的自述——

記者丨邱帆 劉琪 康中紅

編輯丨YQ

01“農村網紅”

▲謝淘在工作

2020年,我還在水北鎮任鎮黨委書記。對我影響比較大的一個事情,是我在短視頻平臺開設了個人賬號。本意是作為一種暢通問政渠道的方式,但因為我在短視頻平臺上頻頻出鏡,被推到了風口浪尖,很多質疑尤其是來自體制內的質疑聲音隨之而來。

有人覺得讀到博士再從政是資源的浪費,有人覺得鄉鎮書記拍短視頻是不務正業,還有人覺得這純粹是作秀。一些長輩很耐心地告誡我,為官之道,一定要低調。

但我的想法很簡單,當時正值直播電商的風口,如果這件事真的能幫到貧困戶,幫到扶貧產品、扶貧產業的推廣,能更好地宣傳我們的鄉村美景和地道美食,能帶給社會滿滿的正能量,我就問心無愧。

當時我身上有挺多流量特質,“清華博士”“鄉鎮書記” “助農扶貧”。恰好又是6·18期間,一些電商活動在密集開展,我接受了一個本土扶貧產品直播推廣團隊的請求,去他們短視頻直播間帶貨。通過那場直播,賣出去不少扶貧產品,水北特色米粉就賣了300多份。

之后的短視頻也是和他們合作拍攝的。第一條爆款視頻是一天清早到水北集鎮上吃粉。第二條爆款是一天下午在黃坑古村拍的,那天剛好有其他選調生從南昌過來,于是就請他們兩個博士一起上鏡錄了一條。那條視頻還蹭了一下高考的熱度,文案大概是:高考考得怎么樣不要緊,清華北大浙大的博士告訴你,最后都要回村里!

這個過程中有好多意外之喜。我收到返鄉做農民的李豆羅市長的邀約一起做公益,能幫著貧困戶賣鴨蛋、解決扶貧瓜滯銷問題,有大學生聯系我想來鄉鎮實習,甚至有人找我學做水北腌粉,還收到了很多熱心網友的祝福。

這還可以是一種暢通問政渠道的方式——不少鄉民私信我,反映他們遇到的各種問題。這能讓我更好地了解當地的社情民意,更好地服務于當地的老百姓。

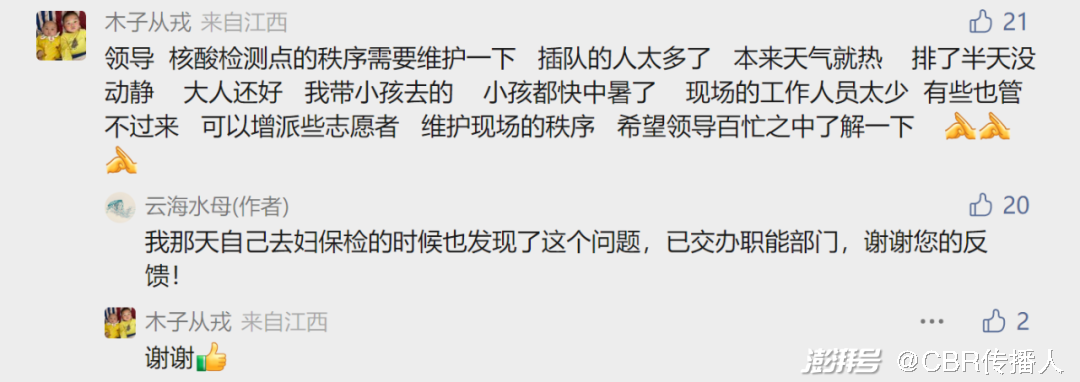

▲公眾號留言區

這其實不是我第一次嘗試新媒體。

我工作的第二年,在我工作的第一個鄉鎮——新余市仙女湖區的河下鎮,因為五六月份連續下暴雨,我們一個一千多畝的楊梅基地楊梅滯銷嚴重。我了解到村里有釀造楊梅酒的習慣,通過聯系一些清華校友,做直播,互聯網眾籌,把村民們釀的酒基本上賣出去了,每家每戶平均增收有兩三千塊錢。

楊梅酒賣完后,整個村里的人聚在祠堂里慶祝,好多在外務工甚至過年都不回的都被叫了回來。感覺全村人一起干了一件大事。

“為什么很久沒看到你拍短視頻了?”偶爾有朋友會問我這個問題。我寫過一篇文章叫《一個農村網紅的成長史》。經歷過流量擠入直播間里的喧囂,經歷過流量給實體小店帶來的沖擊與變革,也經歷過流量讓非遺文化煥發新的生命,熱鬧之后,我一直在思考:以一名公職人員的身份,應該如何看待代表著公權力的組織或者個人努力用互聯網接近當代年輕人的話語體系?由此帶來的流量應該如何正確地使用?其邊界應該在哪里?

“ 這還可以是一種暢通問政渠道的方式——不少鄉民私信我,反映他們遇到的各種問題。這能讓我更好地了解當地的社情民意,更好地服務于當地的老百姓。”

從2020年6月到2021年7月,我們陸陸續續拍了有100多條短視頻,終于在一年前,我離開水北鎮的時候,停更了。

02“小鎮青年”

高中時我寫在本子上的一句話是,“命運如掌紋,曲曲折折,但始終掌握在自己手中。”在我以往33年多的人生經歷中,高考剛好是一個分水嶺。

我小時候在農村長大,小學在鎮中心小學,初中一年級上完后學校被撤并,我就轉到縣城去了。

剛到縣城時我有點跟不上,因為普通話不太好,還經常被縣城同學笑話。更糟糕的是,縣城老師講課進度比鄉下快,好多課程內容我得自學去補,所以開始有幾次考試我都不及格。

但我骨子里還是有那種鄉下人的倔強,越是被人瞧不起,越是想證明。所以我花了很大的功夫把各科成績趕上去。中考我以全縣第一名的成績考入了我們縣里最好的高中——萬載中學。

“ 命運如掌紋,曲曲折折,但始終掌握在自己手中。”

我的高中成績一直都比較穩定,都是考第一,可能有點兒“凡爾賽”。但高考我卻沒有發揮好。好幾門信心滿滿的科目,都沒有達到理想的成績。出分那天,老師們比我還緊張,我的班主任是一位女老師,后來聽其他老師講,她在幫我電話查分的時候,當場就哭了。她可能從來沒想過我會考這么差。

當時還是估分報志愿,因為過于自負,只填報了一個志愿。出分數那天,我默默撿起了教材,做好了復讀的打算。陰差陽錯的是,那年分數普遍不高,我的分數居然還是上了投檔線,雖然沒去成理想的專業,但還是如愿去了最想去的學校。

如果讓我回顧一下我的中學時代,跟其他同齡人有什么不同的地方,我覺得可能就是更早懂事,用農村的講法,就是“開竅”得比較早。

在中學時代,我成為一名很耐心的學習者,或者也可以稱之為“刷題家”。慢慢地,學習也就成為了一種習慣。堅持了那么多年,或許只是因為知道,想要改變命運,沒有退路,也沒有別的選擇。

▲謝淘自畫像

我第一次去省會南昌是在高三,數學老師帶我去參加奧賽,為了獎勵我,還特意帶我去了南昌動物園。因為去得比較晚,動物園都快關門了,我們走著走著,天也漸漸黑了,我們剛好在獅虎園,周遭都是猛獸的低吼聲。跟在老師后面的那種安全感,我始終記得。

第一次去北京就是去上大學,第一次吃到肯德基、麥當勞也是在北京。那時候我們縣里只有一個盜版的“歡樂基”。

第一次出國是讀研究生的時候,去的歐洲,在那以前,我連飛機都沒坐過幾回,哪想過有一天會在德國的火車上,跟一群要去慕尼黑啤酒節的老外喝大酒。后來還去了美國,去了澳洲,一個人背著包走了二三十個國家,最后還是覺得哪里都沒有家里好。

這段經歷我至今依舊羞于提起。一方面是難為情;另一方面是覺得自己所獲得的這些,可能運氣的成分要大于自身的天賦。分數后面,并不代表異于常人的智商,而僅僅是一個“小鎮青年”愚公移山式的執著堅持,一個鄉下娃因為自卑而產生的對于自身命運改變的迫切渴望。

我后來回憶起高中時代,會生出一個詞,叫做“純粹”。人生中再也沒有什么時候像那時候一樣,傾心于每一個細節,甚至把高考都當作一件精雕細琢的藝術品去經營。但其實也是這樣一段難忘的經歷,能讓我在未來的路上擁有更多的勇氣和決心。

03“自強不息”

這幾年,我喜歡給青少年推薦《大學》這部電影,它的英文名是“The Great Learning”,并不是我們通俗意義上的“University”。它講述的大學,更像是“大學之道”的大學。雖然影片是以清華為拍攝對象,但其實更多地是想通過清華個例去窺探大學精神的一些角落,去闡釋大學精神對個體的影響。

我的大學生活,一開始是灰色的。在群星閃耀的星空里,我漸漸淪為了非常黯淡的一顆。我不像很多真“學霸”那樣,可以不必苦行僧般熬夜苦讀,就可以輕輕松松拿高分。

我曾不敢在人群中表達自己的觀點;曾在德語中級班的課堂上,被老師直言不諱批評說“學了這么久,怎么這么簡單的文法依舊不通”;曾為體育課傷破腦筋,3000米的測試莫說高分, 連及格的成績我都難以達到。

和其他“小鎮青年”一樣,我經常陷入自卑。大一的很多時間里,我成天泡在圖書館的角落,思考我過往與未來的人生,曾突然惶恐地發現,在過去的十多年里,我除了學習,什么也沒學會。但我也慶幸,因為學會了學習,我有能力去重新開始一切。

這才有了之后:無數次的臉紅讓我發覺,每一次、每一句話都是一個進步;每天的刻苦讓我在最后的德語獎學金考試里拿到了那屆的第二名,而后還順利地通過了德語、法語的四級考試;最終的堅持讓我體育的分數一度拿到了90分,甚至跑完了北京馬拉松全程,還組建過兩支排球隊伍拿到了冠軍。

▲如今,跑步不僅成了謝淘的愛好和解壓方式,還拉進了他與縣城民眾的距離

本科四年,在更大部分的時間里,我依舊在很用功地做好每一門功課,雖然成績只是在10名左右的位置打轉。但我也因此學會,要誠實地面對自己,無論成敗與否,畢竟努力過。

本科畢業后我選擇了直博,只是因為覺得拿到更高的學位,能讓自己以后有更多的積淀,更好的平臺。

讀博期間,我申請了一個國家留學基金委的聯合培養博士生項目,在美國芝加哥待了一年。我特意選了一個華人不多的課題組,想著多練練自己的英語,也借這個機會了解更多元的文化。

在離開美國的時候,導師問我,是不是你們中國人都這么拼——因為當時我論文算比較高產。

我想了一下,給了他一個答案。我現在也不記得當時語言是怎么組織的,大致表達的意思是這樣的:中國人整體是勤奮的,不過中國還有個地方叫做“江西”,是一個中部省份,我們習慣都叫自己“江西老表”。江西老表有一個特質,就是平時可能不善言辭,寡言少語,但是工作起來確實很拼,很能吃苦。在那片土地上成長起來的人,骨子里有一種堅韌。

我想,即使到現在,我依舊沒有放棄骨子里的那種堅韌,無論在什么時候、碰到什么事情、在什么崗位,都拼盡全力。

博士畢業后,我帶著骨子里的這種堅韌,回到了這片生我養我的土地。現在回想,當初的決定,多少還是有些固執,但那終究是我自己做出的選擇,也是我這么多年的打拼讓我有了可以選擇的機會。

“ 江西老表有一個特質,就是平時可能不善言辭,寡言少語,但是工作起來確實很拼,很能吃苦。在那片土地上成長起來的人,骨子里有一種堅韌。”

工作幾年后,我漸漸理解了清華校訓“自強不息,厚德載物”的內涵。“自強不息”,即是不斷地去完善自我,成為更好的自己;“厚德載物”,即是以己之能,回報社會,讓更多人過得更好。

04“厚德載物”

▲博士畢業時,謝淘一家人與導師的合影

兜兜轉轉,最后又回到了家里。可能對我影響很大的一個人,就是《大學》中的錢易院士,她是我的博士論文指導老師。

像影片中所呈現的那樣,錢老師對學生非常親切,我們更愿意稱呼她錢奶奶。第一次見到錢奶奶,是在我剛剛考入清華環境系的時候,錢奶奶坐在報告廳參加迎新會。當時我可能做夢也想不到,這位親切的長者日后會成為我的博士導師。

畢業后我作為江西省首批清華北大選調生回到家鄉工作,而在做出這個決定以前,我可能連公務員和事業編的區別都分不清。最后的職業選擇其實很大程度是受錢奶奶的精神鼓舞。一個人的學識與能力其實并不能代表修養與境界,但錢奶奶告訴了我何為“大家”。能為自己喜歡的事業奉獻一生,就是無悔。

一開始我很擔心錢奶奶不會支持我的選擇,覺得讀了這么多年書浪費了。但沒想到的是,錢奶奶跟我講,她本科畢業后,第一志愿其實就是去支援大西北建設,最簡單的想法就是想為國家和社會多做貢獻。

畢業后,跟錢奶奶也經常會有郵件往來,跟老師匯報一些基層的流域水污染治理工作等等。她在一次給我回復的郵件中說:“有你這樣有理想、有斗志的晚輩,是我的幸福。從基層做起,你一定會成為理解人民,能夠帶領人民走向美好明天的好干部。”

看到郵件那一刻,我熱淚盈眶,一方面是得到了老師的認可,另一方面是我也真正找到了自己人生的方向。

其實之前也有很多人問過我,在我博士畢業的時候,為什么選擇回到家鄉的基層工作?就像《大學》里很多人對于宋云天的質疑一樣。現在回過頭來看,其實當時最簡單的一個想法就是,農村孩子回農村。

“ 有你這樣有理想、有斗志的晚輩,是我的幸福。從基層做起,你一定會成為理解人民,能夠帶領人民走向美好明天的好干部。”

我是一路從鄉下到縣城,再考到北京去上大學,我這一路其實得到了很多人的幫助。與此同時,我也占據了我身邊很多同齡人所不曾有過的社會資源,尤其是教育資源。

按照我們鄉下人傳統的觀點,畢業找份工作養家糊口就可以了,那我覺得是相對容易的。但是如果那樣安于一生,我覺得我內心是會有愧疚的,我對不起我所占據的這些資源。所以那時候我堅定地想,要找到一個平臺去回報這個國家和社會所給予我的這一切。

前幾年,我回到清華給環境學院新入學的新生做了一次開學典禮的分享,我選的標題是“成為更好的自己,讓更多人過得更好”。這也是我對清華校訓的理解。

從縣城走出來的“小鎮青年”,也許每往前走一步,都在嘗試很多人生的第一次,都在一片黑暗中探索人生中的一點微光,但這樣的人生,或許也是更為厚重,更有意義。

05“英雄主義”

2015年畢業之際,是選擇到大城市發展,還是以選調生的身份回到家鄉?2017年,兩年掛職期滿,是選擇回到市直單位,還是到縣區任職?2019年,從福建掛職回來,是選擇參加國家部委或者省直部門的遴選,還是繼續在縣區工作?

幾次抉擇,讓我更加深刻地認識到:平臺大小遠比職位高低重要。讓我真正成長的正是基層的平臺。

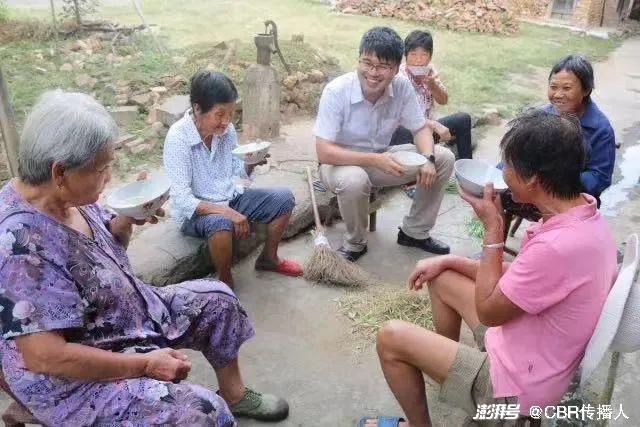

▲謝淘在基層調研

人生中可能會經歷那么幾次“至暗時刻”,但每一次經歷都是一種成長。以拍短視頻為例,我曾想過為什么要在體制內做這種吃力不討好的事情。但從每天幾十條上百條的私信里,我了解了當地老百姓最迫切的需求和渴望。通過一件件事情的解決,讓他們認可了我,讓我在這個陌生的環境站穩了腳跟。

我也從舉報的私信里掌握了很多村干部的一些情況,并轉交紀委處理,這也為我大刀闊斧地進行干部調整提供了充分的助力,也讓我能夠真正意義地去改善這個地方的大環境。所以如果一件事是真正為最廣大的老百姓好的,是真正有意義的,大膽去做就好了,即使我個人受到一些非議又有什么關系?

我愈發深刻地感受到,路是靠自己走出來的,選擇成為什么樣的人,終究是自己的選擇。前些天重讀陳行甲的人生筆記,有一段話我印象特別深刻:

“腳下雖有萬水千山,但行則必至。我離職以后,網上出現了很多寫我的文章,其中一篇《山路帶我回家》讓我很有感觸。我喜歡這個題目。從精神上,我們每個人都是走在回家的路上啊。終其一生,我們都需要找回那個最本真的自我。有時候背著包行走在路上,那種不知道下一個驛站在哪兒的蒼茫感,讓我感覺越過人生的山丘重回青春。”

我也想過,我之前在校園里所堅持的價值觀,放在基層的土壤是不是太過于理想主義了?但這幾年走過來,我從這片土地上汲取到了越來越多溫暖的力量。

我在仙女湖區河下鎮工作的時候,發起過一個關愛留守兒童的志愿活動,聯系了一些北京等大城市的朋友結對幫扶一些家庭比較困難的留守兒童。這幾年,有時間我還會去看看那些小朋友,看著他們一年一年長大,就覺得很是欣慰。

去年大年初四那天,到區疫情防控指揮部看望了一下值班人員,走進信息排查組的辦公室,一股泡面的味道撲面而來,大過年的還有這么多人堅守在崗位上,都挺不容易。

我把內心的想法錄了一個小視頻發布,意外地收到了很多朋友的留言和私信,分享他們今年響應號召就地過年的故事,還有春節期間堅守崗位的經歷,讓我感覺非常溫暖。

當我們滿懷善意地行走在這片土地上,或許總會有周遭的質疑或嘲諷,但更多的始終是真善美的目光。這些善意的回饋,終會讓我們的遠行更有力量。

大學初學法語時,很快記住一個短句:“C'est la vie!(就這樣吧)”但后來,我最喜歡的是羅曼羅蘭在《米開朗基羅傳》里的那句:“Il n'y a qu'un héro?sme au monde - c'est de voir le monde tel qu'il est, et de l'aimer.(世界上只有一種英雄主義,就是看清生活的真相之后依然熱愛生活。)”

06“理想的種子”

中國人有句古話叫做“為官一任,造福一方”。這八個字,說起來容易,做起來真的不容易,要靠實實在在的行動才可以。

在我的入黨自傳里,我寫到了我的爺爺。小時候,爺爺跟我講他們那個年代的黨員,怎么一門心思幫村里邊做事情,組織大家修水庫,到海南去學雜交水稻的種植技術等等。很純粹,就是想著什么事情為村里好,就去做。

剛到基層工作的時候,其實有比較大的落差。雖然小時候在農村長大,但是在北京待了快十年,一開始還真的不太習慣。夏天蚊蟲特別多,辦公室都是各種飛蛾。有一次還看到一只老鼠趴在我的宿舍被子上。這些只是生活方面,更多的還是剛開始和村民們之間的隔閡感。

他們會覺得,你一個清華的博士到農村來,是不是鍍一下金或者怎么樣,會有這方面的誤解。但后來我發現,只要真正把我們村民當朋友一樣看待,很多工作慢慢地也能夠得到大家的理解和支持。

就像解決好赤谷村楊梅滯銷那件事情后,村里的老百姓還給鎮里送了一面錦旗,上面寫著:“一心為公情系百姓,楊梅酒香溫暖人心”。真的非常感動。

疫情之初是我壓力最大的時候。當時我們有一個小區,因為都是高層,人員比較密集,最高峰的時候整個小區確診的、檢測出陽性的和無癥狀感染者加起來一共有八例之多。有一棟樓就直接封閉了,可能有上百戶居民困在里面。

當天就有居民在微信群@我,問為什么把他們鎖起來,大家都不理解。我們一個一個耐心地去做解釋工作,甚至到凌晨一兩點。每天幫居民做垃圾的收運,做好物資保障,用電梯把食物分配到每一層,通過很多細致的工作,才慢慢得到居民們的認可。

社區疫情快要結束的時候,那天陽光特別好,有一隊老年人,他們在樹下跳交誼舞,陽光灑在他們臉上,讓他們的白發有一種熠熠生輝的感覺。我當時第一時間想拿喇叭說請大家不要聚集,后來我想了一下,那其實是個很溫馨的時刻。我就站在旁邊靜靜地待了幾分鐘。

▲社區抗疫工作人員合影

當選調生需要什么樣的特質,我覺得最重要的還是要有為基層服務的想法。不用擔心大材小用,其實這個培養過程對思維體系等綜合能力都是一個鍛煉。而且基層確確實實需要很多的年輕人。

在我看來,大學能夠給我們內心埋下一顆理想的種子,你可以把這顆種子播種在不同的地方。像我是選擇把這顆種子播種在我們江西的土地上,我希望它能夠在基層的土壤上生根發芽,茁壯成長,能夠實現它的意義。也希望每一位大學生,在你們做選擇的時候,可以思考一下:你希望把這顆理想的種子,播種在哪里?

(文中圖片由受訪者提供)

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司