- +1

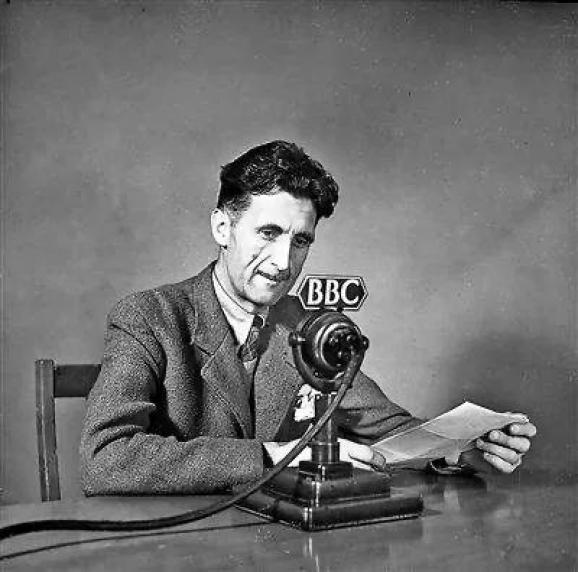

喬治·奧威爾 | 書店回憶

本文選自《奧威爾雜文全集》

喬治·奧威爾 著

上海文藝出版社

書店回憶

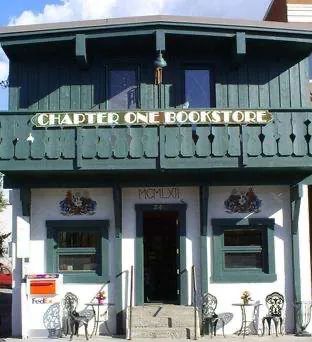

我曾經在一間二手書店工作過——如果你從未在一間二手書店工作過的話,你會很容易把那里想象成為天堂:溫文爾雅的年長紳士們久久地徜徉,瀏覽著小牛皮封面的對開本書籍——對我觸動最大的是,真正愛書的人其實鳳毛麟角。

我們店里頗有一些有趣的藏書,但我覺得只有不到十分之一的顧客懂得辨別書的優劣。首先,重視初版書籍的勢利鬼要比文學愛好者多得多,而為了廉價教科書討價還價的東方國度的留學生數目要更多,買書送給侄子或外甥當生日禮物的頭腦簡單的女人則是數目最多的。

許多來我們書店的人是那些到哪兒都不受歡迎的人,但在書店里卻享受著特別待遇。比方說,有一位親切的老太太“想給一個行動不便的人找本書”(這是非常普遍的要求),還有另一位親切的老太太曾經在 1897 年讀過一本好書,想讓你幫她找出來。不幸的是,書名、作者名或書的內容她統統都忘記了,只記得書的封面是紅色的。但除了這些人之外,還有兩類臭名昭著的討厭鬼,每一間二手書店都慘遭其蹂躪。

其中一類人是些糟老頭子,身上帶著陳年面包屑的味道,每天都會上門,有時候一天會來好幾次,向你兜售一文不值的書籍。另一類人則會訂一大堆書,卻根本不想掏錢買下來。我們店不賒賬,但我們會把書留起來,在必要的情況下還會先把書預訂好,讓那些訂書的人稍后再來把書買走。從我們這兒訂書的人只有不到一半會回來。

一開始的時候我總是很迷惑:到底是什么促使他們這么做呢?他們會上門預訂一些罕有而昂貴的書籍,讓我們反復答應一定會把書留給他們,然后就消失了,再也不見蹤影。當然,許多人毫無疑問都是偏執狂。他們說話時口氣大得很,編出種種巧妙的故事,解釋為什么他們剛好沒帶錢就出門了——我相信很多時候連他們也相信自己編出來的故事。

倫敦這座城市的街上有許多沒有得到精神鑒定的瘋子,他們喜歡到書店去,因為書店是他們可以逗留很久但不用花錢的為數不多的地方之一。到最后,你幾乎一眼就可以認出那些人來。他們在海闊天空地扯淡時你可以注意到他們面容憔悴,無精打采。

當我們和一個明顯就是偏執狂的人打交道時,我們總是會把他要訂的書放在一邊,等他一走就立刻放回書架上。我發現他們當中沒有一個人會嘗試不給錢就把書拿走。我猜想口頭訂書對他們來說就已經足夠了——這讓他們產生了自己真的掏錢買了書的幻覺。

和大部分二手書店一樣,我們會經營一些副業。譬如說,我們賣二手打字機,還有郵票——我是說舊郵票。集郵者是很奇怪的一群人,他們就像一群默不作聲的魚,什么年齡的人都有,但只有男性。顯然,女人無法理解將一些彩色紙片裝進冊子里這一行為到底有什么樂趣或吸引力。

我們還賣六便士一本的星座手冊,據說是某個曾經預測過日本地震的牛人編撰的。這些星座手冊包在信封里,我自己從來沒有打開過一本,但那些買過的人總是會來告訴我們說這些星座手冊很準。(毫無疑問,任何星座手冊都很“準”,如果它說你很有異性緣,而你最大的缺點就是太慷慨了。)

我們的兒童書籍賣得很紅火,大部分都是些“廉價大甩賣”的書。現在的兒童書籍都是些糟糕的讀物,尤其是堆放在一起時,看上去真是觸目驚心。我寧愿給一個小孩子看皮特尼烏斯·阿比忒(Petrenius Arbiter, 27 - 66,古羅馬暴君尼祿的奸臣,據說是諷刺小說《薩提利孔》(the Satyricon)的作者。)也不愿給他看《彼得·潘》,而與后來的那些模仿者相比,就連巴利也似乎是一個堂堂正正的男子漢。

圣誕節的時候,有十天生意特別紅火,我們忙得不可開交,販賣圣誕賀卡和日歷,賣這些東西很無聊,但在圣誕旺季可以掙上一筆。我總是饒有興味地看著那些基督徒的熱情如何被粗鄙而玩世不恭的商人所利用。早在六月份圣誕賀卡公司就會帶著產品目錄過來推銷。其中一張發票上面有句話一直印在我的腦海里。這句話是:“圣嬰和兔子,兩打。”

但我們主要掙錢的副業是借書部——那種常見的“兩便士免押金”借書部,藏書約有五六百本,全部都是小說。竊書賊一定對這些借書部喜歡得不得了!這個世界上最輕松的罪行莫過于花兩便士從一間書店借來一本書,把標簽弄掉,轉手以一先令賣給另一間書店。但是,這些書店發現,與其收取押金把顧客嚇跑,倒不如把丟書的損失(我們店一個月老是得丟十幾本書)自己扛下來,這樣的賺頭還多一些。

我們店正好位于漢普斯泰德和卡姆登鎮的交界處,各種各樣的顧客紛至沓來,有男爵也有巴士乘務員。或許我們借書部的讀者群在倫敦的讀書群體中有相當大的代表意義。因此,說一說我們借書部哪一位作家“出借率”最高吧——那會是誰呢?普雷斯利(英國作家、劇作家、廣播員,作品詼諧而具批判精神,傾向社會主義。)?海明威?沃波爾(英國作家,其作品在二、三十年代廣受歡迎,代表作有《浪人哈里斯》系列、《綠鏡》《金色稻草人》等。)杰弗里·法諾(英國浪漫小說作家,代表作有《蜜月》《刁蠻小姐》《我們都愛貝蒂》等。)當然,戴爾的小說只有女人會去讀,但其女性讀者群體當中各個類型和年紀的都有,而不是一般人所想象的,只有苦悶的老處女和嫁給煙草商的胖女人才會去讀。男人不讀小說這個說法是不正確的,但確實有好幾類小說他們避之惟恐不及。

大體上說,那些二流小說——普通的好壞參半的小說,以高斯華綏為代表,如今已經成了英國小說的范本——似乎只是為了女性讀者而存在。男性讀者要么讀或許會成為經典的作品,要么讀偵探小說。不過,他們對偵探小說的閱讀量非常驚人。我記得有一位顧客每周會讀四五本偵探小說,整整讀了一年,這還不算他從其它借書處借來的書。最讓我驚訝的是,同一本書他從不會借閱兩遍。顯然那些粗劣的文字(我算了一下,每年讀過的書頁足可以覆蓋四分之三英畝的土地)都永遠儲存在了他的記憶里。他不會去留意書名或作者的名字,但一本書他只要掃上一眼就知道自己是不是已經讀過了。

在借書部你可以看到人們真正的品味,而不是他們賣弄做作的品味。讓你覺得震驚的是,“經典”英語小說家已經無人問津了。普通的借書部根本不會進狄更斯、薩克雷、簡·奧斯丁、特羅洛普等作家的書,因為根本沒有人會借閱。

光是看到一本十九世紀的小說人們就會說:“噢,這本書實在是老掉牙了!”然后立刻走開。但是,狄更斯的書卻總是賣得很紅火,莎士比亞的書也很好賣。有的作家是人們“一直想讀”的,狄更斯就是其中之一。而且就像《圣經》一樣,人們總是通過道聽途說了解到他的。通過道聽途說人們得知比爾·賽克斯(Bill Sykes:狄更斯的作品《霧都孤兒》中的一個角色,性情暴戾乖張,罪行累累。)是一個惡棍,米考伯先生(Wilkins Micarber 是狄更斯的作品《大衛·科波菲爾》書中的角色,雖然窮困潦倒但性格樂觀。)是個禿子,就像他們通過道聽途說知道摩西是在蘆葦籃子里被撿到的,曾經見過上帝的“背影”。還有一件事情值得注意,那就是美國小說漸漸不流行了。

此外,短篇小說也不流行了——每兩三年那些出版商就會為此犯愁。那些讓圖書管理員幫他們挑書的顧客總是一張口就說:“我可不想讀短篇”,或“我對小故事沒興趣”。后面這句話是我們的一位德國顧客經常說的。如果你問他們個中原因,有時候他們會說每讀一個故事都要去適應一系列新的人物角色實在是很煩。

他們希望“浸入”一本小說的氛圍中,讀完第一章后不需要進一步的思考。但我想在這個問題上,應該責備的是作者,而不是讀者。大部分現代短篇小說,無論是英國文學還是美國文學,都毫無生命力或文學價值可言,情況要比長篇小說嚴重得多。故事講得好的短篇小說依然很受歡迎。參閱勞倫斯的作品(David Herbert Lawrence, 1885 - 1930,英國作家、詩人、文學批評家,其作品曾因涉及性愛描寫而被列為禁書,現被公認為現代小說的先驅者,代表作有《查泰萊夫人的情人》、《虹》、《戀愛中的女人》等。),他的短篇小說和他的長篇一樣受歡迎。

我愿意自立門戶當一個書商嗎?基本上——雖然我的老板對我還算不錯,有時候在書店里感覺很愉快——我的回答是不愿意。

要是膽子大一點,有充裕的資金,任何受過教育的人都可以靠經營一間書店過上安穩的小日子。如果不去經營“罕有”書籍的話,書店這門生意并不算難學,要是你對書籍有一定的了解的話,對生意起步會很有幫助。(大部分書商其實不看書。看一看那些書業報紙上書商刊登的書籍收購廣告,你就知道他們的水平到底如何。如果你看不到有人在收購博斯威爾 ( James Boswell, 1740 - 1795,英國律師、作家,曾代表作有《薩繆爾·約翰遜之生平》、《博斯威爾倫敦見聞記》等。) 的《衰亡記》(英國作家伊夫林·沃的作品),那一定會看到有人在收購托馬斯·斯特恩斯·艾略特的《弗洛斯河上的磨坊》。)而且這是一門挺有人文品位的生意,俗也俗不到哪里去。

和雜貨店與奶品店不同,連鎖經營的書店不可能把獨立的小書商逼入絕路。但在書店上班的時間太長了——我只是做兼職,但我的老板一周工作七十個小時,這還不算經常到外面采購書籍的時間——而且生活作息很不健康。基本上,書店到了冬天會非常冷,因為要是里面太暖的話,窗戶就會因為水汽一片朦朧,而書店就靠櫥窗招攬生意。而且書要比任何其它商品更加容易積塵,每只綠頭蒼蠅似乎都喜歡選擇書封作為自己的葬身之地。

但我不想以經營書店作為終身職業的真正原因是,我在里面工作時,失去了對書籍的熱愛。一個賣書人編織了種種關于書的謊言,這讓他對書籍倒足了胃口。更糟糕的是,他總是得給它們撣塵,將它們搬來搬去。有一段時間我真的很愛書——我是說,喜歡看到書,聞到書,摸到書——至少假如這些書有五六十年歷史的話,我會很喜歡。最讓我開心的事情就是在鄉村拍賣時花一先令買到一大堆書。當你從那堆書里找到幾本破破爛爛、意想不到的書時,那種感覺真是莫名的快樂:十八世紀的某位無名詩人的作品、過期的地名詞典、業已被遺忘的小說的零星卷目、六十年代女性雜志的合訂本等等。

你可以在閑暇時閱讀——比方說,如廁的時候,或深夜疲憊不堪的時候,或在午飯之前百無聊賴的一刻鐘——再沒有比翻閱一份過期的《少女之報》更合適的事情了。但從我進書店工作起,我就再也不買書了。一次看到那么多書,足足有五千本到一萬本,實在是看得煩了,甚至覺得有一點讓人惡心。現在我偶爾會買上一本書,但僅限于我確實想讀卻又借不到的,而且我不買那些廢舊書籍。發霉的書頁甜膩膩的味道對我不再有吸引力。聞到這股味道,我的腦海不禁就會浮現出那些偏執狂顧客和死蒼蠅的樣子。

原標題:《喬治·奧威爾 | 書店回憶》

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司