- +1

港大工程學者研發后鋰離子電池取得重要突破

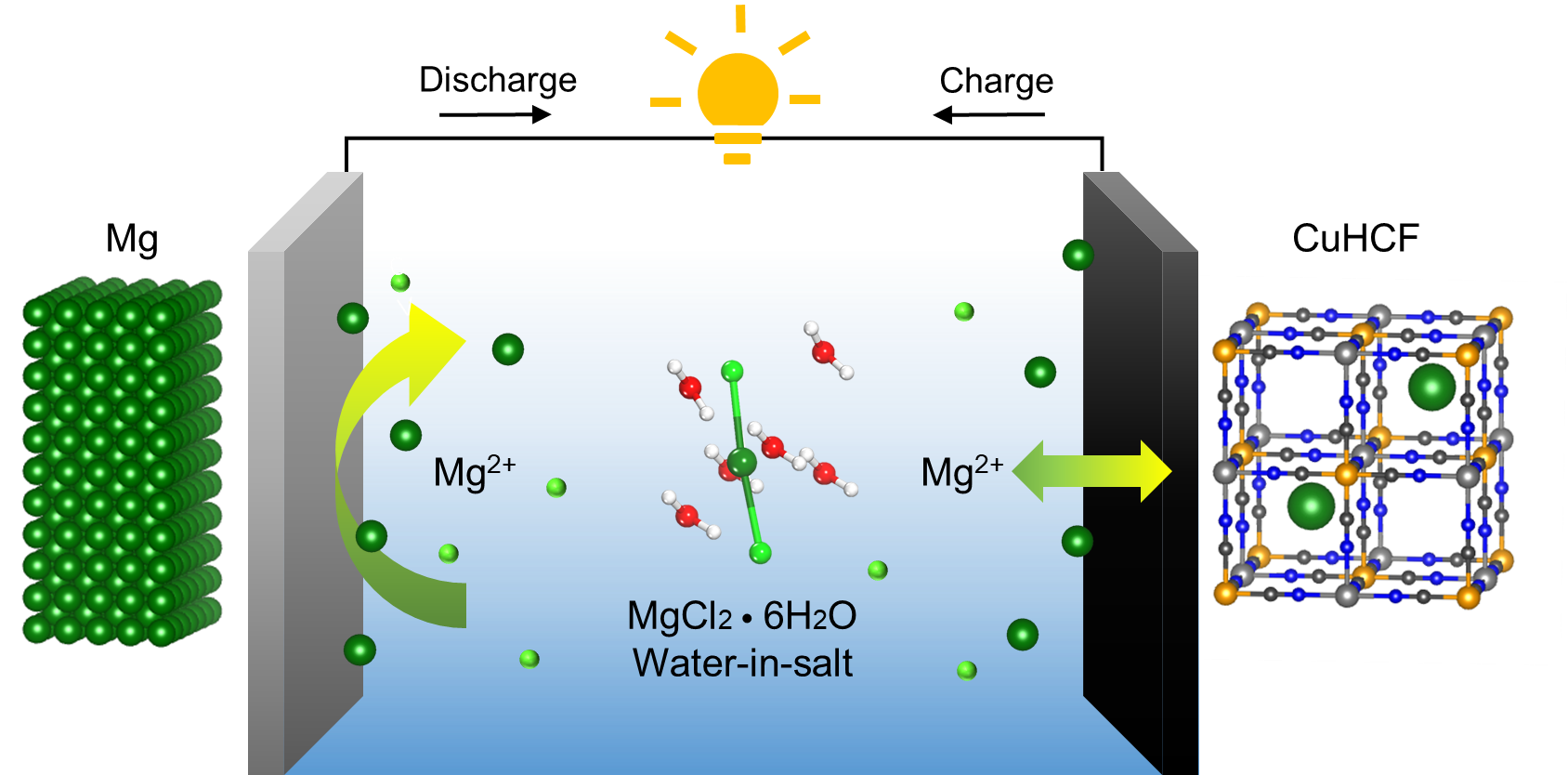

團隊研發的水性鎂金屬電池系統的結構

(原新聞稿已于9月22日發布)

團隊研發的水性鎂金屬電池系統的結構

現今獲廣泛使用的鋰離子電池存在諸多不足,除了具毒性和價格昂貴,所使用的鋰金屬材料也較為稀缺。幾十年來,研究人員一直在尋找更環保、更安全、成本更低的技術來替代鋰離子電池。

水性鎂金屬電池系統的結構

由香港大學(港大)機械工程系梁耀彰教授領導的研究小組,首次設計了利用鎂金屬作為負極的可充電水系電池,是電池技術的重大突破,為研發后鋰離子電池開辟了一條新途徑。

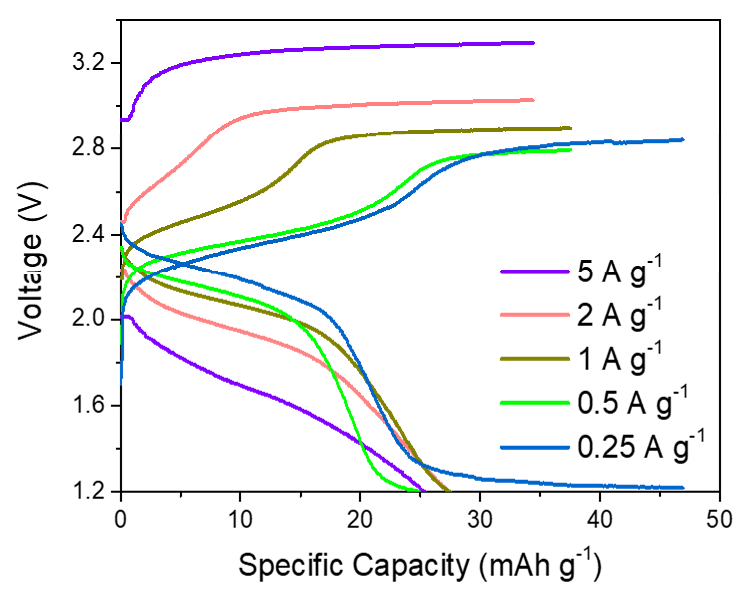

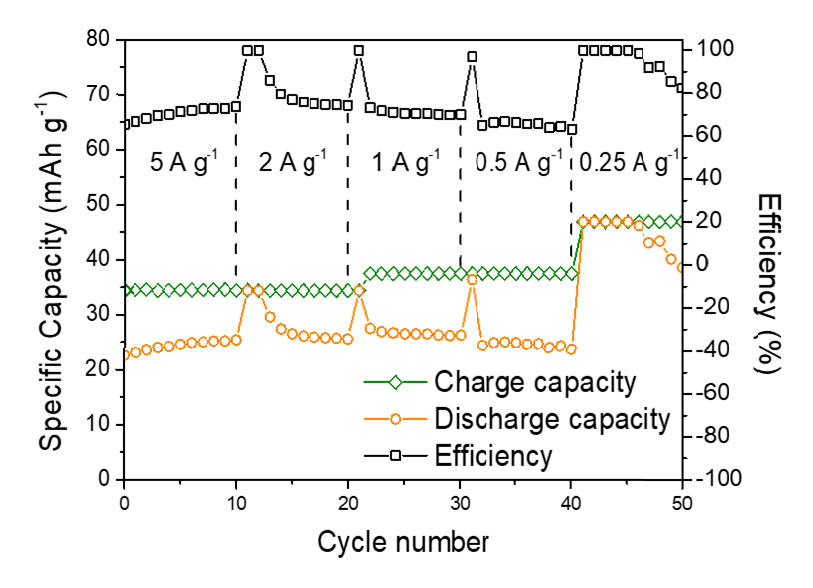

水性鎂金屬電池的電化學表現

研究成果剛于 《ACS Energy Letters》發表,論文題為「Reversibility of a high-voltage, Cl-assisted, aqueous Mg metal battery enabled by a water-in-salt electrolyte」。

梁教授說:「鎂金屬是一種極具吸引力的負極材料,它具備高的理論性容量,帶負電化學電位。鎂無毒,在地殼中含量豐富。」

水性鎂金屬電池的電化學表現

鎂占地殼的2% 以上,比鋰多1000倍。過往水性鎂金屬電池的可造性一直被忽視。一直以來,鎂金屬的高活性讓它難以在電池中應用。鎂暴露于濕氣時又很容易鈍化,形成阻止氧化還原反應的氧化膜。于是大多數針對鎂電池的研究都是使用無水的有機電解質,但它們通常成本高、不穩定且導電性差。

水性鎂金屬電池的電化學表現

梁教授始終認為水性電解質是安全且低成本的解決方案。他說:「由于鎂對水分極度敏感,水性電解質增加了另一層挑戰。但如果我們能夠解構水性鎂電池讓其發揮潛力,它將成為一種絕佳的低成本且可持續發展的新電池技術。」他說。

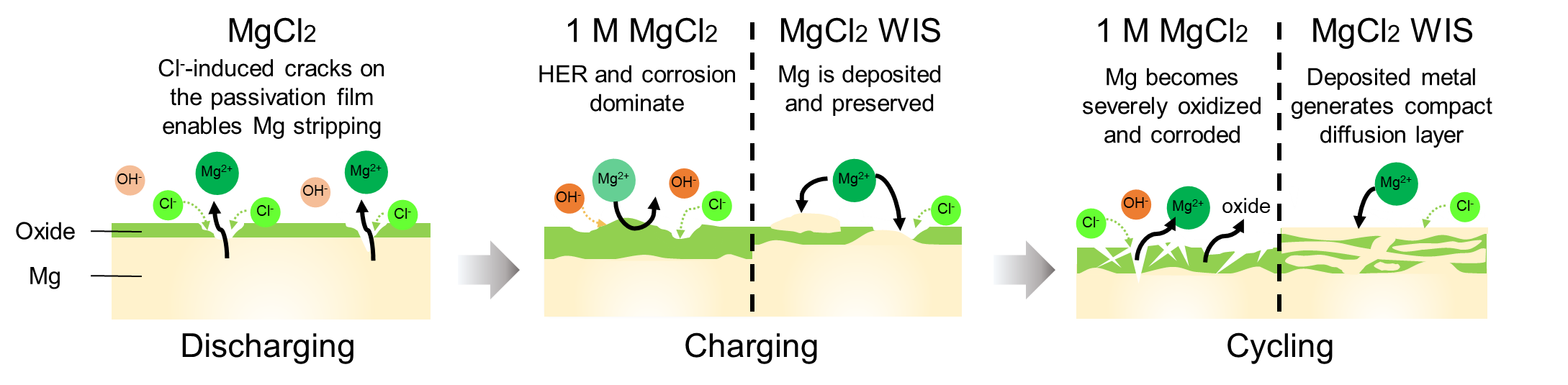

梁教授的團隊發現,一種基于氯化物的水性「鹽包水」電解液,能調節鎂金屬表面鈍化膜的形成,實現水性鎂金屬電池系統可循環充電運行,打破傳統的看法。

「鹽包水」電解質是一種超飽和混合物,其中溶質的質量超過溶劑的質量。「鹽包水電解質中由于只有有限的游離水,這限制了水分解,解決了鈍化的主要成因。」機械工程系博士后研究員潘文鼎博士解釋說。潘博士是研究「鹽包水」電解質的專家。

電解液中氯離子的吸附也是調節鈍化膜形成的關鍵。研究小組發現,氯離子的吸附可以幫助溶解氧化物、暴露原生金屬讓氧化還原反應能夠順利進行,再加上電解質中游離水稀缺,這種鹽包水電解質得以成功對抗鎂金屬的鈍化。

曾仔細研究鎂負極的表面形貌與成分的博士生梁紀華說 :「通過使用新型鹽包水電解質,鎂金屬上的原始鈍化膜可以轉化為導電金屬氧化物層,提供離子途徑以進行可充電電池的操作。」

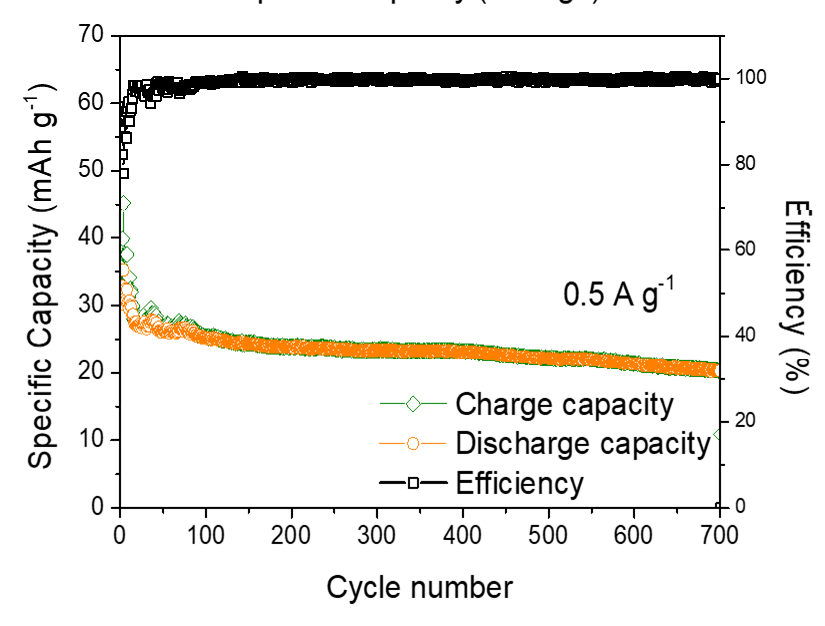

梁教授指出,研究首次展示了水性鎂金屬電池的長期可循環性,在這項工作中獲得的化學見解,可作為概念驗證,激發進一步的研究優化,為研發替代的后鋰離子電池,開辟了新途徑。

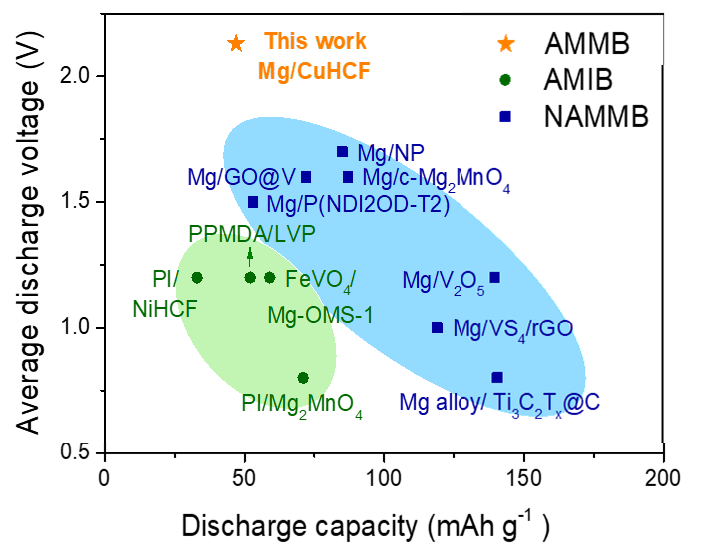

團隊研發的水性鎂金屬電池,在700多次的穩定循環中表現出出色的可充電性,具有2.4-2.0 V的高放電平臺,超過了其他多價離子電池包括鋅金屬和鋁金屬電池的電壓。盡管電壓還無法與當今的商用鋰離子電池相媲美,但進一步發展將可以提高其性能。

本文為澎湃號作者或機構在澎湃新聞上傳并發布,僅代表該作者或機構觀點,不代表澎湃新聞的觀點或立場,澎湃新聞僅提供信息發布平臺。申請澎湃號請用電腦訪問http://renzheng.thepaper.cn。

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司